英国で、戦没者追悼記念 ウェストミンスター大聖堂の敷地に置かれたケシの造花と十字架

今年11月11日は、第1次世界大戦(1914-18年)終結から104年目となった。

第1次大戦は協商国(連合国)側(英国、フランス、ロシア、後にイタリア、ギリシャ、米国など。日本は日英同盟に基づいて参加)と同盟国側(ドイツ、オーストリア・ハンガリー、後にオスマン帝国、ブルガリア)との戦いだが、1918年11月11日、フランス・コンピエーニュに置かれた列車の車両で、連合国側とドイツとの間で休戦協定が結ばれた。ここで第1次大戦の西部戦線での戦闘が終わりを告げる。

英国では、翌19年から戦没者の追悼式が毎年、行われてきた。11日を「リメンバランス・デー」(戦没者記念日)、この日に最も近い日曜日を「リメンバランス・サンデー」(戦没者記念日曜日)と呼んで、それぞれの日に追悼式を行ってきた。

(BBCの今年の報道では、Armistice Day=休戦記念日という言葉が使われている。)

今年のリメンバランス・サンデーは14日に当たる。

英国の兵士約88万人が第1次大戦で戦死

第1次大戦は初めて国民が総動員された大規模な戦争で、英議会の調べによると、約88万人の英兵士が亡くなり、これは当時の成人男性人口の6%、動員された兵士の12.5%に当たる。

ちなみに、第2次世界大戦(1939-45年)の時に戦闘で亡くなった英兵士は約38万4000人。民間人の死者は第1次大戦時が約2000人であるのに対し、第2次大戦では約7万人だった。これは後者でドイツ軍が英国本土に電撃戦(「ブリッツ」)を行ったことが主因であるという。

毎年秋になると、戦没者の犠牲を象徴する赤いヒナゲシの造花を付ける習慣がある。従軍したカナダの詩人ジョン・マクレーの詩「フランダースの野に」から、赤いヒナゲシの花が戦没者の象徴になっているからだ。

造花の販売は英国在郷軍人会による募金活動の一つで、収益金は英軍関係者の支援に使われている。

ウェストミンスター大聖堂での追悼展示

ロンドン・ウェストミンスター大聖堂前には毎年、「フィールド・オブ・リメンバランス(追悼の野原)」と呼ばれる特別展示が設置される。戦没者の名前が書かれた木製十字架とケシの造花が並ぶ光景となる。

その元々はジョージ・ホーソン少佐が退役傷病軍人を雇用しようと思い立った時に始まった。

1922年5月、英国在郷軍人会から当時の金額で2000ポンドを提供してもらい、追悼用のケシの造花を作る工場を建てることに決めた。ホーソン少佐は両親にあてた手紙の中で、「軌道に乗れば、150人位は雇える工場になりそうだ。やってみる価値はあるだろう」。

ケシの造花生産は大きな成功につながった。1931年までに工場では年間3000万個の造花を生産するようになり、工場があったロンドン・リッチモンドには320人の従業員によるコミュティができていった。

1928年、ホーソン少佐は新たなアイデアを思いつく。ウェストミンスター大聖堂の敷地に亡くなった愛する人を追悼するためにケシの造花付きの十字架を置いてはどうかと提案したのである。

この提案が実現した最初の年、3万を超える造花が敷地に置かれた。

今年は、約7万の十字架やそのほかの追悼記念が敷地に置かれている。

コーンウォール公爵夫人カミラさんが出席

今年11月11日、チャールズ英皇太子の妻コーンウォール公爵夫人カミラさんが特別展示に姿を見せた。カミラさんは英王室を代表しての訪問で、今年で93回目になる特別展示をオープンした。

展示は21日まで継続する。

スコットランド・エディンバラ城では追悼の大砲が一発放たれた。政府官僚らがスコットランドの追悼記念日に花を置いた。

北アイルランド・ベルファーストやデリー(ロンドンデリー)、ウェールズのカーディフなど、英国各地で追悼式が行われ、午前11時には2分間の黙とうがささげられた。

十字架の列を眺めながら、歩く

筆者はこの日の昼頃、特別展示を見るために、現地に向かった。

ウェストミンスター大聖堂は英国で議会として使われているウェストミンスター宮殿のすぐそばだ。

宮殿=議会で政治家たちによる参戦の決意の結果、命を落とした兵士らの追悼の展示が今、大聖堂の敷地にある。「決断」と「その後」が、歩いて数分の場所に存在している。

心が痛むような、感慨深い空間である。

特別展示に向かってぞろぞろと人が集まり、列を作っていたので、自分も並んでみた。

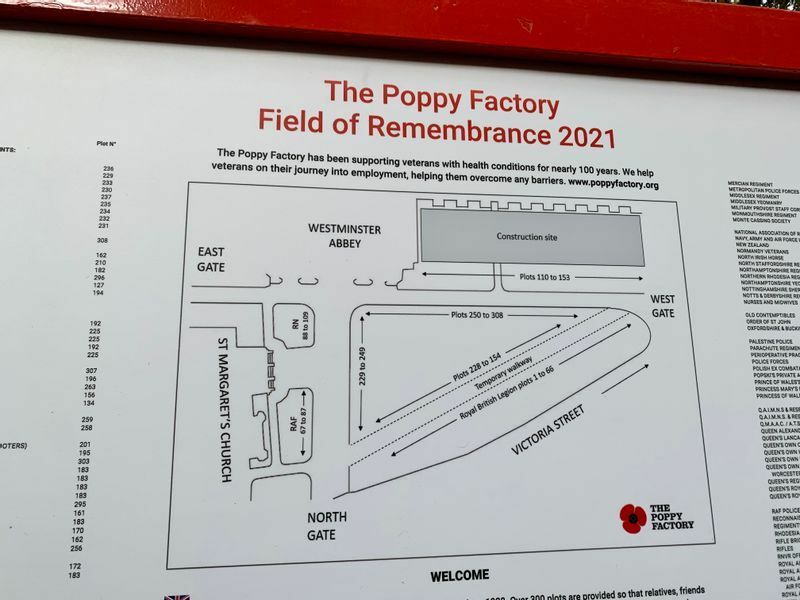

入ってみると、まずはどこに何が展示されているかを示す掲示があった。陸軍、海軍、空軍、そして特定の地域の支部、役割によって異なる支部の戦死者などがそれぞれ別の区画になっている。第1次大戦に限らず、すべての戦争の戦死者が追悼の対象となっていた。

筆者が向かったのは、区画75。空軍爆撃班の戦死者の区画だ。第2次大戦時、家人の父は爆撃機のパイロットだった。ドイツで爆弾を落とした後、英国に戻る途中でドイツ軍に攻撃を受け、乗組員全員が亡くなった。

区画75に到達するまで、ほかの区画の戦死者の十字架の列を見た。一つ一つに名前が書かれている。

ゆっくり歩きながら名前を確かめるようにしている人、スマートフォンで写真を撮る人、大人についてきた子供たちなど、様々な人々がいた。

区画75に行き着くと、両側の区画にある十字架と比較して、区画全体にびっちりと十字架が置かれていた。第2次大戦で爆撃班にいた軍人の中で、約半分が命を落としている。

しゃがみこんで名前やメッセージを読んでいると、初老の男性がやってきて、新たな十字架をほかの十字架の間に立て、一生懸命下に押していた。敷地に生えている草が邪魔をして、なかなか十字架を土に刺すことができないようだった。

手伝おうかと思っているうちに、男性は十字架を刺し終えた。立ち上がって、「父が爆撃班にいたんだ」という。「父は戦争を生き延びた。でも、毎年ここに来ている」。

自分も木製十字架をどこかで入手して、ここに刺せばよかったなと後悔していると、少し先に小さなスタンドがあって、十字架やそのほかのグッズが置かれていることが分かった。

そこで筆者もスタンドで十字架の一つを手に取り、家人の父の名前とどこで亡くなって今はどこにいるのかを書いてから、十字架を持って区画75に戻った。

割と手前に近い場所に十字架を刺そうと思った。しかし、十字架はなかなか土に刺さってくれない。

一生懸命十字架を下方に押していると、若い男性が「ちょっと待って。金づちを持ってくる」という。先ほどのスタンドには、実際に金づちが置かれていた。

男性は小走りでスタンドまで行き、金づちを持って帰ってきた。私の代わりに十字架を上から金づちでトントンと打った。「これで大丈夫だろう」。

その様子を見ていた、別の初老の男性が筆者に微笑む。「誰か家族の方が戦死したのですか」。

筆者は、1943年8月、家人の父が乗った爆撃機がフランスの村の上空で墜落して命を失ったこと、爆撃機が村の中心部に落ちなかったので、村人たちが「救ってくれた」と解釈して、記念碑を作ってくれたことなどを話した。「毎年、夏にフランスに行っていたんですよ。コロナで最近は行けなくなりましたけどね」。

聞かれたわけでもないのに、こう言っていた。「家人の父は、家人が生まれる前に亡くなったんです。家人はこういう場所には来たがらないです。だから、私が来ました」。

初老の男性は微笑んだだけだった。「じゃあ」。そう言って別れて、展示の先の行路を歩いた。

さらに写真を撮ってから、議会前の広場まで歩いた。

14日のリメンバランス・サンデーの追悼式には家人とともに出かけるつもりだ。

***

第一次大戦については、「英国ニュースダイジェスト」の記事もご参考に。