美しき音色と呪怨の二重奏 段田安則の藤原兼家が「リア王」みたいだった「光る君へ」第14回 相関図つき

巨星・藤原兼家、墜つ。

第14回「星落ちてなお」(脚本:大石静 演出:黛りんたろう)、この回は、大河ドラマ「光る君へ」(NHK)において白眉の出来だった。おそらく語り継がれる回になる。この回に「光る君へ」のテーマがすべて詰まっているのではないかと言ってもいいくらい。一編の物語を超えて、この世のすべてが詰まっていた。

(☆ネタバレありますので、ドラマをご覧になってからお読みください)

990年、巨星が墜ちた。藤原兼家(段田安則)の死だ。

すっかり老いて、心身共に衰えてきた兼家は3人の息子・道隆(井浦新)、道兼(玉置玲央)、道長(柄本佑)を呼び、出家すると宣言、後継を決める。

長男・道隆が後継というのは妥当だが、これまで汚れ仕事を引き受けてきた道兼には承服しかねる。だが兼家は冷たく、「おまえのような人殺しに一族の長が務まると思っているのか」と言い放つ。うまく言いくるめながら利用してきたわけだ。

あの日、まひろ(吉高由里子)の母・ちやは(国仲涼子)を殺めたことが道兼の人生に真っ黒な影を作り、拭い去ることはできなかった。穢れを放置していたのではなく穢れは道兼にべったりつきまとって離れなかったのだ。

ゆるされたような気がして嬉々として立ち働いてきた道兼もずいぶんと人がいいが、ようやく利用されていたことを知ると、みるみる表情が変わり、怒りの形相で、父の悪行を挙げ連ね、罵る。書くのも憚られるかなりの暴言。

何がなんだかわからずびっくりする道隆、だいたいのことを知っていた道長。自体はものすごく深刻だが、なんだか可笑しくもある場面だった。

道隆は道隆で、まっさらでいろと言われたが、父の後を継ぎ関白になると、前例を無視して、まだ17歳の伊周(三浦翔平)を蔵人頭にしたり、定子(高畑充希)を中宮にしたり、強引な政治を行い始め、道長を戸惑わせる。

すべては「家」の存続のためとはいえ、結局は、永遠を求める欲深さとなる。

いろんなことを忘れても寧子の歌は覚えていた。

欲望深き者のひとり、藤原道綱母こと寧子(財前直見)は枕元で「道綱」「道綱」とささやき続け、道隆に道綱(上地雄輔)のことを「お忘れなく」と伝えてくれるように頼み込む。

傍らで道綱が、父が危篤のときにそんなことを……と戸惑っている。彼は人が好い。

すると兼家が彼女の「蜻蛉日記」の歌を諳んじて「あれはよかったのう」と言う。ここからピアノ曲が流れ始める。

嘆きつつひとり寝る夜の明くる間はいかに久しきものとかは知る

兼家が来るのを待つ身の寂しさを歌った歌である。

意識が遠のいているとき、正妻ではなかった寧子に最高の言葉を残した。

正妻であろうと愛人であろうと、言われて嬉しい最高の言葉であろう。全テレビの前の女性たちは泣いたと思う。

「輝かしき日々であった」と兼家は満足し、その夜、月の光に誘われるように、庭に出る。

ピアノ曲と呪詛、栄光と滅亡

月は三日月。この上もない美しくひんやりしたピアノに弦楽器が加わって、何本もの細い月の光が絡み合うように流れるなか、三途の川の橋でも渡るように朱塗りの橋の縁に立つ兼家と、そこに、源明子(瀧内公美)の呪詛が重なる。

そして、天体の理を知る安倍晴明(ユースケ・サンタマリア)が「今宵星は落ちる。次なる者も長くあるまい」とつぶやく。

ゾクゾクする。輝かしい栄光の人生の終わりの清らかな美と裏腹のどす黒い恨み。これが拮抗し混じり合う。

月はだんだんと赤くなっていき……。明子の怨念は兼家の扇をふっとばす。雷の音と扇の割れる音が重なる。と同時に、彼女のお腹の子の命は果てる。生と死、清と濁、愛と罪、何もかもが等価である。

これは、段田安則が出演している舞台「リア王」(東京公演終了、現在地方公演中)で有名な嵐のシーンーー誰も彼もに裏切られた絶望の叫びに勝るとも劣らない。いや、超えたかもしれない。だって、栄光と呪いの二重奏である。

翌朝、橋からすべったのか、兼家は橋の袂で倒れている(なぜか濡れていないので雨は明子の幻想だったのか)。それを見つけて抱え嘆く道長。このときの、魂が抜けても肉体の重さを残しており、むしろ体重をずらすような意思がないため、抱えるのが難儀な様子が生々しい。

ふだん、スンっとしてかしこまっている道長が珍しく表情を崩し、声も低く重かった。

第14回はこれがすべてと言っていい。そして、この世がこのように栄光と滅亡の繰り返しであることる言葉にするのが、のちの大作家・紫式部ことまひろなのである。

兼家が死んだ報告を受けたとき、彼のせいで官職を失い4年も貧しい暮らしを余儀なくされている為時(岸谷五朗)は泣く。一方で、グッとガッツポーズする(でも袖から手は出さないようにしている)のはいと(信川清順)だ。兼家が死んだらワンチャン巻き返しあると思っているいとは為時がなぜ泣くのか理解できない。

まひろはいとに「嬉しくても悲しくても涙は出るし、嬉しいか悲しいかわからなくても涙は出るのよ」と説く。彼女はすでにこの体験を味わっているのだ(第10回の「人は幸せでも泣くし、悲しくても泣くのよ」)。

自分の人生を輝かしいものと思って死にゆく者のすぐそばで彼を心底憎んでいる者がいる。そして全力で呪い殺すことと引き換えに生まれくるはずの命がなくなる。兼家の死を喜ぶ者もいれば、しみじみ物思いに耽る者も。

嬉しさと悲しさ、善と悪、清と濁、雅と俗、馬鹿と利口、庶民と貴族、夢と現……どちらがいいとか悪いとか価値観が定められているかのようなことははたして本当にそうなのか。かつて道長や花山天皇(本郷奏多)が手よりも足をうまく使っていたように、直秀(毎熊克哉)たちが、演劇で貴族を笑いのめしたように、物事はひっくり返ることもある。

演劇や文学の世界ではこういうことを「カーニバル」にたとえて説明することがある。広場で行われるカーニバルでは、既存の価値観が転倒し、それらを対立させるのではなく、すべてが溶けて混ざり合う。まひろはきっとそういうことをやろうとして、貧しい子供に文字を教えるのだ。そして道長は……。

初心を忘れない道長とまひろ

一方、道長は、権中納言に出世して、粛々と検非違使庁の改革に腐心している。直秀たちが彼らに無惨に殺されてしまったことを彼は忘れてはいなかった。

でも思うようにはいかず、「俺は何ひとつ成していない」と月を見る。

ふたりの出会いに直秀、散楽、広場は重要になっている。ある日、道長(三郎)が広場で散楽を見た帰り、河原で、小鳥を探しているまひろに出会った。このとき、三郎は貴族なのにそうでないふりを、まひろは下級貴族なのに帝の血を引く姫のふりをして、立場を逆転させていた。また、まひろは、うそを言うものを重宝している愚か者を馬鹿という。「馬鹿」とはなにか鋭いところをついている。

そのあとふたりが再会したのは、広場だった。

まひろと道長は、これまで決められてきたルールを破壊して、誰もが等しく幸福でいられる、新しい世の中を作ろうとしている。

離れても離れられないふたり。離れた場所でそれぞれ空を見上げる。

空は半月。

「光る君へ」の月とは、満ちた完全体だけでなく、形が定まらない、常に変わりゆくものの象徴のようでもあるし、まひろと道長の欠けた心のようにも見える。

「むずかしいことをやさしく やさしいことを深く 深いことを面白く」

筆者がドラマを評するときの基準は、この井上ひさしさんの言葉である。「光る君へ」はそういう物語だと感じている。最近、時代が進み、カーニバル論も井上ひさしも次第に知る人が少なくなっていて、でも理屈で視聴者に伝える必要はなく、ふつうに見ていてふつうに伝わればいいもので、大石静さんは文学者の物語「光る君へ」でそれをやっているような気がするのだ。

余談だが、筆者がカーニバル論というものに興味を持ったきっかけは蜷川幸雄さんがミハイール・バフチーンの「フランソワ・ラブレーの作品と中世・ルネッサンスの民衆文化」(みすず書房)という本をことあるごとに取り上げて話をされていたからだった。蜷川さんは「ロミオとジュリエット」を演出するうえでこの考えを参考にしていた。ご興味持ったかたは一読あれ。

大河ドラマ「光る君へ」(NHK)

【総合】日曜 午後8時00分 / 再放送 翌週土曜 午後1時05分【BS・BSP4K】日曜 午後6時00分 【BSP4K】日曜 午後0時15分

【作】大石静

【音楽】冬野ユミ

【語り】伊東敏恵アナウンサー

【主演】吉高由里子

【スタッフ】

制作統括:内田ゆき、松園武大

プロデューサー:大越大士、高橋優香子

広報プロデューサー:川口俊介

演出:中島由貴、佐々木善春、中泉慧、黛りんたろう ほか

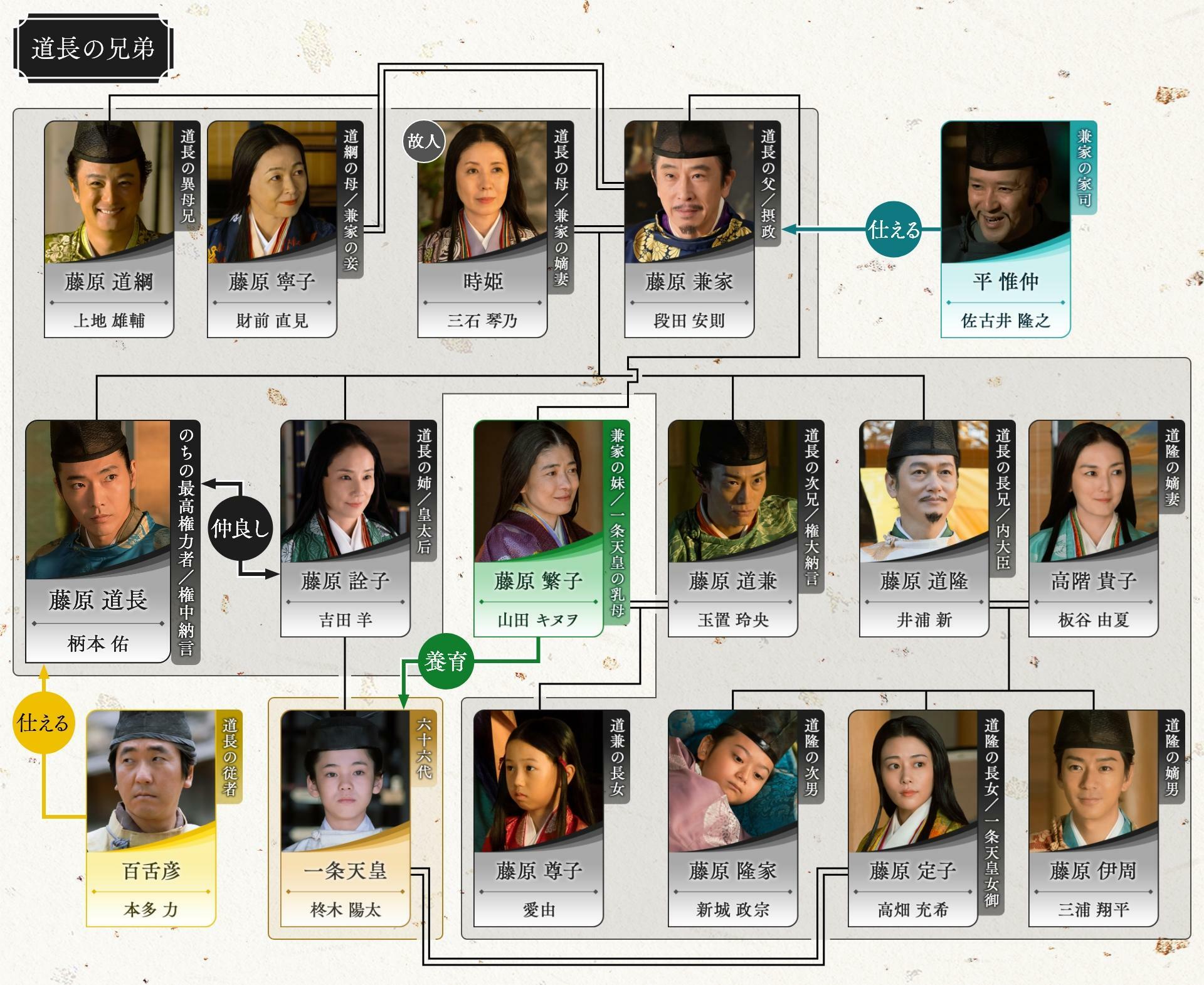

道長の兄弟

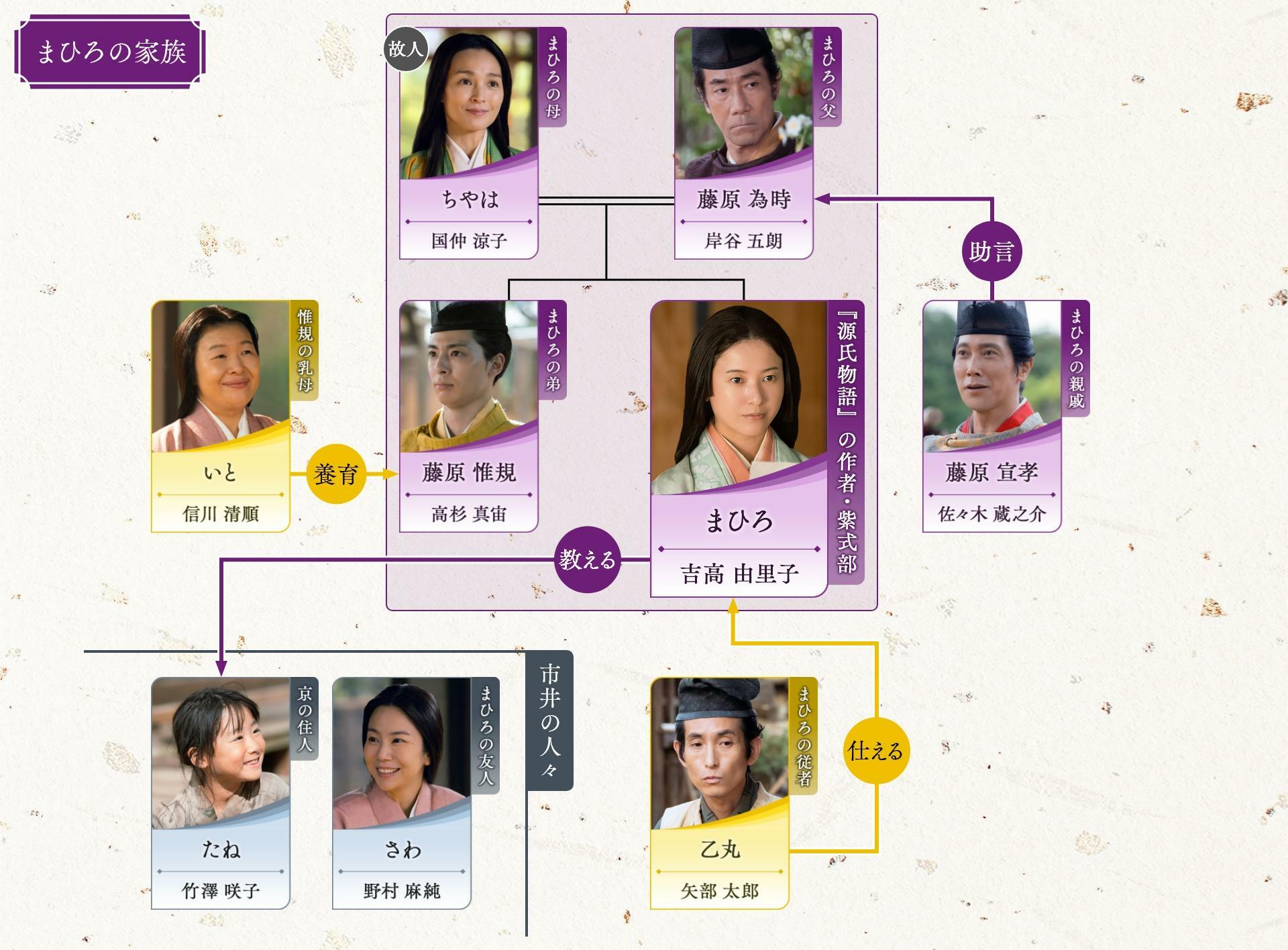

まひろの家族

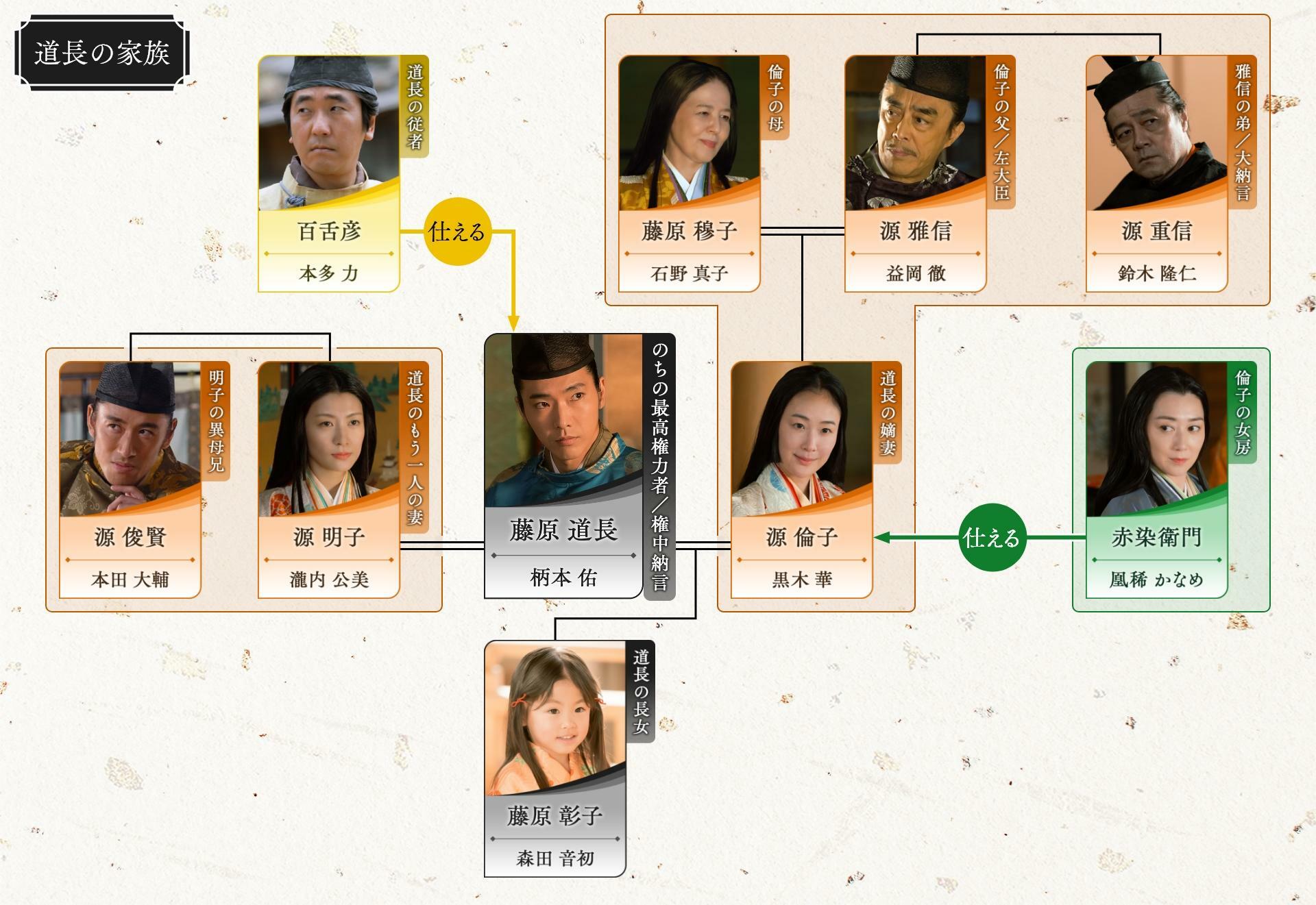

道長の家族

朝廷の人々