日本語がわからない子どもの学校内での日本語教育推進へー文科省が有識者会議報告書発表

増え続ける、日本語を母語としない子ども達

6月28日、文部科学省より2015年度より6回にわたり開催してきた「学校における外国人児童生徒等に対する教育支援に関する有識者会議」報告書を発表した。

国内の公立小・中・高校等に在籍する日本語がわからない児童生徒は、この10年で1.6倍に増加した。また、日本語指導が必要な子ども達の内訳を見ると、外国籍の子どもだけでなく、日本国籍の日本語を母語としない子どもが増加したり、これまで支援の主な対象となってきたブラジルやペルーなどの日系人の子どもたちは減少の傾向が見られる一方で、フィリピンやネパール、タイなど東南アジア、南アジア諸国にルーツを持つ子ども達が全国的に増えつつあるなど、多様化が進んでいる。

さらに、日本語がわからない子ども達が1名以上在籍している学校は、全国の小・中学校全体の2割に及んでいるなど、学校教育における日本語を母語としない子ども達の増加、多様化、複雑化に対し、現存する施策や取り組みでは不十分であるのが現状だ。

例えば、1つの学校に日本語を母語としない子どもが1人、2人とごく少数しか在籍していない、いわゆる「外国人散在地域(がいこくじん さんざいちいき)」では、自治体が独自に予算や人材を割くことが難しく、受入のためのノウハウも蓄積されないなどの課題を抱えている。

こうした散在地域では、ボランティアなどによる支援活動も限定的であり、さらに支援現場から遠い、バスなどの公共交通機関でのアクセスが難しいなどの課題もあり、結果として日本語がわからない子どもが、学校の中でも外でもまったく日本語を学ぶ機会を得られない状況も珍しくない。

報告書が提示した基本的な方針とは

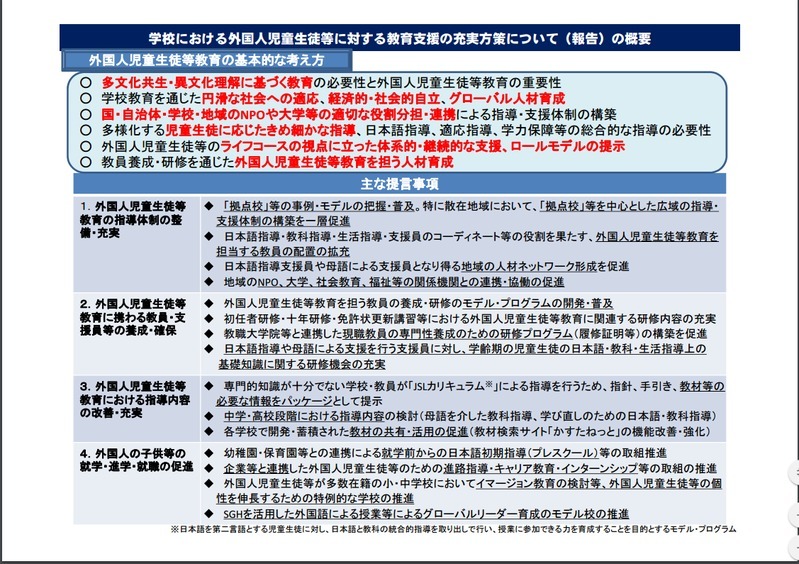

今回文部科学省より発表された報告書内では、日本語がわからない子ども達を取り巻く諸課題や現状に対し、国、地方公共団体、学校、その他の関係者が今後5年間程度を目処に取り組むべきとして、以下のような基本的な考え方が示された。

○ 多文化共生・異文化理解に基づく教育の必要性と外国人児童生徒等教育の重要性

○ 学校教育を通じた円滑な社会への適応、経済的・社会的自立、グローバル人材育成

○ 国・自治体・学校・地域のNPOや大学等の適切な役割分担・連携による指導・支援体制の構築

○ 多様化する児童生徒に応じたきめ細かな指導、日本語指導、適応指導、学力保障等の総合的な指導の必要性

○ 外国人児童生徒等のライフコースの視点に立った体系的・継続的な支援、ロールモデルの提示

○ 教員養成・研修を通じた外国人児童生徒等教育を担う人材育成

これら基本方針に加え、国や地方公共団体の役割・促進すべき取り組みに言及したほか、NPOや福祉等の専門家等との連携の必要性や、今後さらに検討すべき事項などが具体的に示され、提言内容を踏まえた施策の実施と拡充に期待を表明している。

「帰らない」子ども達を、日本社会の力に

この報告書が注目されるべき点は、外国にルーツを持つ子ども達の存在を中長期的な視点から捉えていることである。現場レベルでは、以前からこうした子ども達の家庭が、一時的な出稼ぎ目的での来日から、日本での定住・永住志向へ移り変わっていることが全国的な傾向として報告されてきた。

日本以外の国にルーツを持つ子ども達が「いつか帰る”お客さん”」ではなく、日本において公教育を受け、成長し、日本社会の中で自立・就労していく存在であることが示されたのである。

この視点の移り変わりによって、これまで中心であった、義務教育段階で発生する課題にどのように対応するかと言った「点」のみでの対応に留まらず、高校進学の促進、高校入学後の支援や社会的・経済的自立のための教育の推進など、「線」としての方向性が示唆されたことは、大きな一歩である。

また、同報告書ではこうした外国にルーツを持つ子ども達が将来、経済・社会的に自立し、グローバル人材として活躍することは日本の経済・社会の安定や発展にとって大きな意義があると同時に、日本人児童生徒にとっても良い影響を及ぼすとし、外国にルーツを持つ子ども達の教育に携わる全ての学校関係者に、前向きな認識を持つことの重要性に言及している。受け入れ態勢が整わない中での関係者の戸惑いが、外国にルーツを持つ子ども達の未来への可能性以上に、現在の課題の大きさを必要以上に目立たせてしまう現状に対する、有識者の危機感をうかがい知ることができる。

先生の負担増!?「役割分担」がカギを握る

今回の報告書では、学校内におけるこうした子ども達への取り組みは、教員免許を持つ教師が中心となって対応することが前提となっており、その教師をバックアップするために専門機関との連携や外部支援者の育成を実施すべきとする。学校は国籍やバックグラウンドを問わず、日本社会に暮らす子ども達にとって重要な場であることに間違いはなく、そこで子ども達と向き合う教師が、日本語を母語としない子どもに対応できるスキルを獲得することは今後一層、重要となってくるだろう。

しかしながら、多様化する学校内での課題や教員への負担が増加する傾向にあることや、第2言語としての日本語教育が、「学校教育」にとは専門性が異なる分野であることを踏まえれば、年少者に対応可能な日本語教師を養成し、学校現場での登用を推進することで、学校内における役割分担(専門分化)を促進する方向性が打ち出されるべきではなかっただろうか。

筆者の現場での事例を挙げれば、ある学校で日本語がわからない子どもの担当を任じられた教員は、もともとは理数系の科目を専門としており、その教員の戸惑いと不安感の大きさは、傍目からも明らかであった。その先生なりに懸命に努力し、日本語がわからない子ども達の支援を学校内で行ってはいるものの、一定の年齢に達した子どもの日本語教育は初期の体系的な積み上げが重要でもあり、学校内での場当たり的な対応は不必要にに支援期間を長期化させる可能性もゼロではない。

報告書が求めた外国にルーツを持つ子どもの教育に対する学校関係者の「前向きな姿勢」の育成は、この事例を見る限りでは、逆の方向へ推進されているようにすら見える。今後、学校を中心とした日本語教育や日本語を母語としない子ども達への受け入れ体制整備が加速化する中で、今一度子ども達にとっての最善を目指し、現存する枠組みに捉われない柔軟な対応を望みたい。