【特別養子縁組】「二分の一成人式」が不安?――学校での理解が深まるために

「二分の一成人式」や「生い立ちの授業」に不安や葛藤を抱える子どもがいる。理由としては生みの親と育ての親が異なっていたり、生みの親との縁が途切れていたりする環境で育っていることが挙げられる。日本財団はこのほど、特別養子縁組で親子になった家庭と学校関係者の情報共有を支援する冊子「はじまりの連絡帳」を作成した。「連絡帳」に託された役割とは? どのような経緯で作成されたのだろうか。

アルバムには新生児のころの写真がない

20代の男性Aさん。2歳半で養親である現在の両親と巡り会い、特別養子縁組を経て親子になった。今は子どもに関わる仕事に就き、充実した生活を送っている。

小学3年生のころ二分の一成人式を前に、担任から「誕生時の写真を持参するように」と言われて困ったことがある。自身のアルバムには新生児のころの写真がない。養子縁組以前は乳児院にいた。今でも多くの子どもたちと集団生活を送っていた日々の記憶が残っているそうだ。

養親はAさんが小学校に入学する前に、生みの母は別にいることや生い立ちを語った。その上で手作りの絵本などを見せて「(Aさんと)親子になったことは幸せ」と伝えてくれた。このように養子縁組に至った経緯や出自について説明することを「真実告知」という。子どもにとっては「生まれ」と「育ち」をつないで自我を確立していくための重要な経験である。

Aさんは「写真、どうしよう……」と1人で悩んだ末に、インターネット上にあった新生児の写真をダウンロードし、顔を少しぼかす加工を施してプリントして提出した。

担任に「自分は養子です」と話す

葛藤を抱えて臨んだ二分の一成人式から間もないころ、教科書に「血のつながった者を家族と言う」という記述があり、「両親と自分は血がつながっていないから家族ではないんだと感じた」と話す。この感情を持て余して担任に「自分は養子です」と話すと担任は、なぜか児童全員の前でAさんが養子であることを話してしまった。それから、いじめが始まったという。

当時、Aさんは特別養子縁組の対象となる子どもについてインターネットで検索し「虐待された子」「身寄りのない子」などのイメージが目に留まり、辛い気持ちになった。一方、養親の前では努めて明るく振る舞い、悩みを打ち明けられなかった。

ただ、救いはあった。5、6年時の担任がいじめを止めてくれた。血のつながりや家族について授業の中で分かりやすく説明し、級友は特別養子縁組を含めた多様な家族のあり方への理解を深めることができた。Aさん自身も「養子だって普通の家庭の子だ」と思えるようになった。その後、反抗期には親子げんかもしてきたが「家族なら当たり前」と話す。今では積極的に当事者としての体験や心境をメディアなどで語っている。

学習指導要領では小学2年時の生活科で生い立ちの学びが組み込まれており、二分の一成人式を授業の一環として10年の成長を振り返る学校もある。

Aさんの話を聞いて思うのは養子が、二分の一成人式によって悩む場合もあれば、ほかの児童・生徒に家族の多様性について学ぶ機会を提供する存在にもなり得るということだ。ただし、特別養子縁組というテーマと誠実に向き合うことは教職員にとって責任を伴う。「3年時の担任に的確な助言ができる人がいたらAさんを傷つけずに済んだのに……」と感じた。

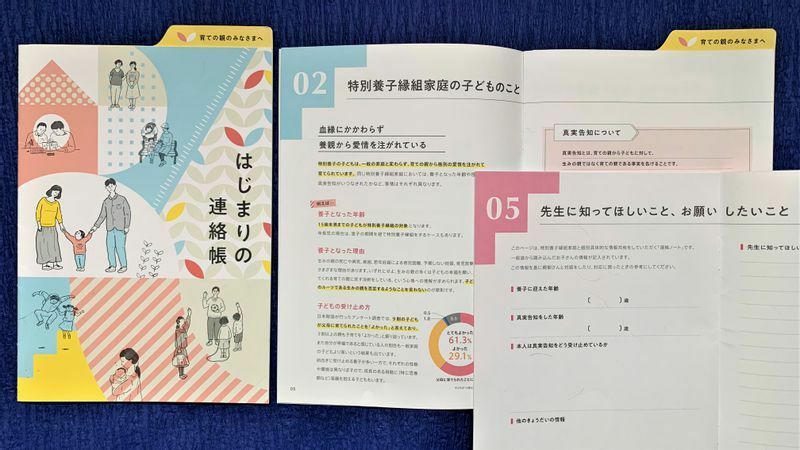

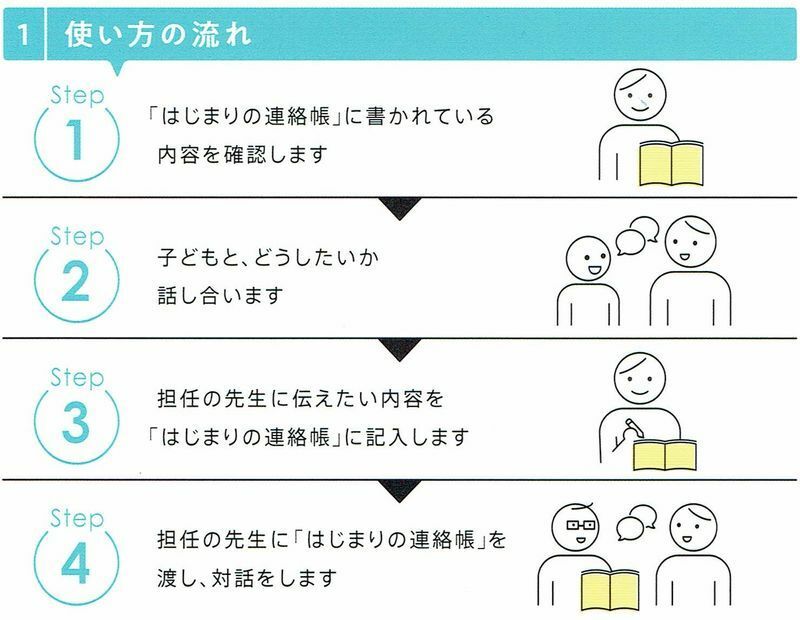

日本財団が「はじまりの連絡帳」作成

日本財団は特別養子縁組家庭と学校現場をつなぐ「はじまりの連絡帳」という冊子を作り、希望者に無料配布している。前半は制度や真実告知について解説し、後半は「先生に知ってほしいこと、お願いしたいこと」というページに養親子の情報や要望などを書き込んで教職員に渡す構成である。日本財団公益事業部国内事業開発チームの新田(しんでん)歌奈子さんに連絡帳を作成した経緯について聞いた。

日本財団は2016年に「養子縁組家庭に関するアンケート調査」を、2017年に「子が15歳以上の養子縁組家庭の生活実態調査」を実施し、自由に記述された内容を分析した結果、学校での特別養子縁組に対する理解不足が課題となっていると分かった。

日本財団では当初、学校や教育委員会向けに特別養子縁組を理解してもらうための研修プログラムを考えたが、多忙な教職員に全国で年間700件程度(2019年で711件、厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課調べ)しかない特別養子縁組のために研修を強いることは現実的な選択ではないという結論に至った。その後、「養親が学校に出向き、担任に説明するためのツールを考えよう」と方針を変更。「はじまりの連絡帳」の作成に至った。新田さんは次のように語る。

「特別養子縁組で親子となるケースが少ないため、養子を担任する機会は教員人生で1度あるかどうかでしょう。教員養成課程ではほとんど学んでいませんから対応するとなると不安でしょうし、この問題に向き合った経験のある上司・同僚からの助言も得られにくいと思います。連絡帳を手引きとし、子どもや親との信頼関係を築くために活用してもらえたらと思います」

親子関係を見つめ直し、対話のきっかけに

新田さんによると、日本財団で実施した調査で「真実告知の時期が早い方が子どもの幸福度は高い」ということが分かった。また、特別養子縁組あっせん団体や全国各地の里親会では未就学の段階から真実告知を始め、子どもの成長に応じて少しずつ内容を深めていくよう勧めている。生い立ちが秘密にされるのではなく、しっかり受け止めていく方が養子にとっては養親との安定した関係を築くことができるという考え方による。

「普段から、養子縁組について家庭でオープンに話せるように『はじまりの連絡帳』が、養親子間でのコミュニケーションに一役買ってくれることを願っています」

真実告知に、なかなか踏み切れないで年月を重ねていく養親子は少なくない。そういった状況で二分の一成人式や生い立ちの授業を迎えることは、時に困難を伴う。また、幼いころに告知した内容を深めていくことができないでいる家庭もある。連絡帳は親子関係を見つめ直し、前向きな対話のきっかけを与える役割を担っている。

今年4月4日の「養子の日」に日本財団が「学校現場×特別養子縁組」というテーマでイベントをオンラインで開催したところ、養親やあっせん団体関係者、行政担当者が多数参加する中で、教職員の参加もかなりあった。養親が「学校現場にどう伝えるか」と悩む一方、学校関係者も「養子にどう対応すべきか」と模索している。このような流れの中で連絡帳は作成された。

「はじまりの連絡帳」というタイトルについては「教職員が連絡帳を机の上に置きっぱなしにした時、誰かが余計な詮索をしないため、特別養子縁組という直接的な語句を避けた」(新田さん)とのこと。また、養親や養子縁組あっせん団体、識者などへのヒアリングを実施し、「実の親」は「生みの親」、「養親」は「育ての親」に改めるなど表現については時間をかけて推敲した。今年4月初旬に第1版2000部、7月末に第2版を4500部印刷したもののいずれも里親等からの要望ですぐになくなり現在、第3版を刷っている。

まずは子どもに「話していい?」と聞くべき

連絡帳の制作に協力した特別養子縁組支援団体「グミの会サポート」(東京)代表の安藤茎子さんに、連絡帳を作成した狙いや活用法について聞いた。安藤さんは20年間で養子・里子を4人育てている。幼児の寝顔に向かって「あなたを産んだお母さんはね……」と告知する練習をしたこともあるそうだ。真実告知を無理なく進める一助として連絡帳は有効だと考えている。

「そもそも教職員に話すべきかどうかは親も子も悩むので、家庭で話し合うことが大切です。まずは子どもに『○○先生に話していい?』などと聞くことが大切。子どもが『話したい』と言って後半のフリースペース部分を埋めた後、『やっぱり(連絡帳を渡すのを)やめたい』となるかもしれません。

だとしても、親子の対話の記録として残しておけばいいのです。年月を経て見返せば気づきがあり、成長に伴って真実告知を深める材料になります。先生に見せるに至ったら、後になって『○○先生とは、こんな話をしたよね』と親子で振り返ることができるでしょう」

養子は、自身の生い立ちを家族以外に語る必要が生じた時、どう話すか悩むことがある。友人、恋人、上司、行政窓口や医療現場など……社会との接点が増えるにつれバリエーションが増え、語る内容は異なる。子どもが最初に接する「社会」である学校において、話したい情報や思いを整理し、発言する内容を組み立てることは後の人生に役立つだろう。「語りのワークノートとして連絡帳を活用するのもいい」というのが安藤さんの考えである。B5サイズの書き込み式という体裁にしたことで安藤さんらの意図は反映された。

ちなみに安藤さんが代表を務める団体でも二分の一成人式はしばしば、養親から相談を受ける案件である。ある地域では0歳から10歳までの思い出を1年刻みで振り返って語るスタイルの式を行っていた。そこで教育センターや校長会を訪ね、「1年刻みという形式にこだわらず、話したいことだけを発表させてもらえないか」と要望したこともあった。安藤さんは次のように話す。

「生い立ちの整理は重要です。また、二分の一成人式は一般の家庭の両親や祖父母からの要望も強いと聞いています。だから『決して、やめてほしいわけではない』とまず伝えています。ただスタンダードを定めるやり方には馴染まない家庭もあると理解してほしいのです。自由に好きな時期をピックアップして書いてもいい。多様な表現を受け入れてもらえれば一定の配慮になると思います」

自分の抱える問題をカミングアウトして前に進む

名古屋市立大学人文社会学部講師の髙橋康史さん(社会福祉学)は新田さんからの協力要請を受け、連絡帳の作成を支援した。当初、「わざわざ(養子であると)他者に言わなくてもいいのではないか」と言ったそうだ。一方で自身が指導する学生との交流を通じ、マイノリティーの立場にある人が自分のアイデンティティを見つめ直す機会が訪れた時、抱えている問題をカミングアウトして前に進む様子を見てきたことから「他者の存在の意義」も十分理解している。

カミングアウトにおいて大切なのは(1)逃げない覚悟(2)個人ではなく社会の問題として課題を見直すこと(3)自分との対話、だと述べる。「自分との対話」は1人で自分を見つめることも必要だが、語りにおいては他者の力を必要とする時もあると指摘する。教育現場において、教職員や級友が「他者の力」となり得るかどうかは、個人情報の扱いも含めて重い責任が伴うことに注意が必要であり、管理職との連携や専門家による心理支援なども必要な場合があるとしている。

教職員が「当たり前を疑う視点」を持つことができれば

髙橋さんは連絡帳の草案を見ていくつかの改善点を指摘し「教職員に有効活用してもらうにはどうすればいいか」という観点から見直す形で制作を支援した。連絡帳を作る意義について「手にした人の視点を変える社会運動として有効だ」と考えている。

「家族の問題に限らず、“普通”に当てはまらないことで大変な思いをしている子どもへの意識が低いことが課題です。養子縁組家庭だけでなくステップファミリーや親が自死した家庭などさまざまな事情を抱えた子どもはいます。教職員が『当たり前を疑う視点』を持つことができればいいと思います」

さらには連絡帳について、「作って終わりでなく、使い勝手がよくなければ改善し、効果的な使い方は何かを養親の皆さんや関係者で共有してほしい」と話す。連絡帳は教育現場で特別養子縁組をどう理解していくかのきっかけを作ったに過ぎない。連絡帳から個人情報が漏れるなど杜撰であってはいけないが「渡されて過剰に反応するのもどうか」という。養親子や教職員がうまく使いこなすには試行錯誤する必要があるというスタンスである。

「はじまりの連絡帳」を渡すのは勇気が要る?

筆者も養子当事者だ。「この連絡帳があれば(自分は養子であると)先生に言えただろうか?」と考えてみた。小・中・高校の担任を振り返り、小学2年時の担任の「物静かで本好きな、おばあちゃん先生」の顔が浮かんだ。「あの先生ならニコニコしながら話を聞いてくれて翌日、児童書『赤毛のアン』でも、そっと渡してくれたに違いない」と思った。

ほかの担任を信頼していなかったわけではない。「A先生は母との相性がイマイチ」「B先生の時のクラスは全員でスポーツに取り組むような雰囲気だったから、ちょっと違うかな……」「C先生は部活で忙しそう」などと子どものころを振り返り、思いを巡らせた。

養子であることは自身にとって重要な要素だが、人生の全てではない。内省的な自身のテーマを家族以外の誰かと共有したいかといえば、ほかに夢中になることがあれば多分、思わない。ただし、生い立ちの授業を契機として自分の中で考えを深めることは、あり得る。その結果「語りたい」と思うこともあるかもしれない。

子どもにとって「今なら言える」と思えるタイミングが来ているかどうかが重要なのだろう。筆者の場合、成人してからでなければ他者に語る勇気はなかったが「自身や家族について語り、先生や友達に理解してほしい」という欲求は常に心の底にあったように思う。

「はじまりの連絡帳」を担任に渡すのに勇気が要る子もいるかもしれない。子どもが心を決めた時、言い出せるためには、必ず家族の多様性が受け入れられる教育現場であってほしいと願っている。さらには養子であることを負い目に感じなくても済むように。特別養子縁組家庭が「一つの家族のカタチ」として受け入れられる、安心してそれぞれの家族の物語を語り合える社会であってほしい。

※参考文献など

・『はじまりの連絡帳』(日本財団、2021年4月)

・日本財団「養子縁組家庭に関するアンケート調査結果」(2016年12月)

https://www.nippon-foundation.or.jp/app/uploads/2018/12/wha_pro_hap_09.pdf

・日本財団「子が15歳以上の養子縁組家庭の生活実態調査報告書」改訂版(2017年5月)

https://www.nippon-foundation.or.jp/media/archives/2018/news/pr/2017/img/16/2.pdf

・花園大学社会福祉学部研究紀要第28号「養子縁組家庭で育つ子どもの満足度に関わる要因」(和田一郎、高橋恵里子、徳永祥子著、2020年3月)

・『養子縁組をした762人の親子のこえ』(日本財団、2019年4月)

・『実親に会ってみたい/英国の児童保護システムにみる養子・実親・養親のリユニオン』(ジュリア・フィースト/マイケル・マーウッド/スー・シーブルック/エリザベス・ウェブ著、大谷まこと監訳、田邊レイ子/進藤多代訳、明石書店、2007年10月)

・『養子縁組を考えたら読む本/これから親になるあなたに知って欲しい20のこと』(シェリー・エルドリッチ著、ヘネシー澄子監訳、石川桂子訳、明石書店、2019年5月)

・『「赤ちゃん縁組」で虐待死をなくす/愛知方式がつないだ命』(矢満田篤二/萬屋育子著、光文社新書、2015年1月)