「子どもたちに教えられる」を実感できる対話型鑑賞は、なぜ新校長になっても継続されたのか

「良いものは、そのまま続けていこうという気持ちでした」と、愛媛県八幡浜市立白浜小学校校長の三好美覚さんはいった。三好さんが赴任してきたのは2022年4月のことで、そのとき同校では「対話型鑑賞」の授業がすでに行われていた。学習指導要領に定められていない授業なら、校長の判断で簡単に中止することもできる。実際、校長の交代によって消えていく授業やイベントは少なくない。しかし、三好さんは中止にしなかった。

|対話型鑑賞とは?

対話型鑑賞は、美術作品についての感想や想像を参加者が自分の言葉で語りあう鑑賞方法である。そこで重視されるのが、「どこから?」だ。美術作品の感想について「どうして?」と訊かれると、抽象的な答を要求されているようで、言葉につかえてしまう。しかし「どこから?」と訊かれれば、「右隅にあるマルが目に見えるので人の顔だとおもいました」と答えやすい。

その答が正解かどうかは関係ない。その発言に、別の参加者が「目に見えるんだ。私には月に見えた」と発言しても、まったく問題ない。「そういわれれば、月に見えるね」という発言があるかもしれない。「どこから?」という質問がかさなっていけば、どんどん深みのある見方につながっていく。

相手の話を聞き、そこから自分の発想をひろげ、それを聞いてもらうことで、対話がひろがっていく。それが、対話型鑑賞である。

|素敵な対話の光景

その対話型鑑賞を、なぜ「良いもの」と三好さんは考えたのだろうか。その質問に、三好さんは次のように答えた。

「白浜小学校に赴任してくる前、南予教育事務所で地域教育推進課長をしていて道徳を担当していました。その関係で、各学校の研究授業を観させてもらっていました。そのひとつに白浜小学校もあって、そこで発言者の言葉をいっしょうけんめい聞く姿勢、発言を快適にしようとする先生の姿勢を目の当たりにして、素敵だなとおもいました。求められている授業の姿がある、と感じました」

そのとき、対話型鑑賞について説明を聞いたわけではない。それでも研究資料のなかに対話型鑑賞という言葉があり、それが白浜小の対話の基礎になっているだろうことは想像していたという。

しかし三好さんは、もっと前に対話型鑑賞と出合っていた。南予教育事務所で課長になる前、中学校で校長をしていたときのことである。

「愛媛県美術館が主催で、小学生を集めての対話型鑑賞のワークショップがあったんです。今後の授業に大事なヒントがある気がして、自主的に参加しました」

その経験もあったので、自分が校長として赴任する前から行われていた対話型鑑賞の授業を止める理由はなかったのかもしれない。

|愛媛県の対話型鑑賞に県美術館があった

愛媛県の対話型鑑賞については、県美術館を抜きにしては語れない。県美術館が文化庁の補助事業として支援をうけて、「えひめ『対話型授業』プロジェクト」(以下、「プロジェクト」)を起ち上げたのは2015年春のことだった。「対話型鑑賞」ではなく「対話型授業」としたのは、美術だけでなく他教科の授業でも応用してもらうことを目的にしていたからである。その狙いどおりになっていることは、三好さんが参観した白浜小学校における道徳の授業でも活かされていたことからも証明されている。

プロジェクトは、小中学校の教員を集めての研修というかたちでスタートしている。ただし、愛媛県内の教員を強制的に参加させるものではなく、希望者を募っての開催だったため、当初は参加者を集めるのにも苦労したという。

そして、プロジェクトは2019年3月に終了した。「その後も、参加した先生方の8割くらいは独自に対話型鑑賞を続けていらっしゃいます」と、プロジェクトの中心となった県美術館学芸員(博物館教育)の鈴木有紀さん。参加人数がかぎられていたため、対話型鑑賞が急速に広まりつつあるわけではないが、「ジワジワと広まっています」と鈴木さんはいう。

このプロジェクトの最後のほうで、参加した教員たちに筆者はインタビューさせてもらって拙著『学校の面白いを歩いてみた。』(エッセンシャル出版社)に収録している。そこで「プロジェクトが終わっても対話型鑑賞を続けるか」との質問に、誰もが「続けたい」と答えている。

さらに「対話型鑑賞は愛媛県で広まっていくとおもうか」とも訊ねると、複雑な表情をみせる教員が多かった。ある教員は、学校を「都会のマンション」にたとえた。都会のマンションでは、隣が誰なのか、何をしている人なのか関心がもたれない。それと同じで、隣の教員が何をやっているのか興味をもたれないというのだ。だからプロジェクトに参加しなかった教員まで興味をもってくれて、県内に広まる可能性は少ないというのだ。

拙著ではふれていないが、ある教員は「校長が替われば、止めさせられることになるとおもいます」といった。前任者のやっていたことを継承したがらない校長は一般的には少なからずいて、そういう例を筆者も見聞きしてきた。だからこそ白浜小学校で、前任者が始めたことを新校長が継続していると聞いて興味をもったわけだ。

|白浜小学校の感度

さらに興味をもったのは、プロジェクトに白浜小学校の教員は参加していなかったと聞いたからだ。参加していないにもかかわらず、いまでは対話型鑑賞の授業が積極的に行われ、その「成果」があらわれている。

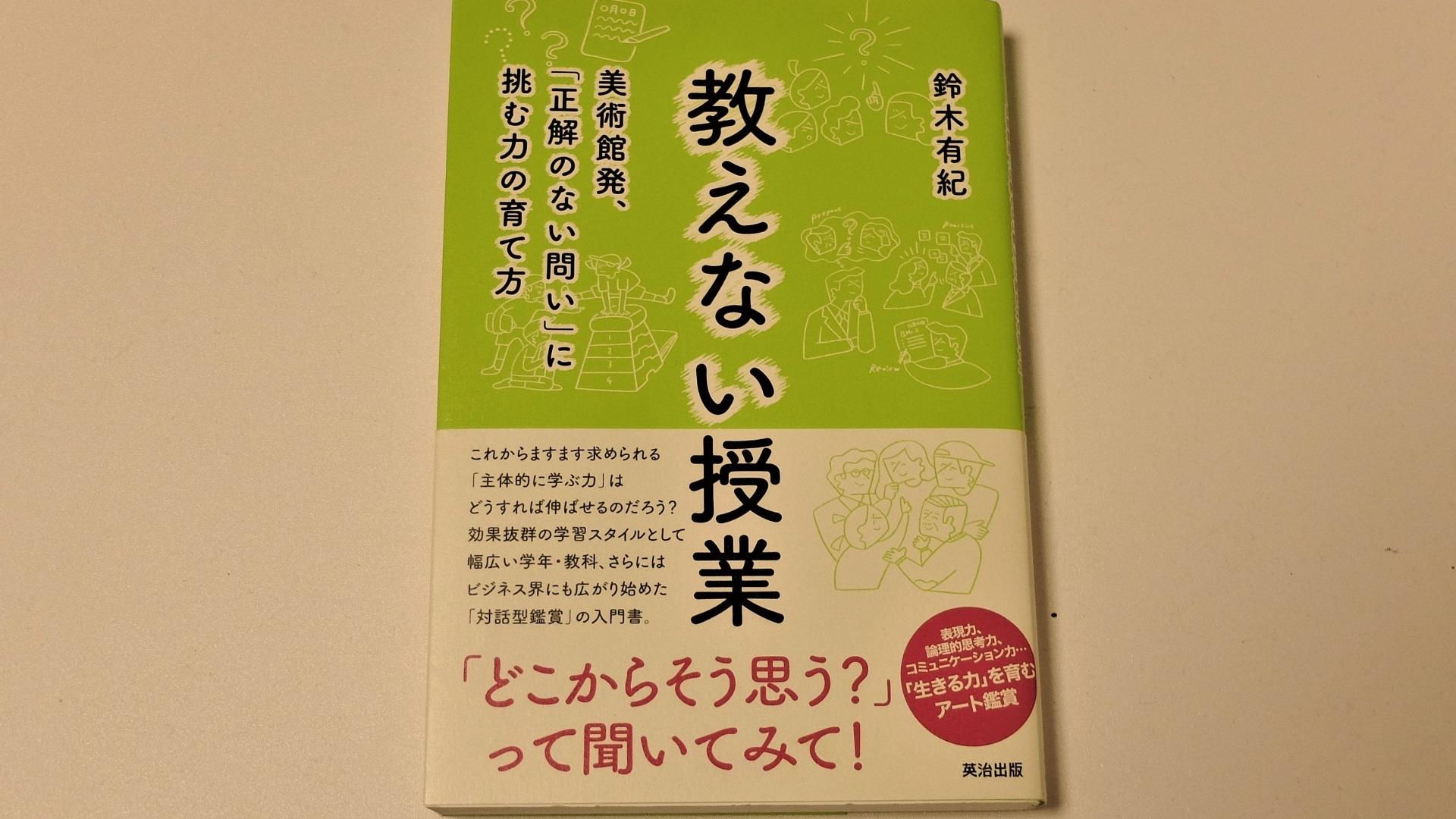

「私が赴任する前の2019年6月に、教育センターの指導主事が白浜小学校で研修を行ったさいと、さらに井上靖教育長からも『教えない授業 美術館発、『正解のない問い』に挑む力の育て方』(英治出版、以下『教えない授業』)を紹介されたことがきっかけだったと、前任者から聞いています」と、三好さん。

この本を読んだ白浜小学校の研修主任が、2020年1月に県美術館に足を運び、鈴木さんと会っている。そして翌月から、県美術館の担当者による白浜小学校での対話型鑑賞の授業が始まった。

『教えない授業』は、プロジェクトの集大成として、鈴木さんの名前でまとめられたものだ。鈴木さんの熱意をはじめ、対話型鑑賞の「何たるか」が盛り込まれている。

白浜小学校での対話型鑑賞の授業は、2019年度の2020年2月に1回、2020年度には3回、21年年度に5回が行われている。そして、2023年度の今年度も5回が予定されている。

児童だけでなく、教員もいっしょになって学んでいる。それが、三好さんが南伊予教育事業所の課長として授業参観したときに驚かされた、白浜小学校の対話力につながってきている。

「1枚の絵をとおして、子どもたちの発想がクリエイティブに広がっていくのが対話型鑑賞です。1枚の絵からほんとうに自分が感じたことを、ほんとうの自分の言葉でもって対話していく。そうした対話から、私自身も学ばされることも多くあります。教師は子どもたちに教えるだけでなく、子どもたちから教えられることもあると実感しています。正解を求める従来の授業も大事ですが、対話型鑑賞のような正解を求めない授業もこれからは大事にしなければならないとおもいます」と、三好さん。

鈴木さんがいうように「ジワジワ」ではあっても、愛媛県内で対話型鑑賞は広まりつつあるようだ。そこには白浜小学校や三好さんのように高感度の人たちが重要な役割をはたしつつある。

愛媛県の名物といえば「伊予柑」が代表格だが、そのうち、「愛媛の名物は伊予柑と対話型鑑賞」といわれる日がくるかもしれない。