総選挙中止から見るAKB48の曲がり角──AKB商法の機能不全、「パンドラの箱」だったK-POP進出

3月13日、AKB48選抜総選挙が今年は実施されないことが発表された。運営側はその理由を明確にしていないが、NGT48メンバーの暴行被害事件がそこに影を落としていると見られる。この件については、22日に第三者委員会による調査結果が発表される予定だが、途中に元AKB48総支配人による不用意なツイートもあり、運営サイドへの不信感が高まる状況となっている。

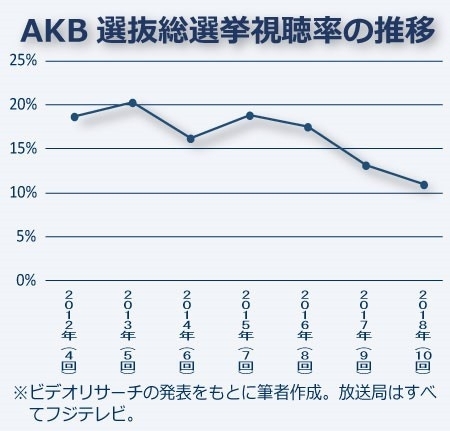

だが今回の中止決定以前から、AKB48グループの人気が低落傾向にあることは指摘されてきた。たとえば、フジテレビは2012年(第4回)からAKB48総選挙を毎年生中継してきたが、近年は視聴率の下落傾向が続いている。2013年(第5回)には視聴率が20.3%になるほど注目を集めたが、一昨年は13.2%、昨年は11.0%となった(図1)。

いまなぜその人気は低落しつつあるのだろうか。それを探ると、AKB48グループがふたつの点で制度疲労を起こしていることが見えてくる。

「AKB商法」の機能不全

最初に指摘するのは、いわゆる「AKB商法」についてだ。

よく知られているように、AKB48のメインコンセプトは「会いに行けるアイドル」だ。頻繁に劇場公演と握手会をおこない、ファンがアイドルと直接コミュニケーションをする機会を増やした。従来のアイドルと大きく異なるこの特徴によって、AKB48は多くのファンを獲得していった。

それは、AKB48グループをプロデュースしてきた秋元康による明確な戦略によるものだ。動画や音楽のネット配信が始まった黎明期の2000年、秋元はインタビューで以下のような発言をしている。

テレビの前から「お茶の間」が消えたように、現代は情報の受け手としての大衆が存在しない。大多数の支持がヒットにつながる「最大公約数の時代」は終わった。これからはインターネットのように「最小公倍数の原理」が支配するパーソナルなメディアが流行の拠点になる。こだわりを持つ少数が面白いと思うものが核になり、それに共感する人々の輪がドミノ倒しのように広がっていくような現象が主流になっていくだろう。

出典:日本経済新聞朝刊2000年1月29日付「音楽・映画のネット配信、創造活動揺さぶる波――特定の層を意識」

秋元のこのコメントは、SNS浸透後の未来を的確に予見している。インターネット時代には、従来のような送り手の仕掛けが簡単には機能しなくなり、逆に口コミによる意外なヒットが生まれるようになる。昨年なら映画『カメラを止めるな!』がその典型だ。秋元は、従来のテレビのような一方向ではなく、インターネット時代だからこその双方向性がそうした状況を生みだすと考えていた(『48現象』2007年/ワニブックス)。

AKB48グループも、秋元のそうした知見によって誕生した。2005年、小さな劇場での公演からスタートし、徐々に勢力を拡大して2009年に大ブレイクする。実際、そのブレイク以後の10年間は、SNSとスマートフォンが浸透していく期間とも重なる。ファンは握手会や総選挙に参加しつつ、インターネットを通じて独自に発信・コミュニケーションを取っていった。

ただ、そこでは旧来メディアを使った戦略もあった。握手券や総選挙の投票券をCDに付属して販売したことだ。ファンは握手券のためにCDを買い、ひとりで複数枚数を購入するひとも少なくない。結果、AKB48グループはオリコンランキングの上位を占拠することになった。これが、いわゆる「AKB商法」と呼ばれるものだ。

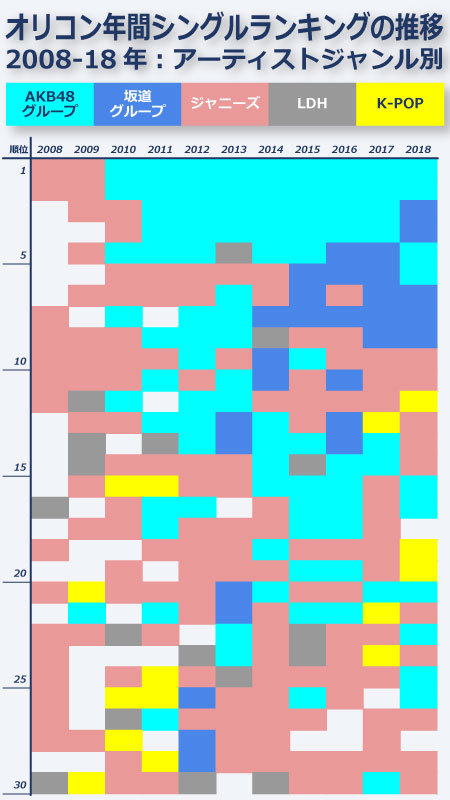

実際にオリコンの年間シングルランキングを見ると(図2)、2010年以降はAKB48グループと、そのライバルとして生まれた坂道グループが常に上位を占めていることが確認できる。昨年も総選挙の投票券が付属した「Teacher Teacher」は、300万枚を超えるほどのヒットとなった。

もちろんこのCD販売数は、人気と大きく乖離している。音楽ジャーナリストの柴那典が『ヒットの崩壊』(2016年/講談社現代新書)で指摘したように、AKB48はオリコンランキングを“ハッキング”したのである。

たしかにAKB48の人気はインターネット時代に「ドミノ倒しのように広がった」が、旧いメディアとなったCDを使って、人気が多くあるように見せかけた。つまり、インターネット時代だからこそより機能する手法(劇場公演や握手会、総選挙)を、インターネット以前から続いていた旧いメディアのランキング(オリコン)によって加速させた結果が、この10年ほどのAKB48人気だった。

だが、こうしたAKB商法による効果がこの3~4年間で徐々に薄れ始めた。なぜなら、各マスコミが10年代中期からビルボード・チャートを使い始めたからだ。

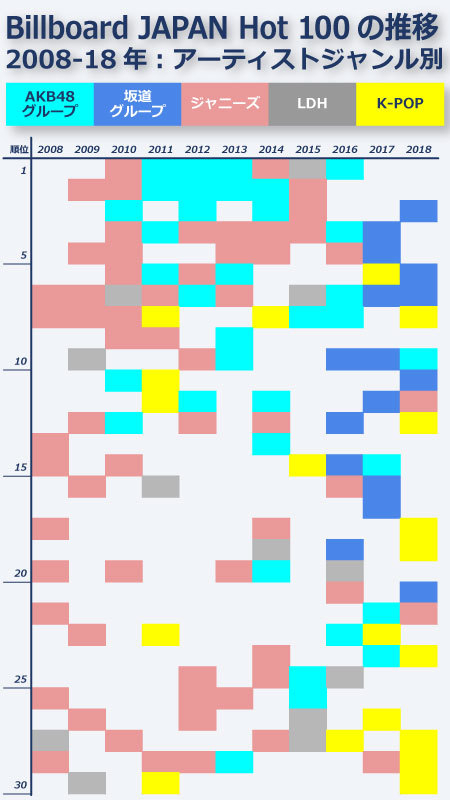

2008年から日本でもチャートを始めたビルボードは、CD販売数だけでなく、音源ダウンロードやストリーミングでの再生数、動画再生回数など7つの項目で楽曲をランキングしている。よりインターネット時代に即した指標となっており、昨年トップに位置したのはAKB48でも欅坂46でもジャニーズでもなく、米津玄師の「Lemon」だった。

AKB48の人気は、ビルボードの指標では明確にその凋落が確認できる(図3)。2017年以降はとくにはっきりとしている。欅坂と乃木坂の坂道グループの人気は上昇傾向にあるが、昨年のAKB48グループは10位に「Teacher Teacher」が入ったのみだ。

オリコンからビルボードへ──人気の指標は3~4年前から変わりつつある。つまりルール変更が生じ、オリコンハッキングの効果が薄れている(オリコンも2018年末からダウンロードとストリーミングを加えた合算ランキングを開始した)。

AKB48人気の隆盛と凋落が生じた10年代のこうした状況は、後年おそらく旧いメディアと新しいメディアの過渡期に生じた現象として振り返られるだろう。CDからインターネットに移りゆく世界的な音楽状況の変化は、今後もさらに加速していくはずだ。

IZ*ONE日本デビュー曲の酷評

次に指摘するのは、K-POPの影響だ。具体的にはサバイバル番組『PRODUCE 48』の余波である。

以前から秋元康は、「K-POPがプロ野球だとしたら、AKB48は高校野球」といった趣旨の発言を各所で繰り返してきた(たとえば、秋元康×田原総一朗『AKB48の戦略! 秋元康の仕事術』2013年/アスコム等)。これは決して卑下ではなく、AKB48のコンセプトはまさにここにある。

AKB48にはパフォーマーとしての高い技術は求められない。その目標地点はけっして「完成」ではなく、発展途上のなか一生懸命にがんばることこそが重視される。ファンもその姿を見て応援をし、握手会に行って声をかけ、総選挙で投票をする。

だが、秋元康は「パンドラの箱」を開けてしまう。

昨年、AKB48グループのメンバー39人が、K-POPグループとしてのデビューをかけた韓国・Mnetの番組『PRODUCE 48』(2018年6月15日~8月31日放送)に挑戦したからだ。

秋元も認めていたとおり、K-POPはプロ野球の世界だ。評価の基準はあくまでも音楽であり、歌やダンスの能力がメンバーには求められる。よって、K-POPに精通している者にとっては、「未完成」であることを前提としていたAKB48グループの面々が惨敗する可能性は十分に予想されていた。

実際、その通りとなった。番組の前半では、48グループのメンバーがことごとくそのパフォーマンスが酷評され、番組2回目の段階で早くも3人が離脱した。そして、昨年AKB48総選挙で1位となった松井珠理奈も苦戦し、視聴者投票の順位を落とし続けたあげく、体調不良を理由に降板した(なお、この番組の収録途中に総選挙はおこなわれた)。

その過程では、AKB48の運営体制も明るみとなった。番組当初、まだデビューもしていない韓国の練習生たちが優れた歌唱力とダンスを見せるなかで、メンバーの幾人がこうつぶやいた。

武藤十夢「うちら、1ヵ月とかで(ステージに)出てるよね」

篠崎彩奈「ボイトレなんて、一回もしたことないし(略)研究生が基礎練習やるわけでもないじゃん。先生がいるわけじゃなくて、自分たちでやるし」

小嶋真子「先輩を見よう見まねでやってた」

出典:Mnet『PRODUCE 48』第1回/2018年6月15日

何気なく発せられたその言葉から見えてきたことは、AKB48のメンバーがこれまでまともなトレーニングを受けていない実態だ。AKB48の前提とされる「未完成」は、メンバーたちが望むかどうかはべつにして、なかば必然的に生じていたわけである。

一方、予想外のことも生じた。K-POPのトレーナーたちの指導によって、48グループのなかから実力を伸ばしていく存在が多く現れたからだ。後にIZ*ONEとしてのデビューを勝ち取った宮脇咲良(HKT48)・矢吹奈子(同)・本田仁美(AKB48)の3人をはじめ、上位30人にまで残った宮崎美穂(AKB48)・高橋朱里(同)・竹内美宥(同)・下尾みう(同)・白間美瑠(NMB48)・村瀬紗英(同)・後藤萌咲(AKB48)の7人は、はっきりとそのポテンシャルを示した。

しかもこのなかには、竹内や下尾のように、総選挙で圏外(101位以下)の者も含まれている。つまり、AKB48では見過ごされていた実力が、K-POPで開花したのだ。こうした状況はK-POPファンがAKB48メンバーを見直すことにもつながった。

秋元康みずから企画に参加した『PRODUCE 48』は、ハードルが高い韓国市場に向けての進出の足がかりとする目論見があったはずだ。実際、この番組で生まれたIZ*ONEの日本活動を秋元がプロデュースをし、AKSがマネジメントを引き受けることは、当初から約束されていたと考えられる。

2年半の期間限定で活動が予定されているIZ*ONEは、昨年10月に韓国でデビューし、今年2月には日本でデビューした。9人中3人が日本出身者で占められるTWICEのように、日韓混成のグループが誕生したのである。

韓国デビュー曲の「La Vie en Rose」は、予想どおり大ヒットした。その内容も、グローバル水準に十分に対応した、非常に洗練されたミドルテンポのEDM寄りポップスだ。

それに対し、秋元の作詞と日本の制作陣が創った日本デビュー曲「好きと言わせたい」は、ひと昔前のシンセサウンドと単調なリズム、サビも合唱というAKB48や坂道グループの枠を出るものではなかった。加えて、ラップ担当のメンバー(チェ・イェナ)がいるにもかかわらず、ラップパートもない。

YouTubeを通じてグローバル基準で音楽に接してきたK-POPファンからは、案の定、「好きと言わせたい」は酷評された。反応としては「ダサい」というものが目立った。それを単に日韓の「アイドル」観の違いと、それによる市場適応の結果と片付けてしまうことはできない。なぜなら、現在の音楽はYouTubeを通じてグローバルに流通しているからだ。

『PRODUCE 48』による人材流出

『PRODUCE 48』からは、もうひとつ大きな作用が生じている。この挑戦をきっかけにAKB48を卒業し、韓国に渡る者が複数名現れていることだ。

今月4日、高橋朱里は韓国のWoollim(ウリム)エンターテインメントと契約し、年内にデビューすることを発表した。それから3日後には竹内美宥も、MYSTICエンターテインメントとの契約を発表した。ともに最後の20人に残りながらデビューを逃したふたりは、自分の実力に手応えを掴んだのだ。

筆者は、この発表前に高橋朱里へ『PRODUCE 48』にかんするインタビューをしていたが、そこで今後のことにも触れていた。

──今後、AKB48にその経験や能力を持ち込まないのでしょうか?

そのつもりで私はやってます。だけど、全体のシステムを変えることは難しいと思うし、それを強要するのはファンのひとに対しても違うと思うんです。

AKB48のやり方で戦っていく方法もあれば、韓国で学んできたことでステージに立つこともできる、という感覚でいまはやっています。

今後は……どうなるんですかね? 私は、ステージには立っていたい。けど、自分のやりたいこともやりたいです。

でも、まだ諦めてないです。また韓国のステージに立ちたいから。

出典:松谷創一郎「高橋朱里が『PRODUCE 48』で痛感した『日本と韓国の違い』」 『現代ビジネス』2019年1月22日/講談社

筆者がこの質問をしたのは、高橋をはじめとするメンバーたちが番組を終えて戻ってきた後も、AKB48に大した変化が見られなかったからだ。番組終了直後に発表され、『PRODUCE 48』の上位進出メンバーが選抜されたAKB48の「NO WAY MAN」も、楽曲やダンスは従来のドメスティックなもので、グローバル基準にはまったく達するものではなかった。

記事の最後、筆者は高橋の言葉を踏まえて、海外進出が可能な水準のAKB48の精鋭チームを創ることを提案した。それは、彼女たちが韓国から持ち帰った能力がこのままでは塩漬けにされることを危惧したからだ。

が、結果的に高橋と竹内はAKB48を去ることになった。もしかしたら今後、さらに韓国に渡る者が出るかもしれない(おそらく、まだ10代の下尾みうには多く声がかかっているはずだ)。

こうした状況は、単なる人材流出でしかない。つまり、『PRODUCE 48』で開けられた「パンドラの箱」とは、メンバーたちのパフォーマンス能力だけではなかった。AKB48運営側の制作体制の問題こそが、明るみになったのだ。

制度疲労を起こしているAKB48

この10年間、AKB48は日本の芸能界の中心にある存在だった。それほどの長い期間、一線に居続けること自体はきわめてレアであり、日本のポップカルチャーに大きな足跡を残したのは間違いない。そしてそれは、秋元康が筆頭となって入念に構築されたAKB48のシステムによるものだった。

だが、いま生じつつあるのは、この従来のシステムの機能不全だ。オリコンランキング(CD販売)を使った人気の水増しは機能しなくなり、軽視していた音楽やパフォーマンスもK-POPによって相対化された。総選挙の人気低落もこうした制度疲労の結果として生じ、さらにそこへNGT48メンバーの暴行被害事件が大きなダメージとなった。

そうしたAKB48が今後どうなるかはわからない。ただ、ひとつ指摘できるのは、おそらくそう簡単に終わらないことだ。AKB48を運営するAKS社は、かなり大きな規模の芸能プロダクション・製作会社となっている。また、各地に根をおろしたグループには、STU48のようにスタートしたばかりのものもある。

それを踏まえると、考えられうるのは現状のAKB48を変えていくことだ。

ただ、その先行きはきわめて不透明だ。小劇場の公演や握手会を中心に国内のCD販売に依存し続けた結果、グローバル対応できる楽曲制作の体制はまったく整っていない。それにいまから手を出しても数年はかかる。システムだけを小手先で変えても、多くの若者は本格派のK-POPに心を奪われている。

窮地に追い込まれつつあるAKB48が次にどのような一手を打つか──それによって、日本のポップカルチャーは大きな変動をする可能性がある。