【将棋クロニクル】1948年「高野山の決戦」升田幸三八段、錯覚の大頓死! 大山康晴七段、劇的勝利

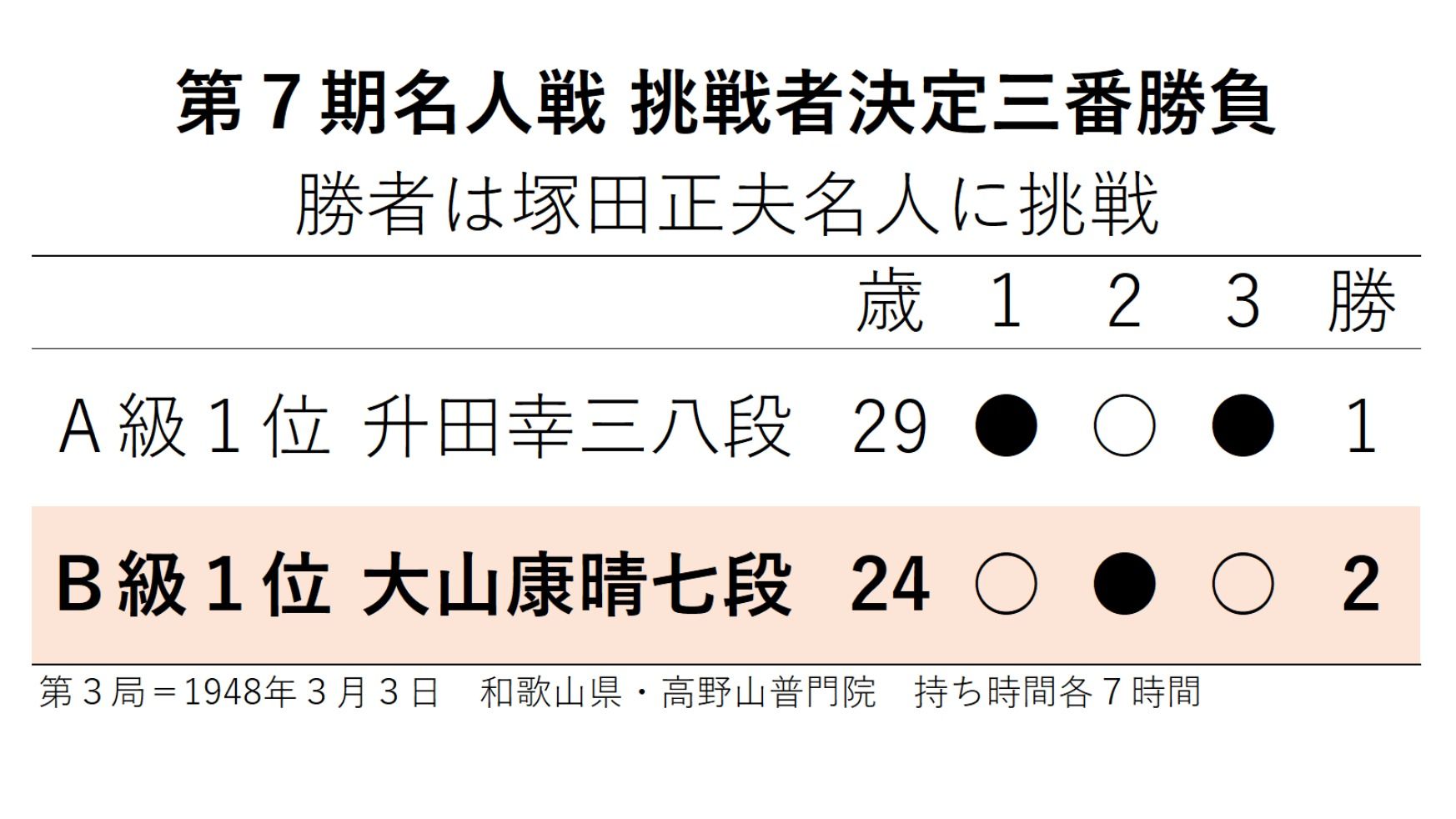

1948年3月3日。和歌山県高野山金剛峯寺・普門院において、第7期名人戦挑戦者決定戦三番勝負第3局▲升田幸三八段(29歳)-△大山康晴七段(24歳)戦がおこなわれました。

両者は木見金治郎九段門下の兄弟弟子。ともに名人位獲得など輝かしい実績を残した、将棋史上屈指の大棋士です。その両者が若き日に名人挑戦権を争った「高野山の決戦」は、将棋史上の名局を語る際、必ずリストアップされます。

現在、名人挑戦権はA級優勝者に与えられます。しかし当時は終戦直後で順位戦も始まったばかり。制度も試行錯誤されており、このときは升田八段(A級1位)、大野源一八段八段(A級2位)、花田長太郎八段(A級3位)、大山八段(B級1位=11勝1敗で点数的にA級4位相当)の4人がパラマス方式で争う方式でした。

花田八段は実力制の初代名人を争った名棋士。また塚田正夫名人(当時)の師匠でもあります。花田八段は戦後の第2期順位戦でも好成績を残したものの、挑戦者決定戦は病気のため棄権。そして2月28日に50歳で亡くなっています。

大野八段は木見門下の長兄格。大山七段は大野八段を2勝1敗で破って、升田八段との最終決戦に臨みました。

高野山の決戦の時点では、技量の上では升田が大山に優っていた。それがこれまでの一般的な見方で、対局者自身もその旨を述べています。

(前略)この頃は私はまだ大山君には絶対の自信を持っていた。めきめき力をつけて好成績をあげている大山君ではあったが、まだまだ私の敵ではない、と見ていた。それは、この当時の二人の将棋を比べて見ればハッキリとおわかりになるだろう。私が大山君に負ける材料などどこにも見当たらないはずである。

(升田幸三『升田将棋選集』第2巻24p)

(大野源一八段との三番勝負は)結果は私が二対一で勝ち、いよいよ升田さんと戦う羽目になったが、とても勝てるとは考えても見なかったのである。だから「負かしてやろう」などの気持ちもあまり強くは持っていなかった。

(大山康晴『勝負五十年』132p)

新聞は、いずれも升田勝ちと予想を書いた。当然の見方だった。木見門の兄弟子として入門の日から指導を受けてきた私にしても、内心、どこまで戦えるかと不安が先に立った。

(大山康晴『棋風堂々』73p)

その語り口には両者の人柄も色濃く反映されていますが、両対局者自身の見解と同様、世間の下馬評は升田乗りの声が多かったようです。

2月26日の第1局は大山七段先手で相掛かり。結果は137手で大山勝ちでした。『升田将棋選集』の升田自戦解説では120手目の銀打ちが敗着で、桂を打っていれば「私の勝ちだった」とあります。しかし現在のコンピュータ将棋ソフトで検証してみると、桂打ちでも正確に指せば大山勝ち。評価値だけを見れば、大山七段がリードを広げてそのまま押し切ったという一局でした。

続く2月29日の第2局は升田八段先手で角換わり腰掛銀。コンピュータ将棋ソフトによって好形と再評価されている4八金-2九飛型から升田は終始攻め続け、141手で升田勝ち。「世の中にはこんなに将棋が強い人がいたのか」と後世の者をうならせるような圧勝でした。

以上で1勝1敗。3月3日、運命の第3局を迎えたわけです。

戦型は定跡をはずれた居飛車の力戦形に進みました。序盤は升田八段が機敏にポイントをあげます。横歩を取り、相手の主張である5筋の位を押し返して優位に進めました。しかし大山はじっと辛抱し、形勢を押し戻していきます。

持ち時間は各7時間。終盤は深夜の戦いとなりました。ほぼ互角のまま長い押し引きが続いた果てに、まずは升田が勝勢を築きます。しかし大山の寄せに対応を誤って逆転。さらに大山もまた明快な決め手を逃し、いよいよ升田の勝ちになったかと思いました。

しかし最後、升田は龍の王手に対応を誤ります。桂を打って合駒をしておけばほぼそれまでだったところ、升田は玉を上に逃げて、劇的な大頓死をくらいます。

積み重なった疲労が、私の思考力を奪い、まだ一時間近くも残しながら、ノータイムで敗着を指してしまった。終局は午前2時30分。観戦しとった人の話だと、じっと盤上を見つめとった私は、

『ああ、これまで。錯覚いけない、よく見るよろし』

不意におどけた顔でこういい、そのあと、急に顔色が蒼白になったという。

(升田幸三『名人に香車を引いた男』)

将棋史上に残る劇的なシーンです。ただし「錯覚いけない・・・」の有名なセリフは両対局者は覚えておらず、異説もあり、もしかしたら記者の勘違いか、あるいは創作ではなかったか、という説も近年では見られます。

ともあれ、升田八段と大山七段が死力を尽くした「高野山の決戦」は大山七段が2勝1敗で制し、塚田正夫名人(33歳)への挑戦権を獲得。兄弟子の升田八段に先んじて名人戦七番勝負の舞台に登場しています。

高野山の決戦は両雄の運命を決した、世紀の番狂わせとして語られることもあります。ただし当時の文献を見ると、大山が勝つのではないかと見ていた人も存在したようです。

評論家の中島富治は次のように記しています。

挑戦者決定戦は自分の予想した本命が外づれて「穴」が当たつて、大山となつた。戦前、大山優勝の声が相当高かつた。名人戦観戦記を書く倉島竹二郎君は大野大山戦三局を盤側に見た感じから、「どうしても大山が升田に勝つように思はれてならぬ」と自分に手紙をよこして、利き石を打つて来た。さすがである。升田大山戦の観戦記を書く樋口金信君も大山が勝つように思ふと言つた。第一局を勝つてからは玄人も素人も殆ど例外なく大山の優勝を信じた。花田のお通夜でも升田が勝つと言つたものは自分の他には殆どいなかつた。

(中島富治『将棋世界』1948年4月号15p)

中島は実力制名人戦の創設などに携わった、棋界の実力者です。かなりクセのある人柄だったようで、書かれたものについては、幾分かは割り引いて読む必要があるかもしれません。それでも当時、大山が勝つのではないかと思ってた人も少なからずいたのは間違いではなさそうで、中島はそれを忖度なく書いたという印象もあります。

このあと大山新八段は塚田名人に挑戦し、七番勝負は2勝4敗で敗れました。もし代わりに升田が挑戦していれば、将棋史も大きく変わったのではないか・・・。歴史に「もし」はありませんが、そんな「もし」はこれまでずっと語られ続けられてきました。後世の人々は、どう評価するでしょうか。