【電通過労死事件】なぜ人は過労で死亡するのか 医師の視点

広告大手代理店「電通」に勤めていた方が、過労を苦に自死したニュースが報じられている。なぜ人は働き過ぎると死亡してしまうのか。医師の立場から解説する。

過労死には、実は二種類ある

働き過ぎて、その命が途絶えてしまう。その理由として、あまり報じられていないが過労死には二種類あることをまずはお伝えしたい。その二種類とは、

1, 精神疾患による自死

2, 心臓・血管の病気による死亡

だ。順に説明しよう。

1, 精神疾患による自死

働き過ぎることで、精神のバランスを崩してしまう。それは誰もが納得のいく現象だと思う。今波紋を呼んでいる電通社員の方の自死についても、報道からは明らかに精神のバランスを崩していたと考えられる。引用する。

「眠りたい以外の感情を失った」(中略)

「土日も出勤しなければならないことがまた決定し、本気で死んでしまいたい」

これはご本人のLINEやTwitterでの発言だ。「死んでしまいたい」という、いわゆる希死念慮(きしねんりょ)という「症状」もある。精神科の医師にかかれば「抑うつ状態」あるいは「うつ病」と診断がつく可能性が高いだろう。

ここで大切なことは、「労働時間の長さ」が長ければ長いほど、精神疾患から自死に至る危険性は高いというわけではない点だ。両手に持てる最大の荷物の重さが人によって違うように、そしてどれだけ長い距離を歩けるかが人によって違うように、精神のしなやかさも人によって違うのである。精神のしなやかさとはつまり、精神的な圧迫に対してどれだけ病的な状態にならずに持ちこたえられるか、とも言える。当然のことのようだが、これを理解している事業者や上司はどれほどいるだろう。例えば「月100時間の残業」と同じ負荷がかけられても、ある人の心はぼっきり折れてしまうかもしれないし、ある人は全く平気かもしれない。

もちろんただ残業時間の長い短いだけではなく、その「ストレス濃度」によっても大きく違うだろう。おそらく罵声を浴びせられ否定され続けたら月30時間の残業だって、いや月0時間の残業だって心を病んでしまうだろうし、本当にやりたい仕事をやりたいように自律的にやらせてもらっていたら月200時間の残業だってこなせるかもしれない。こういう個々人ごとのゆらぎはデータにすると出て来ず、「労働時間が長いほど疲労の蓄積も大きい」となってしまう。もちろんそれは全体的な傾向ではあるのだが。

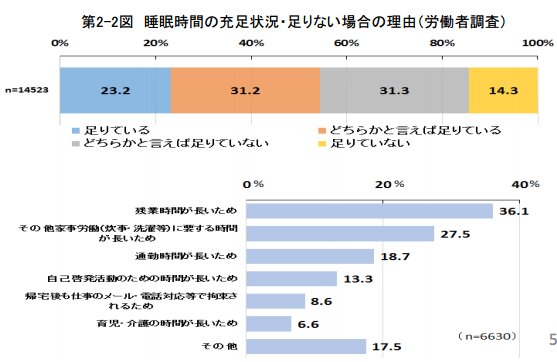

さらには、仕事をしていない時間、つまりオフの時間がどんな暮らしであったかも大きく影響してくる。厚生労働省がまとめたレポート(平成28年版過労死等防止対策白書)にも、こんなグラフとともに「睡眠時間の足りない理由として、『残業時間が長いため』が最も多いが、『その他家事労働(炊事・洗濯等)に要する時間が長いため』、『通勤時間が長いため』も一定の割合を占める」とある。

2, 心臓・血管の病気による死亡

これは、長時間働いたことにより疲れが身体に蓄積し、病気を発症してしまうというものだ。そのメカニズムはあまりはっきりしていないが、このようなストーリーが考えられている。

まず働き過ぎると疲労が蓄積し、睡眠時間が減り、その結果血圧が上がってしまう。血圧が上がるということは、身体中に張り巡らされた血管という「くだ」の中を流れる血液が高い圧で流れるということである。血液が高い圧で流れると、血管は少しずつダメージを受け、痛んでくるのだ。これを動脈硬化といい、よく「血管年齢」などで測定されるものである。長く生きていればそれだけ血管という「くだ」は劣化するから、動脈硬化は老いに応じて進んでいく。水道管だって、下水管だって、庭に水をまくホースだって長い年月をかけて徐々に劣化していくが、それと同じことだ。

痛んだ血管は細くなってしまったり、もろくなって壊れてしまったりする。ひどいと穴が空いてしまうことがある。脳でそれが起きたら脳出血になる。また、悪玉コレステロールが血管の壁にへばりついてカタマリとなる。これがふとした瞬間に剥がれ、血液の流れに乗ってカタマリのまま一番細いところまで流れ、最後には詰まってしまう。これが心臓で起きると心筋梗塞、脳で起きると脳梗塞となるのだ。

こんなストーリーで、過労により高血圧となり心臓や脳の病気を発症し死亡に至るのである。それ以外にも、心臓に致死的な不整脈が起きることによる突然死も報告されている。

以上、医学的な視点から過労死について解説した。生きるために、生きる糧を得るために、そして自己実現をするためにする仕事で自らの人生を終えなければならなかったすべての方に祈りを捧げるとともに、今まさに命の瀬戸際に立っている人へ警鐘を鳴らし本稿を閉じる。

※文中では自ら命を絶つことを「自殺」と呼ばず「自死(じし)」と呼んでいます。この2つの用語の定義や使い分けはあまりはっきりしていませんが、本記事では「追い込まれて亡くなった」方々とそのご遺族・ご友人などへの感情的な側面に配慮するとともに、記事をお読みの皆さんへの精神的なダメージを緩和する目的で筆者は記事や著書で「自死」という用語を用いています。

(参考)