ホロコースト生存者がいなくなってからもホログラムで目の前に登場してリアルタイムに対話

第二次大戦時にナチスドイツが600万人以上のユダヤ人を大量に虐殺したホロコーストだが、そのホロコーストを生き延びることができた生存者たちも高齢化が進んでいき、その数も年々減少している。彼らの多くが現在でも博物館などで若い学生らにホロコースト時代の思い出や経験を語っているが、だんだん体力も記憶も衰えてきている。

映画「シンドラーのリスト」の映画監督スティーブン・スピルバーグが寄付して創設された南カリフォルニア大学(USC)のショア財団ではホロコースト時代の生存者の証言のデジタル化やメディア化などの取組みを行っている。戦後約80年が経過し、ホロコースト生存者の高齢化が進み、当時の記憶も薄れていき、体力的にも証言を取るのが難しくなってきており、これまでにも多くの証言を集めてきたが、今後あと10年が勝負である。

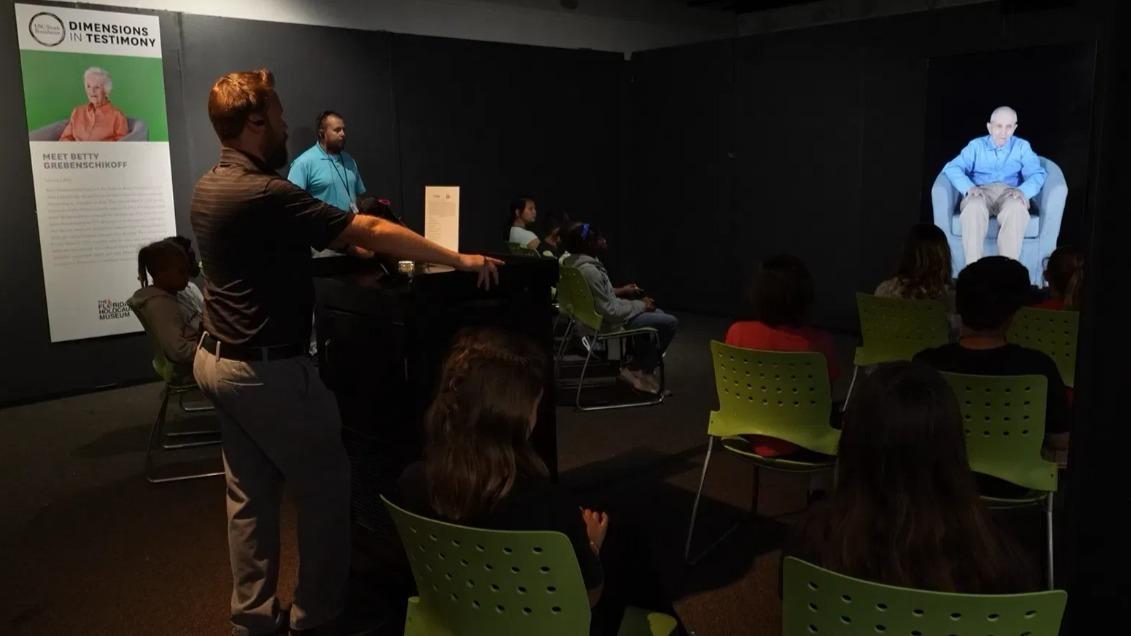

南カリフォルニア大学ショア財団ではホログラムでの生存者とのインタラクティブな対話の技術開発にも積極的で、同大学ではこの取組を「Dimensions in Testimony」プロジェクトと呼んでいる。これはあたかも、目の前にホロコーストの生存者がいるようで、質問に対してリアルタイムに答えられる。ホロコーストの生存者らが高齢化しても、亡くなってからでも、ホログラムで登場して未来の世代にホロコーストを語り継いでいくことができるものだ。「ホロコースト時代をどう過ごしていたの?」などといった学生や見学者からの質問にホログラム化された生存者がリアルタイムに回答してくれる。

ロサンゼルスにあるスタジオで18台のカメラであらゆる角度からホロコースト生存者らを撮影してホログラムは製作される。撮影も1週間以上で1000問以上の質問が繰り返される。そのためホロコーストの生存者の誰でもがホログラムで記憶をデジタル化することができるわけではなく、撮影にも相当な体力を要する。また製作コストも1人のホロコースト生存者を撮影して3Dとホログラムで表現するために250万ドル(約3億4000万円)かかる。それでも、ホロコースト経験者の記憶と体験を未来に語り継いでいくために、欧米のユダヤ人らは積極的にホロコーストの記憶のデジタル化を進めようとしている。

この南カリフォルニア大学ショア財団が開発したホログラムでホロコースト生存者とリアルタイムに対話できる「Dimensions in Testimony」は欧米のホロコースト博物館などでも導入されている。アメリカのフロリダ州にあるフロリダホロコースト博物館でも「Dimensions in Testimony」が導入されていて、4人のホロコースト生存者があたかも目の前にいるかのように地元の学生たちの質問に回答してくれる。

その様子が地元メディアでも報じられていた。この日、学生らが対話していたホロコースト生存者はエドワード・ヘルマン氏。ヘルマン氏は1931年にポーランドのワルシャワで生まれたユダヤ人で1940年の9歳の時に母と幼い妹らとともにゲットーに収容された。その後ゲットーを抜け出したもののスロバキアで逮捕されたが、なんとか再び抜け出してハンガリーのブダペストまで逃げてきた。辛うじて母も妹も戦争を生き延びることができて戦後に再会することができた。父とも1949年になってようやく再会した。その後イスラエルに移住し、カナダで1954年に経済学博士号を取得し、退職後にフロリダに住んでいる。ヘルマン氏のホログラムの撮影は2021年に行われた。

現在、世界中の多くのホロコースト博物館、大学、ユダヤ機関がホロコースト生存者らの証言をデジタル化して後世に伝えようとしている。ホロコーストの当時の記憶と経験を自ら証言できる生存者らがいなくなると、「ホロコーストはなかった」という"ホロコースト否定論"が世界中に蔓延することによって「ホロコーストはなかった」という虚構がいつの間にか事実になってしまいかねない。いわゆる歴史修正主義だ。そのようなことをホロコースト博物館やユダヤ機関は懸念して、ホロコースト生存者が元気なうちに1つでも多くの経験や記憶を語ってもらいデジタル化している。だがホロコーストを経験した生存者は当時の悲惨な体験を子供たちや世間の人に語りたがらない人の方が多い。

南カリフォルニア大学のショア財団では「LAST CHANCE TESTIMONY COLLECTION INITIATIVE」(証言を集める最後の機会イニシアティブ)というプロジェクトを立ち上げた。名前の通りで、高齢化が進み、心身ともに衰弱して記憶が低下していかないうちに1人でも多くのホロコースト生存者の証言を録画してデジタル化して保管して後世に伝えていくことが目的である。ホロコースト生存者の家族や親せき、知人や友人らでホロコースト生存者がいる人たちにも呼びかけている。「LAST CHANCE TESTIMONY COLLECTION INITIATIVE」(証言を集める最後の機会イニシアティブ)でホロコースト生存者が語ってくれたインタビュー映像はショア財団のYouTubeで世界中に配信されている。

このようなデジタル化されたホロコースト生存者の記憶の証言は歴史学の研究においても、当時の様子を知ることができる貴重なツールでありとても重要である。戦争が終結して約80年だが、当時の記憶を鮮明に覚えていて語ることができる人は本当に限られている。ホロコースト生存者の当時の記憶と経験を語ってもらえるのは、あと数年から10年が本当に最後の機会となる。そのため、ショア財団では積極的に世界中のホロコースト生存者らに呼びかけている。

▼フロリダホロコースト博物館で学生の前にホログラムで登場するエドワード・ヘルマン氏を伝える報道