50年を超えて続く地球観測衛星プロジェクトの先駆者、女性エンジニアが起こしたイノベーション

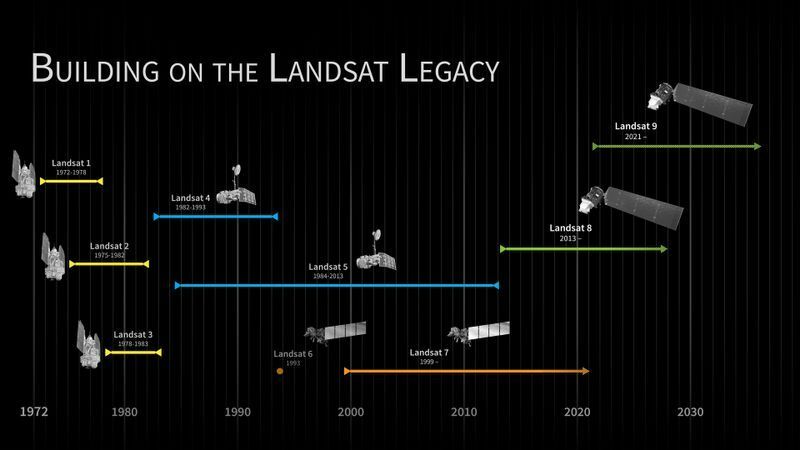

50年以上にわたって宇宙から地上の変化を記録し続けてきた地球観測衛星プログラム「ランドサット」シリーズの最新衛星がもうすぐ打ち上げられる。2021年9月23日(日本時間9月24日未明)、NASAとNOAA共同の最新衛星「Landsat 9(ランドサット9号)」が、カリフォルニア州のヴァンデンバーグ宇宙基地で打ち上げを待っている。

ランドサット9号は、1972年にアメリカが打ち上げた世界最初の地球観測衛星から9代目(6号は打ち上げ失敗により欠番)のシリーズ衛星。高度約700キロメートルで地球を南北方向に周回し、可視光から赤外の波長で陸域を観測する。観測幅は185キロメートル、解像度は30メートルと分解能では最新の商用地球観測衛星に及ばないが、アマゾンの樹林減少や北極圏の氷河の後退など気候変動につながるデータを世界中に提供し続けてきた、地球観測衛星の代表だ。

ノースロップ・グラマンが製造した衛星は、可視光と赤外で地球を観測する「OLI-2」、熱赤外で地上の温度変化を捉える「TIRS-2」を搭載し、16日ごとに地球の陸域全体を撮影する。1日あたりの撮影枚数は700シーン以上で、まだ現役のランドサット8号と交互に周回することになるため、実際のデータ提供は8日ごとに可能になる。

ランドサット1号(ERTS)が打ち上げられてから来年で50周年を迎える。半世紀の間に観測機器の技術は高度になったが、基本的に同じ周波数で途切れることなく観測を続けてきた。同じ観測方法で50年にわたって蓄積されてきたデータは計り知れない価値をもっている。さらに2008年以降、USGSはランドサットのデータ・アーカイブを無償で公開しており、ランドサットの観測データは「世界の資源」とも呼ばれる衛星リモートセンシングの礎となっている。

「同じ周波数」で観測を継続してきたことには大きな意義がある。氷河のように緩やかな移動を続ける、長期的な変化を分析するには、継続的かつ長期で、しかも同じフォーマットのデータが必要だ。極域のように人が簡単に行けない、また地上に観測所を多く作れない場所をランドサット衛星たちが観測し続けてきたことで、気候変動の影響を知るといったことが可能になる。

■「ランドサットの母」、衛星からの地球観測に革新を起こす

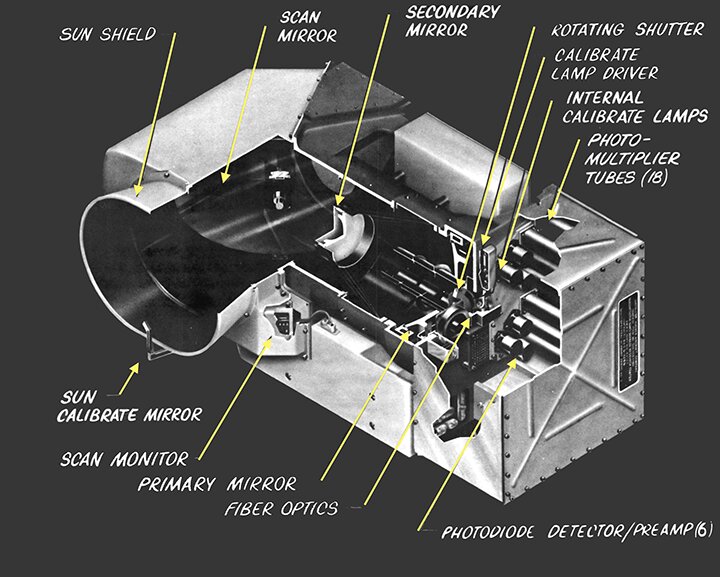

1960年代、人間の目には見えない光を画像化する「宇宙のデジタルスキャナー」を開発し、同じ周波数で地球を観測するランドサットの基礎を築いた女性エンジニアがいた。ヒューズ・エアクラフトの元エンジニアで、ランドサット1号に搭載された「多重スペクトル走査計(MSS)」の開発者ヴァージニア・ノーウッドさんだ。

「ランドサットの母」と呼ばれるノーウッドさんの設計によるMSSは、NASAが開発したランドサット1号の観測機器だった従来方式のカメラシステム(RBV)を置き換えてランドサットシリーズの主要観測機器になった、当時では革新的な機器だった。

ノーウッドさんは、マサチューセッツ工科大学で学位を取得した物理学者。陸軍の通信技術研究所でキャリアを開始し、1960年代に先進的な航空宇宙企業だったヒューズ・エアクラフト・カンパニーで女性として初めて研究開発職に就いた。ヒューズへの出勤初日に駐車場で「女性は研究スタッフ用のスペースには駐車できない」と警備員に制止されるなど、この時代ならではの女性に対する偏見も受けた。しかし豊かな知識と、22歳にして新方式のレーダーリフレクターを開発し特許を取得したという多彩な経験で開発プロジェクトを主導していった。

「衛星から地上を撮影する」というランドサットのミッションでは、当初NASAが想定していたのは従来のビデオカメラだった。気象衛星の「タイロス」が同様の方式を実証していて信頼性もある。

だが、ノーウッドさんが農地で分光計を手にフィールドワークを繰り返して考え抜いたMSSは、現在のラインスキャナーのようなデジタル方式。衛星が飛びながら一定の領域をスキャンして、幅広のリボンで地球を巻いていくように観測する。地表に反射した太陽光に含まれる赤外線を捉え、可視光のでは判別しにくい地表の分析が可能になる。たとえば、成長している植物は多くの赤外線を反射するため、画像化すると明るい赤に見える。あまり成長していない植物は暗い赤で見えることから、植物の成長状態を知ることができる。いくつかの波長の赤外線画像を組み合わせることで、地表が撮影時にどのような状態にあったのか知ることができるのだ。観測目標の周波数ごとに検出器を用意し、それを組み合わせてまったく新しい画像を生み出すことができる、解析の仕方で地球の新たな姿を描き出す無限の可能性を持つのがMSSの特徴だ。

宇宙で観測したデータを衛星上でデジタル化し地球に送信する方式を取り入れたのもMSSが世界初だった。米科学誌サイエンスのインタビューでノーウッドさんは、衛星データのデジタル化機能を実現するにあたって、どのように懐疑派を説得したのかという質問に対し「ヒューズ・エアクラフトのアレン・パケットCEOのところに行って『宇宙スキャナーのプロトタイプを製作するのに10万ドル必要です』と言ったところ、出してくれました。経営陣は私がしていることをまったくわかっていませんでしたが、パケットのような人々は新しいことに夢中でした」と述べている。当時のヒューズのの経営陣がノーウッドさんに高い信頼を寄せ、革新的な機器の開発を支援していたことが伺える。

だが、ヒューズにとって顧客にあたるNASAとUSGSを納得させるには、もう一息説得力のある実証が必要だ。ノーウッドさんらは、MSSの開発モデルをトラックに積んで、カリフォルニア中をスキャンして回った。ランドサット1号打ち上げのわずか2カ月前の1972年5月には、ヨセミテ渓谷を象徴する景観である花崗岩の「ハーフドーム」を撮影した。アメリカで初めて写真家と名乗ったエドワード・マイブリッジが1870年代に、1960年代には写真家アンセル・アダムスが撮影したハーフドームは、MSSによって撮影され、「検出器、ミラー、データのデジタル化、そして放射線の校正まですべてが設計通りに機能していると確認されました」と記録された。

こうして打ち上げられたランドサット1号を運用した結果、NASAとUSGSは最終的にビデオカメラ式のRBVよりもノーウッドさんらが開発したMSSを衛星の主要な観測機器として運用を続けることを決定した。MSSは機能のアップデートを続け、1号機よりも対応する波長が増えているが、現在もランドサット衛星の中核となっている。

ヴァージニア・ノーウッドさんがMSSの開発に奮闘していた当時、衛星の開発者に女性の姿はほかになかった。現在は、女性の宇宙技術エンジニアやリモートセンシングのサイエンティストらによるコミュニティ「Ladies of Landsat」がある。9月23日のランドサット9号の打ち上げでは、ノーウッドさんも打ち上げを見守り、コミュニティ向けのイベントで先駆者としての日々を語る予定だという。