明治天皇と絞首刑

■はじめに

歴史的に見ると、革命を成し遂げた政府がまず行うことは、刑法典の制定です。新しい理念にもとづく刑法典を制定して、革命の混乱によって乱れた秩序を回復しようとします。明治政府にとっても、刑法の制定を含む、行刑制度の確立こそは何にもまして急務なことでした。そして、刑罰こそは国家権力の直接的な行使という側面をもっていますので、どのような内容の刑罰を、どのような方法で執行するかということには、その時々の権力の本質が明瞭に刻印されることになります。

明治政府にとっては、特に〈絞首刑〉に対するこだわりがありました。そこには幕府法を廃して千年以上も前の朝廷律を復活させるという、明治天皇の特別な意気込みがあったのです。

■維新後に制定された刑法典と絞首刑

維新後、明治13年の近代的な刑法典(旧刑法典)までに、明治政府が制定した刑法典は3つあります。

- 〈仮刑律〉(かりけいりつ) 明治元年

- 〈新律綱領〉(しんりつこうりょう) 明治3年

- 〈改定律例〉(かいていりつれい) 明治6年

これらは基本的に中国に起源をもつ「律令」(りつりょう)を受け継いだものです。つまり、〈脱亜入欧〉の文明開化で明けた明治時代ですが、刑法については千年以上も前の法制度を復活させたのでした。

まず、明治元年10月、明治政府は最初の刑法典である〈仮刑律〉を制定し、死刑を「刎(ふん=従来の斬首)、斬(ざん=袈裟斬)、磔(たく=はりつけ)、焚(ふん=火あぶり)、梟(きょう=さらし首)」の5種類としました。

が、翌月、太政官(だじょうかん=明治前期の最高官庁)は、〈死(し)・流(る)・徒(ず)・笞(ち)〉を基本とし、死刑を「梟首(きょうしゅ)・刎首(ふんしゅ)・絞首(こうしゅ)」の3種とする旨を達しました。

この太政官達は、死刑制度の中に〈絞首刑〉を登場させたことによって、日本の刑罰史上画期的なものとなったのです。

というのは、刑罰体系を〈笞・杖(じょう)・徒・流・死〉の5刑としていた8世紀の大宝・養老律令が、〈死〉を「絞・斬」の2種としており、この太政官達における絞首刑の規定は、いにしえの律令制度につながる朝廷律の復活、つまり行刑制度における「王政復古」を意味したからです(村野薫)。

*律令=8世紀から9世紀前半頃まで実施されていた政治体制、「律」とは刑事法典を、「令」とは行政法典を意味する。

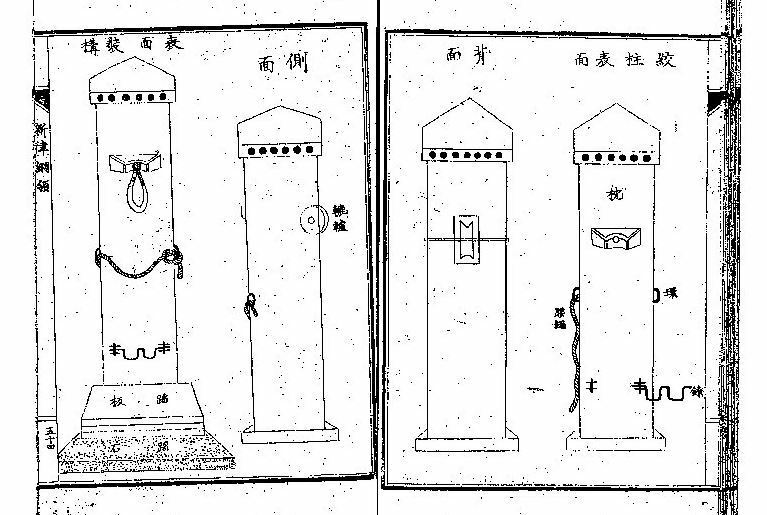

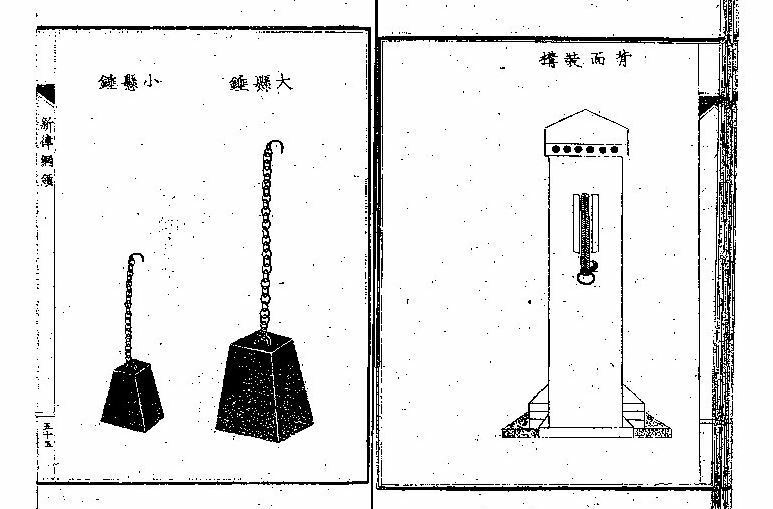

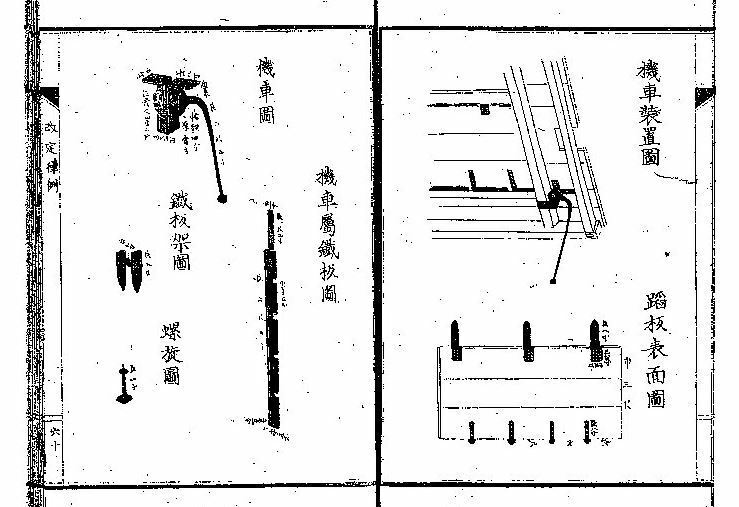

その後、明治3年になって、初の完全な刑法典である〈新律綱領〉が公布されます。ここで死刑は、「絞首・斬首・梟首」の3種とされましたが、実質的には「絞首」と「斬首」の2種に限定されました。しかも、「斬」については詳しく触れず、「絞」については「機具図」(絞柱)と共にたいへん細かく説明し、指示されているのです。ここにも、絞首刑に対する明治政府の強いこだわりがうかがえます。

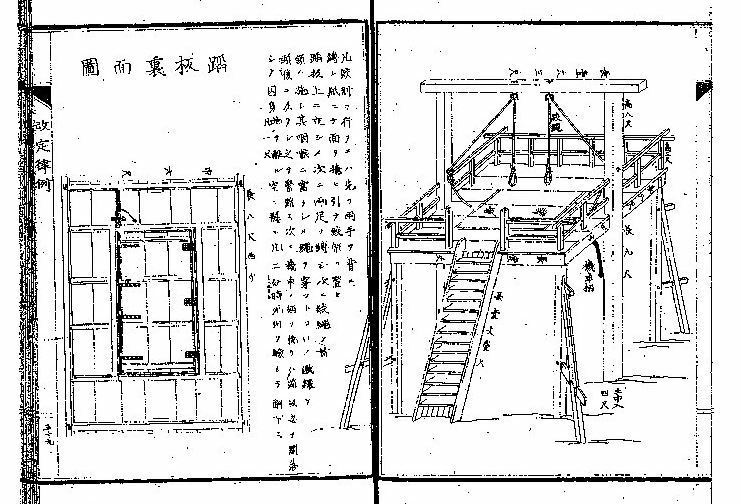

死刑囚を板を背に、踏み板の上に立たせます。腰縄を結び、足を固定します。首に縄を掛け、柱の穴から後ろに通し、4~50キロほどの重りを垂らして首を「締め」上げます。そして、踏み板を外し3分間そのままにして、死相を検して、解き下ろします。

律令時代の絞首の方法は、首に回した縄を両側から引いて締め上げるというものでしたが、絞柱による死刑執行は、人力を懸垂に変えた日本独自のものでした。

絞柱は2年ほど使われましたが、結局は廃止を余儀なくされました。方法としては単純でしたが、死刑囚に与える肉体的苦痛があまりにも大きく、また執行後、下附した死体が蘇生するという事件が何件が起こったのでした。その結果、絞柱は、明治6年の太政官布告第65号によって、「絞罪器」に改良されました。

■現在の死刑執行方法を具体的に規定する法令はどこにも存在しない

現在の執行方法は、踏み板を地上に並行し、死刑囚を地下に落下させるという〈地下絞架式〉がとられています。「絞罪器」による〈地上絞架式〉から、〈地下絞架式〉への変更がされたわけですが、実は、「絞罪器」を定めた「太政官布告第65号」以降のどの法令にも、刑場や刑具に関する具体的な規定は一切存在しないのです。

【現在の刑場の様子】

このような中で、戦後になって、ある死刑囚が訴訟を起こしました(東京地裁昭和35年9月28日判決)。それは、まさにこの〈地下絞架式〉の法的根拠を問うものでした。この訴えは、結局、最高裁昭和36年12月5日判決で破棄されるのですが、現在の死刑執行方法は、「縊首」(首吊り)であって、刑法11条で規定する「絞首」(首絞め)ではないと主張するなど、死刑執行の法的根拠を問う解釈論としても興味ある論点を含んでいます。

また、最近では、大阪高裁平成23年7月31日判決が、「生命を奪う究極の刑である死刑の執行方法について、今もなお、140年も前の明治6年に太政官布告として制定され、執行の現状とも細部とはいえ数多くの点で食い違いが生じている明治6年太政官布告に依拠し、新たな法整備をしないまま放置し続けていることは、上記昭和36年最高裁判決が、死刑の執行方法は法律事項であると判示した趣旨にも鑑みると、立法政策として決して望ましいものではない。」と述べています。(了)

[参考]

・重松一義『図鑑日本の監獄史』(雄山閣)(1985)

・村野薫「日本の絞首刑はいかにして発達したか」伝統と現代78号124頁(1983)

・村野薫『日本の死刑』(拓殖書房)(1990)

・霞信彦『矩を踰えて』(慶応出版)(2007)

【余滴】「さらし首(梟首)の由来」

新選組の近藤勇や佐賀の乱の元司法卿江藤新平が、処刑された後に「さらし首」(獄門ともいう)になったことは有名だが、このさらし首は、正式には「梟首」(きょうしゅ)と呼ばれる刑罰である(明治12年に廃止)。「梟」とは「ふくろう」のことであり、ふくろうは肉食鳥であって、親鳥が弱ってくると小鳥がこれを食い殺すと言われ、世の中にこれほど不忠義なことはないことから、古代の中国では毎年正月に切断したふくろうの首を戸口に飾って、天下に不忠義の戒めとしたという風習があったそうである。ここから重大犯人の首を刎(は)ねて、悪を懲(こら)らしめるために、犯人の首を世間にさらすという「梟首」という刑罰が生まれたということである。(上記、霞信彦)