法務・検察が最後まで口を割らなかった「黒川氏のために勤務延長」する理由。大阪地裁が被告国の主張を一蹴

「定年延長に関する法解釈の変更は黒川氏のためと考えざるを得ない」

6月27日、情報開示をめぐる裁判で大阪地裁(徳地淳裁判長)は法務省が一個人のため恣意的に法律解釈を変更したと判示した。

法務行政を司る頭脳集団は、なぜこんなメチャクチャなことをやってしまったのか?

騒動の始まりから訴訟にいたる流れを振り返ってみる。(肩書きは当時のもの)

予算委員会で政府の説明が二転三転

日本国内で初めて新型コロナウイルス感染症患者が見つかってから約2週間後の2020年1月31日、安倍政権は突然、黒川弘務東京高検検事長の勤務延長を閣議決定した。

当時の検察庁法は検事総長以外の検察官の定年を63歳としており、黒川氏は2020年2月7日の誕生日をもって退官する予定だった。しかし国家公務員法という別の法律を使って半年間の勤務延長をするというのである。

マスコミ報道などによると、従来の法務・検察の人事プランは名古屋高検検事長だった林眞琴氏を黒川氏の後任に充て、その後、次の検事総長に昇格させるというものだったという。

黒川氏を検察トップに据えたい安倍官邸の横やりで異例の人事が強行されたのではないか?

そう考えた野党は猛反発する。

権力犯罪を摘発することもある検察庁の人事に政治は介入しないという不文律が破られたのではないかと危惧したのである。

2020年2月10日、衆議院の予算委員会にて山尾志桜里(現・菅野志桜里)議員が「1981年の国会で人事院事務局の政府委員によって『検察官には国家公務員法は適用されない』と答弁されている」と森雅子法相を追及するも、「議事録の詳細は知らない」としどろもどろの質疑に終始した。

さらに2月12日の衆院予算委にて人事院・松尾恵美子給与局長が「国家公務員法は検察官は適用除外される」と政府の閣議決定と相容れない答弁をしたため、予算審議中の国会が紛糾する。

2月13日の衆院本会議にて安倍晋三首相は、「検察官の勤務延長については、国家公務員法の規定が適用されると解釈することとしたところです」と語り、黒川氏の勤務延長決定の前に法律の解釈変更をしたと突如、軌道を修正したかのような説明をした。

すると、2月19日の衆院予算委にて人事院・松尾給与局長は1週間前の答弁を撤回。野党の追及に対し、「つい言い間違えた」「隠すつもりはなかったが、聞かれなかったので答えなかった」と苦渋に満ちた顔で語った。

賭け麻雀発覚で検事総長に昇格せず辞任

2月19日に行われた全国の高検や地検のトップが一堂に会する「検察長官合同」という会議にて、静岡地検の神村昌通検事正が「検察は不偏不党でやってきた。政権との関係性に疑念の目が向けられている」「このままでは検察への信頼が疑われる。国民にもっと丁寧に説明した方がいい」と発言したと報じられた。

鉄の結束を誇る検察庁内部でこのような不満の声が公然と語られるのは極めて異例のことだった。

政府は3月13日、検察庁法改正案を閣議決定した。そこには「内閣や法相が必要と認めた検察幹部について最長で3年間の勤務延長を可能にする」という特例規定も盛り込まれていたため、黒川氏の勤務延長を後出し法案で正当化させるものだと報道各社も問題視。しかし与党は内閣委員会の審議を強行したため、野党は激しく反発した。

4月6日、日弁連会長が閣議決定の撤回を求める声明を発表。その翌日に初めての新型コロナウイルスの緊急事態宣言が発令されるなど、国中に異様な雰囲気が漂っていた最中の出来事だった。

5月8日にはTwitterデモが始まり歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ氏、「いきものがかり」の水野良樹氏、俳優の浅野忠信氏、芸人の大久保佳代子氏といった著名人も検察庁法の改正に抗議の意を示す。「検察官の独立を犯す極めて政治的な対応である」とする厳しい報道も相次ぎ、支持率も急落したことから政府は法案の上程をあきらめた。

5月20日、週刊文春は黒川氏が賭け麻雀を行っていたと報道。5月22日、黒川氏が辞任したため騒動は一気に収束する。一部メディアから「官邸の守護神」と呼ばれていた黒川氏が検察庁トップである検事総長に就任することなく去ったからである。

あるはずの公文書を「保有していない」

神戸学院大学の上脇博之教授は法務省に対し、2020年2月26日から断続的に行政文書の開示を請求した。しかし、その結果を不服として2020年6月1日と2022年1月13日にふたつの決定処分取消請求訴訟を提起する。ちなみに本稿で記載している裁判は後者のものである。

当時の検察庁法22条は、「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する」と定めていた。従来の法律解釈では、検察官に対しては国家公務員法81条の3の勤務延長の適用はないというものだった。

法務大臣が黒川氏に初めて国公法を適用するよう閣議請議を行う以上、「なぜこれまでそのように解釈されてきたのかの整理」「今回、解釈変更、運用の変更を行う必要性の有無の検討」「そうした変更を行う場合、検察官の身分または法務行政にどのようなプラスとマイナスが生じるのかについての討議、検討」がなされなくてならないはずだ。そしてその経過(意思形成過程)が国民に理解でき、のちの検証が可能であるよう、公文書管理法4条に基づき文書が作成されていなくてはならない。

こう考えた上脇教授は開示請求したのだが、そのほとんどについて「行政文書を保有していない」として不開示決定が通知されたため、その是非について争った。

国はたまたま定年直前の黒川氏に適用したと主張

上脇教授は「黒川検事長の勤務延長のために法務省において作成した文書」の開示を請求をしていた。裁判において、国は「法務省が黒川検事長の勤務延長を目的として本件解釈変更のための協議・検討を行った事実はない」と主張する。

ならば国会などで示されたいろいろな書類はなんのために作られたのか?

国は「2019年12月ころから、一般職の公務員の定年の引き上げに関する検討の一環として、あらためて検察官にも検討を進めたなかで、解釈変更した」と説明し、そのために作られた文書なのだという。

つまり、たまたま検察庁法改正のために法律の解釈変更したあと、たまたま定年直前だった黒川氏に適用したというのである。

原告は、

「じゃあ、検察庁法を改正してから、そうすりゃ良かったんじゃないのか。にもかかわらず、黒川氏の定年直前の2020年1月17日から24日という極めて短期間に、従来の法解釈とは180度異なる変更を、法務省と人事院との事務方トップの間で直接文書をやり取りするという異例の手段を取ってやっているんだから、やっぱり黒川氏のための解釈変更だったに違いない」

と反論した。

被告国は裁判長の打診をはねつけ続けた

何通かの準備書面のやり取りや弁論期日を経て争点がある程度、煮詰まってきた2023年1月11日、原告は解釈変更当時、法務事務次官だった辻裕教仙台高検検事長の証人尋問を申請。そのうえで3月24日に行われた弁論期日において注目すべきやり取りがあった。

徳地淳裁判長が国に対し、

「裁判所としては完全に法律論だけですむ話ではないと考えていて、辻さんという、かなり上の方に聞くよりも、実際の実務、実情を知る人が適切かと。適任な方を出してもらってというような方向なのかなと思っていますが、被告の方はどうですか?」

と問いかけた。

柔らかい口調ではあるものの、「国の主張を聞いたうえでも証人尋問は不可避であると判断している。とはいえ検事長という認証官を呼びつけるのなんて一大事。誰か別の人を立てることはできないか?」と打診したのである。実際、情報公開をめぐる裁判において、大臣クラスを証人請求しても、現場の課長、もしくは課長補佐クラスの実務担当者の尋問に落ち着く場合がほとんどだ。

この問いかけのあと、国側の訟務検事と裁判長の間でこのようなやり取りがあった。

「辻元事務次官、もしくは責任者、いずれの者につきましても証人尋問の必要性がないと考えています」

「なるほど。例えば閣議請議の起案者の名前が出ていますが、この方は実際の経緯をご存じないですか?」

「先ほど申し上げた通りです」

「持ち帰って裁判所の意向を踏まえて検討するというのは……。検討すら無理?」

「はい」

辻氏以外の人物の名前を挙げることを敢然と拒否してきたのである。

あまりにかたくなな態度に、裁判長も、

「ちょっと想定を超える事態になりました」

「まだ決めてませんけど、大ごとになりますね」

「裁判所も腹をくくって考えていきたいです」

と国側の対応に驚きを隠さない。

その後も書面のやり取りや弁論期日があったのだが、国は強硬な姿勢を崩さず、遂に2023年6月16日、前代未聞の現役検事長に対する証人尋問が決まったのだった(その後、辞職)。

なぜ被告国は代替証人を出さなかったのか?

明らかに無理筋である解釈変更を、ろくな準備もせぬまま強行した背景には第2次安倍政権と法務・検察との間の人事をめぐる暗闘があったと言われている。

ちなみに一般の役所では事務方のトップの役職は事務次官となるのだが、法務省は法曹資格のある検事が法務省へ出向して事務次官になることが通例だ。その後、検察庁に戻って高検検事長や検事総長へと登っていくため、法務・検察のなかでの事務次官の序列は上から数えて5番目くらいの役職にすぎない。法務・検察と一体として語られるのはこういった内部の仕組みによるものである。

次期検事総長として当時の法務・検察の意中の人は林眞琴名古屋高検検事長だった。一方、安倍官邸はどうしても黒川弘務東京高検検事長を押し込みたい。ここで立ちはだかったのは定年問題だ。先にも述べたよう、当時の検察庁法では、検事総長の定年は65歳で、東京高検検事長など高等検察庁の検事長は63歳となっていた。

検事総長だった稲田伸夫氏が就任したのは2018年7月のこと。慣例である2年を務め上げると、東京高検検事長だった黒川氏は2020年2月に63歳を迎えるため、途中で退官となってしまう。

ジャーナリスト村山治氏の『安倍・菅政権VS.検察庁 暗闘のクロニクル』(文藝春秋)によると、官邸の意向を受けた法務省・辻裕教事務次官は、稲田検事総長に対し、早めに勇退して黒川氏を定年前に検事総長へ昇格させるよう説得したという。しかし、いったんは受け入れたかのようだった稲田氏は、本来考えていた人事が出来なくなることを嫌ったのか、居座ることを決意。

検察庁の先輩でもある検事総長の意向と、政治からの圧力の狭間で右往左往した挙げ句、辻事務次官は検察庁法では63歳が定年だが、国家公務員法の第81条の3第1という条項を使って勤務延長が出来るというストーリーで乗り切ろうとしたというのである。

こういった背景を頭に入れておくと、審理のなかで、国が通常の情報公開請求訴訟で行われるように、課長・課長補佐級の人物を出してこなかった理由が見えてくる。

原告弁護団の阪口徳雄弁護士は筆者に対し、

「当時の辻事務次官が官邸の意向にそって暴走したからこそ、代替証人を立てることすらできなかったのではないか?」

と話した。

出さなかったのではなく、出せなかったということなのかもしれない。

尋問で語ったこと、語られなかったこと

2023年12月1日、大阪地裁で行われた尋問において、辻裕教証人はよどみなく答えた。

しかし、長野真一郎弁護士の巧みな質問によって、「法律改正のための検討過程での作成文書である」とする主張の矛盾点がいくつも浮き彫りになった。

そして、本年6月28日の判決において、「法解釈の変更は黒川氏のためと考えざるを得ない」と指摘されたのである。

ちなみに辻証人は徳井義幸弁護士によって投げかけられた、首相官邸とのやり取り関連についての質問に対し、一切の証言を拒んだ。

例えば、

「法務省としては黒川さんの勤務延長をすると、事前に官邸に対して折衝、報告するのは間違いないですよね」

「そのあたりは人事のプロセスに関することでありまして」

「なんでこれが人事のプロセスになるの?」

「人事上のプロセスにあたると考えておりますので、そのあたりはお答えを差し控えさせていただきます」

「ある日、突然、決まるわけじゃないでしょ。事前にやりとりをするかどうかは職務上の秘密じゃないんじゃないですか?」

「具体的に人事案がどういう風に固まっていくかというプロセスに関する質問ですので、人事上の秘密にあたると思いますので、お答えは差し控えます」

「なにも具体的な人事について問うているわけじゃないんじゃないですか?」

「適材適所ということで策定していくのですが、その過程においては、いろんな情報をいろんな方から得て考えておりますので、誰から情報を得ているか明らかになりますと、過程に当たるかもしれませんということから、そのプロセスを明らかにすることは職務上の秘密にあたると考えておりますので、お答えは差し控えたいと思います」

あるいは、先に挙げたジャーナリスト村山治氏の『安倍・菅政権VS検察庁 暗闘のクロニクル』(文藝春秋)の一節を読み上げた際のこと。

「この本のなかでは、『皇室で行われる大嘗祭の中心的祭事・大嘗宮の儀が(2019年)11月15日に終わるのを待って辻は、次期検事総長人事の相談で官邸を訪れ、意向を探った。やはり官邸側は黒川検事総長を強く望んだ。辻は人事課長の濱克彦ら法務省幹部と相談し、最終的に黒川を次期検事総長に起用することを決めたとみられる』と書かれていますが、この時期に、次期検事総長人事のために官邸側と会ったことはありますか?」

「少なくとも週一回、次官連絡会議というものに参りますので、官邸には行っていましたが、人事の件については職務上の秘密に該当すると思いますので、お答えを差し控えさせていただきます」

「証言拒否と、こういうことですな」

「はい」

というようなやり取りがあるなど、安倍官邸との折衝についてはひと言も語らなかったのである。

検察庁は政治から独立できているのか?

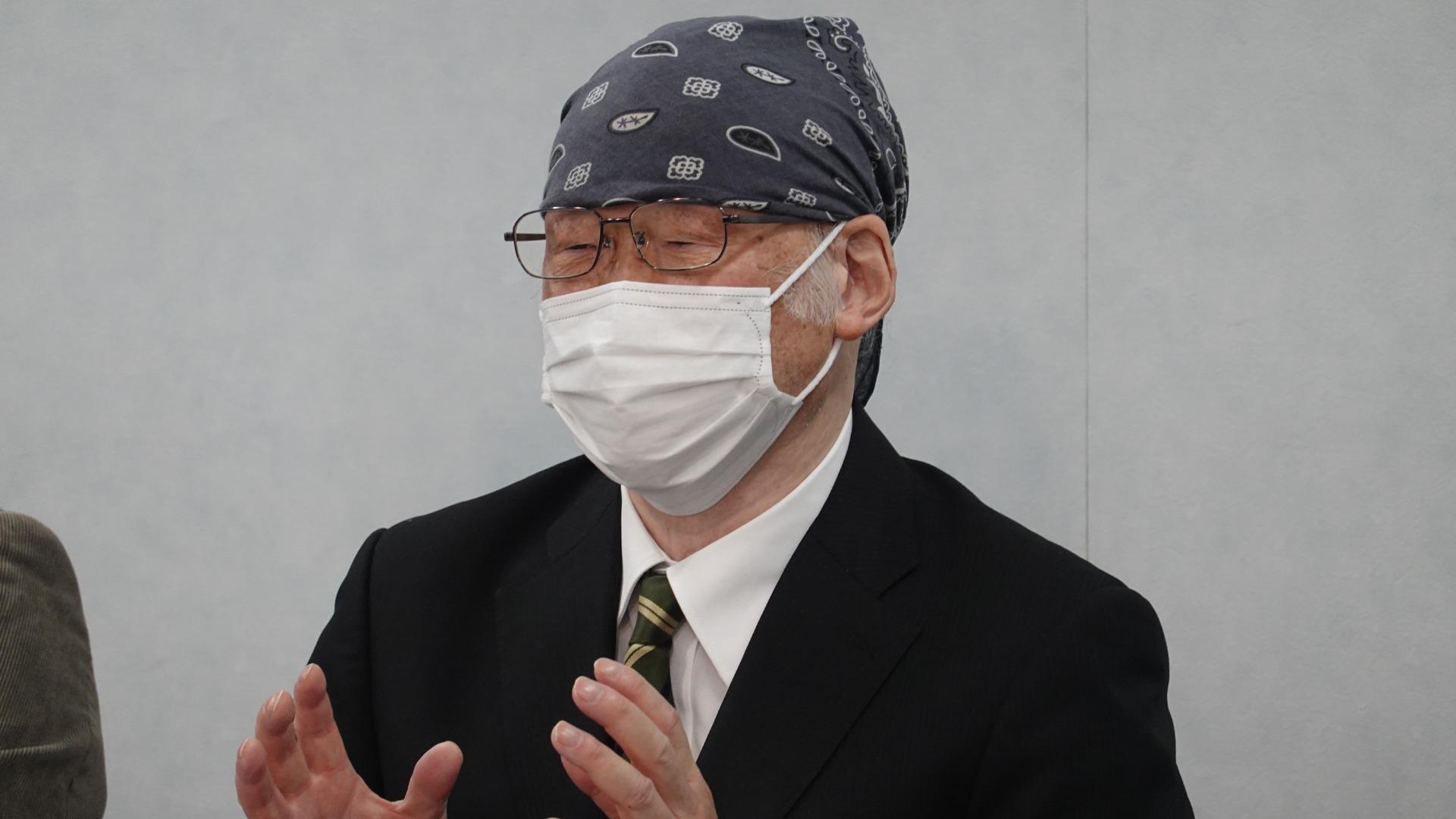

判決後の会見において原告の上脇博之教授は、

「政府が特定の人物のために法解釈を変えるという、恣意的で許されないことをやったのだと認めた画期的な判決だ」

と語った。

たしかに法務省がメチャクチャだったと裁判所が認定したことは極めて意義深い。

では、なぜ当時の事務方トップである辻裕教法務事務次官はこのような行為に及んだのか。

様々な報道や文献から、安倍官邸の強い意向に逆らえなくなったからだと推認されるのだが、その点については証言拒絶もあり、この訴訟では明らかにできなかった。

検察庁は果たして政治から独立できているのだろうか?

さらなる疑念は残されたままなのである。