「流鏑馬への思いを絵本にしたい」 競走馬の「セカンドライフ」を模索する男性がコロナ禍で考えたこと

新型コロナウイルス感染症の拡大で自粛ムードが漂うが、そんな中で何ができるかを考え、実行している人もいる。競走馬の「セカンドライフ」の受け皿の一つとして、佐賀県江北町(こうほくまち)で144年ぶりに復活した流鏑馬(やぶさめ)に活路を見出す一般社団法人「CLUB RIO(クラブリオ)」代表、永松良太さん(40)は、流鏑馬をより身近に、そして次世代に伝えていくための絵本の制作を進めている。

永松さんは江北町出身。中学時代に馬が好きになり、高校卒業後は、熊本県の荒尾競馬場(2011年度に廃止)に就職し、競走馬の調教に携わった。2000年には競走馬育成の本場であるアイルランドに短期留学して調教について学び、帰国後は佐賀競馬場(佐賀県鳥栖市)で調教や厩務の仕事をした。

その中で、成績を残せずに引退した競走馬の多くが殺処分されることを知り、競走馬の「セカンドライフ」の受け皿や選択肢が少ないことに疑問を持った。佐賀競馬場を退職後、「地域に受け皿を作りたい」と考えて2008年、江北町にクラブリオを設立。会社員として働きながら、鶏舎として使われていた土地を開拓し、厩舎やクラブハウス、乗馬スペースなどを少しずつ整備していった。そして、引退した競走馬2頭とポニー1頭を引き取り、乗馬体験やイベント出張といった「馬と人との居場所づくり」を進めてきた。

永松さんが流鏑馬を始めたのは2005年ごろ、クラブリオを設立する少し前のことだ。通っていた乗馬クラブが流鏑馬に取り組んでいたため、他の会員と一緒に山梨や福岡、佐賀などを回り、射手として流鏑馬を披露した。

「いつか地元の江北町で流鏑馬をしたい」と考えていたという永松さん。その夢は2014年10月、偶然にもかなった。町内の神社「天子社(てんししゃ)」で、江戸時代に流鏑馬神事が行われていたことが分かり、住民らの間で144年ぶりに流鏑馬を復活させようという機運が高まったのだ。ものづくりが得意な住民が矢や的などの道具を手作りし、幼いころから氏子だった永松さんが射手を務めることになった。

かつては桜並木で覆われていたという約300メートルの参道は、現在はアスファルトで舗装されていて馬が走れないため、神事は境内で馬を止めて的を射る形で行われた。多くの人たちが見守る中、永松さんは堂々と射手を務めた。「大好きな馬と一緒に流鏑馬を地元の人たちに伝えられることに喜びを感じ、この歴史を伝え残していくことが自分の使命なのではないかと思いました」

その後は競走馬のセカンドライフの受け皿の一つとして流鏑馬の継承に取り組み、天子社の流鏑馬神事は地域の子どもたちが射手を務めるなどして続けられた。しかし、2020年は新型コロナの影響で中止。クラブリオがかかわるさまざまなイベントも中止になり、流鏑馬を披露することができなくなってしまった。

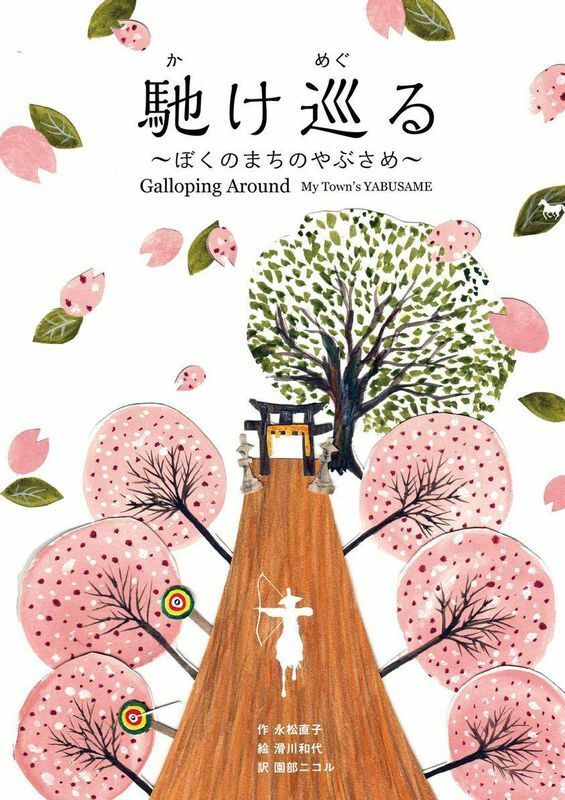

イベント収入が得られないなどの影響を受けたが、クラブのメンバーと話し合ううちに、復活した流鏑馬の絵本を作る構想が浮かんだ。「絵本なら、直接人と触れ合わなくとも流鏑馬のことを伝えることができ、形としても残せる。文章を日本語と英語で併記すれば、年代や国籍を超えてより多くの人々に発信できるのではないか」。そう考えた永松さんは、2020年10月からチームを組んで制作に着手。2021年3月ごろの完成を目指す。

また、絵本の制作と並行して、流鏑馬の射手育成のため、クラブの敷地内に練習場を整備することとした。自然豊かな森の中にある約2000平方メートルの土地を活用する。完成すれば、約110メートルの直線の馬場で練習できるようになるという。

絵本の制作と練習場の整備にかかる費用を集めるため、永松さんは現在、クラウドファンディングを実施している。2021年1月末まで行う予定で、クラブで飼育する馬たちへのニンジンの差し入れや流鏑馬体験、支援者の名前を入れた流鏑馬絵本の贈呈など約20種類の返礼品をそろえる。

「引退した競走馬の受け皿をつくるためには、人と馬とが一緒にいて、新たな役割や価値をそれぞれの地域社会でつくり出していかないと、馬たちが生き残る道がありません。私は流鏑馬を通じて地域に根付きながら、馬と人とのセカンドライフをつくっていこうと考えています」(永松さん)

引退した競走馬の支援などに取り組む公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナルの統計によると、日本では競走馬となる馬が年間約7000頭生まれている。そして、永松さんによると、毎年3000頭近くの馬たちが引退しているという。

「引退するすべての馬を救えるわけではないが、無名の引退馬でも活躍できる未来をつくりたい」。コロナ禍でも前向きに歩を進める永松さんの取り組みに注目している。

※写真はすべてCLUB RIO提供