「原爆投下によって日本は降伏した」説は本当か?

広島・長崎への原爆投下は日本の降伏を早め、原爆を使用しなかった場合の死者を考えるとかえって犠牲者が少なくて済んだ―。

これが、原爆投下から75年を経た現在でも、原爆投下国のアメリカ政府の公式見解として広く採用されているものであり、米世論の過半数もこの考え方に同調的である。しかしながら原爆投下から75年を経て、こうしたアメリカ側の歴史見解に沿った原爆観も変化しつつある。「原爆投下は本当に正しい選択だったのか」という論争がアメリカでも盛んになっており、結果「原爆投下は必要なかった」とする見解も割合的にはまだまだとはいえ支持を得るようになってきた。

二発の原爆投下は日本の降伏の為に必要だったのか、それとも必要が無かったのか―。これは歴史的解釈以上に政治思想的論争である。アメリカの保守派は「対日戦の勝利」という文脈の延長で原爆投下を正当化する傾向があるが、進歩派はその逆で、「アメリカの間違った国策」としてこれを自国の反省材料にする人もいる。一方日本では、左・右のイデオロギーを問わず原爆投下については正当化できない、という国民感情が底流にあるものの、現在においてもアメリカに対し原爆の加害責任に対してどう向き合うのか、については様々な温度差がある。

しかしながら、原爆に対する拒否感が底流にあっても、日本人ですら「原爆投下によって日本は降伏した」というアメリカ側の公式見解に賛同する者も少なくないのが実態である。本稿では、「原爆投下によって日本は降伏した」というアメリカ側の公式見解が歴史的に正しいのかどうかを日本側の視点で省察する。

・陸軍がこだわった「一撃講和論」とは?ソ連頼みの日本

結論から言うと、「原爆投下によって日本は降伏した」というアメリカ側の公式見解は歴史解釈からしてかなり無理がある。また、「原爆を使用しなかった場合の死者を考えるとかえって犠牲者が少なくて済んだ」というのもまた後付けの理屈であり、相当無理がある。こういった理屈は、すべて後から原爆投下を正当化するために造られた方便(言い訳)に過ぎないと考えるのが妥当だ。

ここで原爆投下直前の日本の状況を簡潔に振り返ってみよう。1945年5月、ベルリン陥落によってヒトラーが自決すると、枢軸で連合国と戦うのは実質日本ただ一国となった。ドイツ降伏に前後するように、1945年6月下旬には沖縄守備隊(第32軍)が玉砕。それに先立つこと1944年7月には戦略要衝であるサイパン島が米軍に占領され(南雲忠一司令官ら玉砕)、東条英機内閣は総辞職する。ここにあって、大本営は「本土決戦」の準備に邁進していたが、「皇軍不敗」をプロパガンダする大本営も日本政府も、客観的に日本敗北は必至の状況を認識するようになった。そこで日本がひそかに準備していた終戦工作は、当時日本に対しては中立(日ソ中立条約)を保っていたソ連を仲介しての和平交渉である。

なぜ日本は戦争当事国のアメリカと直接和平工作をしなかったのか。答えは簡単で、当時の軍部(特に陸軍)は「一撃講和論」という勝手な構想を抱いていたからである。これは連戦連敗が続くアメリカと直接交渉するのは不可能であるが、本土決戦によってアメリカ軍に相当程度の打撃(一撃)を与えれば、アメリカは人的損害を恐れて「国体の変更」、つまり「天皇制の改変(天皇制の廃止)」という日本側にとっては受け入れがたい条件をいくばくかは緩和して交渉する余地が開ける、という考え方である。

この「一撃講和論」の根拠は、中国大陸に展開する200万人近くの日本陸軍の存在である。1937年から本格的に開始された日中戦争(盧溝橋事件)で、日本は中国国民党や中国共産党などと交戦しつつも、1945年8月の時期にあっても北京(北支)、南京(国民党首都)、上海、福建、広州などの重要拠点をいまだに占領したままであった。米英からの援蒋ルート(ビルマ等)を通じた中国国民党や共産党への武器や物資支援があったにもかかわらず、日本陸軍は中国大陸においては、いまだ辛うじて拮抗を保っていたのである。つまり日本軍は太平洋では米英に敗北しているが、中国派遣軍(当時呼称:支那派遣軍)及び日本の傀儡国家である満州国を守る関東軍等はいまだに健在であり、よって日本の継戦能力はまだ十分に存在する―、というのが特に陸軍の主張だった。

この陸軍の主張が、日本政府にも強く影響し、本土決戦で米軍に一泡吹かせる(一撃)論が盛んに唱えられ、政府も陸軍の徹底抗戦方針に引きずられる格好となった。しかしその実態は、誠にお粗末な現状であった。確かに中国派遣軍は原爆投下直前ですら200万の大軍を有していたが、徐々に増勢する国民党や共産党に対し防戦が手いっぱいで、アメリカ潜水艦や爆撃機による日本近海の海上封鎖により、中国派遣軍を日本本土に移動させることが出来ず、事実上大陸に張り付かせておかなければならないので本土決戦に於いてはこの転用が出来ない。当然のこと、1941年12月8日の真珠湾奇襲と同時に始まった南方資源地帯の占領「南方作戦」で獲得した東南アジア(仏印、マレー、インドネシア等)に駐屯する日本軍部隊も、海上輸送が出来ないから事実上孤立しており、本土決戦には使えない。

満州国を守る関東軍も、開戦初期にはソ連を警戒してソ満(ソ連―満州)国境に訓練を積んだ精強部隊が駐屯していたが、太平洋戦線での戦局悪化によって次々と南方に引き抜かれ、原爆投下直前の段階では小銃にも事欠く有様でまさに「スカスカ」の状況であった。このような状況を鑑みて、本土決戦には中国派遣軍や関東軍の転用はできず、きたるべき決戦に備えて1945年になると大本営は日本本土の軍管区を再編し、米軍が日本本土に上陸して各個の連絡が途絶えても独立して戦えるように指揮系統を変更した。さらに同年6月、「義勇兵役法」が施行され、事実上民間人を強制動員して本土決戦に用いる民兵組織を軍の指揮下に於いた。これによって創設されたのが「国民義勇隊」であるが、その訓練・指揮等には在郷軍人などの軍隊経験者が任に当たるとされたが、実態は軍事的素養が何もない(武器配布もろくにない)市民であって、本土決戦の際には何ら意味をなさないことは明白であった。このような惨憺たる「本土決戦の準備」すらも、連日実施される米軍の空襲や海上からの砲撃によって無力化され、実態は「一撃講和」など夢のまた夢の状況であった。

よって1945年のドイツ降伏以後、日本は表向きには「本土決戦」を叫びつつも、ひそかにソ連を通じた和平交渉を加速させることになる。

・日本降伏の決定打は原爆ではなくソ連参戦

ソ連を通じた連合国との和平交渉は、モスクワの日本大使館における佐藤尚武(なおたけ)駐ソ大使にほぼその全権が託された(ソ連外相モロトフとの交渉)。またこの時点で中立国であったソ連は、東京に駐日大使館を置いており(空襲激化により、大使館機能は箱根方面に疎開するなどしていた)、日本側の和平仲介の希望をソ連駐日大使ヤコフ・マリクに対してもアプローチした。当然、日本敗北必至の段階において、無条件でソ連の好意的仲介態度を引き出すことは難しい。よって日本側は水面下で、ソ連への仲介依頼に対し「プレゼント」を付けた。それは日露戦争以降獲得した満州鉄道の権益の譲渡、同じく日露戦争で獲得した南樺太等における漁業権の譲渡、同じく旅順(現・大連市)の租借権譲渡などを含めたソ連側への懐柔工作である。

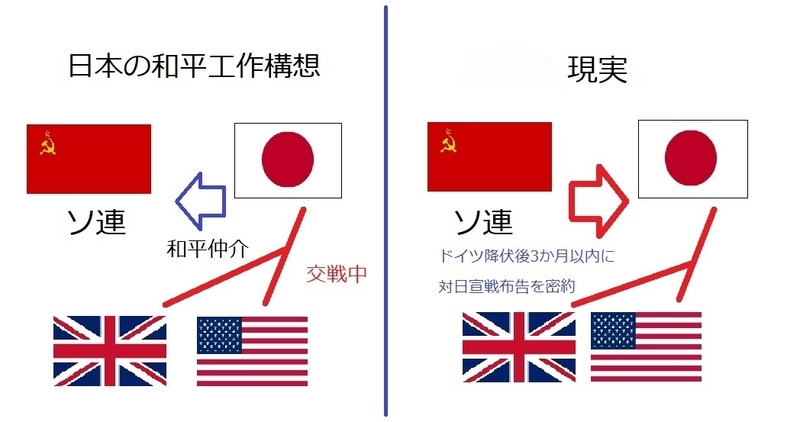

しかし、このような日本側の「藁にもすがるような」ソ連仲介依頼は、まったく無意味であった。なぜならソ連は、ドイツ降伏直前の1945年2月、連合国首脳がドイツ降伏後の国際秩序を話し合うヤルタ会談によって、ソ連は連合国に対し「ドイツ降伏後、三か月以内の対日宣戦布告」を約束していたからである。いわゆる「ヤルタ密約」である。

つまり日本側がいくらソ連を通じた和平交渉を試みようと、いくらソ連に「アメ(しかしソ連からすれば無価値に等しい)」を与えて好意的態度を引き出そうと努力しても、ソ連首相スターリンの考えは「日ソ中立条約の破棄と対日宣戦布告」であり、これは絶対に動かすことなどできなかった。その密約を知らず、ソ連を通じて連合国と仲介が出来る、と楽観的・自己都合的に踏んでいたのはただ大本営と日本政府のみであった。

このような密約の存在など知る由もなく、日本はソ連に対し甘い期待を抱き続けた。日本とソ連の相互不可侵が約束された1941年4月の日ソ中立条約の有効期間は5年間で、条約通りであれば1946年4月25日まで書類上有効であった。ただしこの条約には「延長規定」があり、この条約を延長しない場合は、有効期限の満了する一年前に延長しない旨、相互どちらかが通知すると定められていた。ソ連はこの規定に従い、1946年4月で失効する日ソ中立条約を「延長しない」と日本政府にその1年前の1945年4月に通告した。ふつう、この段階で「ソ連は日本に宣戦布告する可能性が切迫している」と判断するべきだが、日本はこの通告を軽視した。

言わずもがな、ソ連に参戦されると陸軍の唱える「一撃講和論」が崩壊してしまう。つまり北方のソ連が参戦すると、「スカスカ」の状態である関東軍は壊滅し、朝鮮や北支(北京)までソ連軍が侵攻する。こうなれば本土決戦の唯一の根拠であった中国大陸における200万の日本軍が健在である―という根拠が崩壊してしまうからである。

ドイツが降伏し、独ソ戦が終結すると、ソ連軍は一刻も早い対日宣戦布告の為に欧州にあった精強なソ連軍をシベリア鉄道で極東に続々と送った。その状況は、日本軍側のスパイや偵察機からの観測で逐一上層部に報告され、「ソ連対日参戦はもはや時間の問題である」という危機感を現場にもたらしたが、繰り返す通りソ連参戦が実行されると本土決戦も「一撃講和論」も瓦解するので、東京の大本営も日本政府も都合の悪い現実からは目を背けた。こうしてソ連は、ヤルタの密約を忠実に履行すべく、1945年8月8日(日本時間同日深夜)、日本に対し中立条約の破棄と宣戦布告を通知し、ソ満国境に配備されたソ連赤軍が満州、すぐに朝鮮、南樺太に一斉に侵攻を開始した。

ソ連が参戦しない―ことが本土決戦と「一撃講和論」の絶対前提であったが、ソ連の参戦によってもはやこの大本営と日本政府の方針は実行不可能となった。ソ連参戦を受けて1945年8月9日、鈴木貫太郎首相・閣僚等と陸海相、軍令部総長等が合議する最高戦争指導会議が開催され、対ソ戦への対処について熱論が交わされた。『参謀本部所蔵 敗戦の記録』(原書房)によれば、

帝国は「ソ(連)」の参戦に関わらず、依然戦争を継続して大東亜戦争の目的完遂に邁進す

出典:『敗戦の記録』P.356

と、この段階でも威勢の良いことを言っていたが、この会議中に長崎に二発目の原子爆弾が投下されたことが速報で入った。当然の事、この紛糾する1945年8月9日の最高戦争指導会議の3日前、広島に一発目の原子爆弾が投下されている。広島原爆については原爆投下の直後、陸海軍の合同調査隊が現地に入って被害状況を把握しようとしたが猛火によって市中心部に入ることが出来ず、原爆による「相当の被害」を大本営も日本政府も大まかに把握はしていたが、新聞報道では「防空壕に入っていたものは助かった」などの記事が乱舞した。その実態(特に放射線障害)が正確に把握され、広島・長崎の惨劇が全国に伝えられるのは戦後、特にGHQの占領が終わり検閲が解禁され、日本が主権を回復した1952年以降である。

当時の軍部や日本の知識人が広島・長崎の原爆を軍事的にどのように把握していたのかは、筆者の別稿に詳しいが、少なくとも1945年8月9日に召集された最高戦争指導会議は、広島原爆への対応ではなく、ソ連対日宣戦布告がきっかけであることは歴史的事実である。広島・長崎原爆が当時の日本軍や日本政府に衝撃を与えたことは事実だが、あくまで当時の日本はソ連対日宣戦布告を原爆より「日本帝国の崩壊」として捉え、最終的にはこの日の最高戦争指導会議が天皇臨席の御前会議に発展し、ポツダム宣言受諾による敗戦を決定した。事程左様に、「原爆投下によって日本は降伏した」という理屈は、後から見ると日付的にそう見えなくはないが、原爆の放射線障害の恐ろしさに無知だった当時の軍部や日本政府は、本土決戦と「一撃講和論」が根底から覆されるソ連参戦の方に驚愕した。

本土決戦実行の前提条件のほぼすべてをソ連との非交戦(対ソ静謐)に頼り切っていただけに、これが日本終戦の決定的トリガーを引いたとみるのが自然なのである。つまりソ連参戦によって満州、北支、朝鮮、樺太が失陥すれば、原爆投下が無くとも日本は終戦を決定していたと解釈することができる。

・原爆を使用しなかった場合の死者―原爆投下正当化のための数字のマジック

一方、「原爆を使用しなかった場合の死者を考えるとかえって犠牲者が少なくて済んだ」というアメリカによるもう一つの原爆投下正当化事由はどうであろうか。この場合の「犠牲者」というのは、日本人の事ではなくアメリカ軍が日本本土に侵攻した場合の米兵の損耗の事を指すが、戦後になって、「日本本土に米軍が上陸して戦闘を行った場合、アメリカ側に100万とも200万ともされる損害が出た(だから広島・長崎の30万の犠牲者は合理的に考えて少なかったので良かった)」という論が先行したが、これには軍事的根拠がまるでない。

アメリカは、ポツダム宣言を日本が無視した場合、当然のこと日本本土進攻を計画していた。ひとつは1945年11月ごろを目途に、南九州に上陸し航空基地を建設したうえで、日本本土の制空権を完全に奪取するもの。これをオリンピック作戦という。この作戦で日本本土をさらに爆撃した後、一挙に千葉県の九十九里に上陸して東京を占領する案―コロネット作戦が1946年の春ごろに予定されていた。

しかしながら米軍は、自軍の損害をできるだけ低減させるべく、上陸前に徹底した爆撃と艦砲射撃を行うのが慣例である。特に1945年2月から3月にかけて行われた硫黄島の戦いでは、栗林忠道中将率いる日本側守備隊が、巧みな陣地構築と戦略持久方針によって、アメリカ側に想定をはるかに上回る約8000人の戦死者を出した。続く1945年4月から6月までの沖縄戦でも、日本軍守備隊の戦略持久方針でアメリカ側は約12000名の戦死者を出した。これを教訓として、米軍は日本本土攻撃に際してはさらに綿密な事前空襲と艦砲射撃を計画していた。硫黄島へのアメリカ軍侵攻部隊は約10万人。沖縄は上陸正面で20万人、予備を入れると50万人。日本本土進攻に際しては100万とも200万ともされる米英軍等の投入が予定されていたが、如何に日本側の抵抗が激しくとも、米軍側に戦死者が100万人でるとは考えられない。

日本はすでに、日本本土と朝鮮、台湾、大陸そして南方との連絡が遮断される程であって、海上輸送による兵力の転用もできず、包丁やナタを持った市民兵までが軍に編入されたのはすでに述べた通りである。こうした日本の組織の体をなしていない民兵混成軍に対して、硫黄島、沖縄の教訓を経た米軍が100万の犠牲が出ることはあり得ない話で、当時の予測によると日本本土進攻による米軍側犠牲者の推計は沖縄戦以上多くて10万未満、というところが妥当というアメリカ側の見解もあったという。空襲と艦砲射撃と海上封鎖で弱り切った日本軍には、米軍に対して「一撃」すらも与えられることが出来なかったであろうことは火を見るより明らかである。

しかしアメリカが戦後、「原爆を使用しなかった場合の死者を考えるとかえって犠牲者が少なくて済んだ」という理屈を考案したのは、アメリカ側をしても広島・長崎の原爆被害があまりにもすさまじかったので、急遽それを正当化する数字的根拠をこしらえざるを得なかったからに過ぎない。そして実際、1945年8月9日にソ連対日参戦が行われて、このアメリカ軍による日本本土進攻自体が実施される前に日本は本土決戦と「一撃講和論」の前提が崩れて御前会議のもとに昭和天皇が敗戦を決断したのだから、素直に考えれば本土決戦自体が起こりえなかったことになるのである。こうして、「原爆を使用しなかった場合の死者を考えるとかえって犠牲者が少なくて済んだ」というのも単なる詭弁に近いのである。

冒頭に述べた通り、アメリカでは「原爆投下は本当に正しい選択だったのか」という原爆投下懐疑論が盛んになりつつある。原爆投下は必要が無かったという論が広がれば、少なくとも大戦末期におけるアメリカの戦争指導は国策として間違っていた、という必然的な結論に到達する。アメリカの特に進歩派は、第二次大戦後におけるアメリカの覇権的政策(ベトナム戦争への介入や、パナマ侵攻、イラク戦争など)に対して強い懐疑と反対・反省の姿勢を示している。将来、「原爆投下は間違いであった」として、アメリカの公式見解が修正される日が来るかもしれない。そのとき私たち日本人は、アメリカに対してどのように接するのか。そして私たち自身の問題として「なぜズタボロになるまで戦争を続けたのか」という当時の戦争指導者への責任追求・反省という第二の、そして根本的問題にもう一度直面することになろう。(了)