国と地方の役割分担明確化への改革提言~14兆1千億円の行政経費削減を目指して~

今から16年前、「国と地方の膨大な長期債務とプライマリーバランスの赤字、少子高齢社会への対応や格差の是正などによる歳出圧力の顕在化」は明らかな課題でした。これらに対応するため、私が主宰するNPO法人地方自立政策研究所は、地方自治体職員を中心に大学教員、地方議員、シンクタンク研究員などのボランティア49名で構成した「明確化研究会」を発足しました。そして、A県(埼玉県)とB市(草加市)の全事業と全ての国庫補助金等をモデルにして、延べ15ヶ月間(1年3ヶ月)に渡り、役割分担の明確化によって国民に痛みを伴わない地方行政経費削減額を算定し、「地方の自立と国家の再生」のために何をすべきか、緊急の提言を行いました。この結果は東洋経済新報社から出版されています。(『地方自治 自立へのシナリオー国と地方を救う「役割分担明確化」の視点』著・NPO法人地方自立政策研究所役割分担明確化研究会、監修・穂坂邦夫、東洋経済新報社)

しかし、抜本的な改革を嫌う国民性と、権限の明確化をさけ中央集権を維持したい国政の影響もあって、今まで実現することなく放置されています。国家財政が極めて厳しい状況にあるなか、行政需要が増加しているにもかかわらず、「地方の自立」は実現せず、国家による「一律的護送船団方式」で地方の運営が行われているのです。しかも当時の課題は解決されていません。いまからでも遅くはありません。国民に痛みのない大幅な行政経費の削減に挑戦すべきではないでしょうか。

参考

amazon著者ページ

https://amzn.asia/d/jbfxFrV

1.改革の目的と作業の基本

(1)地方分権推進法や三位一体改革など様々な分権改革が行われていますが、いず

れも「現行の行政サービスや役割分担を是認」しているうえ、理念が先行し実

感できる効果を上げていないという現状に一石を投じること

(2)役割分担の明確化を図り、高度成長期に定着した現行制度をリセットし、行政

経費の適正な削減とサービスの充実を図り、成熟社会に対応できる持続可能な

行政体を目指すこと

(3)役割分担の明確化は現場を熟知した実務家を中心に「現在の事務・事業のひと

つひとつを検証」する具体的で実務的な作業とすること

2.明確化作業の概要

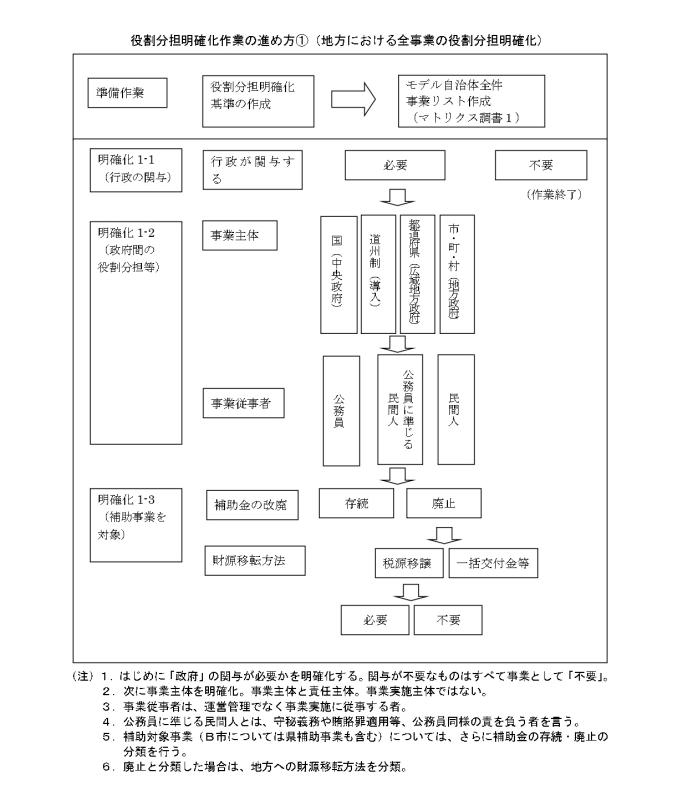

モデルとして選んだA県とB市の全事業と全ての国庫補助金等を対象に下記の項目について検証し、一定の基準を設定して地方行政経費の削減効果額を算定しました。

(1)官と民の役割分担の明確化で、官が税を投じて関与するべきでない「廃止」す

る事業は何か

(2)官の関与が必要なものでも、事業実施は民間が担える「民間開放対象事業」は

何か

(3)市と県の事業の重複などをなくして、合理化できる事業は何か

(4)廃止が必要な地方への国庫補助事業は何か

以上4項目を検証事項に設定し、分類基準をそれぞれ作成して事業の分類(役割分担明確化)を行うとともに、その結果を全国の地方事業に適用した場合の地方行政コストの削減効果額を、一定のルールによって算出しました。

=====

*削減効果算定額ルール

(1)「廃止」対象事業:全額

(2)「民間開放」対象事業:対象事業のうち5割は既に民間開放済みとの調査結果を踏まえ、残り5割分について削減効果を事業費の3割と設定

(3)「事業移管」対象事業:移管による合理化、事業統合等の削減効果を事業費の2割と設定

(4)「国庫補助事業」の廃止:8割を地方へ税財源移譲するものとし、削減効果を補助額の2割と設定

=====

3.国と地方自治体が担うべき事業の分類基準(クリアーテスト基準)

(1)官と民の役割分担の明確化基準

-1公務か公務の領域外かを明確化する基準

(ア)公務として行うことが必要な基準は下記の3点を設定し、それ以外は公務

の領域外とする

a 補完性:経済合理性に乏しく、民間(市場)、地域社会(家庭、コミ

ュニティ等)に任せるだけでは社会利益(公共の福祉)が実現されな

い事務・事業

b 中立性:社会利益(公共の福祉)を実現するため、私的利害を排し、

常に中立的な判断と行動が求められる事務・事業

c 権力性:社会利益(公共の福祉)を実現するため、私権の制限、また

は強制力の発動等、公権力の行使を伴う事務・事業

-2公務の担い手の明確化基準

(ア)行政機関・公務員が担うもの

仕組みづくりや制度運営だけではなく、事業の実施(事務従事、公共サー

ビスの提供等)を行政機関が直接担い、公務員が直接従事すべきもの。

a 事業の実施そのものに権力性が含まれるもの

b 事業の実施そのものに強い中立性、公平性、専門性が同時に求められるもの

c 事業の実施において瑕疵(=誤り)が生じることにより、公共の福祉が著しく阻害され、行政の信頼が損なわれるもの

(イ)民間人が担い手となることが可能な上記以外のもの

(2)国と地方の役割分担の明確化(分類)基準

<基本視点>

地方自治法第1条の2ほか、各条項に定める地方自治の本旨を踏まえ、中央政府(国)と広域地方政府(現行都道府県及び道州)、地方政府(現行市町村)がそれぞれ担うべき本来の役割を、実務的視点を重視しつつ分類、明確化する。

ここで、都道府県を広域地方政府、市町村を地方政府とするのは、それぞれ、憲法原理に基づき、主権者が代表制民主主義による主権行使を通じて地域統治する主体(=政府)であることを前提に置いて役割分担を明確化するためである。

従って、現行自治体の個々の「能力」は考慮しない。現状の「能力」にかかわらず、国民が、みずから居住する地域で住民として納税し、主権を行使する場としての市町村が、本来負うべき役割を前提とする。ただし、現実的に、地方政府の担える役割範囲と地方政府の規模は一定の相関関係にあることを踏まえ、分類結果のばらつきを避けるため、受け皿としてイメージする地方政府の規模は、「人口10万人程度」を想定した。これを下回る規模の地方政府については、広域地方政府による「補完」が行われることを想定。

-1現行市町村の役割

(ア) 一定の区域内において行う住民に身近な事務・事業

(イ) 地域の限定的、選択・裁量的課題(ローカルオプティマム)である事務・ 事業

(ウ) 立法、司法以外の国家作用のうち、地域的な性格を有する事務・事業

-2現行都道府県または道州の役割

(ア) 上記-1(ア)~(ウ)で、地方政府の区域を越える広域的事務・事業

(イ) 地方間の連絡・調整

-3中央政府(国)の役割

(ア) 全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動に関する事務・事

業

(イ) 全国的な規模で行うべき事務・事業

(ウ) 国際社会における国家的課題及び国民的共通課題

(3)国庫補助金の改廃における明確化(分類)基準

国庫補助金、国庫負担金等、国から地方への国庫支出金(以下「国庫補助金等」もしくは単に「国庫補助金」と言う)については、今回の作業で、次の二つの方向から国庫補助金等の改廃分類を行った。

-1 分類1

A県とB市の事業の役割分担明確化作業における国庫補助事業の改廃分類。B市については、県からの補助金も分類対象に含めることとした。

-2 分類2

「地方向け国庫補助金全件」の改廃分類。これは、国庫補助金総覧を手がかりに、地方向けの補助金等の全件リストを作成し、その改廃等の分類を行ったものである。

○上記いずれの作業についても、改廃分類の基準は、次のとおり設定した。

ア 存続

a 国の本来業務、または国が責任を負うべき国家的、国民的共通課題だが、そ

の目的達成のために地方がその事務・事業を行ったほうが社会利益に適うも

の。

b 国家的、国民的共通課題を達成する上で、特定の地方においてその事務・事

業を行うことに特別の理由があり、または国家的、国民的利益に適うもの。

イ 廃止

上記以外のもの。

ウ 廃止の前提

a 引き続き地方が担うべき、もしくは地方の選択に委ねるべき事務・事業に対

する国庫補助金は、廃止と同時に使途自由な財源として地方に移譲する。そ

の際、現行税制下での「税源移譲」が妥当かどうかは論議の余地があり、

「地方交付税」及び「一括交付金」への移譲も視野に入れる。

b 国が地方に行わせている事務・事業に対する国庫補助金で、地方よりも国が

その事務・事業を行うほうが社会利益に適うものは、補助金の廃止と同時に

当該事務・事業を国に移管する。

c 補助金等が、すでに目的が達成されている等の理由により事業として不要と

判断されるものは、補助金等の廃止と同時に、当該事業を「不要=廃止」と

する。

(4)作業の進め方

これらの分類基準に従ってモデル自治体の調査を踏まえ、この結果を一定のルールに基づいて全国規模に勘案して削減効果額(14兆1千億円・地方行政経費分)の結果を算定した。(以下次号)

【この記事は、Yahoo!ニュース エキスパート オーサーが企画・執筆し、編集部のサポートを受けて公開されたものです。文責はオーサーにあります】