現在の「立ち食いそば屋」はどのように発展してきたのか?

「立ち食いそば屋」といえば、最近ではテレビやYouTubeでも人気のネタとなっている。ドランクドラゴンの塚地武雅さんは立ち食いそばの食べ歩きの番組でナイスな食べっぷり・店でのふれ合いを披露している。バナナマンの日村勇紀さんも散歩の番組でよく立ち食いそば屋に立ち寄っている。みんな立ち食いそば屋がお気に入りのようだ。今や「立ち食いそば屋」といえば、駅構内をはじめ繁華街や街道沿いに点在する人気のファストフード店である。

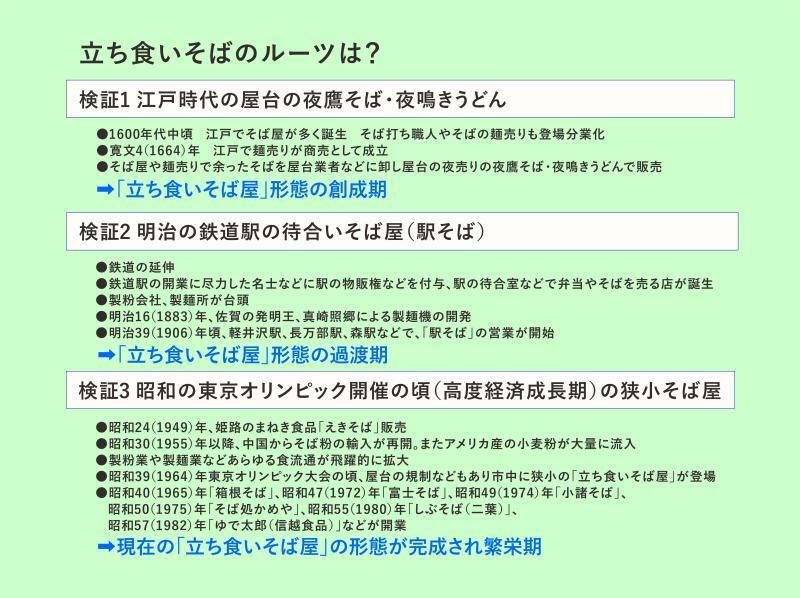

立ち食いそば屋のルーツは?

ところで「立ち食いそば屋」のルーツはいったいいつ頃なのだろうか。昭和27(1952)年、東京都江東区の亀戸駅前で開業した「びっくりそば」(2013年閉店)の店主は営業してすぐに大勢のお客さんに次のように言われたそうである。「そばを立ち食うとは何事だ」

「立ち食いそば屋」は昭和中~末期には大都市を中心に市中に多数存在していたと記憶している。「びっくりそば」店主の話が正しいのなら、昭和27年にはまだ東京には立ち食いそば屋はなかったということになるのだが。そこで、そのルーツの可能性が高いとされる3つの時代・事象からみていくことにしよう。そばが外食産業や食の分業化の原点になっていることが同時に分かり興味深いと思う。

検証1 江戸時代の屋台の夜鷹そば・夜鳴きうどん

関西では時うどん、関東では時そば。これらは馴染みの落語の演目である。この舞台がいわゆる屋台のそばうどん屋である。時うどんは享保11(1726)年の笑話本『軽口初笑』に登場し人気となり、江戸では時そばとして楽しまれた。

そもそもそば屋が誕生したのはいつなのかという疑問がある。現在では寛正6(1465)年、京都市中京区の「本家尾張屋」が最古のそば屋とされているが、当初和菓子屋として始まったとされ、そばは元禄15(1702)年からという。となると寛永元(1624)年、長野県木曽郡木曽町で創業した越前屋が最古参ということになる。江戸ではといえば慶長19(1614)年の慈性日記には東光院(小伝馬町)で「ソハキリ振舞う」との記述がある。つまり、1600年代中頃には、江戸でもそば屋が多く誕生し「そば切り」が食べられるようになっていたと考えられる。

町内にそば屋ができると、それに併せてそば打ち職人やそばの麺売りも登場した。寛文4(1664)年には江戸で麺売りが商売として成立していたという。

当時は冷蔵庫などないので、そば屋や麺売りで余ったそばはその日のうちに売り切る必要がある。そこでそれを、屋台業者などに卸していたと考えられる。その余ったそばを使って茹麺を作り、かけそばうどんを売る商売が誕生した。屋台の夜売りの夜鷹そば・夜鳴きうどんである。1600年代中頃はまだ1日2食の時代であり、空腹の労働者にあっという間に人気となったわけである。

江戸時代当時は棒手振り(ぼてふり)という天秤棒をかついで前後にそば玉とつゆや茹で釜を置いて、簡易に持ち歩く方法が主流だったが、明治以降、大八車やリヤカーなどにのせるようになった。客は椅子に座るか、立って食べていた。明治の文豪、夏目漱石も神田あたりで立ち食いうどんを食べたことを記している。

この江戸時代に始まった屋台そば屋が「立ち食いそば屋」のルーツの1つと考えられている。この屋台形式の店は明治大正時代、昭和初期から戦後まで脈々と続くことになる。現在でも軽トラックを改造してそばを売るキッチンカーとして存続している。

検証2 明治の鉄道駅の待合いそば屋(駅そば)

江戸時代に人気となったそば屋は、明治時代に入り、鉄道発達とともに新たな形態で登場することになる。明治政府は文明開化、富国強兵と国威発揚の一環として鉄道普及に力を注いだ。明治5(1872)年、新橋駅-横浜駅に鉄道が開通して以来、延伸は破竹の勢いとなる。当時の駅長は市町村長と肩を並べるほど偉い存在となっており、鉄道駅の開業に尽力した名士などに駅の物販権などを与えることが多かった。そこで駅の待合室などで弁当やそばを売る店が誕生した。今の「駅そば」当時の「待合いそば」の誕生である。

明治39(1906)年頃、軽井沢駅、長万部駅、森駅などで、ほぼ同時に「駅そば」の営業が開始された。軽井沢では「待合いそば」だけでなく、駅弁として車内へ持ち込んで食べる仕組みもあった。北海道の駅は寒いので駅舎にある長椅子で暖を取りながら食べていたと推測する。もちろん混雑すれば「立ち食いそば屋」状態になっていたことは容易に想像がつく。

明治時代以降、明治16(1883)年、佐賀の発明王、真崎照郷による製麺機の開発などもあり、製粉所・製麺所の台頭によるそば食の産業化が一気に進んだ。この時代はそばうどんの産業大型化への過渡期といってもよいだろう。

検証3 昭和の東京オリンピック開催の頃(高度経済成長期)の狭小立ち食いそば屋

太平洋戦争で「屋台そば屋」や「待合いそば」はすべてなくなったと思ってよい。老舗そば屋や街そば屋でも打つそば粉もつなぎ粉もない状況だった。

昭和24(1949)年、姫路のまねき食品が、こんにゃく粉とそば粉で代用麺をつくり、その後中華麺を作って「えきそば」として販売したことが戦後復興の大きな話題となった。

一方、戦後直後の頃は東京周辺の駅には「立ち食いそば屋」は存在していなかった。

昭和30(1955)年以降、国交のない中国からそば粉の輸入が再開される。これは藪伊豆5代目の野川康昌氏による功績が大きい。またGHQを通して、アメリカ産の小麦粉が大量に流入するようになった。その結果、製粉業や製麺業などあらゆる食流通が飛躍的に拡大し、大量消費時代を迎えることになった。

昭和39(1964)年の東京オリンピック大会に向けて高度成長経済が驀進していく中、衛生上の問題もあり屋台そば屋は激減し、一方で市中に狭小の「立ち食いそば屋」が数多く登場するようになった。

昭和39(1964)年に創業した浅草橋の「ひさご」の店主によると、当時東京オリンピック前に外食コンサルタントが来て「これからは立ち食いそば屋が間違いなく流行する」と発言していたという。

さらに同時に通勤列車網の駅にも「駅そば」が展開され、サラリーマン達の胃袋を支えていくことになった。

そして、ほとんどのチェーン店もこの時代に登場した。昭和40(1965)年「名代箱根そば」、昭和47(1972)年「名代富士そば」、昭和49(1974)年「小諸そば」、昭和50(1975)年「そば処かめや」、昭和55(1980)年「しぶそば(二葉)」、昭和57(1982)年「ゆで太郎(信越食品)」などである。まさに「立ち食いそば屋」の繁栄期といえる。

現在はこうしたチェーン店、小規模経営店、個人経営店、また他外食産業からの参入などがあり、老舗そば屋や街そば屋と切磋琢磨しながら共存して商売を競っている状況である。

結論(まとめ)

■江戸時代の「屋台そば屋」は当時のそばうどんの外食の分業化や産業化が芽生えた時代の創成期の形態であった。

■鉄道により誕生した「待合いそば屋」としての「駅そば屋」は、明治大正の産業大型化の過渡期の形態であった。

■現在の営業形態の「立ち食いそば屋」は、昭和の東京オリンピック開催の頃(高度経済成長期)に数多く誕生した。まさにこの時期が「立ち食いそば屋」の繁栄期ということができる。

「立ち食いそば屋」は「そば食いの登竜門的存在、入門編」とよくいわれてきた。しかし、最近では新メニュー開発の実験場的な要素も増えている。斬新な麺の登場など近未来的な市場を見据えている部分も大きいことが指摘されている。物価高などの厳しい環境に直面しているが、コロナ禍後の今後の業界の発展には大変に興味があるところだ。