いじめ加害者の出席停止ゼロ件 夏休み明け「学校に行かなくていい」を考え直す

夏休み明けに子どもの自死が多発することから、この時期は、無理をしてまで「学校に行かなくていい」といった声かけが広くおこなわれている。その一方で俳優の春名風花さんが、いじめる側こそ「学校には来ないでください」と訴えたところ、その一連のツイートが爆発的に拡散されている。だれが学校に行くことを保障されるべきなのか。いじめ加害/被害の視点から考えたい。

■いじめ被害者の側が学校を休まなければならない!?

春名さんは、私たちが働きかけるべき対象を被害者から加害者へと移す。その主張は、明快だ。ツイートの一部を紹介しよう。

他人の学ぶ権利を邪魔するのならば、学校には来ないでください。いじめなんてせず、真面目に学校に通いたい人達の迷惑になります。そして、いま現在いじめを受けている皆さん。あなたがたには堂々と学校に行く権利があります。

そもそもいじめを受けた側が学校を離れなければならないというのは、たしかに理不尽な話だ。もちろん春名さんも一連のツイートのなかで述べているように、緊急避難的に学校を休むという選択肢は必要である。自死を考えるほどに無理をしてまで学校に通うべき理由はない。この点は、ここ数年の議論で広く理解されるようになってきている。

だがそれ以上に考えるべき点は、なぜいじめの加害者側の出席が抑止されずに、被害者側の欠席が促進されなければならないのかということである[注]。

- 注:夏休み明けの自死は、いじめ被害に限らず、友人関係の難しさや学業成績の不振といった理由も想定されうるものの、本記事では焦点をいじめの加害と被害に絞って、学校に通うことについて考えたい。

■ブラックボックスとしての「出席停止」

春名さんの指摘は、このところ教育界ではすっかり忘れ去られていた「出席停止」の議論を再び呼び起こすものである。つまり、いじめ被害者が学校を休むのではなく、加害者こそが学校を休むべきではないか(出席を停止させられるべきではないか)という問題提起である。

出席停止は、第一に、校内暴力が全盛期であった1980年代の時期、第二に、刑事処分可能年齢が引き下げられた少年法の改正(2001年)に象徴される、「キレる世代」に対する関心が高まった2000年前後の時期に、積極的に議論された。だが今日では、議論は下火になっている。

出席停止は、文部科学省が毎年秋に発表している「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」(以下、問題行動調査)にその件数が記載されている。同調査には、いじめ、不登校、暴力行為、自殺などの件数も示されていて、それらに対する人びとの関心は高いものの、出席停止についてはそもそも報じられることさえない。その意味で、出席停止の現状はブラックボックスのなかにあるといえる。

■出席停止の件数の推移

ここでいう出席停止とは、詳細は後段で述べるとして、生徒間の暴力やいじめ、教師への暴力、器物損壊、授業妨害などに対する、学校側の処方の一つである。インフルエンザ等の感染症予防を目的とした学校保健安全法第19条における出席停止とは異なるものである。

最新の問題行動調査の結果報告では、2017年度において全国で出席停止となった事案は、小学校で1件、中学校で7件である。この数字をみてすぐにわかるように、「学校に来てはならない」と出席停止が命じられるケースは、今日ではほとんどない。なお「学校に行けない」という不登校の件数については、2017年度は小学校で35,032件、中学校ではさらに増えて108,999件にのぼる。

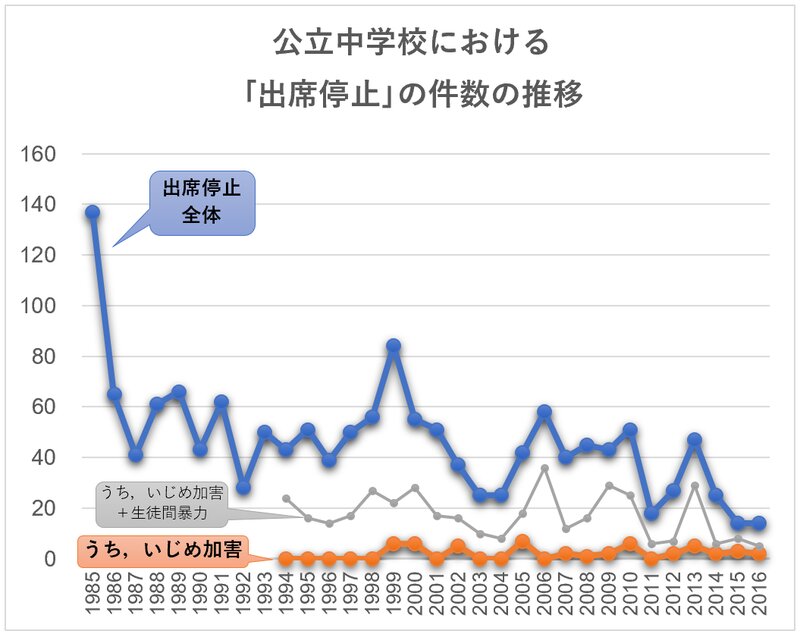

中学校の出席停止については、1985年度からの長期的な件数の推移が公表されている。図からは、(1985年度の極端な数字を無視しても、)出席停止の取り扱いが減少傾向にあることがわかる。1985年度は137件、1986年度は65件であったのが、2015・2016年度に過去最少(当時)の14件にまで減り、2017年度はさらにそれを下回って7件にとどまった。

先述のとおり、1980年代といえば校内暴力が全盛期の時代である。今日に比べて、積極的に出席停止という対応がとられていたと理解できる。一方で今日では、もはや出席停止という方法自体が忘れ去られているといえる。

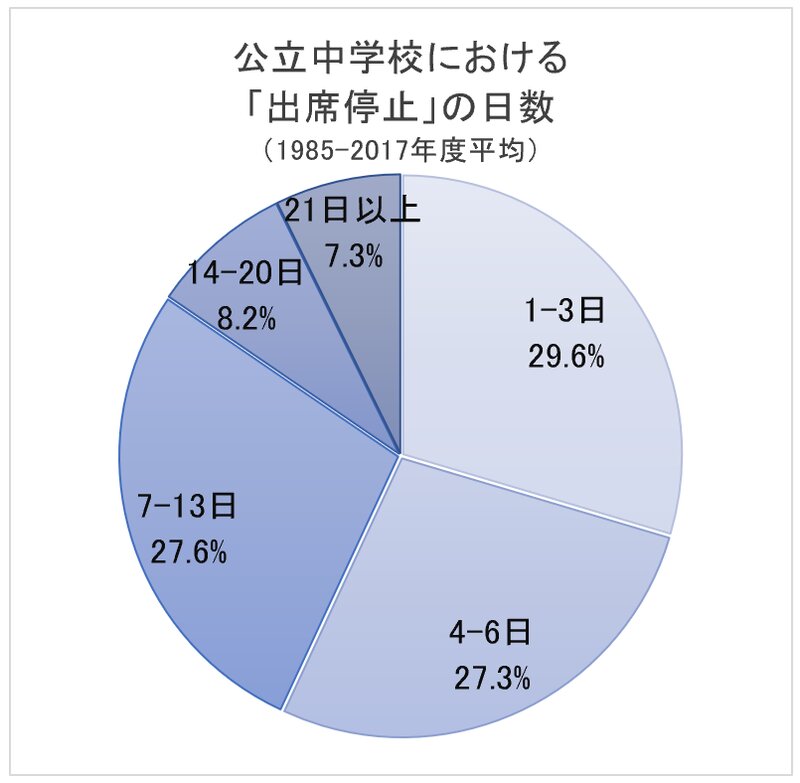

出席停止の具体的な日数としては、1~3日が最多で29.6%を占める。次いで、7~13日が27.6%、4~6日が27.3%と、13日以下が全体の84.5%を占める。長期間にわたる出席停止は、ほとんどない。

■いじめ加害者の出席停止 昨年度0件

問題行動調査からは、出席停止の理由別の件数がわかる。2017年度の公立中学校における出席停止の理由別内訳(複数回答可)をみてみると、対教師暴力が5件、生徒間暴力/器物損壊/授業妨害/その他がそれぞれ1件ずつで、いじめは0件である。

理由別の件数にいじめが加えられたのは1994年度からであり、その件数を、先述した出席停止全体の推移のグラフに付け足した。なお参考までに、生徒間暴力(生徒どうしのケンカなど)も広くいじめに含みうる場合を想定して、いじめ加害と生徒間暴力を合わせた件数も図示した。

過去にさかのぼって、いじめ加害を理由とした出席停止の件数を調べてみても、全国の中学校で、年に数件程度にとどまっていることがわかる。いじめ加害による出席停止は、きわめて少ない件数で推移している。なお、いじめ加害に生徒間暴力の件数を足し合わせた場合でも、例年15件程度と低い水準である。

■いじめ被害者の不登校 昨年度404件

「学校に来てはならない」と、いじめ加害者が出席を停止させられるケースは、日本全国でごくわずかである。それでは、いじめ被害者が「学校に行けない」という状況に追い込まれるケースは、どのくらい起きているのだろうか。

問題行動調査では、不登校の件数にくわえて、不登校の要因とされる事項についても学校に回答が求められている。問題行動調査における不登校の要因(複数回答可)とは、具体的には、いじめ/教職員との関係をめぐる問題/学業の不振/クラブ活動・部活動等への不適応などである。

2017年度調査において学校が不登校の要因を「いじめ」と答えたのは、計404件である。いじめ被害により、学校を頻繁に休むようになったケースが、404件あるということだ。

■いじめ加害による出席停止といじめ被害による不登校の比較

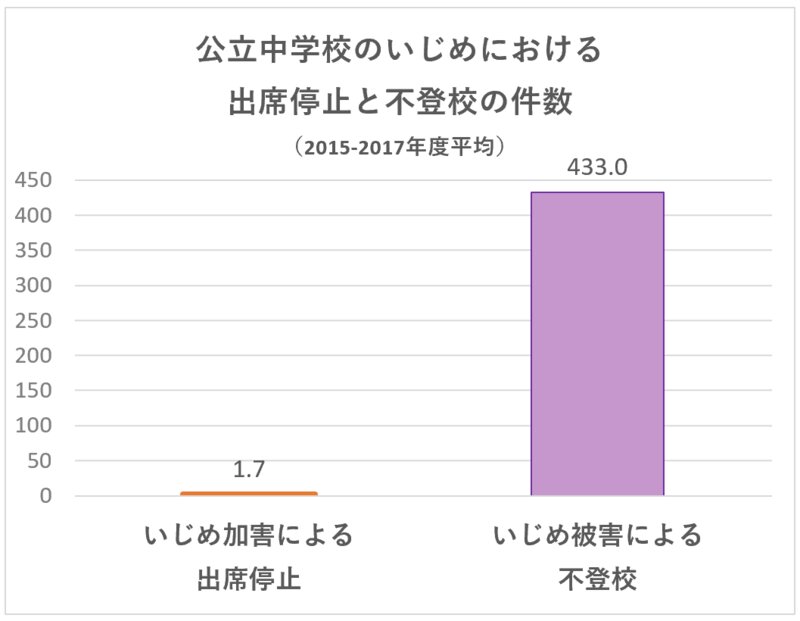

過年度にさかのぼって、いじめ加害による出席停止といじめ被害による不登校の件数を比較してみよう。問題行動調査における不登校の要因に関する回答方法が2015年度から変更されているため、2015年度以降、2017年度までの平均件数で比較した。

図のとおり、いじめ加害による出席停止は、年に1.7件にとどまっている。他方で、いじめ被害による不登校は、年に433.0件起きている。いじめ加害による出席停止の254.7倍の件数である。

件数ではなく日数に着目すると、上記の乖離はさらに大きく見えてくる。

不登校というのは、病気や経済的事情以外の理由で学校を年間30日以上欠席したケースをいう。いじめ被害を受けたことで年間30日以上学校を休んだのが年に433.0件ということである(いじめ被害を受けながらも欠席が年間29日以内におさまった場合には、統計上それが不登校として扱われることはない)。

先述のとおり出席停止の日数は、13日以下が84.5%を占めている(いじめ加害に限定した出席停止の日数までは明らかにされていない)。「学校に来てはならない」という指示は数日間にとどまるとしても、「学校に行けない」という欠席の状態は何日もつづいているということだ。件数だけではなく日数の観点からも、出席停止と不登校の差はとても大きい。

■他の子どもの教育を受ける権利を守るために

ここまで見てきたように、いじめ加害者に対する出席停止の命令は、ほとんど発動されていない。出席停止とはいったい何なのか。なぜ命令は発動されないのか。

出席停止のあり方は、学校教育法の第35条1項に、次のとおり定められている。

第三十五条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

三 施設又は設備を損壊する行為

四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

※第49条によって、中学校にも準用される。

上記の4つの行為のなかで、いじめ加害は「他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為」に該当する。その行為により「他の児童の教育に妨げがある」場合に、市町村教育委員会から保護者に対して出席停止が命じられる。

「他の児童の教育に妨げがある」という文言は、出席停止の性格をよくあらわしている。すなわち、1983年の文部省(当時)通知「公立の小学校及び中学校における出席停止等の措置について」に記されているとおり、「出席停止の制度は、本人に対する懲戒という観点からではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から設けられている」。この姿勢は、2007年の通知「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について」においても踏襲されている。

■出席停止を学校がためらう理由

それにもかかわらず、なぜ学校は出席停止という選択肢をとらないのか。

教育行政学者の菱村幸彦さんは、出席停止への関心が高まっていた2001年に、学校側の懸念を次のように指摘している。

学校がなかなか出席停止に踏み切れないのは、子どもを学校から排除することにためらいがあるからだろう。何かにつけ子どもの人権が強調される今日、一歩間違えば、出席停止で子どもの学ぶ権利を奪ったと非難されかねない懸念もある。

不本意ながらも本人が学校に行きたくなくなった不登校とは異なり、出席停止とは、学校に行きたい生徒を学校側が無理矢理に排除し、その学習する権利を奪うことになる。懲戒の扱いではないものの、学校にとってまたいじめ加害者にとって、きわめて厳しい対応であるといえる。

■出席停止に要する手続き

子どもの学習する権利を侵害しかねないだけに、出席停止を発動する際には、一定の手続きが必要とされる。

先に引用した学校教育法の第35条1項につづいて、第35条2項には「市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない」、第35条4項には「市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする」と定められている。こうした手続きの厳格さが、さらに出席停止発動のハードルをあげている。

時代をさかのぼれば、1980年代の学校は、荒れていた。その意味で、今日において出席停止が発動されなくなったということは理解できる。

だが同じ「いじめ」を基点に考えたときに、いじめ被害を理由とした不登校が多発するいっぽうで、いじめ加害の側が学校に平然と来ているのだとすれば、これは重大な問題であると認めざるを得ない。

■だれの権利が保障されるべきか

出席停止をめぐって教育法学者の坂田仰さんは、「教育を受ける権利が優先的に保障されるべきなのは、加害児童・生徒ではなく、被害を受けている児童・生徒の側であるという点を大前提としなければならない」と述べている(坂田仰、2003、「児童・生徒の問題行動と出席停止措置」『総合教育技術』2003年9月号、132-135.)。

教育を受ける権利を重視するというならば、それはまずもって被害を受けた生徒の権利を保障しなければならない。だが、現実にはまったく逆の状況が起きている。

坂田仰さんの論考は、2003年に発表されたものである。そこには、まるで今日の状況を予期していたかのような文言が書かれている――「今後、出席停止措置の発動件数がどのように変化していくかを予測することは、現時点においては不可能に近い。しかし、学校現場に意識の変化が生まれない限り、これまでと同様の傾向が続くことは容易に推測できる」。

その推測どおりに2003年から15年ほどが過ぎて、出席停止という方法はむしろ忘れ去られてしまった。そしていまや教員の多忙化が加速し、慎重な手続きを要する出席停止の執行を、さらに難しくしている。その意味で「学校に行けない」は、学校を超えた社会全体の課題である。被害を受けた子どもが、さらに不利益を受けるような学校であってはならない。