鷺巣詩郎 日本が世界に誇るマエストロが手がけた、20年間の極上セッション集に感じる音楽の魔力と魅力

鷺巣詩郎が編む、大編成のオーケストラによるゴージャスかつ精緻なアレンジは、聴く者全ての心に感動を響き渡らせる。『エヴァンゲリオン』シリーズの全音楽、映画『シン・ゴジラ』の音楽などを手がけ、人気劇伴作家として圧倒的な存在感を放っているが、あらゆるジャンルの音楽に精通し、ヒットソングを数多く手がけている。そんな鷺巣のここ20年間の軌跡から15曲の珠玉の作品を集めたのが『SHIRO'S SONGBOOK 録音録 The Hidden Wonder of Music』だ。MISIA、平井堅、CHEMISTRY、ゴスペラーズから高橋洋子との新曲などから、2016年紅白歌合戦オープニングテーマまでを収録。「単なるベスト盤やコンピに終わらぬよう、ここはドンと自己主張させていただき「鷺巣が書き、鷺巣が録った」という視点での再構築を試みた」(鷺巣)というように、細部までこだわっている”極上の音楽集”になっている。大編成の音楽と声の魅力から、これからの音楽シーンに必要な事、今注目のシンガーまで、色々な話を聞かせてもらった。

――鷺巣さんというと、どうしても「エヴァンゲリオン」、「シン・ゴジラ」というキーワードが出てきますが、個人的にはMISIAやCHEMISTRY、平井堅等の歌モノに、素晴らしいオーケストラアレンジを施す作・編曲家、そしてアイドルからフュージョンまで手掛ける音楽プロデューサーというイメージが強いです。最初に手掛けられたアーティストはどなたですか?

鷺巣 僕がやっていたバンド、サムシング・スペシャルとT-SQUARE、昔のTHE SQUAREが、同時期に同じところでライヴをやっていて、そういう関係もあって、THE SQUAREにキーボード、アレンジャーとしてサポート参加しました。それで、鷺巣が面白い譜面を書くからという事で、THE SQUAREのデビューアルバム『Lucky Summer Lady』(78年)が、クレジットデビューです。それがきっかけで、仕事がとても増えていきました。

――当時は、誰が弾いているからとか、誰がプロデュースしているからとか、クレジットを見てレコードを買う時代でした。

鷺巣 確かにそうなんです。それが今回のアルバムのテーマでもあります。

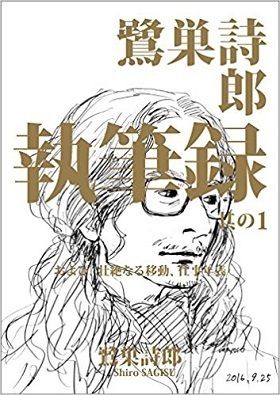

「著書『執筆録』と『録音録』で臨場感を出したかった」

――今回の『SHIRO’S SONG BOOK録音録 The Hidden Wonder of Music』(3月22日発売)は、レコード会社からの企画ですか?それとも鷺巣さんのアイディアですか?

鷺巣 僕の方からオファーしました。今回、僕が雑誌『bmr』で連載していた、『Studio Vibe』というコラムの、1998年から2011年までのものをまとめた『鷺巣詩郎 執筆録 其の1 および、壮絶なる移動、仕事年表』(3月17日発売/DU BOOKS)という本を出版する事になり、そこでは今このミュージシャンの制作をやっていて、というスタジオワークの事を中心に書いていますので、実際その音を聴く事ができるCDがあれば、臨場感が出ると思いました。特に今回収録されているのは皆さん日本を代表するアーティストで、しかもたまたまソニー・ミュージックエンタテインメントのアーティストが多かったので、実現させる事ができました。

――未発表曲も入っていますが、曲の並びが絶妙だと思いました。

鷺巣 そう思ってくれるのは我々の世代ですよ(笑)。配信がメインになりつつあるこの時代は、そういう部分にはこだわらない聴き手が多いみたいです。

「歌はうまい、へたではなく結果主義でいい。聴く人に幸せを与える事ができればいい」

――こだわりたいところですが、今はそういう時代ではないのでしょうか…。このアルバムでは素晴らしいアーティストの歌と、鷺巣さんの素晴らしいアレンジとが化学反応を起こし、極上の音楽になっていますが、鷺巣さんはシンガーのどの部分に一番注目していますか?

鷺巣 何を基準にという事であれば、ひとつは結果主義でいいと思います。例えば我々がなんでセルジオ・メンデス&ブラジル’66のようなブラジル音楽が好きだったかというと、その小洒落たアレンジもいいですが、ラーニー・ホールの声というのが大きかった。彼女の歌はうまいというのとはまた違います。当時はボサノバという大きなムーブメントもあって、その中で、当時はなかった言葉ですが彼女は“ヘタウマ”でした。要するに味があればいいんです。ジェーン・バーキンのような流れもあって、日本でも風吹ジュンや浅田美代子が登場しました。なので結果主義でいいと思っています。要するに売れたからいいという事ではなくて、フォトジェニックだったからとか色々言われているけれど、結果というのはどういう事かというと、枚数でもグラビアの評価でもなくて。結局それによって、同じ時間を過ごせたファンにとっての宝物になればいいじゃないかという事ですよね。それは重要な事で、需要と供給の差異というのはいつも生まれるものです。自分の顔のパーツとして嫌いなところが、それがわりとセールスポイントになったりするんですよね。例えば、元プロ野球の江川卓投手の特徴が、耳が大きいということで、似顔絵もデフォルメして描かれている事が多かったじゃないですか。もちろん本人は嫌かもしれませんが、でもそれがかわいいと思う人もたくさんいるという事ですよね。声というのは、まさしく人間のパーツなんです。音楽であって、音楽でないものという不条理なものなんです。音楽の中で、そういう不条理なものって声しかないんです。それが一番大きな魅力なんですよね。だから自分のアルバムラックに、風吹ジュンとマリア・カラスが並んでいても、全然いい。どちらも聴いた人に幸せを与えてくれているわけですから。

「似た様な立ち位置の曲を並べる事で、それぞれが活きる。そこにこだわった一枚」

――鷺巣さんが手がけたアーティストで、今回も収録されていますがMISIAが登場した時は衝撃的でした。それまでの日本になかった声質、スケールの大きな歌で、鷺巣さんの音でより彼女の声を感動的に伝える事ができたのかなと、今回改めて聴いて感じました。

鷺巣 今回の作品には彼女の「THE GLORY DAY」を収録しましたが、最初に手掛けたのは「Never gonna cry!」という曲ですが、収録していません。これは連載前の制作で、今回は連載期間中に制作した作品というのが、ひとつ柱としてあるので。それから曲順を考える時に、それを入れるのであれば、別の曲と並べたいと思い、やっぱり2曲並べる時には前後に良いパートナーがあった方が、曲は活きます。この曲があるから次の曲が引き立つというか。そういう意味で今回「THE GRORY DAY」に対して、平井堅の「Gaining Through Losing」があるというのはライナーにも、「日本を代表する女性、男性アーティストが同時期に、ゴスペル・コミュニティーのふところに飛び込んで完成させたプロダクションをアルバム表題曲としたのは画期的だ」と書きましたが、似た様な立ち位置の曲を並べる事に意義があります。それからLORENが歌う「Spark of Life 2003/Nocturn」とMISIAの「Nocturn」も、同じ曲を並べています。

――同じ曲ですが当たり前かもしれませんが、歌い手もアレンジも違いますが、こうも違うものなんだとすごく新鮮でした。これを並べる事ができたのも、鷺巣さんならではです。

鷺巣 そうですね。このアルバムを聴いて引き立つのは、やっぱりMISIAの濃密さですよね。密度の濃さというか。特にデビューしたタイミングなので、色々な事に真正面から取り組んでいて、声の濃密さがすごいですよね。もちろん今も濃密ですが、今以上に濃密というか。

――平井堅というシンガーについて、どこが一番魅力的だと感じていますか?

鷺巣 彼の声は唯一無二というか、本当にあれほど個性的な声はないと思います。これもライナーに書きましたが、声のバランスが大きいんです。当時歌謡曲とかニューミュージックの音は、声が、バックの演奏に対してバランス的に何でこんなに声が大きいのっていうくらい大きくて、当時はボーカルが大きいものをファンが求めていたという事です。アイドルの歌も、バランス的には一様に、耳元で歌っているんじゃないかというくらい声が大きくて。そういうバランスの音楽を作る事ができるシンガーは今、平井堅しかいません。

――CHEMISTRYについてはどういう評価ですか?

鷺巣 CHEMISTRYはいわゆる日本で一時期、R&Bというものが矢面に立った時代を代表するアーティストだと思います。どういう事かというと、アメリカでもヨーロッパでも今オーディション番組が人気です。なんだかんだいってアーティストの登竜門になっていますが、元々その手法は日本では『スター誕生!』とかがあったかもしれませんが、今はありません。『X FACTOR OKINAWA JAPAN』をやっていましたが、残念ながら立ち消えになって、やっぱりあのフォーマットは日本に合わないという事だったと思います。でもCHEMISTRYはそういうフォーマットから出てきて、そういう意味では非常に欧米型のアーティストだと思います。視聴者、オーディエンスと、ある種の権威と、その両方から選ばれたアーティストという事で、誤解を恐れずにいうと今日型のインフラの中で生まれた2人なので、あらゆる部分の平均値が高いアーティストというのが僕の評価です。

――葛谷葉子さんも改めて素晴らしいシンガーだと思いました。

鷺巣 本当に素晴らしいボーカリストで、声、歌がエバーグリーンですよね。今回のアルバムの一服の清涼剤に彼女の声がなっていると感じます。やっぱり声は宝です。

「大編成の魅力は多様性。想像を超える音に出会えた時の快感は、裏切られて幸せという感じ」

――この作品には当時の空気みたいなものがパッケージされていると思いますが、全然色褪せていなくて、時代感をあまり感じさせない音です。やはりオーケストレーションの力が大きいのでしょうか?生音の威力なのでしょうか?

鷺巣 おっしゃる通りだと思います。逆にいうと、生音だけしか生き残れないような状況になりつつあると思います。生音を制する者が生き残れる事が、いいことなのか悪いことなのか、これはまた別な問題だと思います。忘れ去られるものにも良さがあると思います。忘れ去られるという事は、色褪せるという事で、消えてなくなるという事ではありません。

――鷺巣さんが作り出す大編成のオーケストラの音が本当に気持ち良く、壮大で感動的ですが、大編成の魅力というのは、昔も今も変わらないものですか?

鷺巣 唯一変わらないものですね。それは何かと言われたら、さっきの話と似てしまうかもしれませんが、多様性です。なんというか、裏切られて幸せ、という感じでしょうか(笑)。そういう多様性で、要するに自分でコントロールしたい、自分で征服したいと思って譜面を書いて、こういう風に弾いて欲しいと演奏者にリクエストして、実際音が鳴ったら、自分が思っていたものとは違うけど、でもそれがすごくよかった時の快感ですよね。大編成は変わらないと言いましたが、ひとつ変わったのはプロトゥールスがある事によって、自分の理想の音をみんなに伝えるよりも、自分で後から調整した方が逆に良かったりする事があるのでは?と思えるようになったという事です。それがいいことなのか、悪いことなのかというよりも、選択肢がひとつ増えたという事なので、それこそ多様性だと思います。

――あのオーケストラの音の気持ちよさというのは、例えようがないというか、そういう音ばかり聴いていると、個人的にはストリングスとか大編成のオーケストラの音が入っていない曲が、ちょっと物足りなく感じたり…。

鷺巣 大編成の音を聴くと、余裕が出るんですよね。ただ、生演奏って歌い手のバックだけで鳴っているもの、というだけではなく、例えばグラミー賞の前夜祭があって、生演奏の中でみんながリラックスしながらお酒を飲んだり、おしゃべりしたりするという、エンターテインメント外交の席には欠かせないものです。そういう場では、お酒、食事よりも大編成の音楽を、ちょっとゴージャスに鳴らしておくと、わりとみんなくつろいで、色々な事を腹を割って話が出来るんです。そういう意味で大編成が醸し出す安堵感というのは、欧米人はわきまえていて、知っている事です。やはり演奏者が匿名だという事の良さだと思います。たくさんの人が演奏していますが、みんなわきまえていて、BGMに徹してくれる、主張が少ないという事なのかもしれませんが、さっきおっしゃったように、無いとまたものすごく淋しいという。日本でもそういう楽しみ方がある事を、もっと伝えていきたいと思っています。

高橋洋子との新曲は、シングルとアルバムでバージョン違いを収録

――今回アルバムの目玉のひとつだと思いますが、高橋洋子さんとの新曲「TENSIONS- he who pays the piper」がありますが、これはこのアルバムのために作りあげたのでしょうか?6分半の壮大なナンバーになっています。

鷺巣 たまたまキングレコードさんと共同でやろうという事になり、それぞれでやりたい事があって、でも高橋さんからは鷺巣さんにお任せしますと言っていただきました。このアルバムに収録しているのは、同発の高橋さんのシングル(「TENSIONS- welcome to the stage」)とは違うバージョンです。高橋さんはスタンダップシンガーで、聴き手は高橋さんの歌を聴きたいので、せめてイントロは6小節で、高橋さんの歌にガンと入った方がいいに決まっていて、でも僕のアルバムに入れる時は、ちょっと歌の前に、松井寛と木村コウ渾身のトラックを聴いて欲しい、という感じです。

「音楽業界には、才能を見抜く才能を持っている人=インプレサリオがもっと必要」

――聴きどころですよね。高橋洋子さんのような素晴らしいボーカリストは稀有な存在ですが、気になる新しい才能には最近出会いましたか?

鷺巣 例えばナタリー・コールの「アンフォゲッタブル」(91年)は、僕は革命的な作品だと思っていて、亡くなった自分の父親が歌った音源と、オーバーダブでデュエットするという、非常にアメリカ的な、エンタメの極致のような切り口なんですよね。我々がそれと似たようなことを、例えば美空ひばりでやることもできますが、でも日本人なら何ができるのかという事を考える方が、よりクリエイティブだと思っていて。今の若い人達だったら、もっと面白い事が考えられるだろうなと思っています。それはやっぱりYouTubeとかを観ていても、MAD(既存の音声・動画・ゲーム画像・アニメーションなどを個人が合成し、再構築したもの)は10年前とは全く違う作り方をしていて、驚かされます。今はユーチューバーやDJが「フォーブス」に載る時代です。いつも言っているように、我々はやはり商業音楽を作っているので、鉱脈を探す義務があります。才能のある人を探すのは大変ですが、才能のある人を、才能があると見抜く才能を探す方がもっと大変なんです。そういう人をインプレサリオと呼んでいますが、この人は才能があるのでは?という事を見抜ける人の事です。

――なるほど、才能を“見抜く人”、プロデューサー的な才能を持った人をもっと見つけなければいけないと。

鷺巣 そうです、見抜く人を見つけるんです。例えばヴィヴィアン・ウエストウッドを見出したマルコム・マクラーレンのような人の事です。彼自身がヒップホップアーティストであり、ニューウェーブやヒップホップシーンの重要な人物でした。そういう人間が日本にもいて欲しいと常々僕は言っていて、あの庵野秀明にとっては、大月俊倫というプロデューサーがインプレサリオなんですよね。お金は出すから自由にやれという。そういう人間がいないと「エヴァンゲリオン」は生まれてこなかったわけです。音楽をもっと魅力的なマーケットにするためには、別の分野からのインプレサリオに音楽業界に参入して欲しいと思います。

――改めて今回のアルバムでは、全然違うタイプで、それもエバーグリーンなボーカリストの歌と、鷺巣さんが丁寧に紡いだ素晴らしい音楽が楽しめる、素晴らしいワークス集になっていると思います。

鷺巣 もうひとつ声の不思議なところは、楽器の場合は、例えばギターは弦が切れたら弾けないし、サックスはリードが割れたら変な音になるけれど、声って割れたり枯れたり、もう出なくなってしゃがれても、それはファンとしては嬉しく聴きますよね。人間の声が枯れるとすごくいいじゃないですか。無理して枯らす人も昔はいました。

――そういう声が欲しいからお酒を飲んで、煙草を吸ってという時代でした。

鷺巣 そうまでして理想の声を手に入れたいんですよね。声は宝です。

――ちなみに今気になっている声の持ち主はいますか?

鷺巣 スペイン出身の女性シンガー、ブイカです。この人はすごいですよ。今一番ライヴを観たいシンガーです。

<Profile>1957年生まれ、東京都出身。 78年、編曲家、鍵盤奏者としてザ・スクエアのデビュー盤に参加。 79年にはリーダー作『EYES』を発表。80年代からは作・編曲家として多方面で活躍。アイドル歌謡曲をはじめ、『笑っていいとも!』の音楽や、中央競馬場の入場ファンファーレなども手がけた。90年代以降はロンドン、パリ、東京の3拠点で活動。オーケストラや合唱など大編成スコアがそのサウンドの代名詞。。また現代を代表する劇伴作家でもあり『ふしぎの海のナディア』や『エヴァンゲリオン』シリーズなど庵野秀明監督との25年間以上ものコンビネーションは、世界中に熱狂的なファンを持つ。『ベルセルク』『進撃の巨人』、2016年の大ヒット作『シン・ゴジラ』の音楽も担当した。