理不尽な校則 なぜ変わらないのか ――コロナ禍の校則緩和から「学校依存社会」を読み解く

2020年、学校教育はコロナ禍にあって、臨時休校や9月入学、校内の感染リスクなどが話題になった。じつはその陰で、少しずつ動いてきたことがある。「校則」の緩和だ。マスクは、白色以外は禁じられていたが、コロナ禍のマスク不足で多様な色が認められるようになった。一方で、マスクが手に入りやすくなった今日、徐々に揺り戻しの動きもみられる。なぜ学校は、厳しい校則を維持しようとするのか。

■コロナ禍で緩和された

マスクがカラフルに

日本では新型コロナウイルスの感染拡大の危機感が高まり始めた2月頃から、マスク不足が伝えられるようになった。そのなかにあって、学校で教師からマスクの色は白のみとの指示を受けたという嘆きが多く聞かれた。

たとえば札幌市では分散登校時に白色以外の色や柄を注意する学校があったといい(北海道新聞 2020年3月25日付)、また佐賀市では「そのマスクってピンクじゃない? 白はないの?」と、生徒が教師から注意を受けたという(共同通信 2020年4月23日付)。コロナ禍でマスクが品薄であったとしても、感染症対策(安全の確保)よりも色指定(見た目に関するルール)が優先された。

ただそれはむしろ一部の学校であり、大多数の学校ではマスクの色柄は自由化された。いまや学校では子供も教師も、じつに多様なマスクを使用するようになった。

教室でコートの着用可

この季節、防寒対策なしには生活できない。だが学校では、コートやマフラーなど防寒具の着用が禁止されていることも少なくない。宮崎県では高校37校中15校でコートやジャンパーなどの着用が禁止されているという(NHK宮崎放送局 2020年4月13日付)。

通学時の着用は認められているけれども、教室内での着用が禁止されている例は全国的にも多い。室内で防寒具を着用していることが「マナー違反」とみなされたり、そもそも制服以外のものを身に着けていることが「不要な装飾」とみなされたりする。

これが、コロナ禍で教室の換気が求められたことにより、状況が変わった。さすがに寒かろうと、教室内での防寒具の着用が認められるようになったのである。

文部科学省の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」(2020.12.3 Ver.5)においても、「室温低下による健康被害の防止」として、「児童生徒等に暖かい服装を心がけるよう指導し、学校内での保温・防寒目的の衣服の着用について柔軟に対応しましょう」と記されており、子供の感覚を重視した提案がなされている。

私服登校がOKに

「制服」(標準服)という、容易には変えがたいルールも、緩和された。

6月に全国で学校が再開された際に、ウイルスが付着する可能性を考慮して、毎日洗濯することが難しい制服ではなく、ジャージや体操服、さらには私服での登校を認めた学校がある。私服登校がつづく岐阜県立加納高校では、「コロナ禍をきっかけに通学服を考えた体験は、生徒にとって大いに刺激となった」として、「当たり前だと思って着ていた制服を、自分で考え選んでいいという発想が新しかった」という生徒の声が報じられている(岐阜新聞 2020年11月24日付)。

また、熱中症対策としても、制服以外の服装を推奨した学校もある。登下校時はもちろんのこと、エアコンが稼働していても教室は暑く、さらには換気により室温が下がりにくくなるため、できるだけ涼しくて過ごしやすい服装がよいとの判断があった。

2020年はコロナ対策や熱中症対策として、子供の安全・安心をベースに、さまざまな校則が緩和された。問題は、この先どうなるかである。

熱中症対策としてのみ、校則を緩和したケースでは、9月が過ぎたころには多くが元に戻った。校則の緩和は、猛暑という一時的な出来事への一時的な対応にすぎない。そして、すっかり定着したと思われていたカラフルなマスクも、私が聞いたところでは、一部の学校で「白色」への揺り戻しが生じている。

■校則は本当に「理不尽」なのか

「人権侵害」を超えた議論

さて、学校はなぜ厳しい校則を復活させようとするのか。そもそもなぜ、厳しい校則を好むのか。

そこに言及するに先だって、校則問題の論じ方について、私なりの方針を示しておきたい。

1) 学校批判のみに終わらない

2) 学校側には理由がある

3) 教師の負担を考える

1) 学校批判のみに終わらない

これは私自身の反省でもある。私は長らく、理不尽な校則を「人権侵害」「管理主義」として、ただただ学校のみを一方的に非難してきた。だが後に詳述するように、「学校依存社会」において、校則は保護者・地域住民を含めた社会全体の問題としてとらえる必要がある。

2) 学校側には理由がある

校則をめぐる議論では、「説明がつかない校則が多い」という主張がしばしば展開される。だが現実には、(仮に瞬時には説明がつかないとしても、)学校からは相応の回答が得られる。どこまで回答内容が妥当であるかはともかくも、学校目線では説明がついているところにこそ、校則問題の難しさがある。校則の見直しには、学校目線からの内在的な理解が不可欠である。

3) 教師の負担を考える

今日の学校教育の課題を考えるにあたっては、教師の負担を抜きに語ってはならない。「校則の見直し」と「教師の負担軽減」の両立をさぐる論理が求められる。教育社会学者の山本宏樹氏(東京電機大学・准教授)が指摘するように、ここ数年の「『ブラック校則』追放運動が一面的な教師批判になるのではなく、教師の『ブラック労働』問題と同時並行的に議論されている点」(「これからの校則の話をしよう」)を前面に押し出しながら、校則を見直していく必要がある。

古くて新しい問題

いま話題になっている校則問題の直接的な発端は、2017年にさかのぼる。

同年10月に、大阪府内の公立高校に通う女子生徒が、生まれつきの茶色い髪を黒く染めるよう学校から強要されたとして、大阪府に対し損害賠償を求める訴えを起こした。この訴えが火付け役となって、理不尽な校則に対する関心が一気に高まった。

厳しい校則というものは、教育界では「過去のこと」と思われてきた。子供たちは数十年前に比べれば、自由な学校生活を享受しているだろう、という印象だ。

校内暴力が吹き荒れた1980年代に、生徒を取り締まるための手段として、厳格な校則が適用された。そして1990年7月に神戸市内の高校で起きた女子生徒の校門圧死事件は、管理教育の象徴としての校則の是非を、世に問うた。

それ以降、校則問題の議論は下火になっていった。ところが現実には、むしろ校則はその厳格さが強化されているようにさえ見える。校則は、古くて新しい問題である。

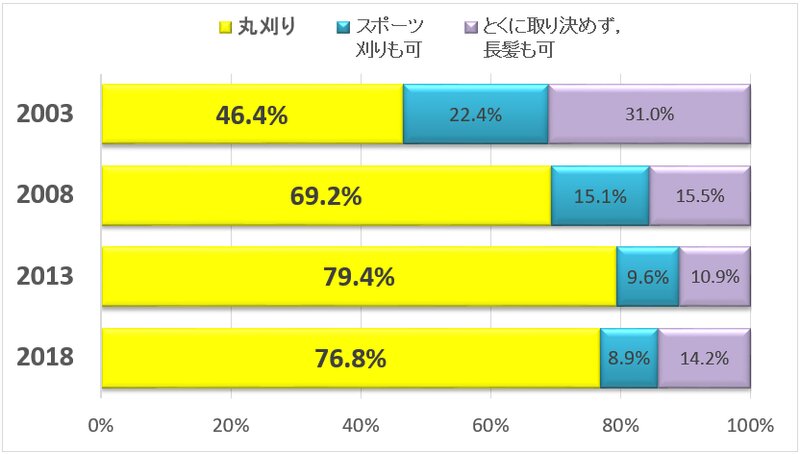

高校野球部で丸刈りの割合が高まる

朝日新聞社が、日本高校野球連盟と共同で実施した調査によると、連盟に加盟している高校のうち髪型を「丸刈り」と決めているのは、2003年が46.4%であったのに対し、2018年には76.8%にまで増加している【図1】(朝日新聞 2018年6月16日付)。丸刈り強要こそ「過去のこと」という印象が強いけれども、むしろ2003年と比べると息を吹き返していることがわかる。

また荻上チキ氏らが2018年に実施したウェブ調査では、「下着の色が決められている」「整髪料を使ってはいけない」など多くの質問項目で、若年世代のほうが経験ありとの回答を示している(『ブラック校則』、東洋館出版社)。

先の黒髪強要訴訟を受けて朝日新聞社がおこなった調査からは、東京都立高校の約6割で、髪の毛が茶色だったり縮れていたりする生徒に対して、それが生まれつきのものであることを示す「地毛証明書」を提出させていることが明らかとなった(朝日新聞 2017年5月1日付)。理不尽な校則は、けっして消滅していない。それどころか、強化あるいは拡張していることが複数の調査からうかがえる。

部屋のほこりを取り除くかのように

1980~1990年代にかけて校則問題の議論をリードした坂本秀夫氏は、校則違反を「部屋のほこり」にたとえて次のように説明している。

規則をきびしくすればするほど違反が目立つ。これはきれいな部屋ほど細かなほこりも目立つのと同じである。自由服ならば多少はでな服装も目立たない。だがセーラー服や黒いツメ襟制服で細かな規定をすればするほどわずかな違反も目立ってくる。この取締りのなかにのめり込んでいけばいくほどアラが見えてくるから生徒不信におちいってしまうのである。

(坂本秀夫『「校則」の研究』三一書房、218頁)

自由なカラフルな服装のなかでは、白かグレーは目立たない。色どころか、何を着用しているのかさえ、ほとんど気にならない。だが細かい規則をひとたび運用し始めると、小さなちがいが目立ってくる。そして規則がある以上は、その小さなことに指導を入れなければならない。

きれいになればなるほど、あるいは統一感が出てくれば出てくるほど、さらに微細な差異が目に付くようになる。こうしてその微細な差異への指導が入ることになる。

■なぜ変わらないのか

説明がつかないものは改めるべき?

校則が厳格化されてきたところだけを切り取るならば、学校は子供の人権を積極的に侵害するようになってきたとも言える。学校はそこまでして、子供を痛めつけたいということなのだろうか。

2020年の7月、東京の都立高校におけるツーブロック禁止が話題となった。都議会議員の池川友一氏が委員会にて、ツーブロック禁止の理由を教育長に問うたところ、教育長は「外見等が原因で事件や事故に遭うケースなどがございますため、生徒を守る趣旨から定めている」と答えた(BuzzFeed News 2020年7月14日付)。

人権を侵害しているのではない。むしろ、生徒を危険から守るためという、教育上の真っ当な目的があったということだ。

髪型も、マスクも、防寒具も、服装も、多様なものを認めてしまえば、「華美」になったり、「マナー」に反したり、「中高生らしさ」が失われてしまったり、さらには、子供が事件や事故に巻き込まれたり、学校の秩序が乱れたり・・・と、たくさんの不安が浮上してくる。それらのリスクから子供を守るために、厳しい校則が適用されている。

なお、「華美」「マナー」「中高生らしさ」という視点と、「事件」「事故」という視点は、風紀(前者)と安全(後者)という意味で、異質なもののように見える。だが事故防止策がとられるとしても「風紀」の維持は大前提である(例:自転車事故の防止にカラフルなヘルメットは許されない)。

学校側の対応をひと言で表現すれば、学校は平穏な日常の「乱れ」を、先手を打って防いでいる。校則をめぐる議論では「説明がつかないものは改めるべき」という意見がしばしば聞かれるが、学校側からすれば、校則には真っ当な存在理由がある。

厳しい校則は、「乱れ」の観点から説明が可能であり、子供の安全・安心を願って定められている。だからこそ、容易には変えられないのだ。

保護者による支持

保護者においても、総じて校則は受け入れられている。

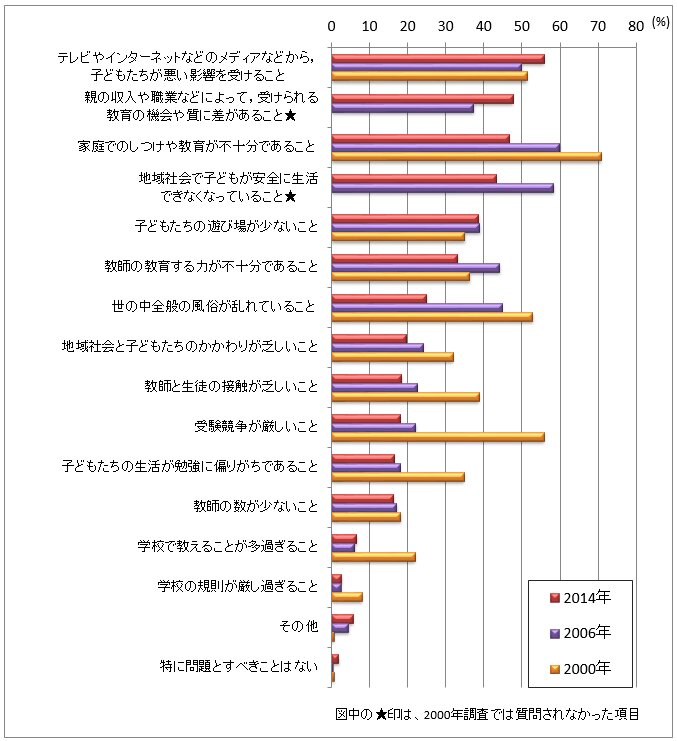

内閣府が実施した保護者対象の全国調査(2014年実施、子どもの保護者2,487名が回答(回収率は93.1%))に、「我が国の子育てや教育の現状について考えたとき、あなたはどのようなことが問題だと思いますか」という質問がある。選択肢として「テレビやインターネットなどのメディアなどから、子どもたちが悪い影響を受けること」「子どもたちの遊び場が少ないこと」「学校の規則が厳し過ぎること」など計16項目(複数選択可)が用意されており、もっとも割合が高かったのは「テレビやインターネットなどのメディアなどから、子どもたちが悪い影響を受けること」(55.8%)であった。

計16項目のうち、「その他」「特に問題とすべきことはない」をのぞいた14項目でみると、「学校の規則が厳し過ぎること」はもっとも割合が低かった(2.7%)。過去の調査(2006年調査、2000年調査)においても、「学校の規則が厳し過ぎること」に対する関心は低く、いずれの年も質問項目のなかで最小値をとった【図2】。

厳しい校則というのはいまに始まったものではなく、2000年から2014年にかけても存在していたはずである。だが、保護者において校則に対する問題意識は、きわめて低い。基本的に校則は支持されていると言える。

生徒による支持

生徒自身も、校則には肯定的である。

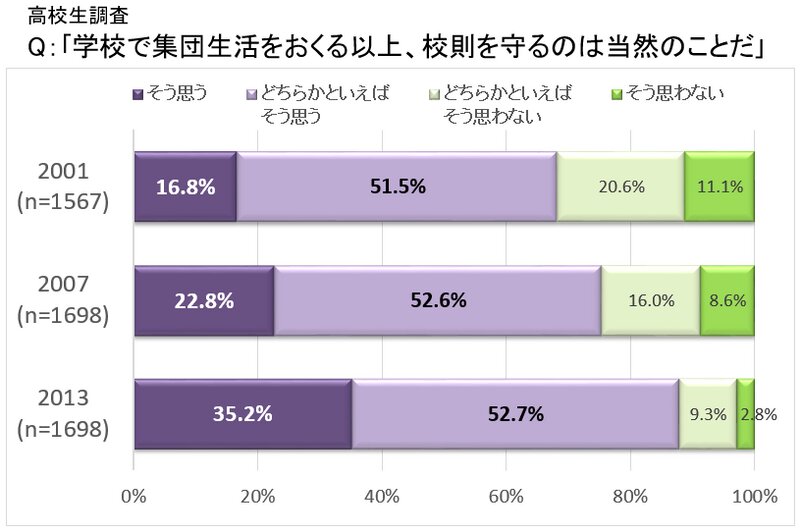

福岡県の高校2年生を対象に、2001年、2007年、2013年と3時点にわたって実施された調査では、「学校で集団生活をおくる以上、校則を守るのは当然のことだ」という質問への回答が、3時点で大きく変化している。

全体(男子・女子)の傾向として、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」という肯定的な傾向が、2013年では87.9%に達している。大多数の生徒が校則を守ることは当然と考えている。しかもそれは2001年の68.3%から、約20%もの大幅な増加である。さらには「どちらかといえばそう思う」はほとんど変化がなく、「そう思う」というより積極的な回答が増えている。【図3】。

以上のように、子供も保護者も、現状の校則を支持している。そして、学校側においても、学校なりに子供の安全・安心を考えて校則が運用されている。

個々別々の校則をとりあげれば、理不尽なものも見つかるけれども、総じて、学校・生徒・保護者の三者ともに、今日の校則に親和的な態度を有している。これが、校則の見直しを難しくしている最大の要因である。

■校則が照らし出す「学校依存社会」

家庭の時間まで拘束する――「4時禁」という行動規制

ちょうど一年前の冬、「4時禁」という校則が注目を集めた。

「4時禁」とは「4時まで外出禁止」の略称で、学校が午前中で終わって子供が帰宅した際に、午後4時までは家から出てはならないというルールである。岐阜県の塾経営者が話題の火付け役となった。

「4時禁」という名称が全国的にどこまで共有されているかはわからないものの、時間指定して帰宅後の行動を規制する校則は、岐阜県以外の地域にも存在する。岐阜県内では、違反すると反省文を提出させられるケースもあったという(NHK 2020年2月10日付)。

学校の門を出てしまえば、子供がどのような行動をとろうと自由である。まして帰宅後ともなれば、そこでの行動を制約する権限は、学校にはない。それにもかかわらず、自宅待機を命じられ、違反すれば反省文を書かされることさえあるとは、理不尽の極みのように思える。

帰宅後の行動規制は、「4時禁」に限られない。家族旅行であっても事前に学校の承認が必要であったり、友人宅での外泊を禁止したり、夏休み期間中のお祭り会場に教師がパトロールと称してやって来たり、コロナ禍の休校期間中に教師が商店街を見回ったりと、保護者の管理下にあるはずの子供の自由時間に、学校が当然であるかのように介入してくる。

越権行為の背景

明らかな越権行為を、なぜ学校がおこなってしまうのか。私が学校関係者に話を聴いていくなかで、私たち第三者には見えない学校の姿が浮かび上がってきた。

学校の授業が早く終わり、生徒は昼には校門を出る。そのまま友だちとフードコートに向かい、昼食をとり長時間にわたっておしゃべりしたり、勉強をしたりする。それを見た店員や地域住民が、学校に苦情の電話をかけてくる。そして、教師がフードコートまで足を運んでお詫びをする。

校門を出た時点で生徒は保護者に返されたはずなのだけれども、謝りに行くのは教師である。そこに保護者の姿はない。こんなことがつづけば、一律に「4時禁」を発動したくもなる。

週末に生徒が、道路のガードレールに落書きをした。それを教師が消しに行く。友人宅での外泊時に友人間のトラブルが起きた。教師がその解決に時間を割く。こんなことがつづけば、一律に生徒の行動を規制したくもなる。

「そんなの、放置すればいい」と思う人もいるかもしれない。でも学校外でのいざこざが、学校のなかに持ち込まれてきては、学校の日常がまわらなくなる。

「学校依存社会」の時代

社会科学の領域に、「学校化社会」という言葉がある。哲学者のイヴァン・イリイチ氏は、学校的な価値が制度に組み込まれた社会(例:学校を卒業すれば一人前とみなされる社会)を「学校化社会」と呼び、そのあり方を批判的に考察した(『脱学校の社会』、東京創元社)。また社会学者の宮台真司氏(東京都立大学・教授)は、偏差値重視の学校的価値が社会の隅々にまで浸透した社会をそう呼んだ(『学校的日常を生きぬけ』、教育史料出版会)。いずれも、学校の価値観が社会で支配的な位置を占めていることに対する危機感から生まれた言葉だ。

「4時禁」をはじめとする学校の越権行為も、よく似た状況である。すなわち、学校こそが子供の行動を取り締まり、それを保護者や地域住民も当然のこととみなしている。こうした、社会の構成員が子供の広範な管理を学校に求めようとする社会を、私は「学校依存社会」と呼びたい。

「学校依存社会」の恐ろしいところは、依存していることがもはや当たり前になっていて、そこに気づけないことである。越権行為による介入を受けている家庭でさえも、そして負担を強いられている教師でさえも、それを自明視している。

学校がその権限を逸脱してまで、子供の生活圏内に介入すべき理由はない。学校は、ときに体罰まで行使しながら、警察や司法、福祉などの業務を引き受け、丸抱えしてきた(丸抱えさせられてきた)。校則はその厳しさを増大させながら、領分を拡大させていった。これでは、今日話題となっている学校の長時間労働はけっして解消しない。

だからと言って、現実に起きてしまったトラブルを放置するわけにはいかない。業務を担ってきた教師の「後任」はだれなのか。どこまで介入すべきなのか。今後、包括的な視野からの検討が必要であるものの、まずもってその前提として「学校依存社会」から校則を読み解いていかなければならない。

「乱れ」と呼ぶか、「多様性」と呼ぶか

ここまで、厳しい校則の現状とそれが維持される背景を示してきた。学校による「人権侵害」のひと言では片付けられない、根深い課題が見えてきたのではないかと思う。

さて、話を冒頭に戻そう。

新型コロナウイルスの感染拡大という甚大な災禍によって、校則が変わらざるをえなくなった。マスクがカラフルになり、教室でコートが着られるようになり、私服の学校生活まで誕生した。

学校は、風紀や秩序の「乱れ」をとても恐れている。コロナ禍で校則がゆるくなり、はたして子供は乱れ、学校は荒れ放題となってしまっただろうか。

私の目には、子供の生活がカラフルにそして多様になっただけのように見える。実際に現場からは、「マスクどころか服装を自由にしても、何も起きなかった」という声も、私の元に届いている。私たちが恐れていた子供の「乱れ」とは、ただの「多様性」だったのではないか。

厳格なルールにより「正しさ」(例:白色のマスク)が定義されるからこそ、同時にその裏返しとして「乱れ」(例:ピンク色のマスク)が定義される。ただの「多様性」だとすれば、「正しさ」も「乱れ」もなく、さまざまな個人が存在しているだけだ。そこには、「正しさ」の管理コストも発生しない。

もちろん、明らかなトラブルが起きたときに、私はそれを「多様性」と呼びたいのではない。トラブルには、教師の「後任」を交えた個別対応が必要であることは言うまでもない。

最後に、それでもあえて、校則は学校が決めているということを付記しておきたい。校則は、変えようと思えば、学校で変えることができる。

頭のてっぺんから足の先まで、学校が、子供の身なりや持ち物を規定する。

子供にもう少しだけ、「選ぶ」機会と「考える」機会があってもよいのではないだろうか。子供をもう少しだけ、「信じる」ことがあってもよいのではないだろうか。

そして、みんなでこの社会の子供を育てていくのだという思いを、共有できないものだろうか。

新型コロナウイルスという甚大な災禍が、大きな岩を動かした。あとはこの岩を、みんなで動かしつづけることだ。元に戻るわけにはいかない。