ツングースカ級の小天体衝突で滅びた? ヨルダン渓谷の3600年前の遺跡で発見、ソドム伝承の由来にも

1908年6月30日、シベリア上空に小天体が飛来し空中で爆発し、一帯の針葉樹林をなぎ倒し70キロメートル離れた農村でも死者が出るなどの被害があった。毎年6月に開催される、小惑星衝突のリスクを考える国際天文イベント「アステロイド・デイ」はこの「ツングースカ爆発」にちなんでいる。

直径50メートル程度の小天体(小惑星または彗星)が爆発したツングースカ爆発は、人の住んでいない地域で発生したため人的被害があったとはいえそこまで大きくなかった。だがこれが都市の上空であればどのようなことが起きるのか、約3600年前の遺跡の発掘から明らかになりつつある。

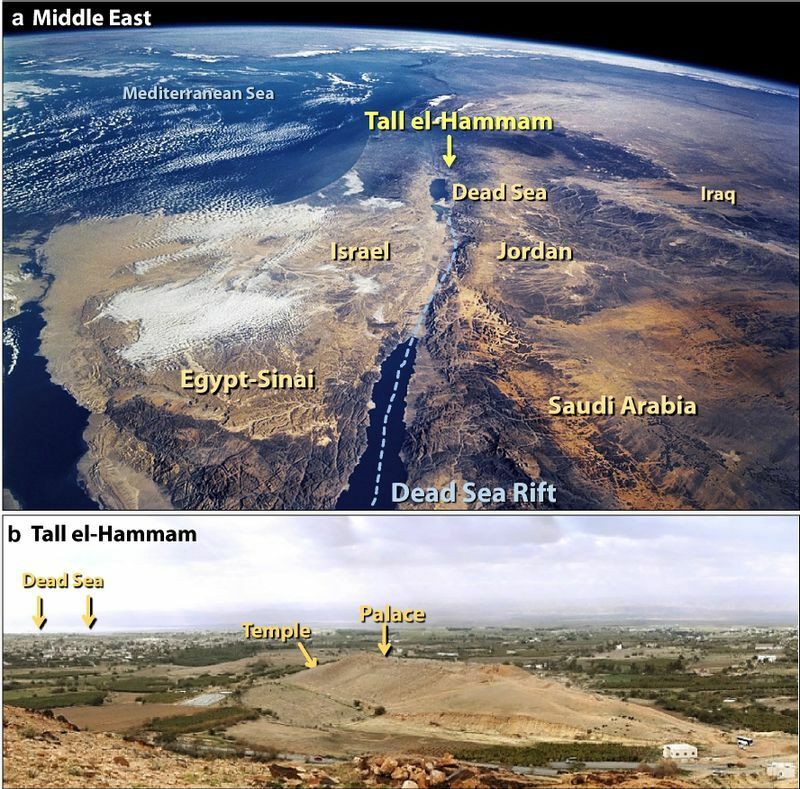

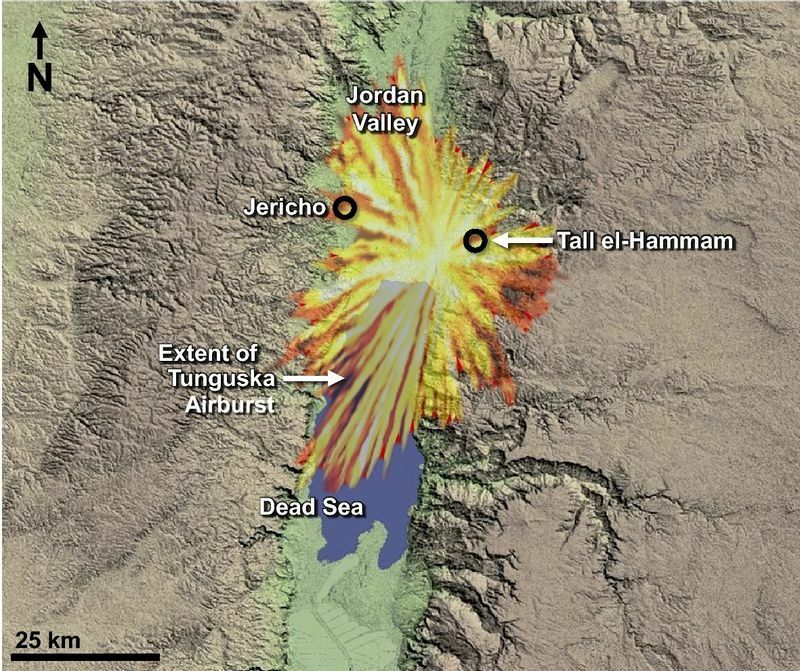

米カリフォルニア州立大学サンタバーバラ校の研究者らは、ヨルダン渓谷南部の都市「トール・エル・ハマム」は、青銅器時代中期に小天体の空中爆発によって滅びたという調査結果を発表した。爆発によって都市が破壊され死者が出ただけでなく、半径25キロメートル圏内で大規模な塩害が発生し、最大600年にわたって周辺の都市と集落が放棄されるきっかけになったという。一連の事象は旧約聖書の『創世記』に登場する天変地異で滅びた都市ソドムの伝承の元になったと示唆されている。

論文「A Tunguska sized airburst destroyed Tall el-Hammam a Middle Bronze Age city in the Jordan Valley near the Dead Sea」は2021年9月20日付けで科学誌『Scientific Reports』に発表された。

空中爆発で破壊された都市

死海の北東になるヨルダン渓谷南部の城壁都市トール・エル・ハマムでは、2005年から発掘調査が行われている。都市は紀元前4700年前から、破壊と放棄のあった紀元前1650年前まで約3000年にわたって反映していた都市国家の中核となった場所だった。ヨルダン渓谷は豊富な湧水を利用することができ、都市を中心に推定5万人の人口があった繁栄した地域だったという。

トール・エル・ハマムは高さ4メートルの高い城壁で囲まれ、4~5階建ての宮殿を持っていたとされている。建物は主に日干しレンガで作られているが、発掘中の遺跡では、建物の残骸の上にレンガが粉砕され北東方向に吹き飛ばされて積もった「ブロー・オーバー」層が残っている。また城門があった場所では、高熱を受けて破砕された痕跡が残っている。論文の趣旨は、都市が受けた壊滅的な破壊がどのようなプロセスで起きたのかを検討するというものだ。

サンプリングサイトは相乗になっており、最も深い層では粉砕されたり溶けた日干しレンガの破片、融けた屋根用粘土、木炭や木材、焼けた布や骨、陶器の破片などが積もっている。一部の場所ではこのすぐ上に吹き飛ばされた薄い細粒のブロー・オーバー層がある。さらに木炭と灰を多く含むダーク層と言われる部分もあり、3つの層を合わせて「破壊層」を形成している。

まず、都市の破壊が戦争によるものという可能性が排除された。紀元前1650年ごろの遺物の層には、鏃や槍、投石といった戦争を示す武器の痕跡が見つかっていない。また戦争では、融けた陶器や日干しレンガといった高熱で破壊された痕跡を残すことも考えにくいという。

さらに、破壊層から「ダイアモノイド」と呼ばれる高温高圧で生成されるカーボンの粒子が見つかった。最大1500度の温度を受けたことを示す融けた日干しレンガや粘土もあり、戦争による破壊とは一致しにくいと見られている。そして大きな証拠と思われるのが、宮殿跡から見つかった衝撃変性石英の存在だ。文字通り、強い衝撃を受けた石英の粒子に平面状の変形ができるもので、隕石が衝突した周辺で見られる。メキシコのユカタン半島で起きた隕石衝突のチクシュルーブ・クレーター周辺でも見つかっているものだ。同様の石英の変性は落雷や原子爆弾でも発生するが、トール・エル・ハマムで見つかった衝撃変性石英は落雷によるものとは形状が異なり、また原子爆弾の可能性は排除できることから、隕石など小天体の衝突を裏付けるものとなった。

論文中には陶器など生活用品の破壊と人骨の痕跡を調査した臨場感あふれる記述がある。トール・エル・ハマムの宮殿の跡からは、南西から北東方向へ吹き飛ばされたように床に散らばった鍋などの陶器の破片が見つかっているという。調理場と見られる場所では、重さ400キログラム近い穀物を挽く石臼が台座から落ちて倒れ、周辺に大麦の粒が散らばった様子が報告されている。ほんの数秒という短い間に高速の破片を伴う衝撃波が南西から襲い、日干しレンガの壁を破壊して吹き飛ばし、表面を削り取って陶器などの破片の上に積もったと考えられている。その後、トール・エル・ハマムは600年近く放棄されて人が居住しなかったため、破壊の痕跡は堆積したまま残ることになった。

宮殿近くの道路からは、死後すぐに日干しレンガの破片に埋まったとみられる人骨が見つかっており、武器で損傷された様子はなかった。高速で飛んできた物体が衝突したと見られる、首が切断された遺体は、城壁のような高所からの落下や竜巻で発生したとは考えにくいとされている。また、ポンペイの火山噴火の際に起きたように、頭をかばうようにしゃがみこんだ姿勢で見つかった子供のように、突然起きた災害を思わせる人骨も発見されている。人工の爆発物がない時代に、都市全体を襲った急激な災害の原因に、ツングースカ爆発のような小天体の空中爆発の可能性は十分にあるといえそうだ。トール・エル・ハマムの当時の人口は最大で8000人と推測されているが、紀元前1650年の災害を生き延びた者はほとんどいなかったようだ。

聖書考古学と小天体の飛来をつなぐのは「塩の柱」

トール・エル・ハマムの破壊がツングースカ級、あるいはそれを超える空中爆発によって起きたものだとしても、この都市が旧約聖書の『創世記』にあるソドムのモデルとなったという説は、どこからきたのだろうか? ソドムは悪徳と退廃のために「火と硫黄の雨」によって滅びたという。火と硫黄は火山の噴火を想起させるものでもあり、空中爆発の高熱と衝撃波に襲われたトール・エル・ハマムの災害と必ずしも一致しないようにも思える。

実は、以前から「トール・エル・ハマムこそソドムだった街」と主張している考古学者がいる。今回のUCSB発表論文の参考文献のトップに挙げられている文献の主著者で、ヨルダンのトール・エル・ハマム発掘プロジェクトの主任考古学者スティーブン・コリンズ氏だ。コリンズ氏はニューメキシコ州の神学校トリニティ・サウスウエスト大学(信仰に基づく教育を行っているため、学位を授与できる正規の大学ではない)に所属する聖書考古学者で、発掘プロジェクトのWebサイトや著書でソドムの実在に関する発表を続けている。

トール・エル・ハマムで起きた災害が小天体の空中爆発とする説は、2005年から始まったトール・エル・ハマム発掘プロジェクトの11期(現在は15期まで進行)で提唱されたものだ。UCB発表論文の著者には発掘プロジェクトの研究者も入っており、今回の論文が聖書考古学の一環であることをうかがわせる。

そして論文の中で、トール・エル・ハマムの災害が空中爆発由来であることとソドムの伝承を結びつける1つの鍵が、塩害の存在だ。ソドムの伝承で塩といえば、信仰心が厚く神に命じられてソドムを脱したロト夫婦とその娘の存在がある。街を去るとき、決して振り返らないようにと命じられていたにもかかわらず、ロトの妻は崩壊するソドムを振り返って見てしまい、その場で塩の柱になった。

論文によれば、トール・エル・ハマムの破壊層は、高い濃度の塩分が特徴的だという。発掘中に新しく露出した場所は、一晩で空気中の湿気で表面が薄く塩をかぶるほどだったといい、小麦や大麦など主要な作物が栽培できないほどの塩害に悩まされていた可能性がある。本来、ヨルダン渓谷周辺は水もあって肥沃な土地だというが、紀元前1650年ごろの大規模な破壊の後にトール・エル・ハマム周辺は放棄され、600年近く繁栄を失った。この塩害の引き金になったのが、空中爆発または隕石の衝突(衝突片やクレーターは現在のところ見つかっていない)ではないか、と論文は議論を投げかけている。死海に近いヨルダン渓谷の地下に塩分の多い堆積層があり、隕石衝突によって農地に塩害が広がったという説だ。

ロトの妻が塩の柱に変じただけでなく、破壊されたソドムの街ではその後、作物を育てることができなくなったという。空中爆発によってまたたく間に起きた街の破壊とその後の塩害による荒廃という一連の事象が合わさり、ソドムの伝承につながったというのがUCSB発表論文の趣旨だ。

隕石が塩害を引き起こしたという説については、まだ立証されていない。とはいえトール・エル・ハマム発掘が進み、特に破壊の痕跡から爆風の方向が絞り込まれてきたことはとても興味深い。方向に関する手がかりから、クレーターや隕石発見につながる可能性があるからだ。ヨルダン渓谷周辺のどこかに、古代のシティキラーとなった隕石が埋もれているかもしれない。