Z世代に人気の映えないSNS「BeReal.」ってなに?

独特な仕様で人気となった「BeReal.」の仕掛けとは

加工した写真は投稿できない、1日に1回しか投稿できない、投稿するまで友達の投稿が見られない――そんな「ないない」づくしのSNSが若者に大ブームを起こしています。リアルを共有するSNS「BeReal.(ビーリアル)」です。

BeRealは、一般的なSNSとは異なり、制限だらけのSNSです。その独特な仕様をご紹介しましょう。

●投稿は基本的に一日1回のみ

BeRealは一日に1回、ランダムに送られてくる通知が来たときに投稿します。早朝の時もあれば、夜の時もあり、いつ通知が来るかは誰にもわかりません。

●通知が来たら、2分以内に撮影

通知が来たら、BeRealのカメラで2分以内に投稿する画像を撮影しなければなりません。撮影すると、インカメラとアウトカメラの両方で写された画像が1枚の画像のように投稿されます。スマホに保存している写真は基本的に投稿できません。また、2分を過ぎても撮影できますが、遅れた時刻が投稿に記されます。一方、2分以内に撮影すると、ボーナスで複数枚の画像を好きな時間に投稿できるようになります。

●投稿するまで友達の投稿は見られない

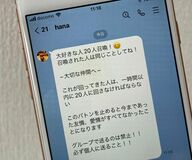

通知が来たら、友達も一斉に投稿します。でも、自分が投稿しなければ、友達の投稿にはボカシがかかって見られません。

「BeReal.」が若者を惹きつけるワケ

若者がBeRealに夢中になる理由は、なんといってもそのゲーム性でしょう。通知が来てから2分以内に撮影するには、移動している時間がないため、今いる場所で撮影しなければなりません。身なりを整える時間もほとんどなく、ありのままの自分と特に映えない場所を投稿することになります。

でも、親しい友人ほど、その投稿が面白いと感じます。「こんな部屋に住んでいるんだ」「部屋着かわいい」「学校、綺麗なんだね」など、普段は知らないプライベートを垣間見られるからです。友人と遊んでいる様子やデート中の写真などでも、記念写真のように盛った写真ではなく、友人の日常そのものが映し出されます。時には、投稿を見て「今そこにいるなら会おうよ!」と、友達と合流することもできます。

シャッターを押す直前の動画も投稿できる「BTS」機能を使うと、よりリアルな様子が投稿できます。アプリのシャッターを押し、スマホを投げて撮影する「投げリアル」はテクニックが必要となるため、成功した動画をTikTokなどにシェアする人も多くいます。

もちろん、盛れない仕様とはいえ、少しでも映えたいと思う人もいます。顔を写したくないときは、顔を手で覆ったり、天井を撮影したりして自撮りを避けます。時刻に関しても、いつも遅れるけれどしっかりと映える場所で撮ることにこだわっている人も。ずっと写真を加工してSNSに投稿していたため、無加工での写真に抵抗を感じるのは無理もないでしょう。

大人気のBeReal、その注意点は

先ほども説明したように、BeRealは事実を隠すことが難しいSNSです。プライバシーに関するものが映り込んでも隠すことができません。2分以内に間に合うようにと慌ててしまうため、自室にある住所記載の封筒や制服なども映ってしまう可能性が高くなります。アルバイト先で撮影すると、バックヤードの情報が流出することになります。

また、「何時にどこにいた」という情報も明らかになります。位置情報をつける機能もありますが、位置情報を設定しなくても背景で判明するかもしれません。悪意を持った人がそこに訪れることもできるわけです。自宅の場所や学校も明らかになる可能性があります。

利用のマナーも問題視されています。授業中に通知が来ると、教室の様子やクラスメートを撮影する人もいて、学校だけでなく生徒からも怒りの声が上がっています。学校以外でも、コンサートや演劇を鑑賞しているときなど、普段スマホを使うことを控えるべき場面では、BeRealも使わない方がいいでしょう。

とはいえ、公式アカウントやイベント機能などの新機能も続々とリリースされ、BeRealには親しい友人と楽しむ以外の可能性が広がっています。若者世代以外にユーザー層が広がるのかも含めて、今後のBeRealに注目です。