台湾の世論調査「アメリカは台湾を中国大陸の武力攻撃から守ってくれるか」――ウクライナ戦争による影響

3月22日、台湾は「中国大陸から武力攻撃を受けた場合、アメリカは台湾を守ってくれるか」等の世論調査を行った。それをウクライナ戦争開始前と比較しており、「日本の自衛隊が台湾を守ってくれるか」も聞いている。

◆台湾で議論になっている「いざとなった時、アメリカが守ってくれるか否か」

台湾では、「もし台湾が中国大陸から武力攻撃を受けた場合、アメリカは台湾を防衛してくれるのだろうか」という疑問が盛んに議論されている。

なぜなら、ウクライナがロシア軍の無残な攻撃を受けているのに、アメリカのバイデン大統領は、「ウクライナはNATOに加盟していないので、米軍を派遣してウクライナを守る義務はない」と発言したり、昨年12月7日のプーチン大統領との会談後に「もしウクライナで紛争が起きても、アメリカ軍の派遣は考えていない」と記者に答えたりなどしたからだ。「ロシアには核があるので、アメリカが参戦したら第三次世界大戦になるから」という趣旨の弁明もしている。

だとすれば、いまアメリカがどんなに台湾に武器を輸出したり、台湾を応援しているようなことを言ってくれていても、結局、台湾もウクライナと同じようにアメリカに見捨てられて、台湾一人で戦わなければならない事態になるのではないかと、不安が増すばかりなのである。

そこで、そういった民意を受けて、台湾の財団法人である台湾民意基金会が3月22日に世論調査を行った。

その結果の中からいくつか選び出して、考察してみよう。

但し、グラフは中国語なので、エクセルデータに戻して日本語に翻訳し、日本人に分かりやすい形に作成し直したものをお示しする。

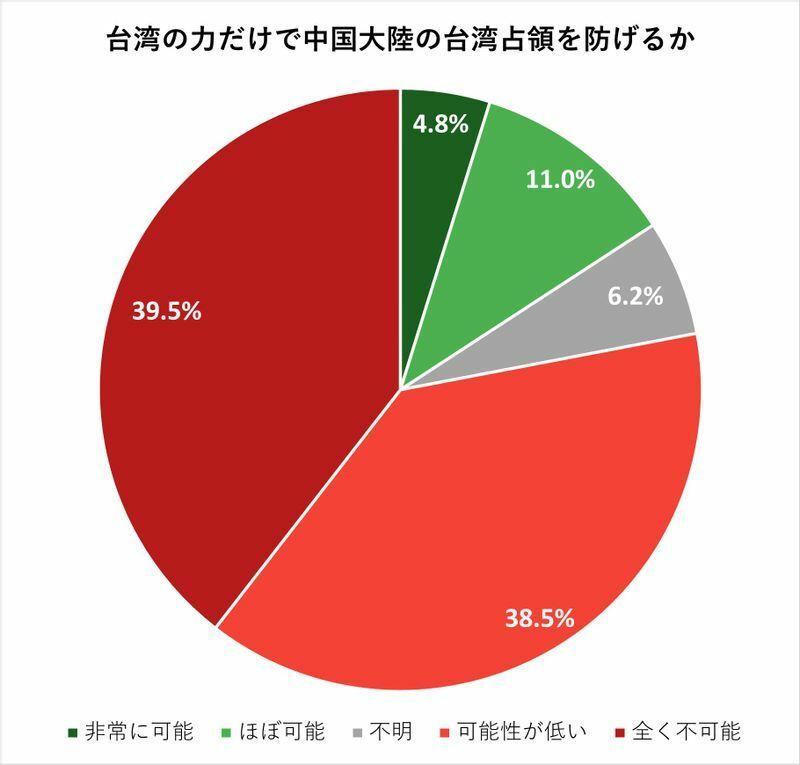

◆台湾の力だけで中国大陸の台湾占領を防げるか

図1にあるように、「非常に可能(絶対に防げる)」と回答したのは、わずか4.8%で、「ほぼ可能(まあ、なんとか防ぐことができるだろう)」11.0%と合わせても、「可能」は15.8%しかいない。

「全く不可能(絶対に防げない)」は39.5%と圧倒的に高く、「可能性が低い(自力では防げないだろう)」38.5%と合わせると78%に達する。どれだけ台湾の人たちが不安におびえているか、これでお分かりだろう。

図1

バイデン大統領は、2009年7月(副大統領時代)から、ウクライナに行き、「もしウクライナがNATOに加盟すれば、アメリカは強くウクライナを支持していく(守っていく)」と大演説をし、ウクライナのNATO加盟派が増えるのを画策してきた。

オバマ政権で副大統領を務めたバイデンは、その間に息子ハンター・バイデンを伴って、6回もウクライナを訪問しては、親欧米派を激励し、親露派を打倒すべく、ありとあらゆる画策を続けてきた(詳細は『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』の第五章)。

台湾の与党民進党(民主進歩党)にとっては、まさに親中派の国民党を打倒すべく、アメリカが民進党を激励してくれているのと同じ構図だ。

だからこそ、4月17日のコラム<「なぜアメリカはウクライナ戦争を愛しているのか」を報道したインドTVにゼレンスキーが出演、台湾も引用>に書いたように、台湾のテレビ局がインドTVの「なぜアメリカはウクライナ戦争を愛しているのか」を必死で引用して熱く議論するのである。

日本のように画一的思考を「社会」が強要し、同調圧力を与えてくる国は少ない。

だから日本では「陰湿ないじめ」が多く、大人の社会になっても、ほぼ反射的に「誰か特定の人を排除する」ことによって、自分の身を守ろうとする「仲間ごっこ」がはびこる「いじめの構図」がいつまでも消えない。

ウクライナ戦争がなぜ起きたか、その真相を見極めて、二度とこのようなことが起きないようにするにはどうすればいいかということを考えることさえ、「非国民」扱いし、「バイデンが誘発した戦争だ」という結論に達すると、反射的に「お前はロシアの味方か」という罵倒をして痛快がる日本人が、まだいる。

頭をしっかり使った「思考」ではなく、ほぼ「脊髄反射」で動くその傾向を生んだのは、日本は「アメリカの核の傘の下で守られているので安泰」という錯覚が大きいかもしれない。あるいは戦後のアメリカCIAによる戦略的メディアコントロールが生み出した産物だろうか。

しかし台湾は違う。

◆台湾は独力で戦うしかないのか?

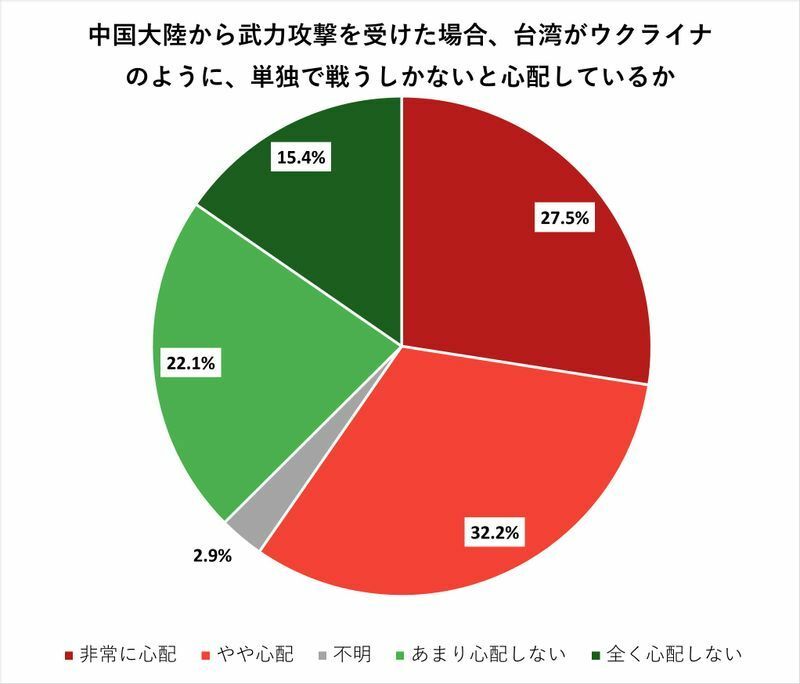

図1に関して述べた不安を察知して、台湾民意基金会は「もし台湾が中国大陸から武力攻撃を受けた場合、台湾がウクライナのように、単独で戦うしかないと、心配しているか否か」という質問を設定している。

質問が長いのだが、「心配しているか否か」という言葉を何としても入れたかったのだろう。その結果を図2に示す。

図2

「非常に心配」が27.5%で、「やや心配」32.2%を入れると、「心配」は59.7%に達する。「全く心配しない」15.4%は、図1の「可能」15.8%とほぼ一致する。

◆アメリカは台湾を防衛してくれると信じるか?

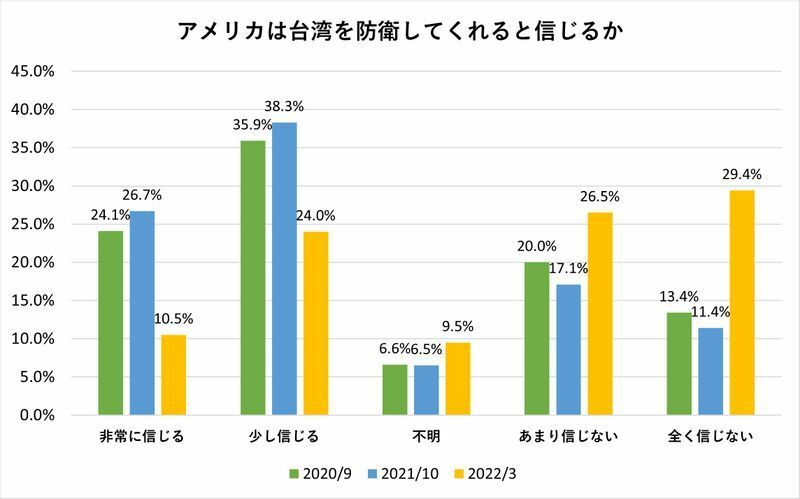

最も深刻なのは、図3に示す「中国大陸から武力攻撃を受けた時に、アメリカは台湾を武力的に守ってくれると信じるか?」という質問に対する回答だ。

その違いを、「2020年9月(トランプ政権時代)」と「2021年10月(ウクライナ戦争が始まる前のバイデン政権)」および「2022年3月(ウクライナ戦争後のバイデン政権)」の時の調査に分けて示してくれているところに、台湾の民の心が映し出されている。

図3

ウクライナ戦争が始まる前のバイデン政権の方が、トランプ政権時代より「信じている」がやや増えている。これは、トランプは「アメリカ・ファースト」で他国への不干渉の傾向にあったが、バイデンになると突如、「他国への干渉」を非常に強く打ち出し始めたことを物語っている。だから台湾国民は、その分だけアメリカに期待し、「きっと、いざとなったらアメリカが守ってくれるに違いない」と思ったのだろう。

ところがウクライナ戦争におけるバイデンの態度を見て、バイデンに対する信頼は一気に地に落ちた。

それは図3の黄色部分(ウクライナ戦争後)の「非常に信じる」と「少し信じる」が急落し、「全く信じない」と「あまり信じない」が急激に跳ね上がっているデータから、歴然としている。

◆日本の自衛隊は台湾を守ってくれるか

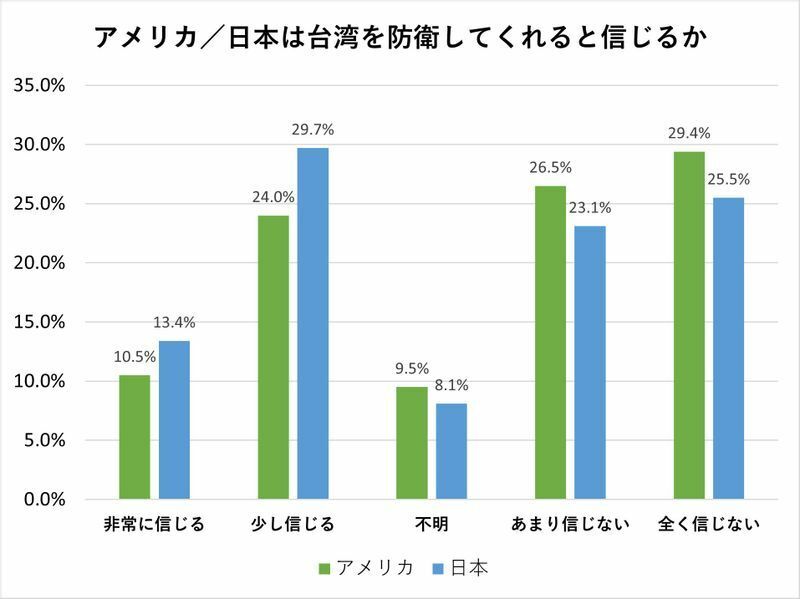

驚いたのは質問事項の中に「台湾が中国大陸から武力攻撃を受けた時に、日本の自衛隊は台湾を守ってくれると信じるか否か」という質問があったことだ。

それをアメリカへの信頼度と比較して、一つのグラフで図4に作成してみた。

図4

このような質問が設定されていること自体、日本人にとっては驚きだろうが、さらに驚くべきことに、なんと日本の自衛隊の方が米軍よりも信頼を得ていて、「いざとなったら、きっと日本の自衛隊が台湾を軍事的に守ってくれるにちがいない」と信じている人が多いのである。

自衛隊が日本国憲法で軍事行動に関して大きな制約を受けていることを知らないのだろう。にもかかわらず「台湾有事は日本有事」という言葉を発する日本の国会議員が多いので、台湾国民はこの言葉を、「いざとなったら自衛隊が武力的に台湾を守ってくれる」という意味だと勘違いしている人が多いということになろう。

台湾に対して勇ましく「台湾有事は日本有事」という言葉を発する国会議員たちは、その言葉が意味する「日本の実態」を説明する義務があるだろう。そうでないと、日本もアメリカ同様に信頼を失墜する。それに「日本が守ってくれる」と信じている台湾国民が可哀想ではないか。

◆肝心の中国は台湾を武力攻撃するのか

中国は台湾が「政府として独立を宣言する」という事態がない限りは武力攻撃をしない。なぜなら武力攻撃は統一後の台湾の統治を困難にさせ、一党支配体制の維持を不安定化させるからだ。

「ウクライナとロシア」の関係と「台湾と中国大陸」の関係は全く違う。

中国は「一つの中国」を唱えて、「台湾を中国・北京政府のもの」と位置付けているので、統一すれば統治しなければならない。反中・反共的な台湾国民を統治するのは至難の業で、それが一党支配体制を揺るがす原因になることは誰の目にも明らかだろう。

第二次世界大戦で日本と戦って勝利したのは「中華民国」なので、国連安保理常任理事国に入っていたのは戦勝国である「中華民国」だった。しかしその「中華民国」を打倒して戦後4年後になって誕生した「中華人民共和国(現在の中国)」を戦勝国扱いし、「中国を代表する唯一の国」と認定し国連に加盟させたのは、アメリカである。時のニクソン大統領が大統領再選のためにキッシンジャーに忍者外交をさせて実現した。

しかし、その中国が強大になり過ぎたので、アメリカを凌駕されては困るとばかりに、今度はその中国を打倒するために台湾を応援している。中国が中国共産党によって統治されている一党独裁政権であることに変わりはないのだから、すべてはアメリカの自己都合で世界情勢を動かしていることになる。

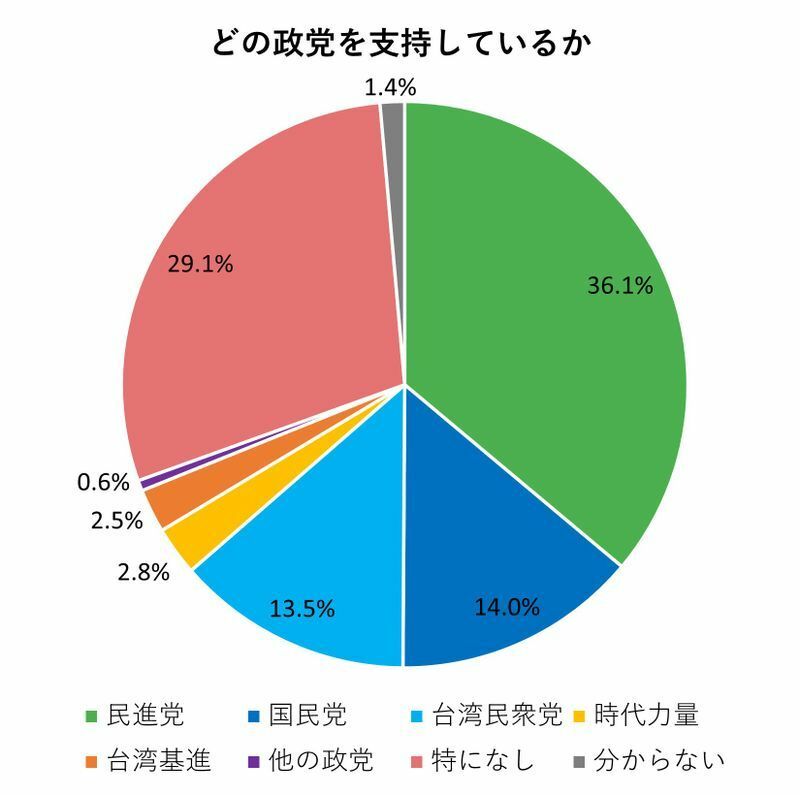

台湾の蔡英文総統がトップにいる民進党の支持率は、親中的な野党・国民党より圧倒的に高い。それを図5に示した。

図5

民進党は独立傾向が強く、アメリカが「声援」を送り、「武器」を売っている。

これはウクライナの場合と同じだ。

しかし、それが続く限り、中国は台湾周辺での軍事演習を強化するだろう。親中的な国民党が勝利するまで軍事演習を繰り返す。「独立を叫んだら、武力攻撃を受けるんだぞ、思い知れ!」というのが、中国のメッセージだ。

実際は武力攻撃で統一すると、その後の統治がうまくいかないので、中国は「経済によって絡め取ろう」としている。その経済戦略に日本はまんまとはまり込んで、中国の狙い通りに動いている(詳細は『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』の第三章)。

台湾における世論調査は、日本にさまざまな問題意識を鋭く突きつけていることに、読者の皆様が注目して下さることを祈念している。