世界に飛躍する日本酒 パリ名門ホテルが舞台の「大七」社長インタビューにみえる未来

今パリで、日本酒がかつてないほど注目されています。

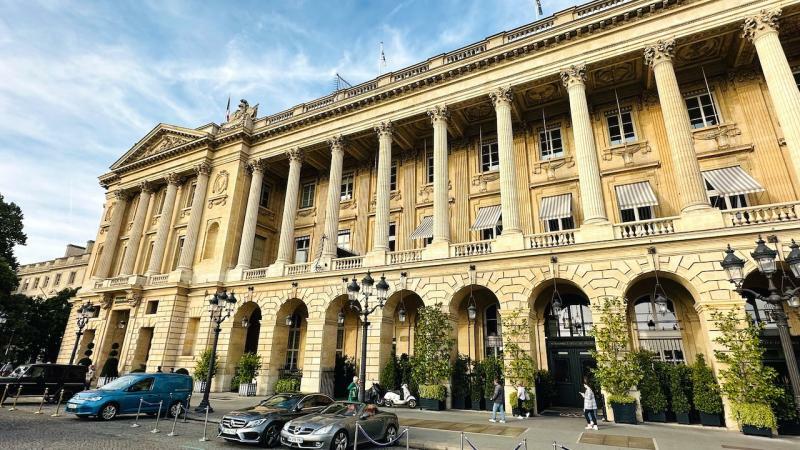

10月1日の「日本酒の日」にちなみ、10月には日本酒にまつわるさまざまなイベントが開かれました。コンコルド広場に位置するパリを代表する名門ホテル「Hotel de Crillon(オテル・ドゥ・クリヨン)」では、1752年からの伝統をもつ福島県二本松市の蔵元「大七酒造」とのコラボレーションが行われました。

10月1日から15日のイベント期間中、ホテルのメインダイニングでは、大七の生酛(きもと)純米酒「純米生酛CLASSIC」と合わせるために創作したフォアグラ料理が提供されたほか、オールデイ・ダイニングでは「生酛梅酒」をベースにしたアフタヌーンティーメニュー、バーでは特製カクテル、さらに生酛純米大吟醸酒「箕輪門(みのわもん)」と生牡蠣を、酒粕を練り込んだバターとパンと一緒にという具合に、「大七」の酒とフランスのガストロノミーとのマリアージュがさまざまな形で展開されました。

筆者は、この機会に来仏していた太田英晴社長にインタビューする機会を得ました。「オテル・ドゥ・クリヨン」のイベントがどのような経緯で開催に至ったのかはもちろんのこと、昨今、国際的に注目を集めている日本酒の過去現在未来が見えるような、とても充実した興味深いお話をたくさんうかがうことができました。長文になりますが、ここで皆さんと共有したいと思います。

フランス一のソムリエが惚れ込んだ日本酒

まず、今回のイベントはどのような経緯で実現したのですか?

「オテル・ドゥ・クリヨン」のシェフソムリエ、グザヴィエ・チュイザさんは、以前「ペニンシュラ・パリ」のソムリエでいらっしゃいました。その当時から、日本酒に興味を持っている将来有望な若手ソムリエさんだということでご紹介をいただき、「ペニンシュラ・パリ」のレストランでも弊社の日本酒が大変好評をいただいていました。「今度、日本酒のイベントをぜひ『大七』さんとやってみたい」という話をしてくれていた矢先に、彼は「オテル・ドゥ・クリヨン」に移られた。その後、フランスナンバーワンソムリエになってメディアにも取り上げられたり、M.O.F.(フランス国家最優秀職人章)にもなり、ご自分の考えを実現できる立場になられたというのが一番大きなポイントだったのかなと思います。

「ペニンシュラ・パリ」もまたパリ屈指の超高級ホテル。ソムリエのグザヴィエ・チュイザさんは2022年度のフランス最優秀ソムリエで、フランスにおける日本酒コンクール「Kura Master」の審査員長でもあります。

31歳、フランスの一流ワイナリーで実感したこと

今回のイベントはチュイザさんが率先して進めてくださったことですが、私自身の海外展開の経緯をお話しすると、ちょっと時代を遡る話になります。

1992年、輸出も何もしてなかった当時、若手ソムリエナンバーワンであった田崎真也さんが32か33歳で、私も31歳の年だったと記憶していますが、田崎さんが日本酒の蔵元をフランスのシャトー(ワイナリー)に案内するという企画を、たしか西武セゾングループでやられたんです。その時に5、6社の蔵元がツアーに参加しました。蔵元の中には、日本ではすでに有名なところもありましたが、海外で無名だという点では一緒でした。30年前ですからね。

ツアーでは、特にワインに詳しいわけでもない私でも名前を知っている「ラトゥール」とか「マルゴー」だとか、そういったところを案内してもらいました。行く先々、相手は雲上の存在だと思って行くわけです。こちらは全く無名な日本人ですから、最初は仰ぎ見るように話を聞いているんですけれども、設備を見せてもらったり、話を聞いていると、「あ、それは日本酒でもやってる」とか、「我々の方がもうちょっと丁寧にやってる」とか思ったりしました。

たしかに、世界市場で揉まれて、高く評価されているそれらの皆さんは、一日の長があることは間違いないんだけれども、醸造という点で、雲泥の差があるわけではないと実感しました。そこで「我々も頑張れば肩を並べることだってできるぞ」みたいな、そんな気持ちを持ったのは良かったんですが、知名度で言えばまさしく雲泥の差。その当時、日本人でちょっとインテリだとフランスワインの名はいくつもあげたりできるけれども、フランス人で日本酒の名前をあげられる人は誰一人いないというような状態でした。

けれども、日本酒は決して海外に知られる価値のない存在ではない。日本酒もちゃんと敬意を払うに値する存在なんだっていうことを実感しました。パリの高級食材店「フォション」などに日本酒が並ぶ日が来ればいいなとか、いろんなことを思いました。でも、自分の生きているうちにどこまで実現できるのか、それは全くわかりませんでした。

外国人取締役を迎え、本格的に海外展開

その後、日本酒のソムリエに相当する利き酒師というのを認定している団体が音頭を取って、1996年に地酒の蔵元が集まって輸出をするという取り組みがありました。当時、海外輸出しているのは「月桂冠」さんとか「大関」さんとか大手メーカーばかりでしたが、日本にはもっと知らせるべきものがある。単独では皆さん難しいだろうから、グループを作ってやりませんかというもので、生酛(きもと)造りの大七さんにはぜひ入ってもらいたいと声をかけてもらいました。私としては、ようやく海外展開する機会が訪れたと思いました。

ただ、案外ね、そのとき一緒に入った仲間には、「これで海外旅行に行く口実ができた」という空気もあって…。まあ、その頃はバブルがはじけたとは言っても、まだまだ景気が良かったですから、そういう気分も強かった。ともあれ、私はそこでどれだけ売り上げを上げるかということよりも、日本酒を海外に知らせたいという気持ちがすごくありました。

その団体で十年ぐらい一緒に行動を共にしましたけれども、やはり「大七」らしさをアピールするには、団体のひとりではなく、独立してやらなくてはならないと思い、そこを離れて単独でいろいろなことを始めました。そして、2008年に縁あって、「大七」に外国人取締役を迎えることになりました。オランダ人です。

オランダのVIPが日本の食品、日本酒市場を視察するという時に、在日オランダ大使館勤務の方がアテンドとして「大七」に一緒に来られました。そこで私が説明して、彼が通訳しているのが、なんだかとてもよく通じていると感じたのです。そこで私は「ああ、こういう方がこの『大七』にいてくれたらなぁ」と、その視察をアレンジした日本人の方に話したら、「ああいう方というよりも、彼本人に言ったらいいじゃないですか」と。「彼は転職したい、公務員は嫌だという話をしていましたよ」と言うのです。

そこで直接、「『大七』に来て、海外の担当してくれませんか」と話をしたら、「自分は日本が好きです。日本にいたいのだけど、公務員の立場だと、あるとき違う国に異動になったりしてしまうと思っていました」と彼は言い、うちに来てくれることになりました。

それがとても力になりました。以前は言葉の壁があって、海外の取引先は日本系の輸入元ばかりでした。けれどもそれ以後は、「この市場でうちのお酒を広めるのに一番良い卸屋さんはどこか?」と、そういう視点で海外の輸入元を選べるようになり、取引する国が広がりました。最初はアメリカが大きなシェアを持っていて、その後次第にフランスをはじめとするヨーロッパの国々でも伸びてきました。そして今、もっとすごい勢いでアジア市場が伸びています。

中国などですか?

中国は日本酒の市場としては伸びているんですが、あいにく、福島県産品は輸入禁止になっているので、中国には入れられないのです。けれども、香港、台湾はもちろん、今まであまり日本酒が入ると思っていなかったイスラム教の国マレーシア、そしてタイとかベトナムなどの国々も日本酒市場になり、しかも高級酒市場になりつつあります。

そうした状況でもやはりフランスで成功しているというのは大事なことです。アメリカ市場でもアジア市場でも、「フランスのこういったお店でこんな風に採用されています」というのは、すごい信用力と価値になるので、今回のイベントもとても大事にしています。

どれくらいの量が輸出されているのですか?

輸出の割合でいうと、「大七」は他の蔵元さんに比べると多い方ではありますが、それでも10%ちょっと超えたぐらいのところです。海外輸出にボリュームを求めるのであれば、もう少し市場に入りやすい商品を展開する道もあります。けれども、特に外国のお客様に対しては、二兎を追ってはいけないと言いますよね。

例えば、「トヨタ」さんのような自動車メーカーは、国内では高級車から小型車まで出していても誰も何とも思いません。けれども、海外の富裕層には、庶民が乗っている車と同じメーカーのは買いたくないみたいな方々がいるから、「レクサス」という全く別のブランドを立ち上げています。スーパーに売っているお酒と高級店に並んでいるお酒を一つの同じブランドで展開しているのは、外国ではあまり良くないと言います。まあ、そんなことも意識としてあったので、ボリュームを追いかけることは最初からしていません。もともと知ってもらう、価値を認めてもらうことが輸出の一番の目的でしたし。

アジア市場に勝機あり

これからさらに日本酒が外国で広まっていく可能性を感じますか?

近くのアジア市場への展開というのが、これから成長できる一番のフロンティアなんじゃないかなと思います。日本国内ではどうしても、高齢化とか人口減少という問題があります。その一方、海外ではまだまだ日本酒がアルコール市場に占めるシェアが小さいですから、伸びる余地はあると思います。ただし、先進国では少しずつ、アルコール離れ的な風潮がありますよね。フランス人が昔ほどワインを飲まなくなったと言われますし。

その分まだシェアが小さいだけに伸びる余地があり、欧米諸国以上に勢いがあるのが近くのアジア市場じゃないかなと思います。しかも以前だったら、大手メーカーの酒はともかく、地酒メーカーはいろんなコストが積み重なっているので値段が高すぎて売りにくい、買いにくい。そんな声も聞かれたのですが、今やアジア市場の中にもたくさんの富裕層がいて、最近はもう全然、高いとかいう声を聞かなくなりました。高級酒の市場として、これから期待が持てるのです。

父、私、そして子供たちの世代へ

ところで、太田さんは東京大学法学部を卒業し、さらに学問を続けたい気持ちを抑えて家業を継ぐ決心をしたと聞きます。日本酒の世界に飛び込んで、30年余りが経ちました。これまでどのような変化がありましたか? そして今後、日本酒の未来はどうなってゆくと思われますか?

私がこの業界に入った時、業界の規模は今よりずっと大きかったわけです。それなりに大きな業界ではあるんだけれど、一番つまらなかったこと、がっかりしたことは、特級、一級、二級というあのカテゴリーしかなかったことです。そして何かしようにもこういう習慣で、ここではこうするものなんだというやり方を教わるだけで、それを踏襲して行くだけ。そういうところに幻滅を感じながら入ってきたところがありました。

けれども、それから間をおかず、どんどん変化が起きてきました。まず級別がなくなり、小泉政権時代には、護送船団方式と言われていたものがなくなった。守ってもあげない代わりに、免許はどんどんあげるから、自分で自分の道を切り開きなさいみたいなふうになってきたわけですね。そのように面白い変化が次々に起こったから、やりがいを感じながら展開してこられたと思います。

日本酒が黙っていても売れるような成長産業だとしたら、そんなにやりがいを感じられるかどうかちょっと分からないところですが、いろんな制約があったり、国内市場がシュリンク(収縮)していたり、知恵を絞って海外を開拓していかなければならないところが面白いところなんでしょうね。

同世代の同業者同士で愚痴をこぼすわけではないですが、こんな話をしたりします。「親の世代は左うちわで、どこでどんなふうに豪遊したみたいな話をよく聞くけれども、我々はそういうことなかったね。ただただ苦労して、一生懸命やってきたね」と。まあ、面白い時期に業界に入って業界の変化を体感してきました。国内市場で言えば、だいたいがもうすでに親の親ぐらいが開拓した市場であったりするわけです。けれども、海外は本当に自分で広げてきた市場だなと実感できます。

この先、私の子供達の世代になると、海外の方々も日本酒をなにかエキセントリックな飲み物としてではなく、ワインなどの醸造酒の中の一つとして日本酒があるというように、同等に扱ってくれるようになるかもしれません。そうなると要求水準が上がってくる。日本酒はこうなんです、みたいな日本酒のやり方だけを押し付けるのではなく、海外市場のマナーに対応しなきゃいけないだろうと思います。欧米だけでなく、アジアが成長してくるという面白さもあるし、私の子供達世代の終り頃には、今度はアフリカ市場が立ち上がってくるということになるのでしょうね。

シャンパーニュに匹敵する上級日本酒

ところで、9月25日、「ユニクロ」のパリの旗艦店「ユニクロ オペラ」のリニューアルオープンイベントでは、盛大に鏡開きが行われました。そして、新装なった売り場には日本酒の銘柄をデザインしたTシャツが…。そこには「大七」のお酒「箕輪門」のTシャツもありました。

お声がけいただいたのはとても嬉しく光栄なことです。日本酒好きの人からじわじわ浸透するだけでは手が届かないところまで、たくさんの若い人、世界中の方に知ってもらう最高のチャンスです。このお酒がさらに飛躍できるチャンスになったと思います。世界の「ユニクロ」ですからね。

今現在、この「箕輪門」」は輸出金額で言うと「大七」の中のベストワンなのです。ちなみに、ベスト5はすべて高級酒ばかりです。

「箕輪門」の価格は720mlで4200円。これが海外での売れ筋ナンバーワン。そして輸出金額のナンバー2はといえば、さらに上のランクの「妙花闌曲(みょうからんぎょく)」(720ml 19,800円)という商品なのだそうです。このお酒は、ネーミングもですが、瓶の形にもただ事ではないような高級感があり、その製法を語るときに、「長期熟成」「アッサンブラージュ」「垂直ブレンド」など、日本酒では聞き慣れない、シャンパーニュのボキャブラリーが登場します。

ところで、「大七酒造」の代名詞とも言える「生酛造り」は、自然酵母によって発酵醸造する江戸時代からの伝統的な製法で長期熟成が可能です。対して、現在の日本酒の9割は近代に開発された人口酵母を用いた「速醸」法によるもの。手間暇のかかる「生酛造り」を受け継いでいる蔵元がいかに少ないかがわかります。しかも、日本酒は新酒を愛でるもので、何年も熟成したものが良いという例はほとんど聞きません。その点、長期熟成の「妙花闌曲」は日本酒の既成概念を打ち破る画期的な商品で、誕生にはまず「生酛造り」ありき。そして、太田社長がヨーロッパで体験したワインテイスティングがきっかけになっているのだそうです。

長期熟成でさらなる高みへ

2000年頃、ドイツ在住のワインジャーナリストの友達が懇意にしている、ドイツで一番評判の高い、エゴン・ミュラーさんの「シャルツホーフベルガー」というワイナリーを一緒に訪ねる機会がありました。ひと瓶を飲み干さないと次を開けないということで、3人で話しながら4本ぐらいは飲みました。当時で30年物の白ワインも開けてくれたのですが、その後でジャーナリストの彼は私にこう言いました。

「白ワインでも30年くらいは持つと豪語する人は結構いるけれども、実際にそれを見せてくれる人はいない。ミュラーさんは本当に自信があるし、飲めばみんなが納得して感心する。彼はそこで貴重なお酒を消費してしまうかもしれないけれども、残った在庫の付加価値がさらにグンと上がる。太田さんも、『生酛造り』は価値があるとか口で言うだけじゃなくて、いつでも人に見せられるようにストックしておいた方が良い」

私の父の頃から、よくできたお酒は全部売って終わりにはせず、後でどんな成長を遂げるのか見るという目的で、40本、50本くらいはとってありました。それをもう少し組織だって、特に長期熟成が期待できる年には500本くらい、暖冬の年は長期熟成にはあまり向かないので200本だけとか、毎年ストックするようにしたのです。そういうストックがあったからアッサンブラージュということが可能だったのです。

高級シャンパーニュなどの場合、収穫した葡萄を醸造した後、すぐには瓶詰めせず、将来のボトリングの際にアッサンブラージュ(ブレンド)するためにとっておく「リザーブワイン」がとても大切な役割をしたり、瓶詰めした後でもさらに熟成させて価値を高めたりということが行われています。長いものになると10年、20年という歳月、蔵で大事にされています。

そうした長期的な視野を持った酒造りというものを、2000年、太田さんは日本酒で始めたのです。

それまでは、「大七」のトップブランドをその年の春の品評会に出して金賞を目指すということをしていました。けれども、品評会はいわば品質のガラスの天井みたいなものです。こういうスタイルに作れば金賞ですよ、みたいな。もちろんそれはレベルが高い小さな的で、当てるのは難しいから、技術を磨く必要があります。大学入試的な意味で、いいトレーニングになるとは思いますが、永遠にそれやっていたら進歩がない。特にそれが市場で評価されるとか、数年後にもっと良くなるとかじゃなくて、その年の5月に金賞が決まるわけですから、早く熟成する、盆栽のようなこぢんまりとまとまったお酒になります。

とはいえ、品評会で金賞を取らないまま離脱してもしょうがないので、当社の場合、生酛造りで、純米大吟醸でその狭い狭い門を通過するということにチャレンジして、それが2回達成できたところで、勝手ながら卒業しますということにしました。その後、うちでは大器晩成型というか、長期熟成型、あるいは長距離ヒッター型と言いますか、出来てすぐその年に評価されるものではなく、もっと遠くまで飛ばす、その代わりもっと高いところまで到達するような、そういう酒造りにフォーカスして行くことにしました。

人の一生が凝縮された美酒

2000年から作り始め、何年かやってきて、「妙花闌曲」は人間の人生みたいな一生をたどると思いました。若い時には香りがすごく華やかだけれども、味のほうはまだバラついている。それが3、4年経つと、香りにはまだ華やかさが十分残っていて、味がちょうど丸くなってくる。それを発売のタイミングにしていたわけです。

けれども、ずっとそれを作り続けていたら、これが終わりではないなと感じるようになりました。そこでさらに5、6年経って、もっと丸くなった時、香りは最初の華やかさから少し落ち着いてきているけれども、まだまだなかなか味わい深く、丸さがましてくる。これがまた15年20年経ってみると、またさらに穏やかな、なにか澄み切った良さが出てくるというのでしょうか。人間の若い頃、ちょうど脂の乗った時期、また、少し枯れたけれども非常に英知が増してきた晩年というように、お酒もそうした一生をたどるのだと。

これらを一つにまとめられたら、それが私の理想の酒だと思いました。そうして作ったのが2007年。うちのブレンダーにいくつかのブレンドを作ってもらい、テイスティングをして、「これとこれの間だけど、少しこっちに近く」とか、そんなふうなイメージを伝えながら完成したのが「妙花闌曲グランド・キュヴェ」だったのです。

ちょうどタイミングよく日本でG8洞爺湖サミットがあって、首脳婦人晩餐会乾杯酒に採用していただくことになり、いい出発になりました。

ちなみに、速醸で作られた純米酒は熟成が難しく、10年もすると褐色になってしまうそうですが、「大七」の生酛造りの酒では全く色がつかないのだとか。このような素材があってこそ成立する、人間の一生のそれぞれの時代の良さを全て盛り込んだようなお酒。果たして、いったいどんな味がするのか興味津々です。

さて、秋の訪れとともに「大七」でも酒造りが始まったそうです。しかも、今季はなんと、フランス人の蔵人が加わったのだとか。これまで日本で10年間、5つの酒造で働いてきて、帰国前に念願だった生酛造りの「大七」で働いてみたいというフランス人が、福島県二本松の蔵で今季の酒造りに加わっているのだそうです。

太田さんからのこの便りに接した時、筆者はあらためて、日本には私たち日本人が想像する以上の魅力と可能性があると感じましたが、皆さんはどう思われるでしょうか?