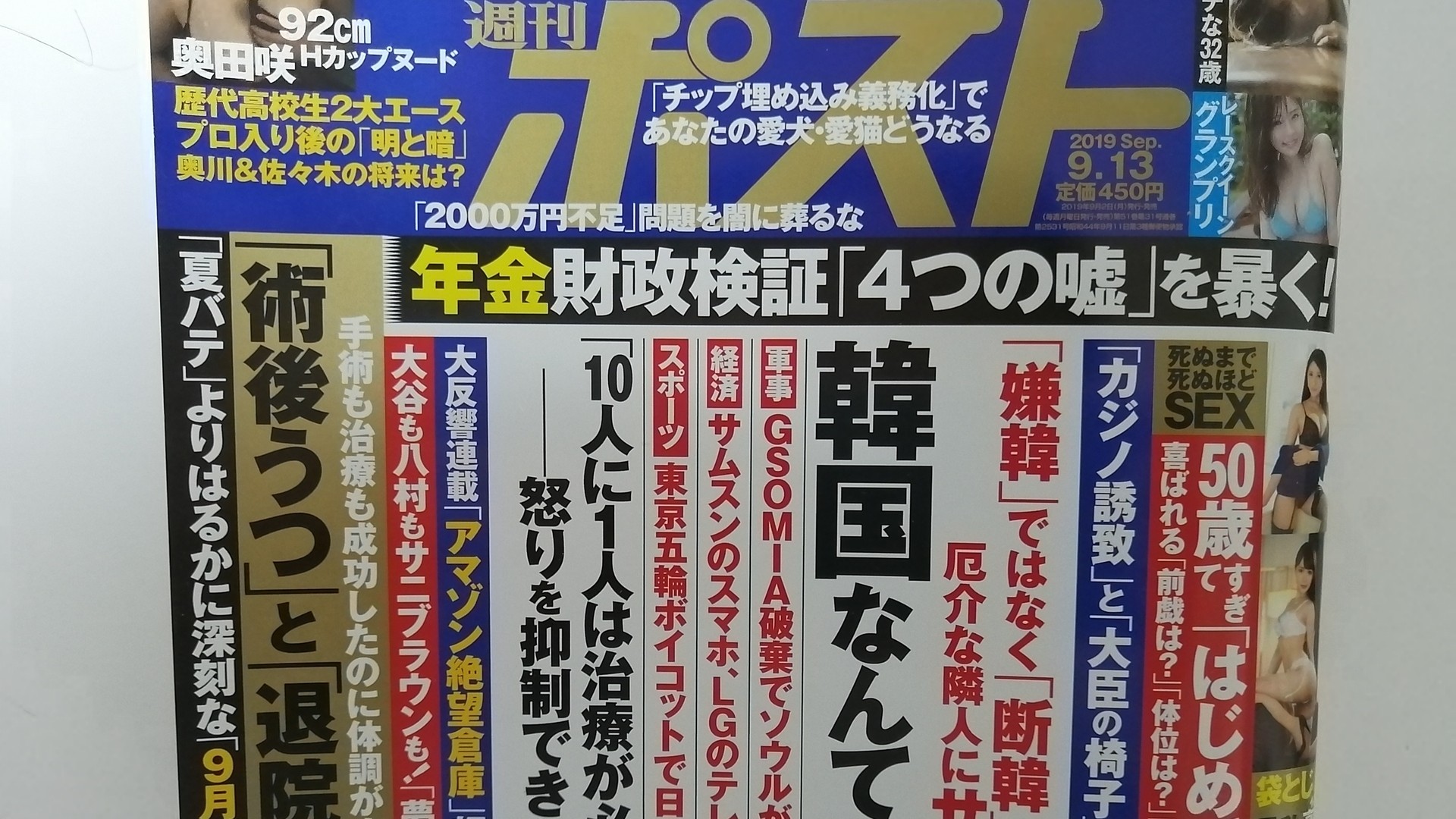

その軽さと分かりやすさを憂う~『週刊ポスト』の”嫌韓”記事をめぐって

『週刊ポスト』の韓国特集は、本当にひどかった、と思う。とりわけ「『10人に1人は治療が必要』――怒りを抑制できない『韓国という病理』」は、見出しから差別的で、醜悪だった。

同誌は、かつては多くの読者を持ち、売り上げナンバー1を誇る週刊誌の雄であった。私もここで連載企画を担当したこともある。もちろん極右言論で知られる媒体でもなかった。そうした雑誌までが、部数凋落の中、一部でも売り上げたいと、嫌韓世論に媚びて、こんなになってしまったのか……と愕然とした。まさに「貧すれば鈍する」とはこのことだろう。

迅速な対応から伝わる「軽さ」

批判を受けて、同誌は発売のその日に「誤解を広めかねず、配慮に欠けておりました。お詫びするとともに、他のご意見と合わせ、真摯に受け止めて参ります」とするコメントを発表した。何を謝っているのかよく分からない「お詫び」だが、反発の大きさに慌てて出したものだろう。

この”迅速”さから伝わってくるのは、悲しいほどの「軽さ」だ。綿密な取材の末に確信を持って記事を出したのであれば、こういう展開にはならないだろう。また、同誌が筋金入りの「ヘイト雑誌」に移行しようという「覚悟」があるなら、断固突っ張るだろう。

結局、同誌編集部にはいずれもなく、単に今の嫌韓の風潮に乗っかって、「軽い気持ちでやってしまいました」というものだったのだろう。だから「謝罪」も、吹けば飛びそうなほど軽い。

軽い気持ちで差別やヘイトが飛び交う日本にしたくない

最近テレビ番組で、コメンテーターが「路上で、日本人女性観光客を男が襲うなんてのは、世界で韓国しかありませんよ」などという発言をしたり、別のコメンテーターを罵倒したりするのも、今の風潮に乗っかり、刺激的な発言で人々の歓心を得たいという”軽い気持ち”からではないか。

こんな風に、深い考察もされず、格段の覚悟もないまま、差別やヘイトにつながる物言いが軽々と発信される今の状況を、私は深く憂う。この風潮は、子どもたちを含めた、日本の人々のコミュニケーションにも影響を与えるだろう。気軽に、差別的な表現が飛び交う国に、日本が堕して欲しくない、と思う。

表現は、時に人を死に追いやることもある。逆に、死の淵にいる者に生きる勇気を与えることもできる。雑誌や書籍、ネットを含めて、編集の仕事をしている方たち、そしてテレビやラジオで様々な表現を送り出している人たちは、言葉を扱う自分たちの仕事の意味を考えて欲しい、と思う。特に『週刊ポスト』の編集部には猛省を促したい。こんな雑誌ではなかったはずだ。

「書かない」という抗議

同誌への批判の中には、同誌の連載執筆の休止を発表する作家もいたし、内田樹・神戸女学院大名誉教授のように「今後小学館の仕事はしない」と絶縁宣言する執筆者もいた。私は、そういう抗議の仕方はあると思うし、その意思は尊重したい。影響力のある書き手のこうした決断は、出版社や言論界に考えるきっかけを与える効果もあると期待する。

過去にも、たとえば東電福島第一原発の事故の直後、週刊誌『AERA』が、放射能への人々の不安を過度に煽る、刺激的な写真とコピーを表紙に掲載したことに抗議するとして、劇作家の野田秀樹さんが、連載を降板したことがあった。

ちょっと嫌な感じ

ただ、『週刊ポスト』に執筆することが今回の同誌の方針に賛同、あるいは協力することであるような言い方が出て来たのには、ちょっと嫌な感じがした。

それは、内田教授のこんなツイートだった。

え?!と思った。

「連帯責任」という言葉が浮かんだ。このような雑誌に寄稿すべきではない、というメッセージのようにも読める。

しかし、『ポスト』誌に、韓国問題とまったく関係のない原稿を寄せている執筆者が、連帯責任を問われ、今号の編集方針を認めたことにされても仕方がないのだろうか。

確かに、傾向の顕著なメディアに寄稿したり、インタビューに応じたりすると、そのメディアと一体化したかのように決めつけられる、ということは、実際にある。

たとえば、日本共産党の機関紙「赤旗」で取り上げられた人を、右派系の人たちは安易に「アカ」などと決めつける。映画で総理大臣の役を演じた佐藤浩市さんが、インタビューで安倍首相を揶揄したと誤解され、右派系の人たちから非難された時にも、佐藤さんが「しんぶん赤旗日曜版」に出ていたことが取り上げられ、「アカ」呼ばわりされていた。

「ネトウヨ」認定された私

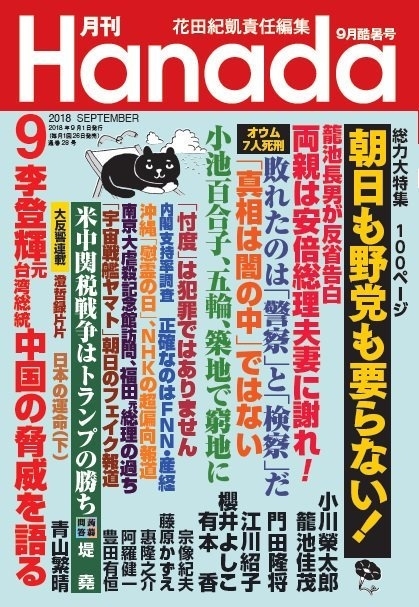

逆の立場の人も、同じようなことをする。私の経験で言うと、『月刊Hanada』の昨年9月号に寄稿したことを、左派(リベラル?)系と思われる方々が繰り返しツイッターなどで取り上げ、私を「ネトウヨ」「レイシスト」認定した。

私が寄稿したのは、オウム真理教の教祖と元幹部合わせて7人の死刑が執行された直後に、裁判時の状況、死刑執行についての私の考え、裁判記録の保存の必要性、オウム事件の教訓などについて書いたものだ。その内容は、私が他のメディアでも言っていたことで、この雑誌を特に意識して書いた部分は一行もない。たぶん、非難している人たちは、その稿を読んでいないと思う。

それまで縁のなかった同誌に書くことになったきっかけは、花田編集長から依頼があったからだ。私は、『週刊文春』編集長時代の花田氏と同誌編集部の協力によって、オウムに関して取材を続けることができ、大きな誤報も出さずに済んだ。その花田氏から、オウム問題の大きな節目に原稿を依頼されて、断るという選択肢は、私には思い浮かばなかった。

刷り上がった雑誌の表紙に自分の名前を見た時には、場違いなところに迷い込んだような困惑を覚えなかったわけではないが、日頃は拙稿を読んでもらう機会のない人たちに、私の意見が届く機会とも思った。

分かりやすいが、安直なレッテル貼り

「◯◯に書いているから、この人は××だ」という評価は、確かに分かりやすく、手っ取り早い。けれども、内容も読まず、媒体の傾向だけとらまえて、否定的なレッテルをぺたりと貼り付け、そのレッテルで相手を全否定するやり方は、効率的ではあっても適切な評価にならない。せっかく多様な言論が流通しているのに、自分自身を檻に閉じ込めて、アクセスの機会を狭めているだけで、損をしているとも思う。

伊藤正孝編集長の教え

私が新聞社を辞め、フリーランスの物書きになって、最初に原稿を書くようになったのは、保守系の論壇誌『諸君!』(文藝春秋社、現在は休刊)だった。リベラル系の人たちの中には、「右翼雑誌」よばわりする人もいたが、実際には、執筆者は保守系の人ばかりではなく、若い書き手にも発表の場を提供するメディアだった。私は、ここで冤罪など刑事司法の問題についての連載を担当した。

合わせて、ときどき『朝日ジャーナル』(朝日新聞社、現在は休刊)にも寄稿するようになった。当時の編集長は伊藤正孝さん(故人)。『諸君』と『朝ジャ』という、当時、政治的には対極と見られる雑誌に書いていることを、伊藤さんは、「この両方に書いているっていうのは、とってもいいことですね」とほめてくれた。

政治的志向を同じくする言論エリアにどっぷり浸るのではなく、むしろそうしたものに囚われずに、自由な立場で様々な物事を見て、聞いて、考えて、そして書くことが大切だ、ということを、伊藤さんは伝え、励まして下さったのだと思う。

現在のように、人々の分断が進み、ネットで自分の好みの言論だけに囲まれることが可能になって、言論環境がますますタコつぼ化する状況では、この伊藤さんの教えは一層大切なものに感じられてならない。

脱タコつぼを

タコつぼ化した言論環境では、分かりやすく敵味方を分類し、誰かを全否定、あるいは全肯定しがちだ。けれども、現政権への評価や日韓関係についての問題意識が違う人たちであっても、別のテーマであれば考えが一致するかもしれない。一致までには至らなくとも、意見を交わし、互いに考えることができれば、その方が望ましいのではないか。

だから、メディアの作り手は、日頃の自分たちの方向性とは異なる考えの書き手や語り手を、むしろ積極的に登場させることで、多様なモノの見方を読者・視聴者に提供し、人々をタコつぼから解き放って欲しいとも思う。

そして、繰り返すが、言葉を扱う仕事に携わる者は、それが時に人を殺したり、人生を台無しにしたりする威力を持つことを常に自覚して、軽い気持ちで差別が発信されるような状況は、いい加減に終わりにしなければならない。