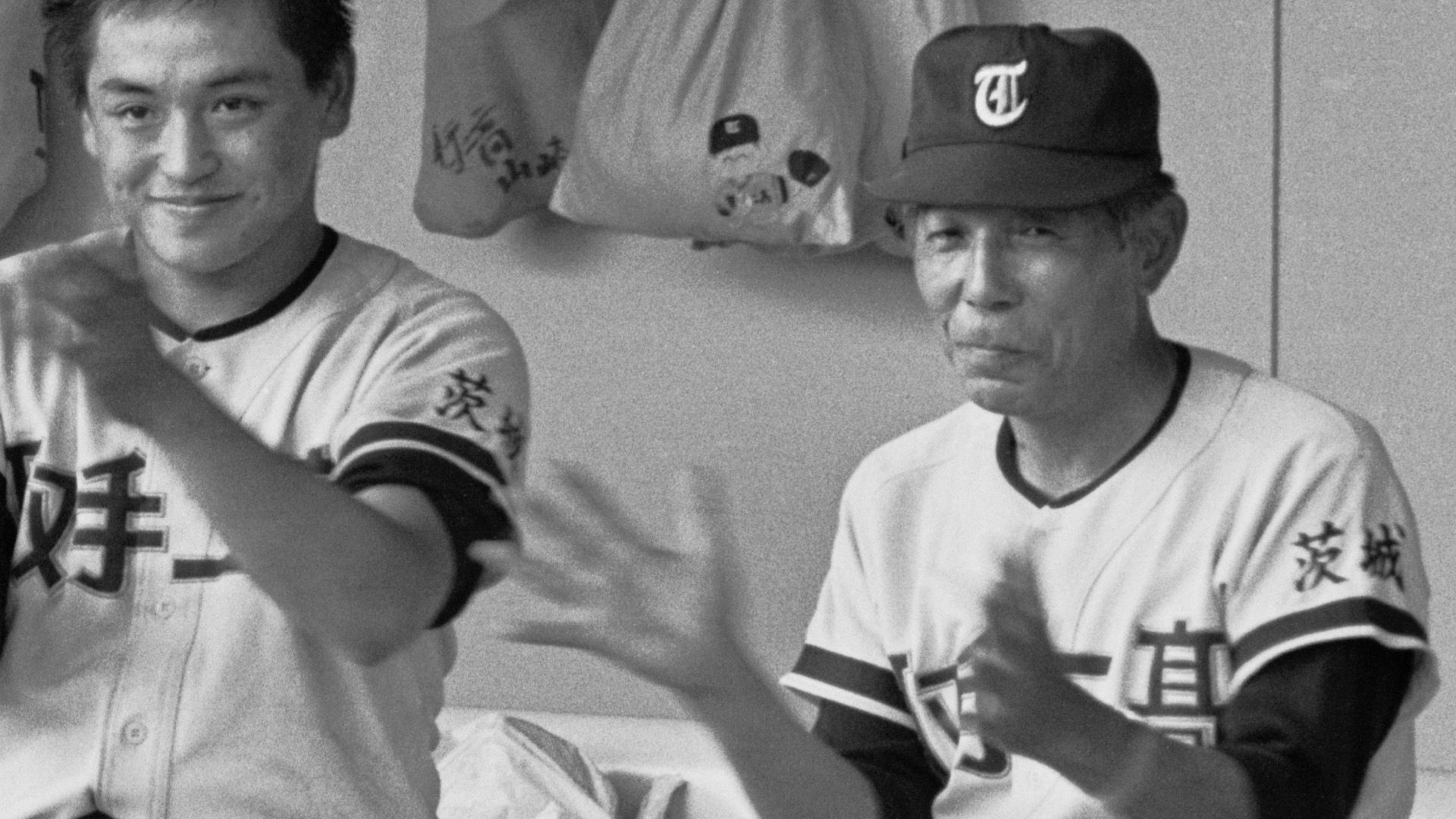

2020年の高校野球を回顧する(6) 全国制覇3回。木内幸男氏逝去

もう20年以上前になるか。

「……だっぺ! ……だっぺよ」

どこかのゴルフ場、お風呂の脱衣場だった。細かい内容まではわからないが、聞いた覚えのある磊落な声が響いてきた。なにより、その特徴的な茨城なまりの語尾。当時常総学院の監督を務めていた木内幸男氏に違いない。

甲子園通算40勝(19敗)は歴代7位。1984年夏には、取手二(茨城)を率いてKK全盛のPL学園(大阪)を決勝で降し、県勢初優勝。移った常総学院(茨城)でも2001年センバツ、03年夏と2回の優勝がある。いったんは勇退したが08年から監督に復帰し、11年まで務めた。11月24日に逝去。89歳だった。

残念ながら、1対1でじっくりと話を聞く機会にはあまり恵まれなかった。せいぜい、島田直也(元日本ハムなど)が在籍していた当時の80年代終盤くらい。だが、試合前後の囲み取材には何度も立ち合った。メモを取る手が追いつかないほど立て板に水の名調子で、しかも内容がおもしろい。たとえば……甲子園で、5回終了時のグラウンド整備が導入されたのは1990年代だが、それから間もないころ、

「高校生は、トンボをかけたあと(の入り)がむずかしいのよ」

と早々に喝破していたっけ。センバツで変則投手に敗れたあとは、

「(打撃練習の量が十分ではない)この季節、あのタイプは打てません」

2対5だっぺ!

そして、奇妙によく覚えているのは島田、1年生の仁志敏久(元巨人など)らを擁して準優勝した、87年夏のことだ。立浪和義(元中日)、片岡篤史(元日本ハムなど)らがいたPL学園との決勝前に、

「2対5だっぺ」

終わってみれば、決勝は予言した通りのスコアで敗れて準優勝に終わったものの、木内マジックおそるべし、の意を強くした。茨城弁丸出し談話の機知とユーモア、そして豊富な経験に裏打ちされた理論。16年後の03年夏、決勝で、ダルビッシュ有(現カブス)のいた東北(宮城)に勝って夏は2度目の頂点に立ち、いったんは勇退した。

1931年7月12日生まれ。土浦一では遊撃手、外野手として活躍し、卒業と同時に母校のコーチになり、監督就任は53年のことだ。56年からは取手二の監督となり、初めて甲子園に出たのは77年だから、すでに46歳になっていたわけだ。84年には、PLに勝って優勝するのだが、直後の秋から常総学院の監督に就任して周囲をアッといわせたのも、マジックだったか。

素顔は意外と知られていない。資料によると、戦後まもなく野球好きの父親がオーナーを務める草野球チームに入ったことが、野球にのめり込むきっかけだったらしい。こんなふうに語っている。

「私が選手だった終戦後は、戦前にやっていた連中が道具を持ち寄り、融通しあいながら練習していました。整備されたグラウンドもなく、外野が芋畑だったこともあります」

土浦一では、専属の監督がいなかったため、すぐにコーチ兼選手のような存在になったらしい。主将で先頭打者。当時から抜け目のない選手で、相手チームがどう出てくるかをいつも観察し、選手の交代や守備の位置どりなどを判断する。根っからの監督だった。

選手・木内としての最後のプレーは、50年夏の県大会準々決勝。茨城に3対2とリードした最終回の守り。一、二塁のピンチの場面、センターを守る自分の前に飛んできた打球にダイビングしたが、グラブからボールがこぼれ落ち、打球は外野を転々。サヨナラ負けだった。高校卒業後は、そのまま母校のコーチ・監督に就いた。エンドラン、バスター、ダブルスチールなど、足をふんだんに駆使した野球は、当時としては斬新だった。57年に取手二の監督に転じ、初めての甲子園出場までは、20年の月日を要したことになる。

茨城といえば、飛田穂洲が「一球入魂」を提唱したように、まかり間違えると野球に堅苦しい精神性を求める傾向があった。だが、木内の野球は奔放で、自在で、闊達。そのことは、監督を「じいさん」と呼んではばからない選手たちの談話にもよく表れていた。木内はいう。

「厳しく締めつけるだけでは、子どもらも面白くないでしょ。口やかましくいうより、勝って野球の楽しさに触れるほうがよっぽどいい。そして、楽しい境地まで行くには、いろんな我慢をすることが必要だということを教えていけばいいんです」

木内の口癖は、「オレほど、選手をよく見ている監督はいないよ」。僕がゴルフ場で遭遇したのはたまたまで、練習中はときにダグアウトの屋根に陣取り、かたときもグラウンドから目を離さなかった。そして選手一人一人の行動をつぶさに観察し、能力から性格までをすべて頭に叩き込み、試合向けに分析する。

たとえば投手なら「緊張しない。ストライクならいつでも取れる」とか、打者なら「ふだんは大きなことをいうけどチャンスに弱い」とか、だ。意表をつく先発投手、不可解な代打策などが当たると、「これぞ木内マジック!」とよくいわれたものだが、「ふだんから子どもたちをよく見ていれば、わかるのよ」。だからマジックでもなんでもない、というのが木内の言い分だった。合掌。