追悼:サンボーンみたいに吹いてほしけりゃサンボーンを連れてくればいい、と土岐英史は言った

土岐英史(とき ひでふみ)さんが亡くなられました。ボクは1994年2月18日、土岐さんにインタヴューをする機会を得ました。リリース予定の新作『ザ・グッド・ライフ』のプロモーションがらみの取材でした。指定された東京・池袋の狭小ライヴバー“アダージオ”で出迎えてくれた土岐さんは、プロモーションそっちのけで、自らの音楽遍歴を語ってくれました。2時間近くのインタヴュー音声の文字起こしが残っていたので、そのプリントアウトをOCR処理して、1/4ほどにまとめました。ご冥福をお祈りして、ここに掲載させていただきます。

♪ ほぼ自作のクラリネットで演奏に開眼

──楽器って、何が最初だったんですか?

土岐 ボクは5人兄弟の末っ子で、いちばん上がひと回り離れていて、僕と同じ大阪音大付属高校から大学院へ行っているんです。で、子どものころに兄貴の部屋で、毎日いろんなレコードがかかっていた。兄貴も変わったヤツで、クラシックからスパイク・ジョーンズ(冗談音楽の王様と呼ばれた音楽家)まで、いろいろかかるんですよ。そういうのを聴いていたんだけれど、野球の選手になりたくて(笑)、聴いているだけだった。でも、兄貴の部屋には楽器や音楽の資料はいっぱいあったんです。それで、なにを思ったのか、中学2年のときに、ブラスバンドに入っちゃったんですよ。

最初はあまりいい楽器を担当させてもらえないでしょ? だから、やめようかなんて思ったんだけれど(笑)、しばらくするうちに父親が「フルートだったら買ってやる」って買ってもらったんだけれど、それが鳴らないんですよ。1週間ぐらい吹き真似しながらブラスバンドやっていたんだけれど、つまんない(笑)。

で、部室を探索していたら、ボロボロのクラリネットが3つぐらいあったから、この3つをひとまとめにすると楽器1本になんとかまとまりそうだな、と。それを持ち帰って、兄貴の楽器図鑑を借りてきて、あれこれ組み立てたんです。組み上げてから気づいたのが、マウスピースについていた木みたいなのが必要なんだ、どこで売ってんだろう、って。楽器屋なんて思い付かなかったから「文房具屋だ!」って、粘土ヘラを買ってきて、図鑑をみながら削って付けようとしたら、今度は締め金というものがない(笑)。輪ゴムでいいや、って留めて、吹きかたも見よう見まねで、そのとき部室にあったクラリネットの譜面をほとんど持ち帰ってきてたので、1日で「仕官候補生」や「海兵隊」って曲をやってみたら、できたんですよ。これはおもしろそうだなって、3日目にスーザの「美中の美」って曲があって難易度のあるやつ。これが3日目でできた。こりゃあ、バッチリだってね(笑)。

──粘土ヘラで音が出たんですか?

土岐 そう、そのままで。で、学校に持っていって、ちょっと聴いてくれと。最初は「なんで無断で持っていったんだ!」って怒られたけれど、まあ聴いてくれって吹いてみたら、“いちばん上手い人”になっちゃったんですよ(笑)。

サックスはそのころクラブになくて、3年になったときに学校が買ったんで、上級生の強みで「オレはこっちのほうがいい」って分捕ったんですけれどね。

──管楽器に憧れていた?

土岐 というか、中学で初めて生のブラスバンドの演奏を聴いたら、すごい迫力があった。なんか、そのワクワクした気持ちで興味をもったんだと思う。ウチは男4人の女1人という兄弟だから、ピアノなんか小さいころに習うと「女みたいだ」なんていわれちゃうから、なんてなるべく近寄らないようにしていたんですよ(笑)。

──そのころはどんな音楽を聴いていたんですか?

土岐 ブラスバンドも聴いていたけれど、モーツァルトとかアレサ・フランクリンの昔のやつ、それから鈴木章治とリズム・エースなんていうのも聴いていたんですよ。いろいろ混じっていたけれど、その辺は抵抗なかったですね。

チャーリー・パーカーを聴いたのは、高校1年のときだったかな。良いレコードを聴くと、ああ、これがオレだったらなあ、って思っていました。こういうふうに吹きたいというかね。

──では、ジャズへの目覚めというのはパーカー?

土岐 まぁ、中学3年ごろからアドリブなんかは見よう見まねでやっていたんですけれど、最初に好きになったのは鈴木章治さんなんですよね。

高校に入って、付属高校だから大学生も一緒で、赤松次郎さん(サクソフォーン奏者。クラシック、ジャズ両方のジャンルで演奏活動と後進の指導を行なう。大阪音楽大学教授・理事)がちょうど大学1年で、「ジャズやるんだって?」って声かけてくれて、「そういうのじゃダメだよ」って薦められたのがチャーリー・パーカーだった。レコードを聴いてコピーして、初めて吹いてみたときは気持ち良かった。あれが最初かなぁ……。

赤松さんが夜、バイトしていたキャバレーがあるんですけれど、そこに大塚千恵子さんという、バド・パウエルみたいなピアノを弾く人がいて、連れて行かれて「こういうのを聴くといいよ」って言われた。「聴くといいよ」ってことは、こういうのをコピーして吹けばいいのかなって思うから、毎週1回は行って、盗み聞きして、それをコピーして練習しては吹いていたんです。

ただ、最初はね、サックスが買えなかったんで、クラリネットでコピーして覚えてから、バイト先へ行くんですよ。で、赤松さんが吹いているのを見ていて、楽器を貸してくれることがあるから、そのときにコピーしてきたのを思い出しながら吹いたんですよね。

──高校生ですでにジャズクラブ・デビューされていたそうですね。

土岐 自由が丘のファイヴスポットに遊びに行ったりしてました。鈴木勲さんに、「オマエは大学に行く前にこっちに来ちゃうだろうな」なんて言われてましたよ(笑)。

──それって大阪から上京してるわけですよね?

土岐 そう、春休みや夏休みね。で、「また来たな」って言われるようになっていた。渡辺貞夫さんが神戸へ来たときには必ず観に行って、一緒にジャム・セッションやったりしてね(笑)。

あのころは、貞夫さんがいたから開けたってところがありますね。一緒にセッションやって、いろんな話を聞いたりして。あの人は、すごく自然な感じで音楽をやろうとしているじゃないですか。それまで僕は、超まじめというか、学生運動しているような環境のなかでひとりだけ違っていたから、あれがすごく魅力的だった。あと、同じ世代の仲間がパワーをもってて、相互に作用し合っていた。そのころの仲間って、タイガー大越とか向井滋春、大村憲司とか、いっぱいいたんですよ。だから、そういうのが、大きかったんじゃないかなぁ。

──結局、そうやっているうちに活動が活発になって、辞めちゃうわけですね、大学を(笑)。

土岐 2年のときね。っちゅうかね、音大ってナンパな学校でしょ。だから、よく練習してよく遊んだんですよ。でも、高校から大学卒業まで7年間もそういう環境に居続けると、きっと人間としてダメになっちゃうというか、こりゃヤバイなっていうのがあって、で辞めちゃったんですよね(笑)。

──目標とか、仕事のアテというのはあったんですか。

土岐 中退する数ヵ月前に、いソノさん(いソノてるヲ)がファイヴスポットで吹いていいよっていって(ファイヴスポットはいソノてるヲ氏がオーナーの店)、4ヵ月ぐらいの約束はもらっていたんですよ。ちょうどいい機会だということで。

──鈴木勲さんのグループに入るのは?

土岐 そのタイミングで、です。環境はすごくよかったですよ。来日しているミュージシャンが来てセッションになっちゃうんですよ。僕がファイヴスポットに入った初日、いきなりジャズ・メッセンジャーズとジャム・セッションしたりとかね(笑)。自分でも「えっ?」と思ったけれど、あれは嬉しかったなぁ。サラ・ヴォーンも来たし、今日はこんな人が来ている、どうしよう、って感じで(笑)。

──ニューハードに入ったというのはその後……。

土岐 えーと、プロ野球のトレードと同じで、ボクの意思がないんですよ(笑)。ある日、ファイヴスポットに行ったら、いソノさんが「ちょっとオマエこっち来い」って言って、宮間さん(宮間利之)といソノさんがいて、「オマエ、1週間後……」って言ったかな、「ニューハードへ行け」と。「えっ、あっ、はい……」みたいな(笑)。深く考えなかったですよ。

♪ 金欠であきらめかけた自分の活動

──それから自分のカルテットを作るまで2年ぐらい、ですか。

土岐 いや、ニューハードを1年半で辞めてからは、わりとすぐに作りました。福村博とかと一緒に、半年くらい続けたのかな。

ある日、ピットインの昼間をやっているときに、日野さんのお兄ちゃん(日野皓正)が楽器持って入ってきて、セッションになって、「明日リハあるから来い!」って。そしたら、日野バンドに入ることになった。その前後は、いちばん生活が苦しかった時代でしたけどね(笑)。でも、そういう時期に香津美(渡辺香津美)やスティーヴ・ジャクソンと知り合って、バンドを作ろうということになっていった。

──当時だと、仕事のためにって考えたらハコ(キャバレーやダンスホールなどの専属バンド)に入ることになるんですか?

土岐 あ、一回、お金なくて、ハコに入ろうと思って、情報を聞いたんですよ。王子のキャバレーでバンドマンを募集してるって。結婚したてだったし、稼がなきゃと思って行ったら、加藤久鎮(ひさひで)さんっていうテナーの人がいて、昔から知っている人だったんだけど、「オマエはここにくるヤツじゃない、帰れ!」って言われたんです。あの人がいなかったら、いまの僕はないですよ。だって、そこには6時には入っていなきゃならない。ということは、ピットインの昼の部もできなかった。

いま考えると、ぜんぶきっちり、パズルのようにつながっていると思いますね。ニューハード辞めたのも、タイガー大越のおかげ。辞める2〜3ヵ月前から僕の仕事場に来ては、「オマエ辞めろ、オマエ辞めろ」って。宮間さんいるのに、平気でね(笑)。でも、アイツが言ってくれてから辞められたんでしょうね。辞めてよかったなって思いましたからね。

──とはいえ、ニューハードでは脚光を浴びていたから、ポンと辞められる状況じゃなかったのでは?

土岐 ええ。でも、あのころはみんな好き勝手なメンバーが多かったんですよ。ボクも最初は3番アルトで、ソロだけ吹いていいっていうから、ソロ以外のときは寝てた。それじゃぁこいつのためによくないっていうんで、リード・アルトにさせられたんですけれど、それでもイヤな仕事が入ると譜面を放り投げたりしたこともあったから(笑)。

──日野さんのところを辞めたときもタイヘンでしたか?

土岐 というか、そのころは日野さんのバンドもそうだけど、大きなバンドに入るのが夢だったんですよ。でも、ひとりでやっていかなければならないんだっていうのもあって、だから、辞めたときはかなり不安でしたね。

──それに打ち克っていくものって、なんだったんですか?

土岐 うーんわかんないな(笑)。やっぱり、好きなことをやっているから、本当に苦しいと思ったのかどうかわからないんですよね。“お仕事”っていう感じでやっていたら苦しかったかもしれない。僕、そういうときに、必ず誰かにめぐり合っているんですよ。その後も川崎燎さんとか、板橋文夫……。

──あの時期の川崎燎さんのところに集まった人って、その直後に日本のジャズ・シーンに欠かせないキー・パーソンだった気がするんですが。

土岐 ドラムが中山正治って死んじゃった人で、ベースがGONさん、水橋孝さんで、トロンボーンが向井滋春、サックスが僕という編成だったんですけれどね。けっこうおもしろかったですよ。川崎さんは好きなことをやらせてくれるというか、板橋は斧振り回して走りまわっているようなピアノを弾いているしね(笑)。

日本の音楽界って、みんな同じ方向を向かせたがるじゃないですか。ちょっと違ったり比べたりするとすぐ叩くから。“いまこの方向に向いている”っていうのは、川崎さんにとってはなんの興味もないことで、自分のこれがいいと思ったことをマイペースでやる、という人だったんですよ。

──それでいよいよファースト・アルバムですね。

土岐 これがね、おもしろいんですよ。そのころ香津美が大友さん(大友義雄)のバンドにいて、スティーヴ・ジャクソンが来て、あるセッションでやってみたら、とても良かった。

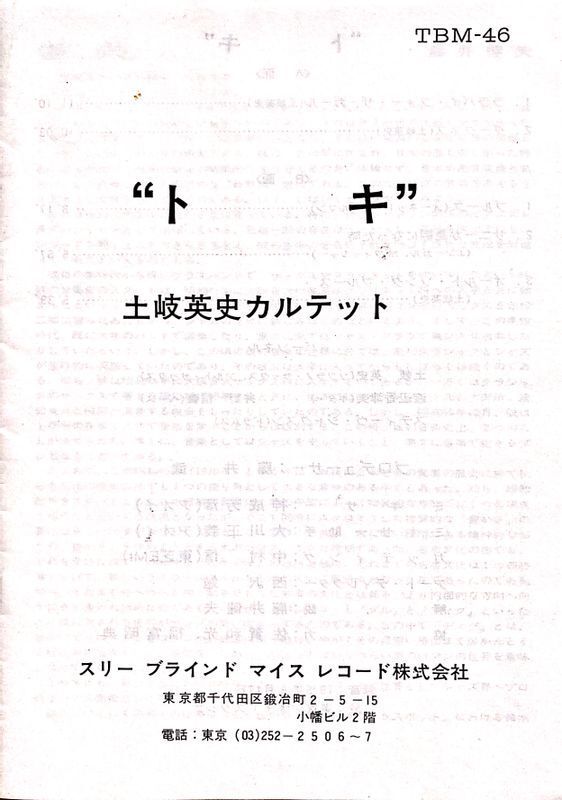

別の日に、井野(井野信義)を見たんですよ。坊主頭で、柔道部のやつかなっていう感じで(笑)。しかも「枯葉」をメモ見ながら弾いている。そんなヤツ、初めて見た。でも音がバーンと、ちゃんと鳴っていて、不器用ながらもベースらしいパルスがあったんですよね。それで誘ったら正解で、ツアーに出たんです。10日間っていったらフツー、だんだん煮詰まってきてケンカしたりするんですけど、じゃなくて、初日からケンカなんですよ。ケンカして、翌日は忘れて、で、ボクのオリジナルが毎日変わる。ボクに無断でコードを変えるわ構成を変えるわ、ってね(笑)。だから、ツアー最後になったら、もうできあがっている。だから、ツアーの直後にレコーディングしていたファースト・アルバム『TOKI』(1975年)は、わずか1時間20分ぐらいで収録が終わっちゃったんですよ。

──スタジオ仕事をするきっかけというのは?

土岐 これも金がなかったから(笑)。で、ギタリストの安川ひろしっていうのがすごい仲良くて、「オレこのままいったらダメかもしれない、食えないかもしれない」って相談したら、「おい、早まるな、スタジオ紹介するから」って言ってもらって始めた。

最初はスタジオってものすごくイヤだと思ってました。仕事行くでしょ、顔がこわばっちゃって(笑)。だけど、やってるうちに本気になっちゃうんですよ。複雑な気分だったですよね。

でも、最初は生活のためと思っていたけど、実は違っていて、自分のためだったんだなって。ぜんぶプラスになっていってるんですよ。例えば達郎(山下達郎)と知り合うきっかけは、もとを正せばスタジオをやっているからなんです。ポンタ(村上“ポンタ”秀一)経由で紹介されて、知り合ったんですよ。これがライヴだけの活動だったら知り合ってなかったんじゃないかなぁ。ギターの松木くん(松木恒秀)なんかもそうだし。彼はほとんどライヴやらなくてスタジオが多かったけれど、すごくいいギター弾きますよね。

──両方を経験して見えたもの、変わったものってありますか。

土岐 ライヴはハプニングでなにかが生まれる。でも、スタジオの場合は、いろんなチェックができるんです。もちろん、スタジオでもハプニング起きるけど(笑)。こんなのオレ吹けるわけないよなっていうのも、自分なりにプッっと吹いたらハマったりするからね。

最初は意識していたんですよ。言われたことをやるのがプロだってね。でも、それがプロならオレはプロにならなくていいやって思ってた。だから、「デイヴィッド・サンボーンみたいに吹いてください」っていわれたら「サンボーンを呼べば?」って言い返して、帰っていただろうし(笑)。

いまはどんな曲かも聞かずに、収録場所の地図だけもらって、行っていきなり録るんですよ。頭から最後まで。真剣に、歌の歌詞まで聞いて、いまこれしかないと思って、それだけ入り込むんです。ソロをどうしようとかも考えない。流れで一発、ゴンと吹き込むから、抵抗なくていいんですよ。だから、おもしろい。

♪ 「フュージョンと呼ばないでくれ!」とは言わない

──土岐さんにとって、チキンシャックというのは、フュージョン?

土岐 というか、その都度、正直に言おうとすると長くなるでしょ。だから、フュージョンと言われたらそれでかまわないと思っている。そう言われることも平気ですしね。

──別にそう言いたいヤツには言わせておけ、と?

土岐 別に、「フュージョンと呼ばないでくれ!」なんて言わないし、そう言うことって結局は意識しているってことでしょ?

──じゃあ、土岐さんにとってフュージョンとはなんなのでしょう?

土岐 なんなんでしょうね。

──ジャズとは違う? ジャズのひとつの表現?

土岐 うーん、難しいなぁ。困ったなぁ(笑)。

だんだん、自分のなかが無法地帯になっているんですよね。ここまでという枠がどんどんなくなっているから、「ここまでやってもいいだろう」って感じ。

たかだか20秒のコマーシャルの収録だって、一発吹きゃ、自分が吹いている事実を隠す必要もないし、吹いているのは同じでしょ。ライヴで1時間も吹きっぱなしだったとしても、自分の顔は同じだと思うんだよね。だから、どんな場合でも、自分がすごい高度なことをやってんだとか、芸術やってんだとか、クリエイティヴなんだとか、あんまり考えないようにしているんですよ。

そんなんだから、達郎のツアーなんて、達郎がよくガマンしたというか……。おもしろかったのかなあ。だって僕のところにはギターの譜面しかないんですよ。リハーサルではほとんど寝てるか聴いているだけ。で、雑談して様子見てると、だんだん吹くところが見えてくる。それで毎回、ソプラノ吹くわアルト吹くわって変わってる。イントロを吹いたり吹かなかったり、そのときの雰囲気なんだけれど、それがめっちゃジャズになっちゃったり、ぜんぜん違うものになっちゃったり。その1曲でまったく吹かなかったり、そういうのやってたからね。とにかく、おたまじゃくしの指定はまったくなかったんですよ、達郎のバンドでは。

──周囲が土岐さんに期待しているものを感じたことはありますか。

土岐 最初、向井とボクの2人が注目されたときがありましたよね、新宿ジャズ賞なんかでね。あのときは感じましたけれど。あれは、その上の増尾ちゃん(増尾好秋)世代がいなくなって、俺たちに来たなって感じ(笑)。そのときはウッとなっちゃったけれど。

松岡バンド(のちの松岡直也&ウィシング)も、最初はおもしろかったんですよ。青山のロブロイで、何回やっても客がゼロ(笑)。ギャラがないんです。それである日、メンバーが集まらなくて、管が僕とラッパとポンタと、6〜7人だったの。それで、今日は曲も決めない、と。松岡さんが思い付いたのをいきなりバーンってパターンを弾きだす。みんながついてきて、そのうちにリフが浮かんできて、まるまる1日やったことがありますよ。おもしろかったなあ。(笑)。

──SMC(Super Musicians Composers Orchestra、新宿ピットインに出演していた若手が集まって組まれたオーケストラ)は?

土岐 そう、SMCはプレッシャーがあったんですよ。ボクと向井でリーダーになれといわれて。いきなり期待が高まっちゃったからね。

そんな気負いが表に出ていたんでしょうね。で、雑誌なんかに書かれるんですよね。性格的には向井より僕のほうがうるさいんですよ。うるさいし気は強いし、反対。でも雑誌には、直接会って書いてないから、内気とかそういうふうに書かれる。でも、あるときから突然、ぜんぜん気にしなくなっちゃった。だって、ファースト・アルバムの解説だって、サンプルできてきて読んで、オレってこんなんなんだ、そんなすごいことをやってるんだ、って思ったからね(笑)。急に意識しちゃうでしょ。それで、ヤバイ、見るのやめようってね。自分でもこわくなっちゃうんですよね。

──音楽のアイデアって、どんなふうに出てくるんですか?

土岐 うーん……、オーブン・トースターにいろいろ入っていて、こんがりちょうど良い具合に焼けたのが自然にキュッと出てくる、って感じなんですよね(笑)。ちょうどそういう巡り合わせになるみたい。いろいろあるんですけれど。で、焼け具合がまだなのは、スケジュールやいろいろな理由で遅れるんですよ。そんな気がしますね、なんとなく。

──いいなあと思ったイメージと、やってみようとするときのイメージって、いろいろと考えたりするんですか。

土岐 演奏したいときって、あんまり具体的なイメージをもたないんですよ。「なんか起こりそう……」というのが多いんですよね。実際にセッションやるときも、その人について決めつけない。自分で決めつけないで、白紙の部分を多くもつようにしているんです。だから、ずっこけたりするけれど、それもオーケー。

小さいころに海水浴に行って、海の側までくると、ワクワクしてきて走り出したりするじゃないですか。遊園地なんかでも。そんな感じ。サッカーで言えば、ボクが最前線にいて、オマエのパスが見たいんだ、それをオレのシュートで決めてやる、ってね(笑)。

本当に気持ち良く調和するためなら、自分をちょっと殺してとかもできるじゃないですか。それって、自分が気持ち良いからできるわけですからね。そういうのがいいなあ、と。それもぜんぶひっくるめて、好き勝手にやっているからいいんじゃないかな、って。