胡錦涛の強制退席の動画で盛り上がっている場合じゃない、中国分析の深刻な事情

「日本で侃々諤々、盛り上がっているようですが、残念ながらあれは体調の問題です」

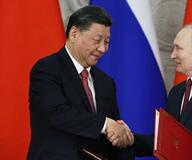

胡錦涛元国家主席の強制退席劇は、今度の中国共産党第20回全国代表大会(以下、20大もしくは党大会)にからむ報道のなかで、ひょっとすると西側メディアでは最も関心を寄せた話題だったかもしれない。日本ではニュース番組までワイドショーのよう謎解きに躍起になった。

だが、中国の反応は冷めていた。冒頭の会話は北京との電話で得られた回答だ。

「李克強総理や汪洋全国政治協商会議主席が最高指導部から外され、胡春華副総理の名前も政治局から消えてしまうという衝撃の人事に驚いた人は少なくなかった。しかし、それはそれ、これはこれ、です」

冷静に考えれば、当然だろう。

胡錦涛の体調がすぐれないのは、過去のいくつかのイベント――直近では中国共産党結党100周年――での様子から話題になっていたし、また胡が海南島で療養(中国人民解放軍301医院三亜分院)していて、直前に北京入りしたことは、北京ではわりとよく知られた話だからだ。

そもそも胡錦涛があの場で習近平国家主席に何らかの抗議の意思を示すとして、その理由は見当たらないのだ。

なぜ、あの場所であのタイミングなのか

人事に不満があるのであれば、夏の北戴河会議を含め、元党中央総書記にはいくらでもそれを表明する機会はあったはずだ。総書記でなくとも、元政治局常務委員経験者ならば引退後も重要決定に意見を表す機会はあり、党中央弁公庁からも閲覧書類が回る。

そうした過程で意見が通らないからあの場を借りて抗議したというのであれば、なぜカメラが回っているかどうかも分からない状態でやらなければならなかったのか。なぜ、あの場所であのタイミングだったのか。

党組織を知り尽くした元総書記が本気で習近平に一泡吹かせようとすれば、あの程度で収まるはずはない。

共産党がけん引する中国が、他国と比べて強みがあるのは、権力闘争を内部で消化して表に出さない点にあり、その認識は改革開放後の党のなかでは共有されている。背景には文化大革命で得た苦い経験がある。

中国政治の特徴は、一つには党と軍の厳しい分離であり、もう一つは党内派閥に厳しいという点にある。

つまり日本でよく聞く胡錦涛派閥とか江沢民派閥というのは、人事の引き上げをめぐる関係の濃淡であって厳密には派閥ではない。政策の違いをめぐり意見が対立することがあっても、トップ以外のグループが存在できる余地はないのだ。

謎だらけの解説

西側メディアでは世代交代のために権力闘争が起きていると解説されるが、たいていのトップは引退に近づくほど権力を強める。江沢民、胡錦涛ともにそうだった。その状態で選ばれた後継者が、選ばれた直後から自分を選んでくれた前リーダーと骨肉の争いを繰り広げられるほど力をもてるのだろうか。

習近平もいつのまにか江沢民派と争っていることになっているが、では習はどうやって江のお膝元の上海市党委員会書記になることができたのだろうか。江が習に不満を持っているのに、上海書記のポストさえ守ることができなかったのだろうか。

胡のケースも同じだ。権力の絶頂にある胡が、何が何でも共産主義青年団を守ろうとして習近平排除を画策したのであれば、どうしてできなかったのだろうか。

謎だらけである。

さらに不思議なのは、それほど激しく対立している習近平の下で、胡錦涛の息子・胡海峰(浙江省麗水市党委員会書記)は順調に出世しているのだ。

少し前には、習が力を入れるマフィア取り締まりで、全国的に知名度を高めるほどの功績を上げて話題となったばかりだ。

その息子の将来を潰してまで、李克強や汪洋、胡春華のために胡は危険を冒したのだろうか。しかも、やってもほとんど意味のないパフォーマンス――人事は9月末にとっくに終わっている――を胡錦涛が強行したというのだろうか。考えにくい。

いまの政治分析には限界が

今回の党大会をめぐる報道をみて、いよいよ考えされられるのは、西側政治の法則を単純に中国に当てはめようとする分析――派閥の力学など――の限界である。

共産党の中枢に迫り、情報を取って報じている形跡もない。

中国の人事を事前に当てるのは至難の業であり、かつ中国にはそこに血道を上げる西側メディアの行動に理解を示してくれる文化もない。だから事前に出た人事予測がことごとく外れたことは仕方がない。

だが、党規約の改正内容についても大きく外しているのは首を傾げたくなる。また20大の政治報告で焦点を当てるべき部分が中国と外とで大きく異なっている点も気になる。

これほど大きなズレが生じていることに対し、もはや根本的に大きく見直す時期を迎えているのではないだろうか。