ウクライナ危機の裏側でアメリカがこっそり修正したチャイナ・イニシアチブ

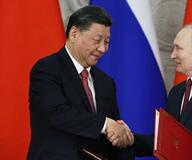

3月18日のバイデン大統領と習近平国家主席の電話会談は、中国に対ロシア関係の再考を促した――。というのは西側メディアの解釈で、あまりに一面的な見立てである。

そもそも米中間には会談前から溝が存在していた。例えば会談の目的だ。ウクライナ問題を話し合うことが目的と位置付けたいアメリカに対し中国はあくまで米中関係がメインと抵抗した。両者のギャップは会談後も埋まらず、そのまま双方の発信に反映された。

バイデン政権高官の会見要旨と中国メディアが報じた内容には少なからずギャップがあったが、現状、中国側の報道にアメリカからクレームが入った事実はないので、それをもとに解釈すれば、中国の態度は会談前後でほとんど変わってないことが分かる。

習主席の発言から要点を抜き出せば、まず中国はウクライナ問題の解決には「アメリカと北大西洋条約機構(NATO)の加盟国がロシアと対話」することが不可欠と考えている。そして、対ロ制裁では「全方位的で無差別的な制裁を実施すれば(中略)、苦しむのはやはり一般の人々」であり、「元々困難に陥っていた世界経済をさらなる困難へ追いやる」という反対の理由を明確に述べている。

中国は制裁に反対

国際社会における立ち位置についても、巷間言われるような「米ロの板挟み」だとは中国は考えていない。首脳会談では「いかなる状況の下でも政治的な勇気を奮い起こし、平和のために可能性を生み出し、政治的解決の余地を残しておかなければならない」と、逆にアメリカに注文を付けているのだ。制裁の列に加わるべきか否かを逡巡しているどころか、制裁を主導するアメリカの責任をきっちり言及している。

こうした中国側の態度の源には、アメリカに対する根深い不信がある。例えば台湾問題では「一つの中国政策を堅持する」――今回の会談でもバイデン大統領が言及――と言いながら、実際にはその裏で武器を提供し、交流のレベルを上げて独立派を煽るなど言行不一致を繰り返してきたからだ。

他国の弱みに付け込んで国を弱らせようとするアメリカのやり方を警戒する中国は、この点でロシアと危機感を共有している。

中国が米中関係の現在を決して楽観していないことは、習主席の「前政権(トランプ政権)が作り出した苦境からまだ抜け出していない」という発言からもうかがえる。

米中関係を決定的に悪化させたのはトランプ時代だが、中国がその一因と重視しているのが政治家個人のパフォーマンスだ。キーワードは「政客(政治屋)」だ。オポチュニストやポピュリストを侮蔑するときに使う用語だが、要するに国と国との関係を犠牲にし、個人の利益を拡大させようとする政治家のことだ。

では、政客が跳梁するケースとはどんなケースなのか。直近でわかりやすい例を挙げるならば、それこそチャイナ・イニシアチブだ。

中国系研究者狩り

チャイナ・イニシアチブとは、トランプ政権時代に、いわゆるアメリカの大学で研究または教鞭をとる中国系の学者が経済スパイや安全保障上の脅威だとして司法省が導入し進めてきたプログラムだ。実際に多くの中国系学者が逮捕され、この動きを懸念した学術界からは「中国系研究者狩り」という批判の声もあがった。

しかし、鳴り物入りでスタートしたチャイナ・イニシアチブは開始から3年で大きな曲がり角を迎えることになった。捕まえた中国系研究者を起訴する段階になり、捜査の綻びが次々と明らかになり、なかでも本来のターゲットであった国家安全保障上の問題の摘出でほとんど成果が得られなかったからだ。

プログラムの失敗を先陣を切って報じたのはマサチューセッツ工科大学を母体とする雑誌『MITテクノロジーレビュー』である。今年1月18日には「混乱する米国の対中強硬策、チャイナ・イニシアチブのお粗末な実態」というタイトルで批判記事を出している。

記事によれば「情報の不正入手や物品の中国への密輸を試みたとして起訴されたのは2人だけ」であり、その二人の起訴も「後に取り下げられた」という。3年間の取り組みとしては首を傾げざるを得ない結果なのだ。

近視眼的なアプローチだった

チャイナ・イニシアチブが空振りに終わったという報道は2月に入り急増。4日には英『フィナンシャル・タイムズ』の翻訳記事、「米『中国スパイ』起訴ずさん」を『日本経済新聞』が掲載した。24日にはロイター通信が、「米司法省、中国念頭の知財保護プログラム廃止 対象拡大へ」と題した記事を配信し、そのなかで、オルセン米司法次官補の「(中国を標的としたプログラムは)一つの国を取り上げることで近視眼的なアプローチにつながった。これは脅威の状況を真に反映しているとは思えない」という発言を伝えた。

このころになるとようやく日本でも「中国から資金提供の嫌疑、起訴されたMIT教授「罪のない人々を恐怖に」…米政府を批判 」(読売新聞オンライン)といった類似の報道がちらほら目に付くようになってゆく。

2月24日、定例会見のなかでアメリカのチャイナ・イニシアチブの修正について質問された華春瑩報道官は、「すでに全米の大学に属する2000名近い学者が司法長官に書簡を送りプログラムへの疑問を表し、(中略)イェール大学の190名の教授がプログラムの欠陥を指摘する書簡を司法長官に送っていた」と、プログラムを評した後、「口実を見つけて中国のイメージを損なおうとする行為はやめるべきだ」とアメリカを批判した。

もちろん大国間には互いの情報や技術を探り合い、抜き取ろうとする多種多様の動きやチャネルが存在し警戒は必要だ。しかし学術の世界に深刻なダメージを残すようなプログラムであれば、証拠をともなう慎重な判断がなければならなかったはずだ。その意味でチャイナ・イニシアチブが残した教訓は重い。

トランプ政権下で激化した米中対立を受けて、日本でもここ数年中国系研究者を敵視する空気が広がっていた。メディアには「千人計画」や「孔子学院」を標的にした記事もあふれたが、その答え合わせをする日はやってくるのだろうか。