映画『標的』をめぐる大手メディアの対応とバッシングされた娘さんの衝撃の登場

3月4日の朝日新聞夕刊に載った記事

2022年3月4日の朝日新聞夕刊に「元記者・家族らバッシング 『なぜ彼だけ』たどる 関西・横浜で上映」という記事が掲載された。映画『標的』が公開されたことを伝える記事だが、掲載に至る経緯がやや複雑だった。記者が取材して記事をデスクにあげてからかなりの日数を費やしたのだ。その間、東京と大阪の編集局でいろいろな議論が行われたらしい。

なぜかというと、この映画、かつて2014年、メディア界あげてのバッシングが吹き荒れ、朝日新聞社が社長交代を含めて大揺れに揺れた一連の事態に関わっているからだ。

映画は、その朝日バッシングの過程で激しい攻撃にあった元朝日新聞記者・植村隆さんを追ったドキュメンタリーだ。

ちなみに3月4日付の記事は署名記事で、書いたのは大阪本社の武田肇記者。会社を揺るがした事態の発端となった2014年8月5・6日の朝日新聞慰安婦問題特集記事の取材班のメンバーだ。2014年10月に『創』(つくる)編集部が主催して「朝日新聞バッシングとジャーナリズムの危機」と題するシンポジウムを開催したのだが、その時、会場で実名を名乗って発言した勇気ある何人かの記者の一人だ。

武田記者がこの記事を書くことになったのはたまたまらしいのだが、記事が掲載されるまでに半月ほどもかかったのは、2014年の出来事との関連などを編集幹部が確認していたためだろう。

そして気になるのは、朝日新聞以外の大手紙でも、神奈川新聞など一部を除いて、この映画について紙面でなかなか取り上げられていないことだ。朝日が記事にした後、3月8日には毎日新聞も記事にしたが、映画が上映されている関西の地方版だ。2014年のメディア界を巻き込んだ騒動は、どのメディアにとっても他人事ではないという事情が背景に横たわっているように見える。

さて実は、このドキュメンタリー映画『標的』については、2月に西嶋真司監督と、今は『週刊金曜日』発行人を務める植村隆さんにインタビューし、大手紙がそれを取り上げない事情を含めて話し合った。3月7日発売の『創』4月号に記事は掲載したが、校了後の動きを補足しつつ、このヤフーニュースにも全文公開することにした。というのも、インタビューでは、朝日新聞記者が取材を行ったのになぜ掲載されないのかといった問題にも踏み込んでおり、前述したようにその後、朝日の記事が掲載されたことの報告も踏まえて、改めて今のメディア界のありようについて考えてみたいと思うからだ。

娘さんを登場させたことに大きな議論が

この映画にはもうひとつ話題になっていることがある。2014年の朝日バッシングの中でまさに「標的」になった植村さんは当時、激しい攻撃を受け、何も関係のない娘さんの写真までネットでさらされるという事態に至った。今も大きな問題になっているネットにおける暴力の最たる事例と言える。

そしてこの映画を観た人は誰もが驚いたと思うが、その被害を受けた娘さんが、映画の最後に顔を出して登場し、自分の思いを語るというクライマックスシーンが出てくる。彼女を映画に登場させることをめぐっては、植村さんの支援者の間での大議論が起き、反対する支援者のほうが多かったという。それがいかにして可能になったかという舞台裏も非常に興味深い。

さて以下、植村さん及び西嶋監督と行ったやりとりを紹介しよう。西嶋監督自身も、撮影を始めた当時、RKB毎日放送というメディアの一員だったが、局がある種の自主規制ゆえにか、この問題に取り組もうとしないことに失望して、会社を辞めてカメラを回し続けたのだった。

とにかく、この映画とそれを取り巻く経緯は、今の日本のメディアの現状について、とても多くの大事な問題を提起していると言える。

では以下、植村さんと西嶋監督のインタビューを紹介する。映画は横浜シネマリンなどで公開中のほか、順次全国公開の予定だ。

テレビ局を辞めて映画を撮り続けた

――映画『標的』は既に順次公開がなされているわけですが、大手メディアはほとんど取り上げていない。この状況は一つの象徴ではありますよね。

植村 まさに象徴ですよ。要するに寝た子を起こしたくないということでしょう。朝日新聞も取材はしてくれたし、娘の電話インタビューもしているのにいまだに(2月18日現在)紙面に載りません。朝日新聞は、私の記事は捏造ではないと言ってくれたのに、今はもうあんまり触れたくないということでしょうね。

西嶋 神奈川新聞が割と大きな扱いで書いてくれましたね。東京での上映が決まらない中で横浜のシネマリンが率先してやってくれているので、神奈川新聞に声をかけたのです。

植村 大手メディアでは慰安婦問題はタブーになっていますからね。そういう意味では歴史修正主義者の標的になって、その思い通りになってるということですよね。本当にこの問題は、日本のメディア状況の一つの表れだと思います。

西嶋 大きなメディアが萎縮してしまったというか、必要以上に自主規制していますよね。慰安婦問題とか南京大虐殺はほとんど扱わなくなっている。歴史を伝えようとするといろんなところから非難・攻撃が来るからやめておこうという風潮が、今、新聞もテレビも含めてあるような気がしています。

植村 そもそも西嶋さんがこの映画を作るにあたっても、金学順さんの映像をTBSは貸してくれなかったし、もっと言えば西嶋さんは勤めていたRKB毎日で映像化しようとしてできずに会社を辞めたわけですね。

西嶋 元々僕も植村さんが記事を書いた時期にソウルにいて、やっぱり金学順さんに会ってインタビューをしてるんです。その資料映像、インタビューそのものが今TBSに残ってるんですね。

――RKB毎日放送はTBSの系列局なわけですね。

西嶋 映画を作るのでちょっと使いたいと言ったら、いろんな理由はあるんでしょうけども、それは出せないということで使えなかったんです。

今回『標的』という映画になった取材を始めた頃は、僕はRKB毎日放送におり、取材を進める過程で植村さんのインタビューとか櫻井よしこさんの会見とか、いろんな材料が手に入って、これならドキュメンタリー番組にできるなと会社に企画書を出したけど、結局何度出しても全部ボツだったんですね。

理由ははっきり言われないんですけど、おそらく慰安婦問題を扱うこと、あるいは国家権力を批判してるというようなことへの配慮なのか詳しくは知りませんけど、結局RKB毎日放送では作れないということになりました。

これを作らないでいれば後悔すると思って、僕はRKB毎日放送を離れることによって一人で撮影を続けたのです。

――継続的にカメラを回し始めたのはその後なんですか。

西嶋 2016年の10月から撮影を始めました。植村さんと僕が会ったのはその年の9月で、ぜひドキュメンタリーとして記録したいと思ったので撮影を始めたのですが、会社に出した企画は通っていなかったので自費で取材をして回ってたんです。2018年の9月で会社を離れてそれから一人で作り始めたということです。

朝日新聞バッシングと慰安婦タブー

――そもそも西嶋さんも金学順さんを取材していたわけですね。

西嶋 僕も1991年当時同じような取材をしていました。他の日本の大きなマスコミも同じような記事を書いてるわけですよね。全く問題なかった。日本政府も93年に河野談話を発表して慰安婦の問題で一応謝罪をしてるんです。それが植村さんへのバッシングが始まる頃までに、一気に日本という国が変わってしまったんです。一体何が起きたんだということを伝えたくて、取材を始めたんです。

植村 正確に言いますと91年に僕が記事を書いた後、92年の『文藝春秋』4月号で西岡力氏が、僕の記事が事実誤認だと書いたんですよ。でもその時は捏造だとは言ってなかったんです。ところが97年、つまり安倍晋三氏らが中学校の歴史教科書から慰安婦問題を削除しようという運動を始めました。その後から西岡氏は、僕の記事だけを捏造と言い始めたんですよ。

僕も実は92年に『朝日ジャーナル』に反論を書きたいと思ったんだけど、会社は、その必要はないという方針でした。その当時は慰安婦被害者がどんどん証言を始めている時代でしたからね。ところが97年ぐらいから様子が変わってきて、2014年1月30日発売の『週刊文春』2月6日号に載った「捏造記事と言っても過言ではない」という西岡氏のコメントが拡散した。僕が就職することになっていた神戸松蔭女子学院大学に激しい攻撃と脅迫が来て、結局就職を見送ることになったんです。

そこで僕は、これは捏造記事じゃないからちゃんと説明してほしいと、朝日新聞に言ったんですよ。当時は朝日新聞の函館支局長でしたからね。それもあって朝日新聞は調査を始めたんです。

そして、その年の8月に植村の記事は捏造ではないと発表するわけですけど、ただ僕が「女子挺身隊の名で戦場で連行され」というふうに書いたことについて朝日新聞は、挺身隊は慰安婦のことではありませんという訂正を出すんです。でも当時、韓国では慰安婦のことを女子挺身隊というふうに呼んでいたし、被害者本人たちもそう喋ってたんです。

もう一つは吉田清治氏が済州島から慰安婦にするために朝鮮の女性を強制連行したという証言を、これは朝日だけではなく色々なところで書いてたけれども、朝日がそれを取り消したんですね。僕の記事が捏造でないという発表と吉田清治氏の証言の取り消しが同じ紙面に出たから、激しいバッシングは朝日新聞だけでなく僕にも来たわけです。

僕は朝日新聞を辞めた後は北星学園大学の非常勤講師だけやってたんですが、北星学園にも娘を殺すとか激しい攻撃が来ました。

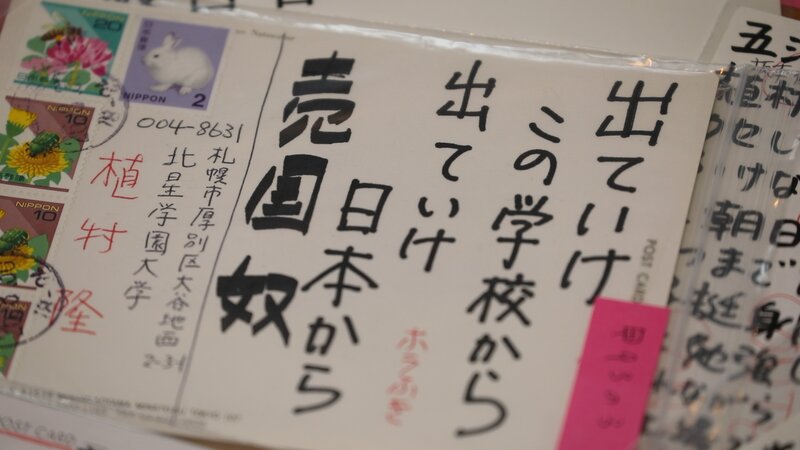

――2014年は激しい朝日新聞バッシングが起きて、朝日は謝罪して社長辞任に至るわけですね。週刊誌などで「売国奴」「国賊」といった異常な攻撃が吹き荒れ、朝日新聞も迷走した時期ですね。

植村 超迷走ですよ。しかもその迷走がまだ続いてるんです。慰安婦問題は完全にタブーになってしまったわけです。

ひとつ言っておきたいのは、その時に朝日新聞を激しくバッシングした産経新聞とか読売新聞も、91年当時は、金学順さんは強制連行されたと書いてたんですよ。僕はそういうのを、僕の記事が捏造ではないことを証明するために必死になって仲間たちと一緒に調べた。朝日新聞の中でもそういうことがわかって取材チームができたんですよ。慰安婦報道が他の新聞はどうだったのか、徹底的に調べて反転攻勢に出るということでした。ところがそのチームは発足したけれど、記事を1本も書かずに解体するんですよ。

福島原発事故の吉田調書の取り消しといったことなどが同時多発に起きて完全に朝日新聞が萎縮してしまうんですね。

それと西嶋さんが、今の大手メディアは権力に対抗しなくなったと言うけど、僕はちょっと違うと思っているんです。多分森友問題などについては朝日新聞もまだ報じると思うんです。ところが慰安婦問題になると、右翼の攻撃とかがあるわけじゃないですか。そういう侵略戦争に繋がる、そして日本がタブーとしたい南京とか慰安婦問題、そういうところに萎縮がかなりあるんじゃないかという気がします。

西嶋 日本は慰安婦の問題を忘れよう、なかったことにしようということで、メディアとかを通じて少しずつ国民の間にも広まっていっている。戦後補償を目当てにした言いがかりみたいな、そういうネガティブな印象が、国民の中に広がっています。慰安婦問題を通じて地に落ちた日本の名誉を回復しろといったような、安倍さんとかが言ってることが浸透して、慰安婦問題というのは韓国とかが悪いんだ、日本は悪くないんだというような、そういう見方が国民の間に広がったんじゃないかと思います。

娘さんの登場をめぐる支援者と家族の反応

――映画『標的』の話に戻します。観た人の多くがそう思うでしょうが、圧巻は、激しい脅迫を受けた植村さんの娘さんが最後に登場することですよね。

西嶋 そうですね。映画を撮りながら、ずっとやっぱりお嬢さんの話を聞きたいと思ってはいたんです。最初植村さんにちょっと相談したんですが、植村さんは父親という立場から、娘さんへの取材に慎重だったんです。実は植村さんの支援の方々も非常に慎重というか、ひどいバッシングを受けた娘さんが、映画に出ることによってまたバッシングを受けるんじゃないかと、かなり心配しました。

そこのところは僕もそうだろうと思っていたんですけれど、ある日植村さんの家に行って、なんとなく植村さんとお嬢さんの会話をずっと撮っていたんですが、ふとお嬢さんにカメラを向けたら、本当に素直に答えてくれた。

顔を隠すべきとか後ろから撮るべきだという声もあったんですけど、もし彼女が悪いことをしたとか、彼女の方にも非があるんだったらそういうこともあるけど、何も彼女は悪くないし、理不尽なバッシングを受けた。その彼女がきちんと自分の顔を出して答えてくれてるというのは、むしろ僕としてはそれを隠す理由はないんじゃないかと思ったんです。

この映画のテーマは、理不尽なバッシングとか不当な攻撃に対して怯まない、屈せずに立ち向かうということですから、お嬢さんのコメントや表情が映画の趣旨をそのまま物語ってくれたと思ったんですね。

ただやっぱり、本人がどう思うかと気になったので、一応試写会の段階でご本人に見てもらったんです。それで最後にこういうシーン使ってるけど構わないかと聞いてもらったら、植村さんを通じて「構わないです」と言ってきてくれた。やっぱりあの彼女の言葉は、僕も直接聞いてる時に、もうぜひこの言葉を伝えたいと思ったシーンでした。

家族内でどんな議論がなされたのか

――植村さん自身は迷いとか、あるいは家族内で議論はあったんですか。

植村 最初は、とりあえずいろいろ撮っておこうということで西嶋さんが撮ったので、その瞬間にはその場面を出すとかの話じゃないわけですね。それをどうするかという時に、やっぱり支援の人たちにはかなり激しい反対があって、西嶋さんがあんなものを撮るんだったら映画を宣伝しないと言うくらい心配した人もいました。

それは本当に(娘が)命を狙われてるという心配があったからです。実際問題、高校に通ってる頃に脅迫が来て、娘が通学するところを警察がパトカーで警備してたわけです。札幌の支援者たちはそういう経緯をよく知っているから当然心配しましたね。

西嶋さんは会社を辞めて映画を作ると言ったからみんなびっくりしたし、僕も本当に驚いた。すごいジャーナリスト魂ではあるけど、でもどうするんだろうという時にクラウドファンディングしようとなって予想以上にお金が集まったんですけど、クラウドファンディングに協力いただいた方に送ったDVDでは、西嶋さんは娘の顔をぼかしました。複写されたりして出回ったら人権侵害が起きるんじゃないかと考えたからです。

でも映画本作についてはどうするかということで、西嶋さんはうちの家族にその判断を委ねたわけですけど、弁護士は仮にまた二次被害が起きたら闘うとおっしゃってくれた。でもみんなが心配してるんで家族会議をやったら、妻は悪いことやってるわけじゃないから出ることは全く問題ないという感じでした。娘本人は怖いから出たくないというのではなくて、西嶋さんにインタビューされた時に自分がスラスラ答えてないし、内容も大したことなくて恥ずかしいから出たくないみたいなことを言ったんです。

でも、それは違う。実際の映画を観たらやっぱり説得力ある言葉だから、いや大丈夫だと、ちゃんといいこと言ってるよって私から言ったんです。そしたら、じゃあ別にいいわということになったんです。

だから家族としては、怖いとか攻撃があるとかという点での抵抗はなかったですね。むしろ娘本人の言いたいことは、脅迫した相手を訴えた裁判で和解せずに判決を求めたのは、こんな被害をなくしたいという思いがあったからだということです。そこは僕もすごいなと思いました。

本人はとても恥ずかしがり屋なんですよ。普通だったら西嶋さんのインタビューに積極的に答えるというタイプではないんです。でも、なぜか出ましたね。この映画を観ていたら、結局娘が主役だったんだなというのがよくわかりました。だいたい観ている人は、みんなそこのところでジーンときているんです。同僚が横浜シネマリンに観に行ったら、やはりそこで泣いてた人がいたと言ってました。

支援者たちのほとんどが反対した

西嶋 札幌の支援の人たちは、ほとんどが娘さんの顔を出しちゃいけないという意見でした。何人かは出すべきだという人もいたんですが、支援の方たちはやっぱりすごい心配していたんです。

だから映画の中で娘さんが、自分が受けた理不尽なバッシングを今現在受けてる人や、これから受ける人もいるかもしれないけれど、そういう人たちに対して黙っていないできちんと声をあげることが大事だと言ったのは、やっぱりとてもいい話だと思ったし、そのシーンを使って良かったです。札幌の試写会の後、やっぱりお嬢さんの言葉にジーンときた人がいて、この映画は100分あるんだけど90分ぐらいは前置きで最後の10分だけが本番ですね、と言ってくれた。僕は、よくわかりませんが…と言いましたけどね。

植村 うちの娘はほとんど支援集会といった場所に来ないんですよ。誘っても来ないし、もちろん表にも出たくないということだったんです。でも、最後に映画でバーンと出ちゃったのはすごいことだと思いました。

――映画を観て娘さんはどういう感想を持たれたのですか。

西嶋 出来上がった後、DVDとブルーレイを送ったんです。そしたら、映画を作っていただきまして本当にありがとうというメールがご本人から届きました。

植村 少なくとも、出たことについて後悔はしてないようです。あんまりそれで良かったとか素晴らしい映画だとかそういうようなことは言わないんですけど、本人は多分良かったということで噛みしめてるんだと思います。

実はこのあいだ朝日新聞の記者が娘に電話インタビューしたいと言ってきたので、本人にどうだって聞いたら、試験中は駄目だけど試験終わったらOKだと言っていました。その後、取材に応じました。

――それも含めて朝日新聞社内では、この映画の記事を載せるかどうかいろいろな議論がなされているのでしょうが、ぜひ掲載してほしいですね。

--

言うまでもないが、この最後の「ぜひ掲載してほしい」という記事が冒頭に書いた3月4日のものだ。