「給特法」の枠組み維持で、教員の長時間労働が解消しない理由

全国各地で深刻な教員不足にまで至り、公立学校教員の長時間労働が社会問題化する中、以下のような、自民党の「令和の教育人材確保に関する特命委員会」による政策提言(「令和の教育人材確保実現プラン」)がだされた。

「教員の長時間勤務について「将来的には月20時間程度を目指す」として学校現場のマンパワーの抜本的な拡充を掲げるとともに、「教師は高度な専門性と裁量性を有する専門職」だとして給特法の教職調整額を現行の4%から「少なくとも10%以上に増額」することを打ち出した。委員長を務める萩生田光一政調会長は会合後、こうした改革を実現するため「毎年度の国費投入額について約5000億円規模の拡充が必要になる」と説明した。提言では、こうした内容を今年6月に政府が閣議決定する「骨太の方針」(経済財政運営と改革の基本方針)に反映させ、2024年度から3年間を「予算・制度両面を抜本的に改革する期間」と位置付けるよう政府に求めていく考えを明記した。」

これに対しては、多くの批判が殺到し、巻き起こる批判を取り上げた記事(「教員残業代『4%→10%』自民党の改善案に批判殺到 『現場を知らなさすぎ』『過重労働を正当化される』」)もでている。

この政策提言で特に注目されるのは、現状の給特法(注1)の枠組み(残業時間に比例して残業代が支払われない)を維持しつつ、残業代の代わりに支払われる教職調整額を4%から「少なくとも10%以上に増額」する、にとどめる点だろう。

給特法の問題点

給特法が抱える核心的な問題は、①労働を労働と認めない運用を生み出していること、②残業代支払いによる長時間労働の抑止が機能しない(「定額働かせ放題」)こと、の2点だ。

しかし、自民党のこの政策提言では、その問題点が全く解消されない。

公立学校教員の残業代不払いを合法化する法的根拠が、1971年に制定された給特法だ。この給特法により、他の多くの公務員や、同じく教員として働く国立や私学の教員には支払い義務が課される残業代(労基法37条)が、公立学校の教員には合法的に支払われないのが実情だ。

この給特法は、給料月額の4%相当の「教職調整額」を支給する代わり、時間外勤務手当および休日勤務手当(「残業代」)は支給しないとされ、他方で、超勤4項目(1. 校外実習等、2. 学校行事、3. 職員会議、4. 非常災害等)を除き、教員に時間外労働を命じることはできない建前になっている。

しかし、現実には教員の「自発性」による業務遂行とされ、部活動指導などを典型とする恒常的な時間外勤務を強いられてきた。しかもこれが「労働」として取り扱われず、時間外労働が常態化している(問題点①)。問題点①は、労働法の長時間労働を規制する規定の入り口から除外されて、労働法の保護から除外されてしまう根源的な問題である。

これと相まって、使用者が教員への残業代支払いをせず、教員の業務を増やし続けることが可能なシステムのため、時間比例で負担が増える残業代支払いを避けるため使用者が真剣に業務削減の努力をしない状況も生み出している(問題点②:定額働かせ放題の構造)。問題点②は、使用者に残業代支払いを命じる労基法37条の主たる趣旨(長時間労働抑止)が機能せず、現場にコスト意識が生まれない問題だ。

問題①:自主的なものとして「労働」と認めない運用

給特法の問題というと、残業代というお金の問題が注目されがちだが、この問題①の方が、実は深刻だ。

給特法下が建前では超勤4項目を除き、教員に時間外労働を命じることはできないとされているので、現状の行政運用では、それ以外の時間外「労働」が存在するという建前を受け入れる解釈がとれない。そこで、時間外勤務が教員による自主的・自発的なものであるという馬鹿げた解釈がまかり通っているのが現実である(注2)。

このような馬鹿げた解釈を追随したのが、さいたまの公立教員の超勤訴訟判決である。ここでは、給特法が掲げる「職務と勤務態様の特殊性」(給特法1条)を理由に、一般の労働者とは異なり、教員は厳密な労働時間管理すらできないとして、法令上使用者に課された労働時間把握義務をも否定されている。

長くなるが、その一部を引用してみる。

「教員の職務は、使用者の包括的指揮命令の下で労働に従事する一般労働者とは異なり、児童・生徒への教育的見地から、教員の自律的な判断による自主的、自発的な業務への取組みが期待されるという職務の特殊性があるほか、夏休み等の長期の学校休業期間があり、その間は、主要業務である授業にほとんど従事することがないという勤務形態の特殊性があることから、これらの職務の特質上、一般労働者と同じような実労働時間を基準とした厳密な労働管理にはなじまないものである。例えば、授業の準備や教材研究、児童及び保護者への対応等については、個々の教員が、教育的見地や学級運営の観点から、これらの業務を行うか否か、行うものとした場合、どのような内容をもって、どの程度の準備をして、どの程度の時間をかけてこれらの業務を行うかを自主的かつ自律的に判断して遂行することが求められている。このような業務は、上司の指揮命令に基づいて行われる業務とは、明らかにその性質を異にするものであって、正規の勤務時間外にこのような業務に従事したとしても、それが直ちに上司の指揮命令に基づく業務に従事したと判断することができない。このように教員の業務は、教員の自主的で自律的な判断に基づく業務と校長の指揮命令に基づく業務とが日常的に渾然一体となって行われているため、これを正確に峻別することは困難であって、管理者たる校長において、その指揮命令に基づく業務に従事した時間だけを特定して厳密に時間管理し、それに応じた給与を支給することは現行制度下では事実上不可能である(文部科学省の令和2年1月17日付け「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」〔文部科学省告示第1号〕においても、教育職員の業務に従事した時間を把握する方法として、「在校等時間」という概念を用いており、厳密な労働時間の管理は求めていない。甲82)。このような教員の職務の特殊性に鑑みれば、教員には、一般労働者と同様の定量的な時間管理を前提とした割増賃金制度はなじまないといわざるを得ない。そこで、給特法は、このような見地から、教員に対し、労働時間を基準として一定の割増賃金の支払を使用者に義務付ける労基法37条の適用を排除・・・以下略・・・」

(さいたま地裁令和3年10月1日判決労判1255号5頁以下・太字部分は引用者による、なお判決文は原告によって公開されている)

この判決の考え方が、正に、今の公立学校でまかり通っている、給特法下による労働時間の運用であり、超過勤務が自主的なものとされ「労働」時間として把握されていない。

本来、長時間労働の是正にとって最も重要な契機は、厳格な労働時間把握だ。正確に労働時間を把握しなければ、労働実態が密室化したままで、どんな対策も現実を踏まえない机上の空論となる。

しかし、この裁判例は、給特法により、教員の職務や勤務形態の「特殊性」を強調し、教員の労働実態から時間把握が不可能などという理屈まで示している。これでは、教員の労働時間について文科省が打ち出した上限指針(原則、在校等時間月45時間以内とする)など機能せず、時短の取り組みが進まないのは、当然だろう。

このような「労働」を労働と扱わない運用を止めることは、給特法を廃止せずとも理論的には可能だが、現実には、裁判所をもこの解釈に追随しているのが現状である。そうであれば、これを速やかに打開するには、「給特法」自体を変えるほか現実的な術はない。

自民党の政策提言のように、給特法の仕組みを残したママでは、労働なのに労働ではない「自主的」な活動であるという解釈を残存させてしまい、実効的な対策がとれないのだ。

問題② 残業代支払いによる長時間労働の抑止が機能しない(「定額働かせ放題」)構造

自民党の政策提言は、残業代の代わりに支払われる教職調整額4%を増額するものだが、これでは、労働基準法がもつ残業代制度の趣旨が全く機能しない。

この残業代制度の趣旨を明言した、医療法人康心会事件(最2小判平成29年7月7日)はこのように述べている。

労働基準法37条が時間外労働等について割増賃金を支払うべきことを使用者に義務付けているのは,使用者に割増賃金を支払わせることによって,時間外労働等を抑制し,もって労働時間に関する同法の規定を遵守させるとともに,労働者への補償を行おうとする趣旨によるものであると解される(略)。

このように、労基法37条の、使用者に割増賃金を支払わせることにより時間外労働等を抑制しもって労働時間に関する同法の規定を遵守させるという趣旨は、要するに、使用者に対してコスト意識を与え、時短に取り組ませる仕組みだ。

だが、定額で支払う教職調整額が引き上げられても、使用者が長時間労働削減に向けて努力しようとする意欲はわかず、むしろ「教職調整額が引き上げられたのだから構わない」と現状の長時間労働を追認する意識さえ生みかねない。

使用者は労働者を残業させると、その労働者の時間単価以上の割増分をも含む残業代の支払いを命じられる。この割増し賃金まで含む残業代支払いを避けるため、使用者は労働時間削減に向けて本気で努力することを強いられ、長時間労働抑制につながるというのが法の狙いだ。

しかし、給特法下では、労働なのに自主的な活動であるとして責任を放棄し、使用者に残業代支払い義務が課されず、さらには労働時間管理の意識も鈍くなるのだ。

教育現場は、社会の変化に対応するため、今後も常に一定の変化・新たに増える業務がでてくるはずで、現場の教員にはそれへの対処が求められる。しかし、現状では、新たに業務が増えても教員の「自発的」な行為とされ労働とすら扱われず、使用者に残業代支払いのコスト意識が働かない。業務量を増やすことに躊躇もなく、本気で業務削減をしようという意識も芽生えないのだ。

本来であれば、残業代というコストに見合う価値のある業務か否か、教員の業務を見直す際の視点とされ、これが業務削減に向けて大きな推進力となる。

教員の業務削減では、教育的な効果の有無が争点になりがちだが、本来はそうあるべきではなく、教員に残業代を支払う(または要員を増やす)ことに見合う業務なのかが問われねばならない。現在も教員の業務に無駄は多いだろうが、何の教育的な価値もないという業務は少ないので、教育的な効果の有無を指標にすれば、いつまで経っても抜本的な業務改善は不可能だ。

これは、この間の文科省の対応が目に見える効果を上げていないことからも実証されたといえるだろう。

ブラック企業の代名詞である「固定残業代」より酷い給特法

民間企業でも、残業代の支払いを免れて、労働者の無賃労働を利用しようとする使用者は存在する。そんな「ブラック企業」が悪用してきたのが、残業代を「定額払い」にしてしまう固定残業代だ。

固定残業代という制度は、給特法のようにそれを認める法律に存在する訳ではなく、使用者と労働者の「合意」で「定額働かせ放題」にしようとするものだ。

給特法は、この「固定残業代」とも対比されるが、給特法はブラック企業の代名詞ともいえる固定残業代制度よりも酷いというのが実情だ。

先の、医療法人康心会事件(最2小判平成29年7月7日)は、この「固定残業代」に関する最高裁判決だが、そこではこのように述べて、導入された固定残業代制度を違法だとして使用者に時間比例の残業代支払いを命じている。

使用者が労働者に対して労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには,割増賃金として支払われた金額が,通常の労働時間の賃金に相当する部分の金額を基礎として,労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになるところ,同条の上記趣旨によれば,割増賃金をあらかじめ基本給等に含める方法で支払う場合においては,上記の検討の前提として,労働契約における基本給等の定めにつき,通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要であり(最高裁平成3年(オ)第63号同6年6月13日第二小法廷判決・裁判集民事172号673頁,最高裁平成21年(受)第1186号同24年3月8日第一小法廷判決・裁判集民事240号121頁,最高裁平成27年(受)第1998号同29年2月28日第三小法廷判決・裁判所時報1671号5頁参照),上記割増賃金に当たる部分の金額が労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回るときは,使用者がその差額を労働者に支払う義務を負うというべきである。

労基法37条の趣旨から、一定の要件(この判決は「判別」可能性といわれる要件を指摘)を満たさない場合(注3)、固定残業代制度を導入しても違法となる場合がある(制度が存在しない前提で全ての残業時間に対応する残業代支払いが命じられる場合がある)。これが、給特法による調整額との違いだ【相違点①】。

現在、固定残業代制度が長時間労働を生み出す要因となっており、数多くの残業代裁判が起こされている。しかし、そこでは、「合意」があると制度が導入されても、固定残業代制度自体が違法とされる場合(労働者勝訴)が圧倒的に多い。

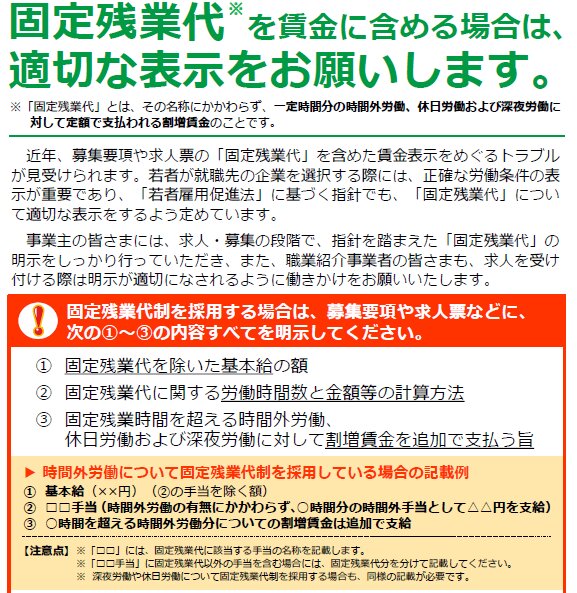

そういった固定残業代が悪用されてきた実情を踏まえ、若者雇用促進法、さらには職安法改正があり、民間企業等の求人で固定残業代を採用する使用者には、求人段階で、ハローワーク含め、以下のような厳格な明示が求められている。

ここで注目してほしいのは、固定残業代の明示事項の③「固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨」の明示が要求されている点だ。

民間企業では、固定残業代を導入しこれが違法ではない=合法、とされた場合でも、「合意」された残業時間を超えて残業すれば、差額分の残業代が支払われねばならない(差額精算)。しかし、給特法下で働く教員は、このような差額精算すらなく「働かせ放題」となっているのだから、固定残業代よりも酷い制度だ【相違点②】。

さらには、固定残業代は「合意」(注4)で成立するので、労働者が固定残業代の採用されている会社への入社を拒否する等の一応の選択肢があるが、公立学校教員には、給特法を拒否するという選択肢はない【相違点③】。公立教員が「私は、給特法による調整額の支払いに納得できない」と訴えても、現場でそのような選択肢は与えられないし、裁判所に訴えても、給特法下では残業代の支払いを認められないという判決が確立している(先のさいたま地裁令和3年10月1日判決はその一例に過ぎない)。

他方で、民間企業は、先の医療法人康心会事件に限らず、固定残業代制度が導入されても、制度自体を違法として、残業代が1円も払われていない前提で残業代の支払いを命じる判決が山ほどあるのだ【相違点①】 。

先に引用した医療法人康心会事件の事案は、当事者は医師で年俸額が1700万円という事案だ。教員と同じ高度専門職で自主性・自立性が求められる医師について、公立教員より遙かに高額な年俸が支払われていたとしても、時間比例で残業代支払いが認められ、「医師の職務に自律的な判断による自主的、自発的な業務への取組みが期待されるという職務の特殊性」など問われない。

給特法が教員の職務の特殊性から不可欠であるといった理屈は、教育界でしか通用しない独自の理論であり、教育界にはびこる「歪んだ聖職」意識が、公立教員への差別的な待遇が放置される要因となっていないだろうか。一刻も早く、私学や国立の教員に既に適用されている、「普通の労働法のルール」に入るべきだろう。

給特法を変えたら直ちによくなるか?

他方で、給特法さえ廃止したら、直ちに教員の長時間労働が是正されるかといったら、そんなことはあり得ない。

改善傾向にあるとはいえ、残業代が支払われる民間企業であっても、今でも長時間労働は蔓延しているし、長時間労働が要因の過労死等もなくなっていない。

労基法37条の残業代は長時間労働抑止の趣旨だが、それが十分に機能せず、絵に描いた餅になっている職場もある。

だから、給特法の廃止等で得られるのは、少なくとも、労使の努力で業務を減らす・人を増やすといった職場を変えやすい環境に過ぎない。残酷な様だが、現実に労基法を活用して、時短を実現するのは、労使の現場の努力次第ともいえる。

とはいえ、現状は、そういった労使の現場での努力すら、法的に封印されている。特に、長時間労働が問題になっている職場だからこそ、給特法の枠組みを廃して、他の職場と同様程度には、法的な保護が与えられるべきだろう。私には、それが、高望みだとも、特異な対応だとも思われない。

なぜ、給特法の廃止等が必要なのか?

教員の長時間労働が社会問題になって久しいが、未だ、目に見える改善は進んでいない。

実際、2022年に文科省が実施した勤務実態調査(速報値)では、中学教員で今もなお37%の教員が過労死ラインを超える長時間労働(1ヶ月80時間超)となっているとされる(その数値が「持ち帰り残業」を含んでおらず、「控えめな推計」であることは、内田良教授のこの記事をご覧下さい)。

民間企業では、コロナ禍を経て、当たり前の労働である在宅ワーク(=「持ち帰り残業」)が、自主性活動等として統計からも除外されるような状況を生んでいるのも、給特法である。

給特法がある限り、どれだけ素晴らしい時間削減の対策がとられ、たとえそれが一次的に機能して成果を上げても、恒常的に長時間労働を削減させる実効的な対策にはなり得ない。今後も、公立学校の教育は、時代の変化に伴い常に新たな業務が増えていくはずだ。そのとき、民間企業であれば当然にとられる使用者の対応(残業代を払う→それが嫌なら人を増やすか、業務を削減する)が、現状の給特法下の調整額による仕組みが残る限り、解消されないのだ。

政府与党は、本気で教員の長時間労働に取り組む気持ちがあるのなら、給特法の枠組みに固執せず、長時間労働是正の起爆剤として、「労働」を労働と認めず密室化し残業代による長時間労働抑止の射程外となってしまう、給特法の廃止等に踏み込むべきだ。この起爆剤は、文科省が取り組む、教員の魅力・やり甲斐アピールよりも、遙かに教員志願者の心に響くはずだ。

教育予算はあるのかという指摘

公立学校教員に残業代を支払った場合、年間9000億円とも言われる財源が必要と指摘され、これを踏まえ給特法の枠組みを崩すのは実現可能性がないという意見もある。

しかし、現状の長時間労働を放置する前提であればさておき、本気で長時間労働を削減する前提にたつのであれば、現状の長時間労働を前提にした財源の試算を念頭に、実現可能性を論じるのは誤っている。

多くの民間企業でも、残業代支払いのコストを意識して、本気で業務削減が取り組まれ成果を上げている例もある。もちろん逆もあるが、やる気になれば変えやすい環境なのがどちらなのかは、残業代制度が機能する環境なのは明らかだ。

しかも、今の公立学校教員の処遇は、同じく公的予算が支出される他の公務員(たとえば、自衛官・消防士・警察官)に残業代が支払われるのと比較しても、不合理・不均衡だ。この法的な不公平・不均衡を直視すれば、予算支出を「壁」と考えて、諦めるべきではないだろう。

さいごに(誰のための改革か?)

教員の長時間労働は、教員やその家族だけの問題ではない。公立学校教員による長時間労働は、教員から子ども達と向き合う余力を奪うだけでなく、教員離職者を生み出し志願者減少に至り人材不足まで顕在化させ、教育の質低下をも引き起こしている。最終的な被害者は、教え子である、子どもたちだ。

そして、教員の無賃労働のサービスを享受し、多くの業務負担を学校教員に要求してきたのは、最終的には保護者含む私たち市民一人一人である。

だからこそ、公立学校教員の長時間労働の問題を、学校の問題に閉じ込めず、広く社会的な課題として受け止める必要があるし、「給特法」の枠組みを維持した自民党の政策提言に対しても、市民の声をあげていく必要があろう。

こういった思いもあり、私も署名の呼びかけ人となり、給特法の抜本改善を求める署名に取り組んでいる。ぜひ、この署名にもご協力ください。

注1 給特法=公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

注2 給特法の存在を前提にしつつ超過勤務の実態を把握するべく、文科省は、労働時間とは異なる「在校等時間」という特殊な概念を生み出し、実質的な残業時間を把握しようとしている。しかし、持ち帰り残業時間の把握に顕著にみられるように、実際の教員の労働時間を正確に把握する概念として十分に機能していない。

注3 固定残業代の有効要件として、判別可能性以外にも、対価性・公序良俗に反しないこと等が求められているが、本題ではないのでこの限度にとどめる。

注4 就業規則による固定残業代制度導入の例も多いが、本題ではないので、「合意」の中に含意するとしてお読みいただきたい。

2023/05/15 17:39 誤記の校正を行った。