【後編】国って何だろうか。民族という名の毒、そして象徴としての国王とは。

お待たせして申し訳ありませんでした。やっと後編、最終回です。

ご存知のように、国際連合という組織がある。第二次大戦終了後の1945年発足、現在193カ国が加盟している。

それに先立って、第一次世界大戦が終わった後にうまれたのが「国際連盟」だ。

この二つを英語にすると、国際連合が「United Nations」、国際連盟は「League of Nations」である。どちらもNation(ネーション)という言葉を使っている。

これはフランス語でも同じで、国際連合は「Organisation des Nations unies」、国際連盟は「Société des Nations」といって、やはりNation(ナシオン)という同じ言葉である。

なぜ「Nation(ネーション)」という言葉を使っているのか。「国」という言葉ならば、他にもCountry(カントリー)や、State(ステート)があるではないか。「United Countries」とか、「United States of the World」等でもいいではないか。

これは、当時から今まで「国とは、Nation(ネーション)を単位に構成される」という思想が基礎にあるからだ。そして現実には、国とは「Nation-State(ネーションステート)」=国民国家を基盤にしてつくりあげられるものだと、考えられているからである。

この考えの基になったのが、日本語でいう「民族自決」の考えである。「各民族が一つの国をもつべきである」という響きがある。

「民族自決」という訳語への違和感

しかし、この「民族自決」という日本語訳に、筆者は大きな疑問をもっている。英語でもフランス語でも、もとの言葉をそのまま訳すと、「自分達のことは自分達で決める権利」という意味なのだ。

英語だと「Self-determination」フランス語では「Droit à l’autodétermination」「Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes」である。

「自決」はあっているが、「民族」とはどこにも書かれていない。

この「自分達のことは自分達で決める権利」は、第一次世界大戦後の世界をどのように築くかという方針において、鍵になった言葉である。1917年、レーニン(ロシア・ソ連の思想・政治家)の「平和についての布告」、そして1918年、アメリカ大統領ウイルソンの「14か条」に盛り込まれている。

つまり、外国や、王・貴族の特権階級に隷属するのではなく、人民は自分のことは自分で決めるべきだという、民主主義の根本を意味している。すでに国をもっている人々にとっては「革命」、外国に支配されている人々にとっては「独立革命」となる。

(ただしこの原則は、当時、現実には欧州にしか適用されなかった。欧州の中でも適用外となる地域があったし、ましてやアジア・アフリカなどは、問題外だったといえる)。

「民族自決」という訳語は、まさに激動の時代の機運を表していたものだったと思う。当時は、この訳で良かったかもしれない。

ただ、本質的な意味から言えば、「民族自決」は、やはりあまりにも訳しすぎだと思う。なにせ、この「自分達のことは自分達で決める権利」は、現在の国連憲章にもある言葉なのだ。

国連憲章の第1章第1条2に、以下のように書かれている。

「人民は、等しい権利をもっており、自分のことは自分で決める(self-determination)という原則を尊重することを基礎として、国家(nations)の間の友好関係を発展させること、そして世界の平和を強化するために、他の適切な措置をとること」

ここで「Nation」「self-determination」という言葉が使われていることに注目したい。

国連憲章の公式日本語版では、「self-determination」に「自決」という訳語を使っている。

「自決」は「民族自決」よりは正確だが、日本語の場合、戦争における「集団自決」など、「自決=自殺」の意味も加わってしまう。何かこの言葉におどろおどろしさを感じるのはそのためだろう。

訳語としては「人民決定権」のほうが良いと思う(これが最適かどうかはわからないが)。

日本の外交は国連主義なのに、大戦期はともかく、いまだに学術文献等で「民族自決」の言葉が使われているのを見ると、たいへん違和感をもつ。

前編で詳しく説明したように、「Nation(ネーション)」の定義は、民族とは限らない。「歴史、文化、民族の意識などで、心や精神的な面で一つの国や集合体となっているもの」をいうのだ。

一番わかりやすい例は、アメリカ合衆国だ。民族は多岐にわたるが、一つのNation(ネーション)になっているではないか。

現代のフランスも、サッカーチームを見ればわかるように、様々な肌の色の人が混ざっていて、新しいフランス共和国という一つのNation(ネーション)になっている。

日本は基本的に、外国人を受け入れない国である。お金もあって礼儀をわきまえている外国人のみ、観光、学術、交流などで受け入れているだけである。その日本人の排他性がゆえに、「一つの国=一つの民族」と飲み込んで疑うことを知らない土壌があると思う。

地理がつくりだすNation

このような日本人の性質がつくりだされた背景には、地理がある。

地理は、一つの「Nation」を形づくるのに、極めて大きな役割を果たす。

実際、イタリア・スイス・フランスを分けるものはアルプス山脈である。スペインとフランスを分けるのは、ピレネー山脈である。

バルカン半島が民族の火薬庫と呼ばれるのは、山岳地帯だからである。山は固有の民族をつくりやすい。昔は、列車も飛行機も難しく、孤絶した環境をつくりやすいからだ(今でもそのような地域は存在する)。

欧州大陸、特にフランスでは、地政学が大変発展している。私の好きな学問の一つだ。

もちろん、山だけではなく海もある。日本が日本であるのは、いわずもがな、海に囲まれた島国のためである。

民族や国の不確かさ

中編にも書いたように、民族も国も自明ではない。

昔の世界地図を見ていただきたい。今は存在しない国の名前だらけである。現代から見れば、消滅してしまった国名や民族名は、山のようにある。

紀元前に、地中海に7世紀近く続いたカルタゴという国があった。海の民だった「カルタゴ人(フェニキア人)」が存在した。今の21世紀、カルタゴ人の末裔という人々は存在するだろうが、カルタゴ人は存在しない。

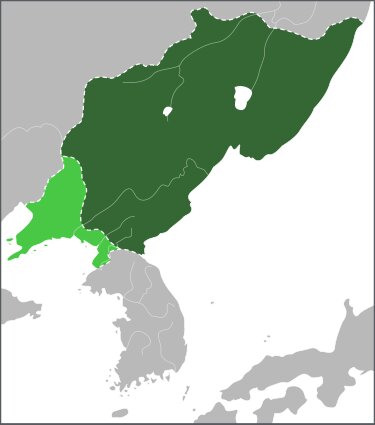

昔、渤海(ぼっかい)という国が、日本海沿岸の満州地方にあった。日本では、飛鳥・奈良・平安時代にまたがる時代のことである。今、中国と韓国・北朝鮮が、「あそこは我が国の歴史の一部だ」という問題で争っている。

実際には当時、様々な人々(部族・民族)が集まっている国だった。それでも国が存在した当時は、「渤海人」「渤海の民」という意識があったろうに。当時は、中華人民共和国も、北朝鮮も韓国という国もなかったにもかかわらず、今この三国は、渤海は歴史的に自分の国に帰属するといって、大論争をしている。歴史は現在の目から見て編まれるものだという、典型例であろう。

民族とは国とは何だろうと、深く考え込んでしまう。

民族というのは生物学的違いも含む。地中海沿岸に住んでいる人たちと、スラブと呼ばれる人たち、ゲルマンと呼ばれる人たち、アングロサクソンと呼ばれる人たちは、顔つきや骨格が違う。慣れると見分けがつくようになる。とはいっても、混ざり合っていて、見かけでわからない人のほうが多いかもしれない。

そうかと思うと、ラテン人と呼ばれる人たちがいる。ラテンは生物学的な呼称というより、ラテン語やラテン文化から来ている、文化的な呼び名である。

一番よくわからないのは、ユダヤ人だ。私はフランス人の友人に「ユダヤ人は外見でわかるのか」と聞いたことがある。彼は「たまに、明らかにユダヤ人らしい風貌の人はいるが・・・でも率直に言って、帽子とかヒゲとか、民族を示す何かが外見にない限り、ほとんど全く見分けがつかない」と言っていた。

ユダヤの文化施設の図書館で働く人に、「ユダヤ人の定義って何ですか。宗教ですか」と聞いたことがある。その人は「私は、多くのフランス人が今はもうカトリック教会に通わないように、シナゴーグ(ユダヤ教の礼拝の場所)には通わない。家族は、アメリカ人、カナダ人などと、自由に結婚している」という。「それなら、一体どのように民族の意識をもつのですか」と聞いたら、「お前はユダヤ人だと、指をさされるのです」と答えた。とても悲しそうな表情だった。

今から思うと、そんな質問をするなんて、若くて無知で無謀だったと思う。でも、民族意識で膿んだ世界には、まったくトンチンカンな外国人が必要なのだとも思う。

なぜなら、「民族」というのは、強烈な毒だからだ。一度思い込んでしまったら、逃れられない強烈さをもつ毒である。第二次大戦でガス室という極限を経験してしまったヨーロッパには、民族という名の毒を嫌う人たちが大勢いる。

Nationというのは、決して民族だけではない。歴史、文化、民族の意識などで、心や精神的な面で一つの国や集合体となっているものをいうのだと、心に留めておきたい。

ナショナリズム(Nationalism)という言葉は、Nationから来ている。圧政からの解放には、良い響きをもつ。圧政とは、自国の王や皇帝、独裁者からの解放(革命)、あるいは外国の支配からの解放である。しかし、これが行き過ぎると、極右となり、悪い響きをもつようになる。

ナショナリズムのあいまいさは、Nationのあいまいさでもある。

民族という名の毒から解放されるように、行き過ぎのナショナリズムと距離を置けるように、いま欧州には「欧州連合」という発明品がある。英語ではEuropean Unionだ。

かつて欧州大陸には、ソビエト連邦という、複数のNation を内包する国家があった。これは英語でSoviet Unionだ。どちらも「Union」だ。日本語では、連合だったり連邦だったり、ケースによって訳語が異なる。だから、ソビエト連邦はソビエト連合とも訳せるし、欧州連合は欧州連邦とも訳せるものだ。

日本を含む外部から見ると、欧州連合は、ヨーロッパで排他的に固まっていく潮流に見えるだろう。しかし、全体から見ると、今はまだそのような時代には至っていない(将来なるかもしれない)。

各加盟国は、妥協やある程度の犠牲を払ってでも、他の加盟国と協調しようという姿勢がなければ、決して欧州連合は保てない。その意味で、欧州連合は、本質的には左派である。ただ一つ間違えると、各国の「国民国家」の意識が頭をもたげる危険を、今でもはらんでいる(特に、移民問題)。

英国と、象徴としての国王

長くなったが、この原稿は、スコットランド独立問題を契機に書いたので、最後に英国の問題に戻りたい。

英国がEU離脱を決めた時、トマ・ピケティは第一声で「英国は島国だ」と言ったのも、「閉じこもることが、大陸よりもずっと簡単」という意味だろう。

共同体や国を形づくるのに「国王」「皇帝」という存在がいることがある。

歴史上、連邦国家は、王がいることが多かった。連邦国家とは、たくさんの民族、たくさんの言葉、たくさんの文化が集まっている国のことである。欧州の歴史では、パプスグブルク家のオーストリアが最も有名だろう。

第一次世界大戦が終わり、ベルサイユ条約が結ばれた。ベルサイユ体制による欧州の地図上の最も大きな変化は、オーストリア=ハンガリー帝国が解体してしまい、小さな「国民国家(Nation-State)」が大量に生まれた光景だった。

このシステムには、国王のように専制的なリーダーも含んで良いだろう。例えば、ソビエト連邦の書記長も、国王ではないが、集中的な権力を握っていた。中国を加えてもいいかもしれない(議論が分かれそうだが)。

ただ、国王や専制的なリーダを戴く連邦的な国は、程度の差こそあれ、ゆるく束ねているのであり、一つのNationを形づくるまではいかないことを、歴史は証明しているように見える。ソ連しかり、パプスグブルク家のオーストリアしかり、今の英国しかり。

もともと一つのNationを形づくるのが無理な地域だから、国王や専制的なリーダを戴いて、ゆるく繋がろうとするのかもしれない。

現代において、国王はどのくらい「複数のNationを束ねる象徴」として機能できるだろうか。

スコットランドは、2014年の独立を問う住民投票の際に「君主はエリザベス女王で」と定めていた。つまり、独立といっても、イングランドとのつながりを完全に断ちたいという訳ではなかったのだ。

エリザベス女王は、スコットランドのみの独立王国最後の王、メアリ・スチュワート女王の血縁である。

しかし、果たしてスコットランドは、もしエリザベス女王が崩御したら、果たして「君主はチャールズ国王で」となるだろうか。イングランドの人々にすら、チャールズ皇太子とカミラ夫人は人気がないのに。

この問題を考えると、いつも頭に思い浮かぶ本がある。若い頃に読んだ、江村洋先生のハプスグルク家についての本である。

その中での描写は、今でも覚えている。手元に本がないので、記憶の中から以下に説明したい。

ハプスブルク家の(事実上)最後の皇帝、フランツ・ヨーゼフ1世は、若き日の失敗のあとは、「みんな一致協力して」しか言わなかった。この皇帝は結局68年もの長き間、広大で、たくさんのNationを内包する帝国に君臨した。

今のようにメディアが発達していない時代で、皇帝が毎日何をしているかはベールに隠されていたが、王宮の奥で国を束ねるために実直に働いている「国父」という強いイメージを、人々はもっていた。

人民の自決権の要求と、革命の機運が吹き荒れる欧州で、彼が存命中は、オーストリア=ハンガリー帝国はかろうじて一つの国を保っていた。

長男ルドルフ皇太子は謎の死をとげ、次の皇太子で甥のフランツ・フェルディナントは、名前は広く知られていたが、貴賎結婚のために人気は全くなかった(今の眞子さまみたいな感じか?)。しかし彼がサラエボで暗殺されてしまい、第一次世界大戦が始まり、次に皇太子となった皇帝の甥の子カールは、まったく帝国内で知られていなかった。

このように世継ぎに大欠陥があるなかで、「国父」たる皇帝が崩御すると、中心がなくなり真空となって、帝国は崩壊した。

ーーこのような内容を、江村先生はお書きになっていた。当時私は、なぜ中心が真空となって国が崩壊したのか、全然わからなかった。

でも今、95歳のエリザベス女王を見ていて、理解できるようになった気持ちがする。今の英国は、まるで約100年前のオーストリア=ハンガリー帝国の最後の光景が再現されようとしているかのようだというのは、言い過ぎだろうか。

エリザベス2世女王、95歳。即位は1952年。今年でフランツ・ヨーゼフ1世を追い越す在位69年となった。

女王の母親であるエリザベス王太后は101歳で薨去した。夫のエジンバラ公は、先ごろ99歳で亡くなった。

スコットランド議会のスタージョン首相は、コロナ禍がおさまったら、4年の任期のうちに、必ず二度目の独立を問う住民投票を行うと公約している。今、独立派と残留派は、だいたい半々と言われている。

二度目の独立投票でも、「エリザベス2世女王を国家元首で」という内容で行うだろうか。もし投票の前に君主が崩御することがあったら、どうなるのだろうか。本当にチャールズさんとカミラさんを、国王夫妻として迎えるだろうか。

スコットランドを英国に引き止めるには、何よりもエリザベス女王の健勝が重要ということになるかもしれない。

女王は大変なご高齢なのに、なんという重荷だろうか。女王は英国の崩壊を防ぐために、何としても息をし続けなければならないのだ。

もし本当にスコットランドが独立を選択するのなら、欧州連合(EU)は、議論があっても、同国を迎え入れると筆者は思う。おそらく他の国と一緒の加盟(例えば旧ユーゴスラビア連邦の国々)になるのではないかと推測している。

二つのユニオン(連合)ーー「ユナイテッド・キングダム(United Kingdum・連合王国)」と、欧州連合(European Union)が重なったとき、一つが崩壊するのは、歴史の必然なのだろうか。

「連合王国の弱体化を感じたから、イギリス人はEU離脱を選択した。しかし離脱を選択したことによって、崩壊が格段に早まった」という歴史の結論が出る日が来るのだろうか。

国という3つめの言葉「Country(カントリー)」

国には「Nation」「State」「Country」の3つがあることを、前編の最初に説明した。

Country(カントリー)の説明がなかったので、最後に書いておきたい。

Country(カントリー)は、ごく一般的な「国」という言葉だ。「田舎」という意味もある。出身地や田舎を懐かしむような、そんなニュアンスを含むこともある。

日本では昔、「御国(おくに)はどちらですか」という聞き方をした。「出身地はどちらですか」という意味だ。「◎◎県です」と答えるよりも、「信州です」「近江です」等というほうが、しっくりくる感じがする。もしこの「御国」を訳すとしたら、英語ならCountry(カントリー)、フランス語ならPays(ペイ)がしっくりくるだろう。