日銀法改正から20年、新日銀法の目的を再確認すべき

1998年4月1日に日本銀行法の全文改正を内容とする日本銀行法(日銀法)が施行され、それから20年が経過した。日銀法の第一条と第二条には下記のように記されている。

第一条 日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。

第二条 日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。

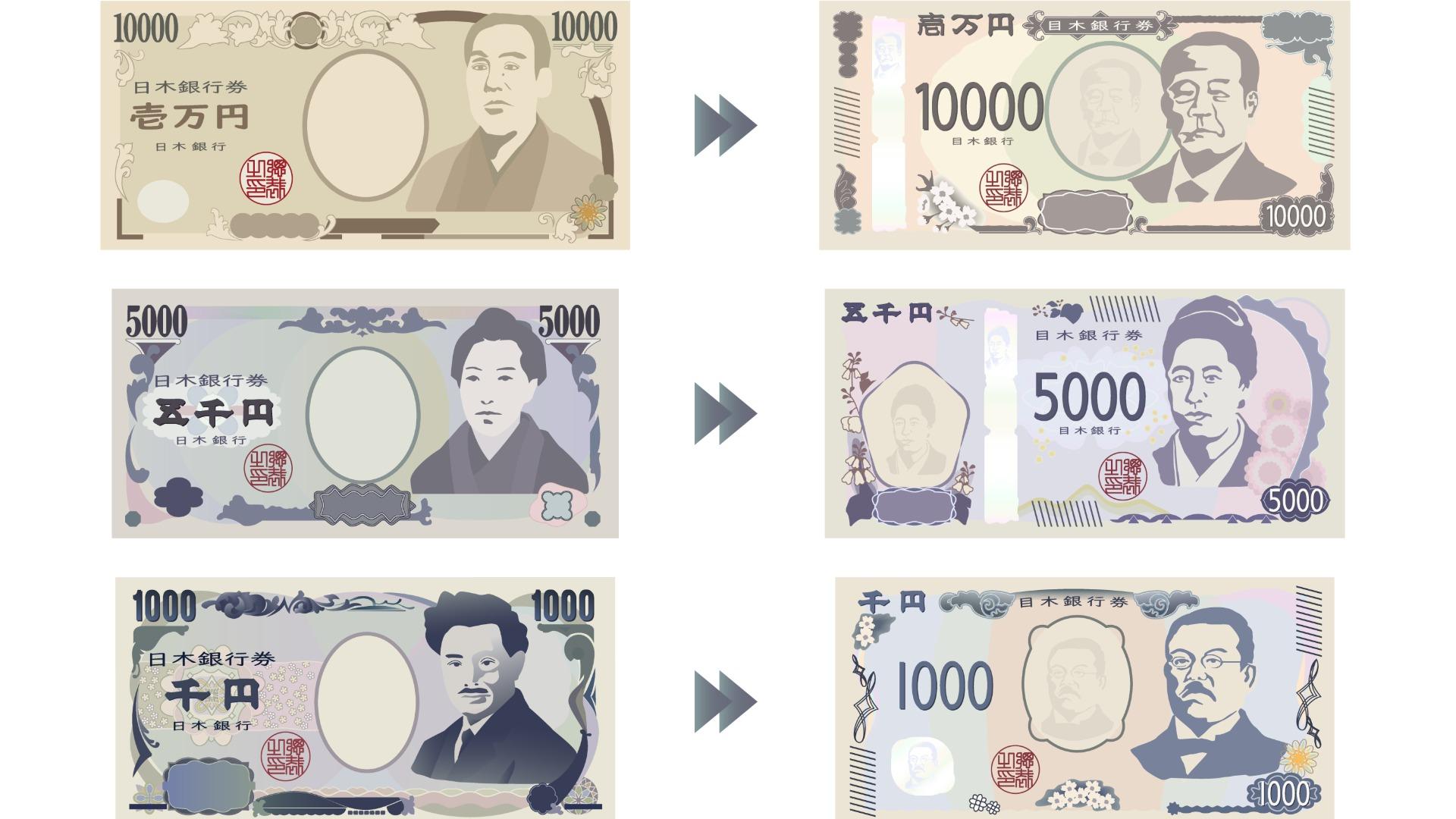

我々の持っているお札の表には赤い印章があるが、これは「日本銀行総裁」の印章で、「総裁之印」と篆書(てんしょ)という字体で書かれている。日銀券というお札は我々が安心して使えるように日銀総裁がその価値を保証していることになる。日銀はその日銀券(銀行券)を発行し、それが円滑に流動するようにさせることが大きな役割となっている。

さらに物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することを理念としている。この場合、物価の安定というのは、通貨価値を安定させることであり、通貨価値の大きな変動を抑えて、国民経済の発展を阻害しないようにさせることが目的となっている。

ここではいくつか注意すべきことがある。通貨の価値については、あくまで対内的な価値であり、対外的な価値、つまり外為市場での円のドルやユーロに対する価値を安定させることが目的ではない。それは財務省の仕事となっている。

もうひとつ、通貨価値を変動させることによって、国民経済の健全な発展を促すことは直接的な目的ではない。あくまで「資する」(ある物事に対し材料を与えて助けとする)ことであり、補助的なもので主導的なものとはなっていない。

つまりは2%という物価目標を設定し、それを金融政策によって無理矢理達成させて、それによって景気を良くするという、現在の政策が本当に日銀法に書かれた理念にあっているのかは疑問である。

2%が日本での適切な物価の安定すべき水準であるのかについても疑問が残る。その物価を金融政策が能動的に動かすべきなのか、そもそも金融政策で動かせるのかという疑問もある。無理矢理動かそうとして副作用はないのか。2%を金融政策で達成して本当に国民経済の健全な発展に資するのか。

日銀の異次元緩和からは4月3日で5年が経過した。これにより金融政策だけで能動的に物価が動かせないことを日銀は自ら証明したことになる。それは消費増税があろうがなかろうが関係はない。さらに消費者物価指数に影響を与える原油価格の動向、外為市場の動向、原油価格の動向、さらに天候もそうであり、いずれも日銀が金融政策で動かせるものではない。

しかし、結果として物価目標は達成できないにもかかわらず、日本国債を4割以上も日銀が保有することになってしまい、日本の債券市場は仮死状態に陥っている。これをもって副作用はないなどと果たして言えるのであろうか。