樋口尚文の千夜千本 第134夜「真実」(是枝裕和監督)

女優というやっかいで蠱惑的な生きもの

女優、特に映画女優は、ひじょうにやっかいな、しかしそのやっかいさと引き換えにたまらなく蠱惑的な魅力を放つ生きものである。ここで舞台女優ではなく映画女優は特に、としているのは、舞台女優が長い稽古を通して戯曲のなかの役割に自らを溶け込まそうとするものだとすれば、映画女優はふらりと現場に現れてあの大きく拡大されたスクリーンに虚実の皮膜を投影していくものだからだ。舞台のエキスパートの女優が、そういう映画女優の芝居を卑下する意味で「映像芝居」と呼ぶことがあると聞くが、舞台の芸を突き詰める女優がいかに大きなスクリーンで力んでも、ろくにリハーサルもしない映画女優のごく思いつきめいた「演技」に全くかなわない、ということはしばしばあるだろう。要は舞台の芝居と映画の芝居は異なるジャンルのものであって、演技者の向き不向きもあり、比較して優劣をつけてもしかたがないのだ。

最近ある大ベテランの名女優と話していたら、「映画は恐ろしいまでにその女優の演技以外の人間性を映し出すので、いわゆる演技の巧い下手とは違う、その人のにんげんとしての魅力がないと大きな画面で2時間も観客が観ていられないかもしれない」と語ってくれて膝を打ったのだが、これはまさに映画女優ならではの持ち味と危うさを体験的な重みとともに看破した言葉だろう。つまり、かかる虚実ないまぜのきわどい地点で映画的な魅力を発散しつづけんとする女優にとっては、虚実が融合して爆発的な演技エネルギーを生む臨界点はいったい奈辺にあるのか、そこだけが問題なのであって、社会的な規範とか家族的なモラルとかそういうものは「職業上」重要ではない。

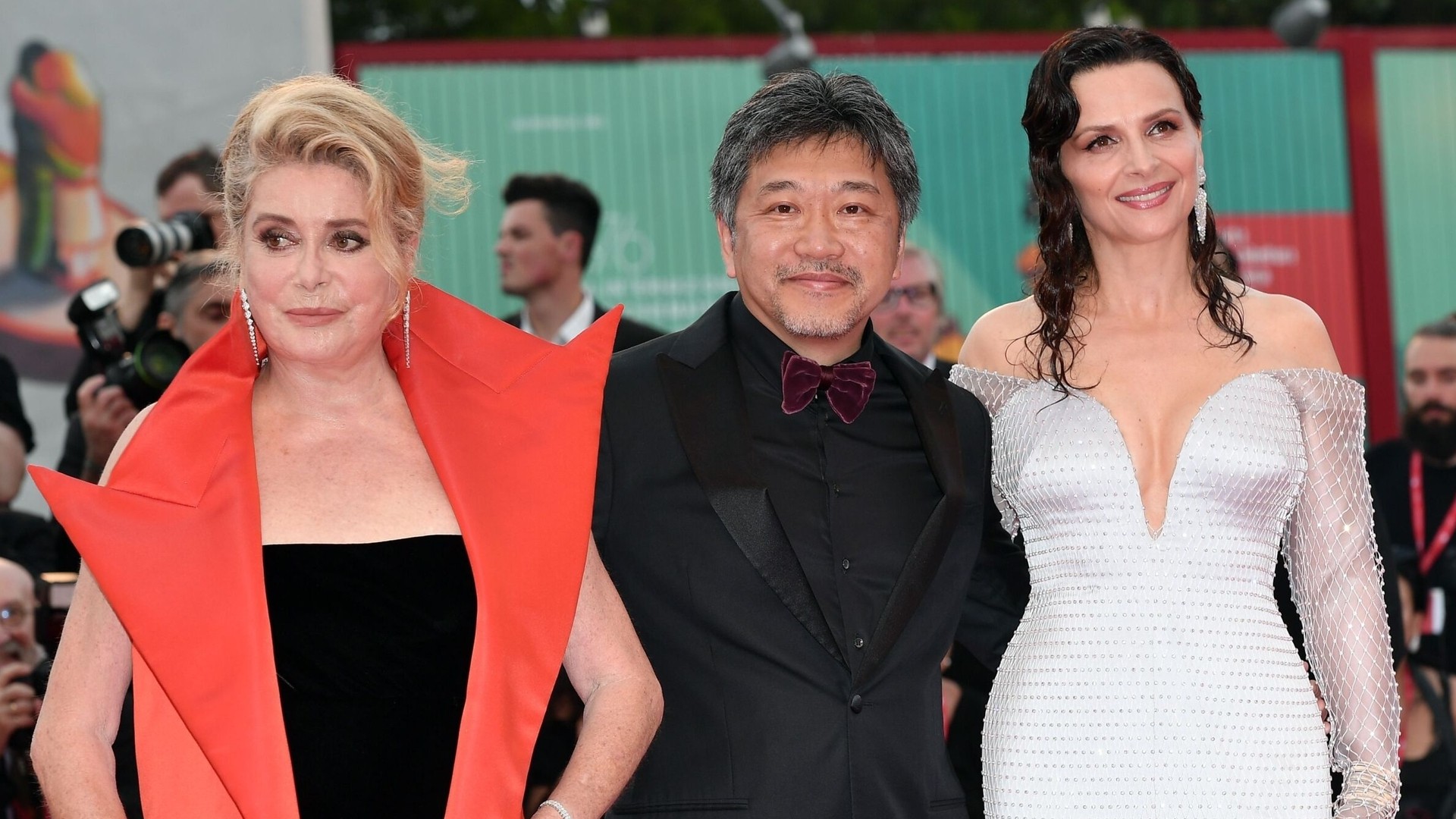

そして是枝裕和監督の新作『真実』は、まさにその人生を背負った映画的演技の「臨界点」を探るあまりにも興味深い作品なのであった。このラ・ヴェリテという題名は含み多きもので、いわゆる虚実の「実」が「真実」とは限らず、むしろ女優という生きものにとっての「真実」は「虚」に存するかもしれない、ということであって、われわれ観客も主人公の大女優ファビエンヌ(カトリーヌ・トヌーヴ)の動静に目を凝らしながら、その審判を試されることになろう。

それにしても「ああこの感じ!」とまず思ったのは、ファビエンヌの自伝に盛られた「嘘」に怒った娘のリュミール(ジュリエット・ビノシュ)が事前に原稿を見せてくれるはずだったのにと抗議すると、母は何くわぬ顔で「送ったわよ」とまた嘘っぱちを言う。そして、大事な撮影なのに気まぐれにボイコットしようとして周りを困らせ、本番でもまるで調子を出せずにスタッフを呆れさせたあげくに、ある一瞬神の恩寵のごとき名演を見せる。こういうことは私も現実でおなじみの出来事だ。本当に女優は時としてこういう嘘を平然と返してきて当惑させるし、迷惑千万な気まぐれで周りを引っかき回す。それでもこのやっかいで手を焼く生きものを斬り捨てられないのは、時として彼女が虚実の彼岸に跳んで見せる奇跡の一瞬を期待するからである。

本作でもわがままな大女優のファビエンヌは、ドヌーヴそのものではないかと思う説得力がある。もうさすがについていけないと縁を切る秘書や、逆にもう無私の奉仕に割り切ったからこそ一緒にいられる現在のパートナーといった「男たち」の態度にもそれぞれ頷けるのだが、きっと是枝監督もこの両者の気分をもろともにかかえながらドヌーブに翻弄されていたのではないか。さらにはそこに、ドヌーヴほどではないかもしれないが、なかなかのこだわり派に違いないジュリエット・ビノシュまでいるのだから、静かなる修羅場は想像に難くない。そういう意味では、あなたの演技は格下のテレビ向けよときついことを言われながら、持ち前の寛大さと柔軟さで逆にファビエンヌの懐に飛び込んで苦しゅうなく思われているハンク(イーサン・ホーク)が是枝監督の分身のような視座にあるかもしれない。

誇り高きファビエンヌの「女優が政治やチャリティーに凝り出したら、もう女優としては終わっている。そんな輩は現実に逃避しているのであって、女優は虚構のなかにいるべきだ」という確信は揺るぎなきものがある。ふつう人は「虚構」に逃避するものだが、女優失格の人間は「現実」に走るのだと、ファビエンヌは唾棄する。そして彼女はその自らのモットーに忠実に面白き「虚構」の世界の住人であり続けるために自伝でも実生活でも平然と、気まぐれに嘘をつき、日常世界の生きる取り巻きたちを振り回し続ける。

そしてまた女優の活力源は嫉妬でもあろう。ついに姿が明らかにされないライバル女優サラへの嫉妬は、ファビエンヌを女優としてはばたかせた大きな要因であるとともに、サラが故人となった今も”サラの再来”と評される新進女優への関心(と、とめどなき嫉妬!)はファビエンヌにとりついて離れない。だが、その嫉妬と執着こそが、ファビエンヌの女優力を肥やすごちそうなのだ。澤井信一郎の『Wの悲劇』も邦画にあって女優の生態を描破した傑作だったが、あの作品で三田佳子扮するベテラン女優が「私たちだっていい役獲ってくるために女使ったでしょ!」という名台詞があったけれども、海を渡ったパリでもドヌーヴがそんなこんなの啖呵をきって開き直るところはなかなかの凄みである。

この仕上げ前の是枝監督に「もうパルム・ドールまで獲ってしまったのだから、ここはもう切り口を変えて軽快に撮られてはどうですか」と余計なことを申し上げたのだが、『真実』はすでにして実にごく軽快な、それでいてシニカルな人生の風味もふんだんに盛られた「新境地」であった。