甲子園の「神整備」は土守が100年引き継いできた技術と思いの結晶だった 「グラウンドが分かるまでに10年」傾斜や土の配合にも職人のこだわり

街にまだ正月飾りが残る1月9日朝、兵庫県西宮市の甲子園球場に耕運機の稼働音が響いていた。大きな爪を回転させながら掘り返すのは、全国の高校球児が憧れる黒土のグラウンドだ。 夏の甲子園、8月7日開幕 日本高野連、決勝は23日に

気温4・5度。強い冷え込みとなったこの日、雨への対応力の高さから「神整備」とも称賛される阪神園芸職員らが、真っ白な息を吐きながら黙々と作業を続けた。 「1年のグラウンドの出来が決まる重要な作業です」。責任者の金沢健児さん(56)が教えてくれた。グラウンドは1年使われるうちに、粒子の細かい土が下に、粗い土が上に集まり、徐々に固くなっていく。毎年この時期に約25センチを掘り起こし粒子の偏りを元に戻すことで、吸水性やクッション性が復活する。「人間でいうと、1年の肩こりをほぐしてあげるようなもの」。 今年8月に開場100年を迎える甲子園球場では、歴代の「土守」たちが試行錯誤して編み出した技が引き継がれている。(共同通信=白石彩乃、西村曜) ▽黒土の発明者 甲子園球場は1924年に完成した。当時30代で阪神電鉄社員だった石川真良さんがグラウンドの土の開発を任された。石川さんは建設中の球場で、ユニホームを着込みスパイクを履いて滑り込みを繰り返した。グラウンドに敷く土の研究の一環だった。球場の一角に土の配合を変えた十数種類のサンプルを用意。実際にスライディングをすることで、土の硬さや見た目、砂ぼこりの立ち方などを確認する。

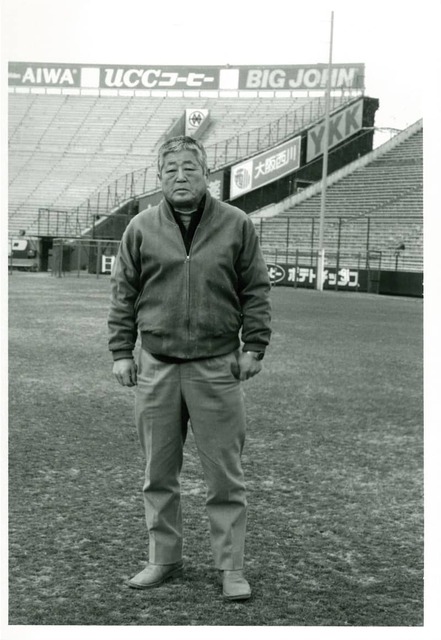

地道な努力の結果、神戸の黒土に、淡路島の赤土を混ぜた配合が生まれた。適度に粘り気を含んだ土で、滑り込んだときにぱっと土ぼこりが舞い、選手の躍動感が強調される。黒っぽい色は、白いボールを際立たせた。 グラウンドは地中の一番下に石を敷き詰め、その上に小石、さらに砂利を重ねるなど多層構造にすることで水はけを良くしている。甲子園球場は、川をせき止めた跡地に建てられたため、土地を改良する必要があったのだ。 配合の研究はその後も続き、現在は鹿児島などの土を使っている。試合に敗れた高校球児が持ち帰ったり、雨風で流れたりして少なくなるため、毎年継ぎ足されているという。 金沢さんは「もしかしたら100年前の土も残っているかも知れません」と笑った。 ▽甲子園の土守 石川さんが情熱を注いだグラウンドは、戦争に翻弄された。戦時中の食料不足を補うため芋畑となり、球場内には軍需工場も造られた。空襲にさらされ、ぼろぼろになったグラウンドをよみがえらせたのが、「甲子園の土守」と呼ばれた藤本治一郎さんだった。 藤本さんの著書によると、1947年1月に米軍から返ってきたグラウンドは「無残な砂漠となっていた」。藤本さんは仲間と一緒に、ツルハシと土をならすトンボを使い、2カ月かけてかつての美しいグラウンドに戻していった。