一度に大量の雪が降る「ドカ雪」温暖化で北陸での発生頻度5倍に 気温上昇でなぜ?

■大雪招く「線状降雪帯」JPCZ

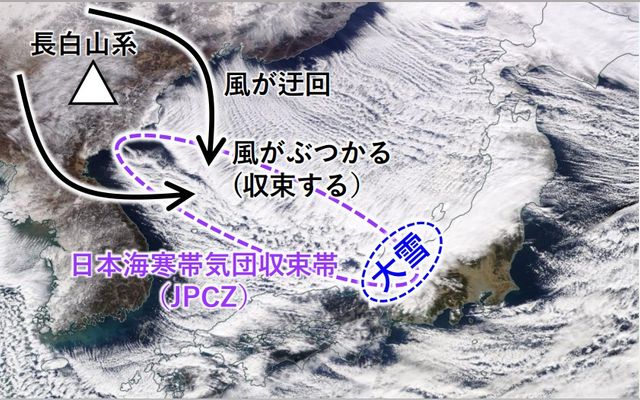

さらに、この水蒸気量の増加は大雪をもたらすJPCZ=日本海寒帯気団収束帯にも影響を与える。水蒸気がJPCZを強化することで、北陸地方の標高500メートル以上では降雪量の増加をもたらしていると考えられるという。 このJPCZは、大陸から吹く冷たい風が朝鮮半島の北側にある高い山でいったん2つに分かれた後、日本海で再び合流した時に発生。長さ数百キロメートルにおよぶ帯状の雪雲は、日本海側を中心に、短時間に大量の雪を降らせるため、「線状降雪帯」とも呼ばれている。 こうしたことから、温暖化で気温が上昇し雪が雨に変化することで、冬のシーズンを通した総降雪量は全国的に減少するものの、短時間に大量に降る「ドカ雪」の頻度が増える可能性があるのだ。

川瀬主任研究官は「温暖化進行で近年は極端な現象が増えている。しかし、それらの現象は突然襲ってくるわけではなく数日前にある程度予測できるため、最新の気象情報を確認し、備えることが大切だ」と話している。

■増加するドカ雪から命を守る

「ドカ雪」の危険から身を守るためには、どのようなことに気をつけるべきなのか。 雪氷被害を防ぐことを目的に、雪の観測・研究を行う防災科学技術研究所 雪氷防災研究センターの中村一樹センター長に話を聞いた。

中村さんが注目しているのは日本の雪質の変化だ。一般的に雪は、雪質によって重さが異なる。降り積もったばかりの新雪の重さは1立方メートルあたり50~150キロ。新たに降ってきた雪の重みで固くしまった「しまり雪」は150~500キロ。一度解けた雪などの水を含んだ氷粒のような雪は300~500キロにもなるといわれている。

■雪質が変化…湿った重い雪に

近年は温暖化による気温上昇で、日本では、水分を多く含んだ重い「湿り雪」が降る地域が増加し、乾いた雪は減少しているという。 重い雪は、様々な災害をもたらす。除雪が困難となり孤立状態に陥ったり、着雪によって鉄塔が倒壊して停電、倒木で道路を塞いでしまったりなど、毎年被害が相次いでいる。