途上国を「法」で支援する、「日本型」国際貢献が支持される理由

「罪刑法定主義」が理解されていなかった

JICAの法整備支援に関わるのは弁護士だけではない。伊藤淳さん(42)は、検察官になって10年目の2016年に法務省の法務総合研究所国際協力部に異動し、そこで海外から日本に研修にくる人たちのサポートをしていた。そして17年7月から20年3月まで、法務省とJICAの共同事業として、ラオスの法整備支援に向かうことになった。 「上司から『ラオスに行ってくれ』と言われたときは、それはどこにあるんだろうくらいの感じでしたね。タイやベトナムといった他の東南アジアの国と比べても全く馴染みがない。妻と子どもと4人でラオスに着いたときは、すごいところに来たね、と顔を見合わせました」

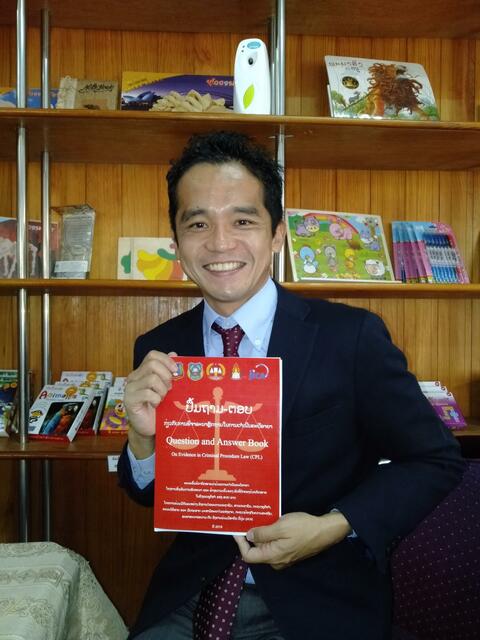

任された仕事はすでに進行しているプロジェクトの進行管理をするプロジェクトリーダーの仕事と、刑事訴訟法の運用の改善だった。 「刑事訴訟法はあって、刑事裁判も行われていたんですが、法律を運用する解釈が統一されていませんでした。みなさんが自由に解釈して、好きなように運用している状況でした。それで事例を集めたマニュアルを作り、実務家に配って勉強をしてもらうことにしました」 やり始めるとすぐ、それが一筋縄ではいかない仕事だとわかる。たとえば刑法には「罪刑法定主義」という大原則がある。法律の根拠なく人を罰することはできない、という概念だ。 「ラオスにも法律用語として『罪刑法定主義』という概念は存在しますが、彼らと話していて、あーこれはあまり理解していないなとわかりました。まさに『そこからですか』という感じです」

しかしそれはラオスの人々にだけ責任があるわけではない。 「ラオスにある法律は他の国が『これは良いものですよ』と置いていったものが多いです。しかしラオスにはラオス社会に根ざしたラオス人が守るべき規範があるはず。それが体系化もされていないし、共有化もされていない。土台がないところにいろいろな国が作っている法律の考え方を持ってきているから、しっくりきていなくて使えないんだろうなと思いました」 社会的・文化的な壁に衝突する一方で、彼らの働きぶりに瞠目する場面もあった。 「非常に勉強熱心です。自分の担当とは違うところでも『この制度は日本ではどうなっているんだ』と聞いてくる。そばにいるこの日本人からなんでも吸収してやれという感じで貪欲でした。良い意味のエリート主義で自分がこの社会を引っ張っていくという気概がある」 伊藤さんの妻が病気で入院した際には、なごむ体験もした。 「仕事をしながら子ども2人の面倒を見なければならず困っていました。同僚のラオス人に相談すると、『職場に連れてきたら面倒を見てあげるよ。何なら一緒に会議も出ていいよ』と言ってくれたんです」