「日本語を話すの、久しぶりだよ」。フィリピン・ケソン市に住むリサ(仮名)は、抑揚のある日本語でそう話を始めた。昭和の末から平成の半ばにかけ、年間数万人のフィリピン人女性がダンサーや歌手として来日し、「フィリピンパブ」で働いた。リサもその一人だ。リサは交際していた日本人男性との間に2人の息子を産んだ。やがて男性からの音信は途絶える――。フィリピンにはリサの子どものように、日本人の父親から養育放棄された子どもが、数多く存在する。そうした母子の今を追った。(文・野口和恵、写真・柴田大輔/Yahoo!ニュース 特集編集部)

(敬称は省略しています)

教師になるはずがダンサーに

リサが家族と暮らす家はターミナル駅から10キロほど離れた住宅密集地にある。11人きょうだいの2番目。小学生のときから放課後にピーナツを売ったり、妹や弟の面倒を見たりして過ごした。

朝6時。学生たちは、三輪タクシーに乗って学校へ向かう。フィリピンのケソン市

生活は苦しかった。それでも成績は良く、教師を目指していた。奨学金を受けることになり、大学進学の見通しも立った。

そんなとき、隣人から「日本へダンサーとして働きに行く女性を探している」と聞き、人生は一変する。

「いいねぇ。私、日本に行くよ!」

冗談のつもりだったという。だが、隣人はリサに飛びついた。日本に女性を送るプロモーターにリサを紹介すれば、仲介料が手に入るためだ。説得されるうちに、リサは「日本で働けば家族は助かるだろう」と考えるようになる。

プロモーターのオーディションに合格し、日本に行く契約を結んだ。1回の渡航につき6カ月間は日本で働くこと、都合6回渡航すること……。住まいや食費を支給する代わりに月給は350ドル(当時のレートで約5万円)からスタートし、帰国時に一括で支払われることなども決まった。

リサ。新鮮な食材を手に入れるため、いつも朝一番で市場に行く

フィリピンの伝統的なダンス。リズミカルに閉じ開きする竹の間をステップする

渡航まで1日約5時間のトレーニングを受けた。8人でチームを組み、フィリピンの伝統的なダンスを練習。そして半年後、チームのメンバーと日本に渡った。

ダンサーとして来日した女性たちは、「興行」という在留資格を取得していた。出入国に関する日本の法令によると、「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動」を行う者に与えられる。他の業務に就くことは認められていない。

実態は違った。女性たちの職場の多くはナイトクラブ。実際にダンスや歌を披露する時間はわずかしかなく、業務の中心は男性客の接待だった。のちに国内外から批判を受け、「興行」の在留資格は2005年に厳格化されたが、当時のリサも男性客の接待をさせられていた。

日本で働いていたころのリサ

日本への渡航を重ねた先輩は、17歳だったリサに“サバイバル術”を伝授した。こんな内容だったという。

「例えば、お客さんが体を触ってきたら、『マッサージしてあげます』と言って、お客さんの手を体から離すの。そしたらお客さんも嫌な気分にならないでしょ? それから早く日本語を覚えなさいって言われて、寮でもタガログ語禁止になった。日本語じゃないと話しかけられても返事してはいけないルールだった」

リサは今、2人の息子、両親、妹一家と暮らす

富山県の田園地帯にある店で働いていたときのこと。

ある晩、店のサービスの一つとして、常連客と店外で会い、相手の車に乗った。客は何も言わず、ホテル街に車を進めていく。日本語を読めるようになっていたリサは、ホテルの看板を見て男性の思惑を察知した。

「冗談じゃないよ! ホテルに連れていくなら、今すぐ店に電話するよ」

客はあわてて道を引き返してリサを店に送り、謝罪したという。

「結婚する」から一転 音信不通に

坂田(仮名)という日本人男性と知り合ったのは、千葉県木更津市にいたときだ。その店はノルマが厳しく、リサは頻繁に営業電話を掛けていた。坂田はそのうちの一人。当時56歳だった彼は小さな会社を経営しており、妻と別居中だった。

ひょうきんな人柄にリサは打ち解け、交際に発展した。

リサが妊娠に気づいたのは帰国前だった。坂田は喜び、契約を終えたリサに同行してフィリピンに行き、家族にも挨拶した。1998年、リサは長男を出産する。日本にいた坂田に電話で報告すると喜び、ケンジ(仮名)と名付けた。

1歳になった長男ケンジ(仮名)と。子どもを産んだとき、リサは大いに喜んだ。「言葉にならなかったねぇ。うれしすぎて」

坂田は毎日のように国際電話を掛けてきて、毎月4万〜5万円の養育費も送ってきた。年に4、5回はリサとケンジに会いにフィリピンに来た。

こうした関係が続き、リサは2002年、再び坂田の子どもを出産する。坂田はその次男をユウイチ(仮名)と命名。「日本人の妻との間の子どもが成人したら離婚して、リサと結婚する」と語っていたという。

息子たちの誕生日には坂田もフィリピンへ来た。近所の人を大勢呼んでパーティーを開いた。費用も坂田が出したという

坂田が距離を置き始めたのは、2005年からだ。

仕事を口実に訪問や電話の回数が減った。送金も滞りがちになる。2007年、次男が幼稚園を卒園したとき、その式の写真を坂田の自宅に送ると、受取人不在で返ってきた。電話を掛けても通じなくなった。

リサは言う。

「あのとき私は混乱してて……。息子たちから『お父さんどうして来ないの?』と聞かれても、『分からない、病気かもしれない』としか言えなくて。今も思い出すとつらい。両親やきょうだいがいなかったら、どうなっていたか……」

「私が父親役もしなければならなかった」

「日本のお父さんに会いたい」子どもたち

全国のナイトクラブにフィリピン人女性がいた時代。

出会った日本人男性とフィリピン人女性が交際するケースはよくあった。「興行」の在留資格の場合、在留期間は6カ月だったため、リサのように日本で子どもを妊娠し、フィリピンで出産する女性が1990年ごろから目立つようになった。そして日本人の父親から連絡が途絶え、母子がフィリピンに取り残されるケースが続出した。

その後、フィリピンでは、日本人男性に養育放棄された子どもを市民団体が支援するようになる。こうした子どもたちは「ジャパニーズ・フィリピノ・チルドレン」、略して「JFC」と呼ばれるようになった。一説には、その数は数万人に達するという。

JFCには、フィリピンに滞在した日本人男性と現地のフィリピン人女性の間に生まれた子どももいた。1994年には日本の弁護士や市民による支援も広がり、「JFCを支えるネットワーク(現・NPO法人JFCネットワーク)」が立ち上がる。

かつて日本で働いていた女性とその子どもたち。日本人の父親から音沙汰はない

JFCネットワークは設立から20年以上、東京の事務所を拠点として父親捜しや法的支援を手掛けてきた。フィリピン・ケソン市の現地事務所「マリガヤハウス」は母子の相談窓口になっている。

2004年からマリガヤハウスで働く河野尚子は、JFCから「自分が完成されていない」という言葉をよく聞いた。

フィリピンでは家族のつながりが重視され、学校や教会でも家族の大切さが語られる。父親を知らない子どもたちは、何かを欠いているように感じるのだ。そんな子どもたちはまた、「日本人」に近い容姿や名前を持つ。周りと違う自分は、いったい何者か? その問いからも逃れられない。

そんな子どもたちにとって、「日本人の父親の子ども」として認められることは、自分を肯定的にとらえるための重要なプロセスだという。

マリガヤハウス(フィリピンのケソン市)。タガログ語で「幸せの家」という意味

河野尚子。相談主の家で

母子と父親の関係が修復されることはあるのだろうか。

河野は言う。

「父親に連絡がつくと、『日本に家族がいるから』『お金は払えない』という反応が大半です。父親はフィリピンにいる子より自分の生活基盤を守ろうとします。裁判を起こして認知を得ることができても、父親が『もう関わらないでほしい』と言うこともよくあります。子どもたちは父親に何かをしてほしいと要求するわけでもなく、ただ自分の父親を知りたいだけですが、なかなか理解してもらえません」

マリガヤハウスの壁に掲示されている日本地図

13歳のJFCと母。今は香港で働く親族からの送金に支えられている。親子2人、日本で生活したいと考えている

「父親の国、日本で働きたい」

リサは2017年、マリガヤハウスに支援を依頼した。

「坂田が息子の認知に応じた」と河野から報告があったのは、その翌年。長男は19歳、次男は16歳になっていた。今は大学生の長男について、リサはこう話す。

「高校生のとき『日本に行って働きたい』と言ったの。お父さんを捜そうと思ったみたい。そのとき、私は『まずフィリピンで大学に行きなさい』と。大学を出たらまた、『日本へ行きたい』と言うかも」

長男のケンジとリサ。長男は大学で心理学を学んでいる

河野によると、日本で働くことを希望するJFCは非常に多い。

「フィリピン人の多くが海外で働いていますが、英語が話せるフィリピン人には英語圏の国が圧倒的に人気です。日本はさほどでもない」

「それでもJFCは、日本に行きたいと言います。父親に会いたいという気持ちもあるし、会ってもらえないとしても自分のルーツがある国を知りたいのでしょう。言語も文化も違う日本の生活は甘くないと、いつも話していますが、彼らの気持ちは変わりません」

坂田から連絡が途絶えたあと、リサは自宅でインターネットカフェを開き、収入を得た

食品加工場で働くはずが建設現場へ

話は、2015年にさかのぼる。

職場のフィリピン人の先輩を伴って、タカシ(仮名)は待ち合わせ場所の駅に現れた。来日して3カ月。携帯電話も持っていない。

1988年生まれ。父は日本人で、フィリピンの工場に駐在していた。母は同じ職場のフィリピン人だ。タカシが2歳のときに父は帰国し、連絡は途絶えた。母親はフィリピンで別の男性と暮らし始め、タカシは祖父母に育てられる。

母とも距離を感じたタカシは日本で父に会い、抱き締められることをずっと夢見ていたという。

タカシ(仮名)。タガログ語の新聞を渡すと夢中で読んだ=2015年、撮影:野口和恵

タカシの夢はかなわなかった。

20代になってマリガヤハウスに父親捜しを依頼すると、父はその1年前に亡くなっていた。日本の民法では、死後3年以内であれば認知の訴えを起こせる。それを知ったタカシは支援を受けて裁判を起こし、2010年、「日本人の父親の子」として認知されることになった。

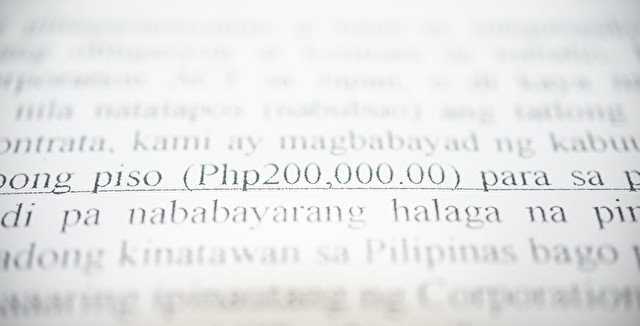

タカシはその後、FacebookでJFCの就労を斡旋する財団を見つけ、訪ねた。財団は日本の派遣会社と提携。在留資格を得る手続きや航空運賃を含め、「仲介手数料は約20万円」との説明も受けた。月々の給料から天引きで返せばいいと言われ、タカシは契約を結んだ。職場は中部地方にある食品加工場。住まいも近くに用意されると説明され、職場と住まいの住所を明記した紙も渡された。

タカシが財団に提出した誓約書の控え。契約を満了しなかった場合、20万ペソ(約40万円)を支払うことが明記されている

タカシは2015年、中部国際空港に到着した。出迎えた日本の派遣会社の社員はパスポートを取り上げ、事前の説明とは違う北関東へ連れていく。行き先は、田畑の中に家屋が点在する静かな町だった。職場は食品加工場ではなく建設現場。約束が全て違っていた。

「この先どうなるんだろう、と。怖くて、怖くて。フィリピンの彼女にスカイプで話したら、彼女は泣きました」

そう話すタカシの顔も泣き出さんばかりだ。

早くこの派遣会社から離れたい——。だが、契約期間は3年間と決まっていた。満了せずに逃げ出したり、仕事を辞めたりしたら、連帯保証人のおじ、おば、恋人が20万ペソ(約40万円)を支払う、と誓約させられていた。

「日本人の子ども」を狙う仲介業者

一般財団法人「アジア・太平洋人権情報センター」(大阪)の研究員、藤本伸樹はJFCの就労問題に詳しい。

「日本人の親から生まれた子が、日本に来て生活するというのは当然の権利です。でも、手伝ってくれる人がいないと、JFCは日本に来て、仕事を見つけることが難しい。そのなかで悪質な仲介業者にはまってしまうのです」

藤本伸樹。人身取引や移住労働者の問題に長年取り組む

通常、労働者として来日する外国人の在留資格には就労制限がある。法務省が認めていない仕事に就かせたことが発覚すれば、雇い主も処罰の対象となる。

これに対し、日本人の親を持つ子どもは「日本人の配偶者等」という在留資格を取得でき、どんな職種にでも就くことができる。JFCが未成年の場合は、保護者の母親も就労制限のない「定住者」の在留資格が得られる。

藤本によると、こうした在留資格を持つJFCやその母は、就労に制限がないという点で利用されやすいという。タカシも「日本人の配偶者等」を取得していた。

「仲介業者からすれば、介護施設でも建設現場でもナイトクラブでも、何でもありになってしまうのです」

来日したJFCは日本各地で暮らしている

藤本がこれまで受けた相談には「給料の額や職種が事前の説明と異なる」「来日後に法外な仲介手数料を請求され、給料から天引きされている」といったものがあった。監視カメラのある部屋に住まわされた例などもあったという。

妻が見つけた「日本人らしさ」

仲介業者に騙されたタカシはその後、半年間で20万円の仲介手数料を返済した。派遣会社側は「契約は3年間」としてタカシの退職願を退けたが、フィリピン大使館が間に入ると、退職を認めた。

タカシはいま、東京都内のホテルで清掃の仕事を続けている。

再会したタカシ。「日本で初めて住んだ所は、静か過ぎてさみしかった。東京のほうがマニラに雰囲気が近くて好きです」

タカシに以前会ったときから、およそ4年。

この6月、都内のファミリーレストランで再会した。注文を取りに来た店員に向かって、消え入るような日本語で「これ」と言い、メニューを指差す。店員が去ると、タガログ語で「日本語は今もあまり話せません」と口にした。

父は日本人。父の国で4年。自分を日本人だと感じることはあるのだろうか。

「いえ……。そうは思わないです。警官に求められて在留カードを見せたときは『中国人かと思った』と言われました」

ただ、4年前と確実に違うことがある。

ファミレスで、タカシの横にはフィリピン人の女性がいた。日本に来たばかりのタカシが真っ先にスカイプで連絡した相手だ。「この先どうなるんだろう」と涙ながらに話し、一緒に泣いた女性である。

タカシが一時帰国した2016年、2人は結婚した。2018年にはタカシが「永住者」の在留資格を得たことから、妻にも「永住者の配偶者等」の在留資格が認められ、来日。いま、妻はフィリピンと取引のある貿易会社で働いている。

タカシと妻

タカシは日本に来て変わった、と妻は感じている。

「日本から帰国したタカシに初めて会ったとき、前みたいにタバコをどこででも吸わなくなっていて。『日本ではそうなんだ』って。家ではよく職場の人との電話で、日本語を話しています。時間に正確になって、きつい仕事もよくやっている。今の彼は日本人みたいだなと思います」

写真でしか見たことのなかった父の国。その日本で、タカシは家族の時間を刻んでいる。

東京都内で

野口和恵(のぐち・かずえ)

ライター・編集者。日本やフィリピンで子どもを取り巻く問題を取材。「ストリートチルドレンを考える会」共同代表。著書に『日本とフィリピンを生きる子どもたち―ジャパニーズ・フィリピノ・チルドレン』(あけび書房)がある。