プーチンの盟友・ルカシェンコ訪中の背後で何がうごめいているのか?

3月1日、ベラルーシのルカシェンコ大統領は訪中し「和平案」を絶賛して習近平に会っただけでなく、李克強・栗戦書にも会い中国との共同声明まで出した。すかさずブリンケン米国務長官は中央アジアに飛び波及効果を抑えようとしている。そのような中、日本では林外相がG20外相会談を欠席。世界情勢が何も見えていない岸田政権のためにもルカシェンコ訪中を深掘りする。

◆ベラルーシのルカシェンコ大統領は習近平・李克強・栗戦書に会っている

3月1日、ロシアの同盟国であるベラルーシのルカシェンコ大統領が北京を訪問し、習近平国家主席に会っただけでなく、李克強国務院総理および栗戦書全人代常務委員長とまで会っているのは注目に値する。そこから多くの物語を紐解くことができるからだ。

習近平との会談は日本でも報道されているので、ご存じの方は多いだろう。

習近平は会談で、ベラルーシが、台湾、新疆ウイグル自治区、香港及び人権問題などに関して中国の正当な立場を確固として支持していることを高く評価し、両国間の経済貿易協力を拡大し、一帯一路を軸として中欧列車の接続点の役割を果たしていることに感謝の意を表した。

ルカシェンコは、第20回党大会の成功を改めて祝福し、習近平が中国国民に深く支持され世界で高い名声を受けているとした上で、ベラルーシの人々の心は常に中国の人々と共にあり、「中国は世界平和を守るための大黒柱だ」とまで持ち上げた。

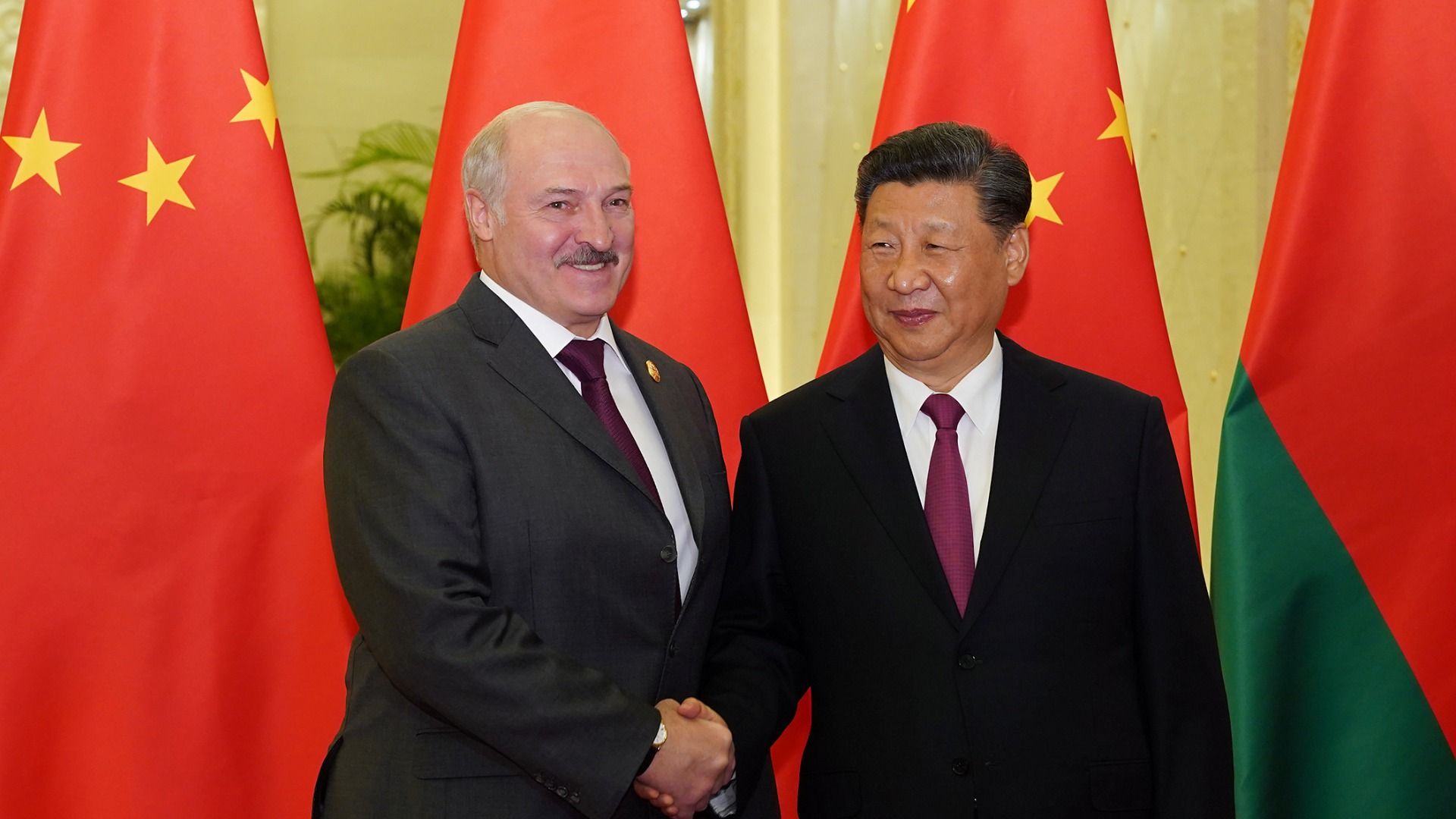

習近平が終始「ほほえみ」を讃えているのはリンク先で確認することができるが、念のため二人の写真を下に示す。

両首脳の会談で最も重要なのは、ルカシェンコが習近平の提案であるウクライナ戦争「和平案」を絶賛していることだ。ルカシェンコは、「ベラルーシは、ウクライナ危機の政治的解決に関する中国の立場と提案に完全に同意し、支持する」と述べて習近平を喜ばせた。

訪中したルカシェンコが、まだ国務院総理である李克強と会うところまでは、まあ、自然の流れと言ってもいい。ルカシェンコ・李克強会談の模様を中国政府のウェブサイトは伝えており、その時の写真には以下のようなものがある。

驚いたのはルカシェンコが全人代(全国人民代表大会)常務委員会委員長の栗戦書とまで会っていることだ。下に示すのはそのときの写真である。

この情報は「中華人民共和国中央人民政府(=中国政府)」のウェブサイトではなく、「全国人民代表大会(=全人代)」のウェブサイトに載っている。

そりゃそうだろう。

一般に全人代委員長に会うのは、国会議長など、立法機関の長が多く、一国の大統領が相手国を訪問した場合に、全人代委員長にまで会うケースは少ない。

しかも3月4日からは全国政治協商会議が、5日からは全人代が開幕する。その直前のこの最も慌ただしい時期に習近平がルカシェンコを迎えたのはなぜか?

そして相手が最も多忙となる時期に入っていることを知りながら、それでも敢えて訪中したルカシェンコには、どういう切羽詰まった状況があったのか?

そこには今後の世界を方向付けるほどの複雑に絡み合った「物語」が詰まっている。

◆ルカシェンコの苦悩と思惑

世界で、あのプーチンのロシアと、ほぼ「軍事的に近い同盟」関係にあるのはベラルーシ一国で、プーチンと「軍事的心情も込めてハグできる首脳」はルカシェンコしかいない。最も緊密とされている習近平でさえ、「絶対に!ロシアとは軍事同盟を結ばない!」。このことは非常に重要だ。旧ソ連が1991年末に崩壊するまで、中ソ対立は毛沢東時代から続いていた。だから軍事同盟だけは結ばないのである。

ところがベラルーシは違う。

そもそも中国語ではロシアのことを「俄羅斯」と表現するが、ベラルーシのことは「白俄羅斯」と称するくらいで、この2国は兄弟というか、ほぼ同じ国だとみなしている。実際両国には、国境があってないようなもので、ビザなし、極端に言えばパスポートなしで、普通に「隣町に行ってきます」という感じで往来している。

小国ながら政治体制もロシア並みなので、常に軍事的にはロシアに守ってもらっていないと維持できないような国だ。貿易も当然ながらロシアに頼っていたが、ウクライナ戦争で今は頼れない。しかし国民から支持を得るためには経済を強くしなければならないので、自ずと中国に頼るしかないのである。

しかもルカシェンコは習近平がウクライナ戦争「平和案」を出すと分かると、いち早く賛同の意を表した。中国の「中華網 軍事」が<ベラルーシのルカシェンコ大統領:ロシアとウクライナの紛争に関する「中国の立場」(=和平案)に耳を傾けなければ、深刻な結果が待っている>というタイトルで、ルカシェンコの習近平「和平案」への絶賛を掲載した。

ルカシェンコとしてはプーチンの盟友として動いてきたので、2021年11月には<ベラルール・ロシア間の連邦国家(合邦=がっぽう)を約束した>という経緯がある。

ベラルーシでは一応民主主義的手法による選挙があるものの、不正が行われてルカシェンコが大統領の在に居座り続けているとして国民や西側諸国から強烈な非難を受け孤立していた。そこで1999年から名目上は存在しても機能していなかった「連合国家構想」を実質化することをルカシェンコはプーチンに約束したのだ。

しかし、ルカシェンコの表情を見てほしい。

これは2018年12月の時の写真ではあるが、やはり連合国家創設を協議した時の2人の表情だ。

プーチンは嬉しそうだが、ルカシェンコは「ハグはするけど、愛してはいない」という苦悩の表情をしているではないか。その後も合邦の実行を、なんだかんだと口実を設けては巧みに延期している。

現在では、プーチンのウクライナ侵略に「賛同の意」を表している世界で唯一の首脳だが、西側から強い非難を受けているプーチンの側にい続けることは自国における大統領としての正当性を脅かす可能性がある。

そこで、軍事的にはプーチン側に立たないが、経済的にはプーチンを助けてアメリカに「虐められている側」の結束を強化し、しかしウクライナ戦争に関しては「停戦」に持って行こうとする習近平の「和平案」は、ルカシェンコにとっては「女神」のようにすがりたい存在だろう。

2月23日のコラム<プーチンと会った中国外交トップ王毅 こんなビビった顔は見たことがない>に書いたように、「和平案」はプーチンとすり合わせたことは分かっているので、ルカシェンコとしては習近平の「和平案」にすがりつき、中国という国家に「へばりつく」以外に、今は生き残る道はないのだ。

◆習近平が政治日程厳しい中ルカシェンコ訪中に応じたのは「和平案」のため

あんなにプーチンべったりのルカシェンコと親しくするのは、習近平にとって「ロシア寄りだ」という誹りを受けるのを加速させるので、賢明ではないように見えるが、実はそうでもない。

アメリカが必死で「和平案」を潰そうと奔走しているのを知っているからだ。

3月1日のコラム<なぜアメリカは「中国がロシアに武器供与」をトーンダウンさせたのか?>に書いたように、さすがに「中国がロシアに武器供与を検討している」と扇動するには無理があることを知ったアメリカは、今度は「中国の企業がロシアのワグネルに衛星画像を提供している」と言い出して、その企業を「特定」して制裁し、「中国がロシアに軍事支援をするようなことがあったら共同して中国を制裁しよう」と仲良し国家に持ちかけ始めた。

ベラルーシが中国に近づけば、バランスを取っている中央アジア5ヵ国が中国に一層なびくであろうことを警戒し、ブリンケン米国務長官は中央アジアに飛んで、中国と仲が良い中央アジア5ヵ国をアメリカ側に引き寄せようと必死だ。

アメリカにとって最もイヤなのは、ウクライナのゼレンスキー大統領が必ずしも習近平「和平案」を否定せず、「習近平とは何としても会談したい」と望んでいることだろう。

これらを長期的視点で見るならば、インドで3月1日の夜から開催されているG20外相会談の前に、無理してでもルカシェンコを中国に迎え入れるのは、習近平にとっては疎かにできない外交行事、いや国家戦略の一つであったにちがいない。

◆G20外相会談を欠席した林外相の驚くべき判断力の欠如と日本の戦略のなさ

このように世界が大きく地殻変動を起こしそうな間一髪の情況にあるのを尻目に、なんと日本の林芳正外相はインドで開催されているG20外相会談を欠席した。国会の議論が優先されるから外務副大臣を代理出征させているが、逆ではないか?

国会の数十秒間の回答ならば、外務副大臣が代替してもいいが、天下分け目の戦いが展開されているG20外相会談の方を軽んじるという判断しかできない程度に、日本政府は国際情勢が分かっていない。

インドのモディ首相はプーチンと個人的に仲が良い。その原因は軍事にあることは、拙著『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』でしつこいほど詳述した。習近平とモディの親密ぶりに関しては同書の「p.195-p.202」に2人が会談した日時と内容を列挙した。中央アジア5ヵ国を中心にして中露が構築した上海協力機構にモディを誘い込み加盟させたのは習近平だ。

これらグローバル・サウスがG7陣営と対峙しようとしている。今この瞬間ほど、日本がG20外相会談に参加しなければならないタイミングはないと言っても過言ではないほど欠かしてはならない会議だった。議長国であるインドのモディは激しく自尊心を傷つけられ、日本に失望し、習近平の「和平案」に傾いていくことだろう。

日本の恐るべき国際感覚の欠如と戦略のなさに愕然とする。