劇場は、芸術ではなく、人のためにある 観客数を3.7倍にした劇場がやっていること

観客数3.7倍

この10年で、観客数を3.7倍に増やした劇場がある。

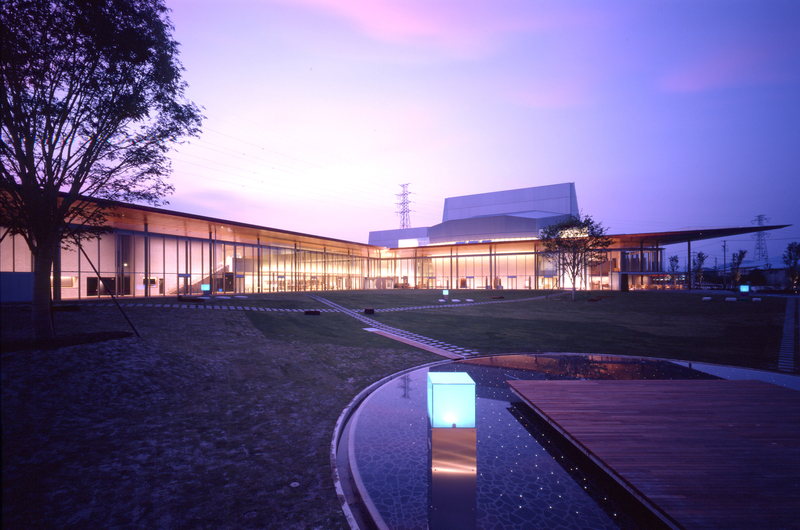

可児市文化創造センター・アーラ(ala)。

岐阜県可児(かに)市立の公立劇場だ。

世界的に著名なオーケストラ指揮者を呼んだのか?

人気芸人と特別なパイプでもあるのか?

どちらでもない。

地元の人たちに、アートを通じた体験の機会を多様に提供してきたのだ。

何のために?

生活課題・社会的課題の解決のために。

まちに拡がるアーラ(2014年度統計値)

来館者数476,000人(市民1人が年4.7回利用)(可児市人口約10万人)

観客数52,188人(2007年度比368%増)(市民1.9人に1人が舞台鑑賞)

パッケージチケット数1426(2007年度比875%増)

収支比率2009年度以降130~140%で推移

マーケティング投資収益率(MROI)5.62(2016年度)

アーラ作成「まちに拡がるアーラ」(アーラ提供)

「ウチにチャリティの余裕はない?」

そんなことで劇場経営が好転するのか?

「善いこと」は「もうからない」はずでなかったか。

余裕がある個人・団体ができるだけで、「ウチにはそんな余裕はない」と。

まずもうけて(成長)、それからチャリティ(分配)するのがセオリーで、そのセオリーを踏み外せば本体がつぶれてしまって元も子もなくなる・・・はずだろう。

「だからダメなんだ」と、アーラ館長の衛紀生(えい・きせい)氏は言い切る。

演劇の評論家として活躍してきて、2008年から現職にある。

衛紀生という変わった名前は、評論家時代のペン・ネームをそのまま使い続けている。

では、アーラは何をしているのか。

イルミネーション点灯式で思い出づくり

私が訪れたとき、アーラでは冬季イルミネーションを設置していた。

イルミネーション自体は、絢爛豪華なものではない。失礼な言い方だが、そんなにお金をかけたものには見えない。

違うのは「点灯式」だ。

夕方5時のたそがれ時、アーラでは毎日一組の家族を招いて「点灯式」を行う。

子どもがスイッチを入れると、イルミネーションに灯がともる。

子どもの歓声があがる。

親たちが、それを見守る。

「正直、手間ですよ」と、スタッフの坂崎裕二さんは笑う。

イルミネーションから電線を引っ張ってきてボタンを取り付け、ちょっとした点灯台を設置し、子どもが喜びそうな飾り付けをする。

点灯式を広報し、家族を募集し、毎日セッティングして、立ち会う。

一手間も二手間もかかる。

しかし、それが館長の求めることだと坂崎さんは誇らしげだ。

「家族の思い出をつくりたい」と衛館長は話す。

核家族化、共働き、孤食、スマホやゲームによる体験の個別化・個人化・・・。家族で話す機会が減った。

「家族で共有できる『思い出』をつくり、家で話題にしてくれれば」。それが館長の狙いだ。

一日一組の予約は、あっという間に埋まった。

この一手間、二手間の積み重ねが、市民1人が年4.7回訪れるという来館者数を生みだしている。

ダンス練習中の若者たちに・・・

もう一つ、アーラの姿勢を象徴するようなエピソードを聞いた。

ガラス張りの建物は、ダンスの好きな若者たちのかっこうの練習場所だ。

その夜も、若者たちはガラスに映る自分たちの姿をチェックしながら、練習していた。

そこに衛館長が通りかかった。

・・・ふつう、この場面で「若者」が「職員」から言われることは決まっている。

「ここじゃないどこかでやれ」だ。

しかし、衛館長はこう言った。

「練習の成果を発表する場所はあるのか。本気でやるなら、舞台を用意してもいい」

そして実際、その若者たちはアーラの舞台でダンスを披露した。

「一言でいえない・・・」

「どんなところか、一言でいうのって難しいよね」――私を案内してくれた可児の友人親子の会話が、そのアーラのありようを示していた。

「行ったことがある」とか「ない」とか、「ほら、○○○が来たときに、見に行ったじゃない」とか、そんな感じではない。

その親子にとって、アーラは接点が多すぎて、身近すぎて、だから逆に「一言でいえない」。

アーラは、劇場であり、公民館でもあり、図書館でもあり、交差点にあるカフェのようでもある。

アートをテーマにしたコミュニティセンターだ。

生活・社会課題解決のための「創客」

タッチポイント(接点)を増やし、ユーザーコミュニティを形成し、ファンを創造する――それは近年のデジタル消費時代における企業ブランディングの基本スタイルでもある。

アーラも、その基本スタイルを着実に踏まえている。

しかし、それだけではない。アーラがそれを行うのは、競合他社に競り負けないためではない。

人々の生活課題・社会的課題を解決するためだ。

そのことを衛館長はこう語る。

「劇場からもっとも遠い人たちに、アートを届ける」

遠い人たちとは誰か。

さまざまな生きづらさや孤立を抱えている人たちだ。

経済的に余裕のない人も含まれる。

「その人たちにも芸術のすばらしさをわかってもらう」とは、衛館長は言わない。

その人たちにとって芸術よりも切実な、暮らしの課題をアートの力で解決するのだ。

「こっちに来い」「これをわかれ」ではなく、「そっちに行く」。

これが結局、「創客(顧客の創造)」につながる。

「全国各地にある2400カ所の公立劇場には税金が投入されています。

一方、美術や演劇などの愛好家などは人口の2%です。

100%の人たちから出してもらったお金を2%の人たちだけに向けて使うのは、税金の使い方として正しくない」

アーラは、100%の人たちに向けて劇場を運営する。

目指すのは、市民と劇場のウィン・ウィンの関係だ。

年間467回のアートイベント

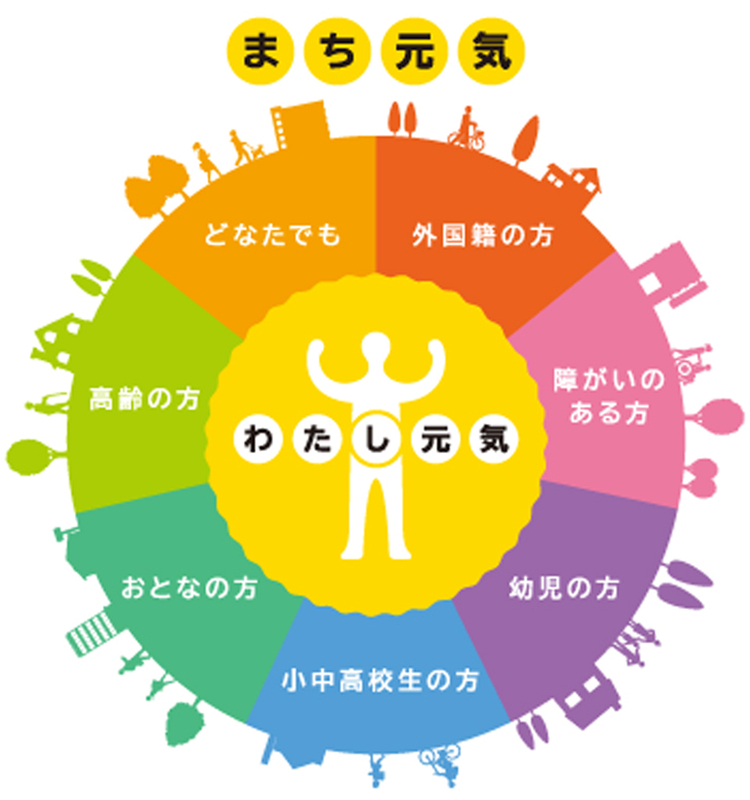

「アーラまち元気プロジェクト」は、それを目指すアーラの中核事業だ。

2016年度には年間467回のアートイベントを開催した。

育児に追われるママさんたち向けの「親子de仲間づくりワークショップ」

小中学校で、相手を思いやるクラスをつくる「児童・生徒のためのコミュニケーションワークショップ」

障害のあるなしにかかわらず、誰もが楽しめるクラブイベント「みんなのディスコ」

60代以上を対象にした「ココロとカラダの健康ひろば」

市内在住・在学の中高生を地元企業・団体・個人の寄付金で公演に招待する「私のあしながおじさんプロジェクト」

2015年からは、経済的に余裕のないひとり親家庭などの小中高生と家族を丸ごと招待する「あしながおじさんFor Family」も始めた。

座して傍観するな

全体を貫くコンセプトは、プロジェクトレポートの館長あいさつ文に集約されている。

「『アーラまち元気プロジェクト』は『生きづらさ』や『生きにくさ』を感じている人々を、文化芸術の力を活用して精神的にも社会的にも孤立させないという取り組みです。(中略)

『子供の貧困』がまちの未来に暗い影を落とすと思ったら、思っただけではなくすぐに行動に移すことが私たちには求められています。座して傍観するのではなく、まずは前を向いて歩き始めることです」

いずれも「慈善事業」ではない。「課題解決」の取り組みだ。

演劇のもつコミュニティ形成の力に衝撃を受ける

衛館長はなぜ、このような問題意識を持つに至ったのか。

きっかけは「小学校四年生のあゆみちゃん」だと言う。

1990年代、衛紀生氏は、演劇評論家として、演劇の現状を嘆いていた。

1980年代のいわゆる小劇場ブームは、彼を満足させなかった。

他なる可能性を探して、地方の劇場を見て回っているときに、長崎の学習障がい児で、「のこのこ劇団」に所属し、演劇に取り組んでいる「あゆみちゃん」と出会う。

そのときの衝撃を、衛館長は繰り返し語っている。

演劇の持つ潜在的な可能性と、本当に短時間で「変化」を起こす

信じられないほどのコミュニティ形成の力を私は目撃して、

その頃30数年演劇評論家として毎日のように私が観てきた演劇は、

それが持つ潜在力と可能性の極々一部分でしかなかったと思い知らされました。

「演劇をやってきた自分が、演劇を知らなかった」と彼は私に言った。

衛館長のそれからの人生は、

その衝撃を受け止め、思索を重ね、カタチにすることに捧げられていると言っていいだろう。

いくつかの失敗も経験した末に、2008年にたどりついたのがアーラの館長職だった。

文化庁の基本方針に反映

アーラの試みは、今や可児市にとどまらない影響を及ぼしている。

アーラの影響もあり、文化庁は自らの策定する基本方針に以下の表現を盛り込むに至った。

また、文化芸術は、子供・若者や、高齢者、障害者、在留外国人等にも社会参加の機会をひらく社会包摂の機能を有している。

このような認識の下、従来、社会的費用として捉える向きもあった文化芸術への公的支援に関する考え方を転換し、社会的必要性に基づく戦略的な投資と捉え直す。

出典:文化庁「文化芸術の振興に関する基本的な方針について(第4次基本方針)」(平成27年5月22日閣議決定)(太字筆者)

衛館長は、2016年度の芸術選奨文部科学大臣賞も受賞している。

”皮相すぎる一面の真理”を超えて

これを、財政難の折、「いったい何人に利用されているのか」という財務省からのプレッシャーに対して、予算を防衛したい文化庁の方便にすぎないと見るのは、皮相だが、一面の真理ではある。

社会的包摂(ソーシャル・インクルージョン)は、予算制約上の要請という”影”と完全に切り離すことはできない。

同時にまた、それは一面の真理だが、皮相にすぎる。

社会的包摂は、劇場延命のための集客策ではない。

耳目を集めるようなイベントを繰り返せば、集客は増えるかもしれない。しかしそれは、社会的包摂ではない。

「子供・若者や、高齢者、障害者、在留外国人等にも社会参加の機会をひらく」という社会的包摂の王道を通じて、集客増という結果をもたらさなければ、「社会的必要性に基づく戦略的な投資」とは言えない。

この両立は、容易ではない。

だから、衛館長も楽観はしていない。

社会的包摂と成熟社会

衛館長は言う。

「アーラのような劇場が、国内にあと2つか3つでも増えれば、臨界点(ティッピングポイント)を超えて、日本の劇場は雪崩を打つように

変わっていくはずだ」と。

逆に言えば、まだアーラだけ、ということだ。

それはおそらく、劇場だけの話ではない。

(1)成長した後に、(2)その果実を分配する。

(1)余裕ができてから、(2)チャリティをやる。

いずれにおいても、「子供・若者や、高齢者、障害者、在留外国人等」は(2)に属するものと想定されている。

この思考は、結局その人たちを常にあとまわしにする。

すでに数としてはマジョリティなのにもかかわらず。

この人たちが成長と余裕の核となる推進力だという発想と感覚、

だから劇場(だけでなく、生産・消費・政治・・・)から「もっとも遠い人たち」の課題にこそ応えていかなければならず、それは副業ではなく本業そのものだという発想と感覚、

この発想と感覚が浸透している社会を「成熟社会」と言う。

なぜなら、そのありようだけが「持続可能な(サステナブルな)成長」を可能にするから。

その土壌がつくられなければ、社会は「社会的包摂」をもてあまし、「持続可能な開発目標(SDGs)」をもてあます。

第2、第3のアーラは、この土壌づくりを促しつつ、この土壌の中からしか生まれてはこないだろう。

「行けるところまで行ければいい」

ただ、衛館長は悲観しているわけでもない。

インタビューの休憩時間に、可児の町を見渡せるアーラの通用口で、館長は私にこうつぶやいた。

「私自身は、自分が行けるところまで行ければいい。その先は、次の世代が進めてくれる」

世の中の底流は、じわりとしか動かない。

その底流を見つめて長くやってきた者は、ほぼ例外なく、この感覚をもつに至る。

百千の言葉よりも、館長にとっての「ライフワークとは何か」が伝わってきた瞬間だった。

社会的包摂の推進に、アートが果たせる役割はとても大きいーー大きな収穫のあるインタビューだった。

可児市文化創造センター・アーラのホームページはこちら。