<朝ドラ「エール」と史実>「軍歌」はやはり“タブー”か。古関裕而の曲を「戦時歌謡」とごまかす問題点

朝ドラ「エール」は、ついに今週より戦時下篇に突入しました。主人公のモデルとなった古関裕而は、よく知られるように、「露営の歌」「暁に祈る」「若鷲の歌」など大量の軍歌をヒットさせ、「軍歌の覇王」と呼ばれました。ですから、フィクションとはいえ、この部分をどのように描くのかは、とくに注目されてきたのです。

しかし、気になるのは、番宣などで「軍歌」が徹底的に消され、「戦時歌謡」という言葉が使われていることです。公式サイトでも、「軍歌の覇王」ではなく、わざわざ架空の「戦時歌謡の旗手」という呼び方がされています。まるで“タブーワード”。いかに戦時下の曲が大量に登場するといっても、これでは意味がありません。戦時下篇は、「軍歌」という呼称から逃げてしまうのでしょうか。

軍歌→戦時歌謡? それくらいいいじゃないか。そう思うかもしれません。しかし、これはただの言い換えではありません。戦時下の音楽を考えるうえで、大・大・大問題なのです。

■流行歌と軍歌は別物ではなく地続き

そもそもご確認しておかなければならないのは、流行歌と軍歌が地続きだったということです。レコード会社は、エロ・グロ・ナンセンスが流行れば「エロ歌謡」を、ご当地ソングが流行れば「地方小唄」を、そして戦争が起これば「軍歌」を、それぞれ“売れる商品”としてリリースしていたのです。そして、その作り手たちも同じでした。

典型的な例をご紹介しましょう。つぎは、満洲事変の前に作られた「エロ歌謡」のひとつです。

「ほんに悩ましエロ模様」

小国比沙志作詞、片岡志行作曲

印度更紗のカーテン閉めて

一つのグラスにあの手とこの手

絡み絡んで吸いつけ葉巻

恋のサービス スペシャル・ルーム

ほんに悩ましエロ模様

このころのカフェーの一部には、チップをはずむと女給とふたりきりになれる「スペシャル・ルーム」なる部屋がありました。そこでは特別な「恋のサービス」が受けられたわけですが、ここでは重要ではありません。問題は、この同じ作詞者が、満洲事変が起こると、たちまち軍歌を作ったということです。

「便衣隊討伐の歌」

小国比沙志作詞、アサヒ文芸部作曲

揮ふ悪魔の青竜刀

暴虐無尽横行の

壊滅期して遂に立つ

世界にはゆる日本刀

天に代りていざ討たん

あまりの変わりっぷりに驚くかもしれませんが、当時これは普通のことでした。わかりやすく作詞家の例を出しましたが、作曲家の古関も、満洲事変や第一次上海事変に際して、「満州征旅の歌」「肉弾三勇士の歌」などの軍歌を作っているのです。山田耕筰も、中山晋平も、古賀政男も、みな同じでした。

■戦時歌謡という考え方は誤解を招く

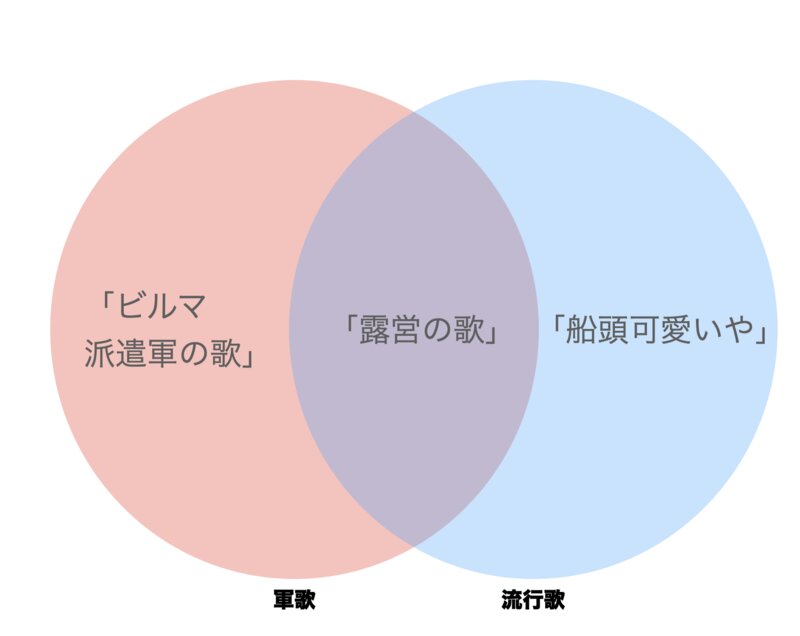

以上のことを図にすると、つぎのようになります。

ここでは、古関の曲を入れましたが、ようするに、軍歌と流行歌(一般のポップス)は排他的なのではなく、部分的に重なり合っていたということです。もちろん、大衆向けではない、純然たる軍歌もありましたが(ここでは「ビルマ派遣軍の歌」)、それは数量の上で一部にすぎませんでした。

では、なぜ戦時歌謡という言葉は問題なのでしょうか。それは、古関自身が自伝でつぎのように述べているからです。

現在は[引用者註、1980年ごろ]、戦時歌謡など一切を「軍歌」あるいは「軍国歌謡」と呼んでいるが「露営の歌」は大衆の心から生まれた曲であり、軍の命による軍歌ではないのである。いわゆる国民一般が歌う歌は戦時歌謡なのである。

出典:古関裕而『鐘よ鳴り響け』

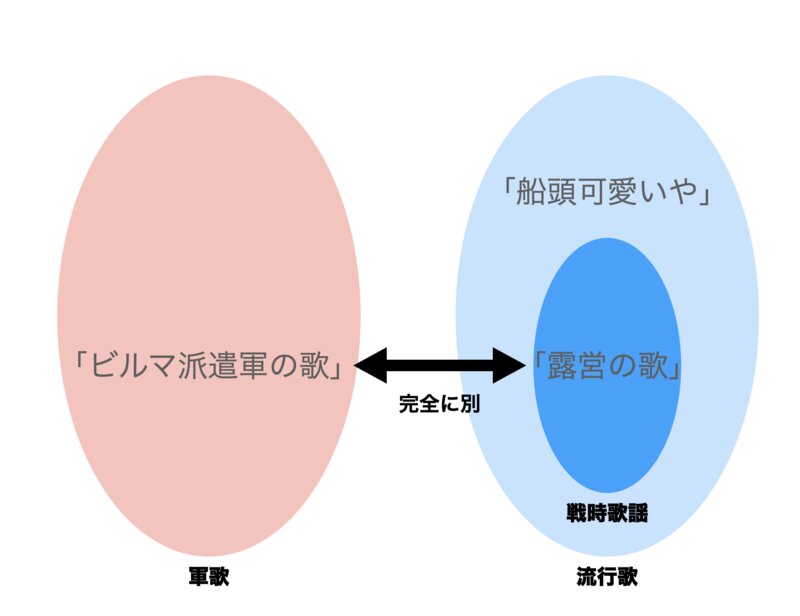

このような考えはある程度定着しており、今日でも「(軍隊向けの)軍歌と(一般国民向けの)戦時歌謡は違う」と主張する者がいます。これを図式化すると、つぎのようになります。

つまり、戦時歌謡は「大衆の心から生まれた曲」として流行歌と同じように扱われ、軍歌から恣意的に切り離されているということです。これは大問題です。

軍歌が怖いのは、軍部に強制されたからではありません。当時のエンタメと地続きであり、それゆえに人々の感情をこのうえなく効果的に動員してしまったからです。「戦時歌謡」という捉え方はこの危険性を曖昧にしており、場合によってはたいへんな誤解を招くものなのです。

■戦時歌謡を造語したという証言も

そもそも「戦時歌謡」は、事実上、戦後の造語でした。

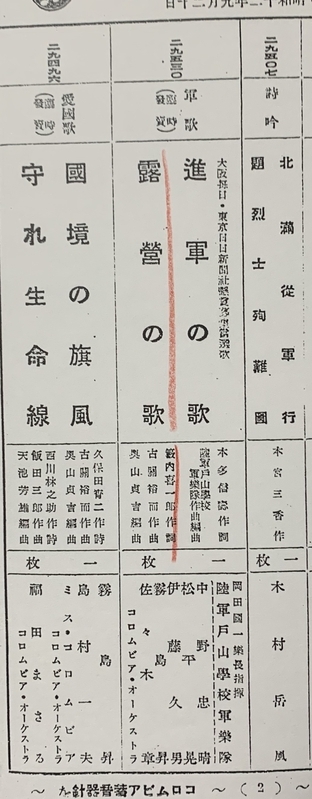

戦前の新聞を検索すると多少ヒットしますが、現在のように軍歌と対比的に使われていません。また、当時のレコードにはジャンル名が添えられていましたが、「愛国歌」「国民歌」「時局歌」「軍国歌謡」などはあっても、「戦時歌謡」という表記は見かけたことがありません。ちなみに、「露営の歌」の場合は「軍歌」とされていました。

戦後、キングレコードで軍歌レコードの制作などに関わった長田暁二氏は、「戦時歌謡」を「昭和36[1961]年の筆者の造語」と告白しています(『戦争が遺した歌』)。戦時下の文化を研究している櫻本富雄氏も、「戦時歌謡」について1970年代ころに定着したと述べています(『歌と戦争』)。これまでさまざまな資料をみてきた筆者の実感としても、これが正しいと思います。

おそらくこうした用語の定着を受けて、古関は、1980年の自伝で「軍歌と戦時歌謡は違う」と主張したのではないかと考えられます。つまり、歴史的に根拠のある用語ではなかったのです。ですから、音楽史の研究では「戦時歌謡」はもうほとんど使われていません。

なお、「愛国歌」「国民歌」「時局歌」「軍国歌謡」などの間にも、厳密な使い分けはありませんでした。「露営の歌」の続篇である「続露営の歌」が、「愛国歌」と銘打たれていたのがその証拠です。軍歌はこのような時局的な音楽を包括する概念でもあり、だからこそ、古関は所属先のコロムビアによって「軍歌の覇王」と宣伝されたのです。

また、日本最大の国語辞典である『日本国語大辞典』では、軍歌がつぎのように適切に説明されていることも付け加えておきます。

兵士の士気をふるい立たせ、あるいは軍事思想を普及するために作られた歌曲。行進曲風のものが多く、時代により流行歌ともなる。

出典:『日本国語大辞典』デジタル版

■戦時歌謡では歴史の教訓を引き出しにくい

これ以上は専門的な細かい話になってしまうので割愛します(より詳しく知りたい方は、拙著『古関裕而の昭和史』124ページ以下をご覧ください)。ここで言いたいのは、以上のような経緯があるので「戦時歌謡」という言葉を積極的に使うべきではないということです。

実は、古関自身は、軍歌という言葉を徹底的に避けていたわけではありません。自伝でも「軍歌や時局歌」について「仕事なのだとわり切って引き受け、時勢の流れにまかせていた」と書いているのです。むしろ、後世の人間が、古関の音楽活動を擁護しようと、「戦時歌謡」という言葉を(「軍歌ではなく、戦時下の歌謡曲を作ったにすぎない」という文脈などで)と意識的に使いすぎたのではないかと思います。

また筆者は、ここで古関を軍歌の作り手として糾弾したいわけでもありません。そんなことをするよりも、現在に生きるわたしたちが「政治と文化・エンタメの関係」をどう考えるかのほうが大切です。その点でも、「戦時歌謡」という概念は、軍歌と流行歌の密接な関係を曖昧にし、歴史の教訓を引き出しにくくするという点でたいへん問題があります。

もちろん、朝ドラがフィクションなのは知っています。全部の言葉を当時のままにすることもできないでしょう。しかし、これまでかなり細かい史実まで取り入れ、実際の曲も使ってきたのですから、よりにもよって、戦時下音楽の核心部分である軍歌だけ、歴史的になんの根拠もない「戦時歌謡」という(事実上)戦後の造語で上書きするのは、欺瞞以外のなにものでもありません。

もっとも、「エール」の戦時下篇ははじまったばかりです。軍歌という言葉も、しっかり使われるのかもしれません。果たして、戦時下の音楽家や音楽産業はしっかり描写されるのかどうか。みなさんもこれから1ヶ月、ぜひ注目していただきたいと思います。

<関係記事>

・梅のモデル? 金子の妹夫妻は古関裕而が「軍歌の覇王」になるきっかけを作った(「露営の歌」作曲の経緯はこちら)