返ってきた傷だらけの重機~災害大国を支える現場の重機作業者たち #知り続ける

宮城県多賀城市の仙台港から約1kmの場所に、重機の運搬を担う運送企業、「黒潮重機興業」はある。

駐車場に並んでいたレモンイエローのトラックたちは、青い空によく映えていた。

「重機を運搬する際は荷台に土を撒くんです。滑り止めのために」

取材で訪れた際、同社のトラックドライバー、遠藤拓也さんがそう説明してくれた。

顔が機関車のキャラクターに似ているとの理由で、会社では「トーマス」と呼ばれているという。

「何もなかったら帰ってくればいい」

2011年3月11日、黒潮重機興業は今と同じ場所にあった。

当時、家業である同社にドライバーとして従事していた現在の社長、菅原隆太さんはその日、会社の事務所にいた。

社内には他に事務員ともう1人の同僚トラックドライバーがおり、普段よりゆったりとした時間を過ごしていたという。

14時46分。今までに経験したことのない揺れに襲われた。

「長い時間だった。立っていられないのと恐怖で、気が付いたら事務員と抱き合っていた」

同僚のドライバーがトラックに乗り込みラジオを付けると、耳を疑うような情報が聞こえてくる。

「隆太、5メートルの津波が来るって言ってる」

5メートルの津波――。

港近くに住んでいる手前、津波の怖さは聞いていた。それでもアニメに出てくるような青い波がザブーンと来るようなイメージからは脱せずにいた。

2階にいれば5メートルの津波は避けられるだろう。ただ、心配したのは駐車場にあるトレーラーだ。

「トレーラーのエンジンに水がかぶらないようにしなければと思ったんです。そこで駐車場へ行き、頭を2、3メートル上げておきました」

前の日、会社は給料日だった。

当時は現金払い。ヘッドを上げ終えたあと一旦事務所へ戻ったが、菅原さんは自分のクルマに給料を置いておいたことを思い出し、再び駐車場へ取りに行った。

その時、会社の前を歩く姿があった。隣の整備工場の工場長だった。

黒潮重機興業を挟んだ向こう側にある大型スーパーの立体駐車場へ避難するところだという。

「あれ、逃げないの?」

それに「いや大丈夫でしょ、2階にいれば」と返した菅原さんに、工場長は戒めるようにこう言った。

「何強がってるの。逃げたらいいじゃない。何もなかったら帰ってくればいいだけなんだから。一緒に逃げるぞ」

その言葉に押されるかのように、菅原さんは社員たちとスーパーの立体駐車場へ向かう。

しかし、2階から港の方向をしばらく眺めていても、何かが起きる気配はなかった。

ふと目に入ったのは、スーパーに向かって伸びるクルマの渋滞だった。その時、菅原さんは一度クルマを取りに会社に戻ろうかと思っていた。

「クルマがあれば屋外にいても暖が取れる、そう思ったんです。ただ、一斉に皆が陸のほうへ避難していたうえ、地震で停電になったことで信号も全部停まっていたため、スーパーに繋がる道はすごく渋滞していたので諦めました。今思えば、戻らなくてよかったかもしれない」

午後3時20分ごろ。菅原さんはある異変に気付いた。

「港に係留していた船は最初、あっちの方向を向いていたんですが、それが一瞬目を離した隙に逆を向いたことに気付いたんです」

津波だった。

こちらに向かって襲ってくる津波は、先ほど想像したような「青色した水」ではなかった。茶色く汚い塊だった。

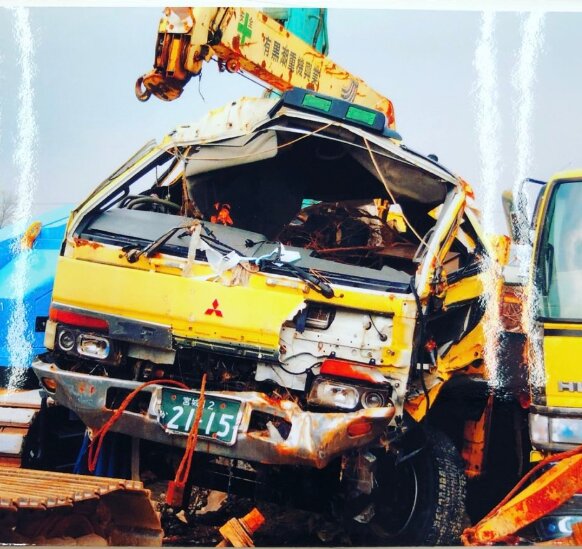

そこから見えたのは、そんな茶色く続く津波が、自分の愛社と、ヘッドを上げた黄色いトレーラーたちをいとも簡単に飲み込んでいく光景だった。

ほんの僅か前に隣の工場長に掛けられた言葉に、菅原さんは生かされたと感じた。

返ってきた傷だらけの重機

幸い、家族や社員にも犠牲者はいなかった。

トラックは10台中5台が残った。津波が襲った時、仕事で会社を出ていた5台だ。

重機輸送という生業。顔をあげれば一面、倒壊した建物や津波で流されてきた大量の災害ごみ。被災地は、自分の仕事を必要としている。

水も電気も復旧していないなか、会社は11日後には仕事を再開させる。

何が苦労なのかも気が付かないほどがむしゃらに、毎日現場へ重機を届けた。

「社員たちの勢いが違いました。震災の仕事に携わる闘志というか。当時の行き先は仙台近郊が多かったが、青森にも行った。高速が使えなかったので下道を使った」

PCの代わりに仕事内容を書き留めたノートは、今でも大事に取ってある。

こうして震災から数か月が過ぎたころ、とある現場に重機を引き取りに行った。

そこにあったのは、ボディは傷だらけで窓ガラスも割れている、ボロボロのバックホウ(ショベルカー)だった。

その重機の持ち主であるリース会社は、毎度新車のような機械を貸し出している。明らかにその現場で付けられた損傷だった。

あまりの状態に、菅原さんはリース会社の担当者に思わずこうつぶやいた。

「それにしてもひどいですね、この使い方は。どうやったらこんなボロボロにできるんですかね」

返ってきた言葉を、菅原さんは今でも忘れられないでいる。

「この重機使ってた人ね、奥さんを探していたんだよ」

震災で行方不明になっていた女性は発見され、重機が戻されたという。

「重機の傷1つ1つに、何が何でも探すんだという女性への思いが刻まれている気がして。涙が止まりませんでした」

被災地の重機は、災害ゴミを拾い上げるだけのものではない。大切なモノを見つけ出すための重要な役割を担っている。

能登半島地震の被災者へ「大丈夫、必ず復興するから」

震災から14年目の今年、元日に能登半島を襲った地震に、被災地に欠かせない重機を運んでいる身として、そしてこの13年地元の復興を支えてきた被災経験者として胸を痛めていた菅原さんのもとに、一本の依頼が入る。

「被災地で使用する発電機を金沢の営業所まで輸送してほしい」

運搬は、同社に所属するベテランドライバー、曽根智幸さんに任せることにした。

1月10日の夕方に福島県本宮市で依頼された発電機を積み、翌朝に石川県金沢市の営業所に到着。

さらに本来ならばそのまま帰るはずだったのだが、荷物を降ろした先で「これから奥能登の被災地まで行けるか」という相談を受けた。

土砂崩れの現場に軽トラックを届けてほしいとのこと。届け先は穴水町。甚大な被害が発生した場所だ。

そのころはまだ情報が少なく、道路状況も詳しく見えてこなかったが、曽根さんは2つ返事で依頼を受けた。

「余震が続いていたなかだったので、家族は心配していましたが、この仕事が決まる前から同僚たちと『被災地に運びたい』『仕事があったら喜んで行く』と話していた。ためらう気持ちは一切ありませんでした」

現地までは山道が続く。

道中、土砂崩れや道路の寸断などでトラックが通れるかギリギリの民家の路地を使うなど、普段は片道1時間のところを4時間かけて向かった。

側道では、潰れた民家の近くで高齢の人たちが絶望のなか片付けをしている光景に遭遇。身につまされる思いがしたという。

地方には発災に関わらず、元々人口減少や少子高齢化、産業の空洞化など深刻な問題を抱えているところが多い。そんな共通点も、菅原さんたちには地元と重なって見えたのかもしれない。

「初動は国よりも民間が早い。建設業界の人たちは、重機を運ぶ人と、その重機で作業する人が別なことが多い。重機は災害現場に欠かせない。重機を年中扱う中小零細の職人たちが、効率よく活動できる環境を整え、地元の人がどこかに移り住むのではなく、故郷に『戻れる』ようにしてほしい」

発災後、菅原さんの会社がほぼ普段通りの業務ができるようになるまでに半年。

トラックの台数も10台に戻し、現在は14台まで増えた。

ここまで来られたのは、様々な人たちからの支援のおかげだと菅原さんは言う。

「街も会社も人も復興ではなく『発展』していく。能登半島で大変な状況にいる人たちに、被災者として言いたい。大丈夫。今は辛くても絶対復興し、震災前より発展しますから」