“地域で育てて地域で食べる”、小さな循環をつくって経済もまわす。農と食、町ぐるみの社会実験

徳島県神山町の食堂「かま屋」で食べたランチは、野菜がとくに美味しかった。パリッとみずみずしく、もっちり、甘く。そうだ、野菜の味ってこうだったと身体のどこかでは知っていたような感覚が呼び覚まされる。

数日前まで、近くの畑の土の中か、大空の下でいきいきと実っていた作物ばかりだ。

考えてみれば、いま「農」は「食」から遠い。周りに田畑の広がる地域であっても、近くで栽培された作物がひとたび市場に出てしまえば、ほかのものとまぎれてしまう。

反対に地球の裏側で生産された食べ物が、いとも簡単に食卓に並ぶ。そうした大きな流通のしくみの外に出て、生産から出口までを小さくつなぎ直そうと始まったのが、かま屋を営む「フードハブプロジェクト」だ。

地産地消をうたう飲食店は、今では珍しくない。けれど一つの会社が、新規就農者を育成しながら本格的な農業を営み、その出口として飲食店やパン屋、加工品の製造販売まで行う。さらには町の人たちが農と食に関わる場をつくる。

そんなスタイルの店は、ほかにあまり例がないのではないかと思う。

「今週の地産率69%」をちゃんとうたう

「かま屋」と「かまパン&ストア」は、2017年3月、人口約5000人の町、徳島県神山町にオープンした。神山の山並を背景に「かま屋」の白い建物が陽の光を浴びている。

開放的な店内には広いオープンキッチン。スタッフがきびきびと働く様子が目に入る。おしゃれな内装で、町外から訪れるお客さんも多い。

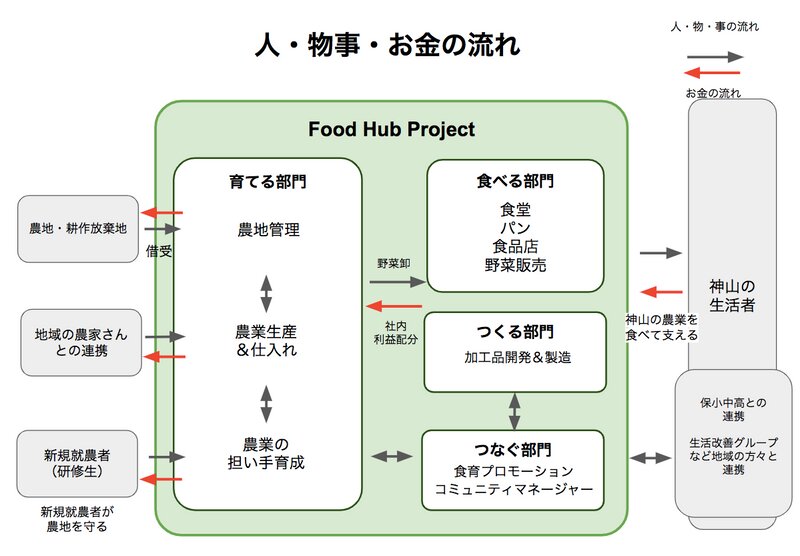

フードハブプロジェクトは、名前は「プロジェクト」だけれど、株式会社だ。主に5つの事業を行っている。

(1)農業(2)飲食店(3)パン屋と食料品を売る店(4)加工食品の開発と販売、そして(5)食農教育。

「神山の食と農を次世代につなぐ」を目的に設立された。

まず「かま屋」では、町内で育てた野菜を料理にして提供する。地元の有機栽培の生産者チーム「里山の会」に加えて、自社「つなぐ農園」や近隣の農家で育てた野菜を使用。カウンターの上には生産者の名前の入った名札がずらりとかかっていた。

テーブルに置かれた「かま屋通信」には「今週の地産率69%」の文字。ここで扱われる食材の70%近くが地産品という意味だ。

お隣の「かまパン&ストア」では、野菜をはじめ、こだわってセレクトした調味料や加工品、そしてここで焼き上げたパンを販売する。神山産の小麦を使ったパンや、季節野菜の調理パンが人気。加工品も自社で開発し続けていて、米粉をつかった焼き菓子の「カミヤマメイト」などの品が定番化している。

2020年度の年間売上は約1.2億円。食堂で約3割、農業と加工品で2割、残りの5割はパン屋と食品店で売り上げている。

生産から食べるまでをつなぐ

「フードハブ」という言葉には、生産から食卓にのぼるまでの「食」をつなぐ拠点、という意味がある。経営的には不利の多い中山間地の小規模農業を支える形として、今のスタイルが生まれた。

まずは「神山で育てて神山で食べる」。その小さなサイクルをまわしながら、新しい農業の担い手を育成し、町内の休耕地に少しでも手を入れる。

そしてゆくゆくは、ここから独立した農家がゆるやかな共同体をつくり、町外へ野菜や加工品を流通させる。

そんなビジョンをもとに始まった壮大な社会実験(といったら怒られるかもしれないけれど)のようでもある。この循環が、設立5年目にしてまわり始めている。

農業部門では、近隣の田畑で米や野菜を栽培。雨除けのハウス(石油などを使った加温はしていない)も活用することで年間を通して収穫できるような栽培を行っている。

2019年からは自店以外の、自然食品店や生協などにも卸が始まった。

さらには設立以来毎年一人、新規の研修生を受け入れてきた。2020年で5人目。来年には2人卒業して独立する予定。

現在は社員2名と研修生3名で町内の農地4.5ヘクタールを使って栽培している。

人数にすると少ないようにも思えるが、熱意ある専業農家が増えることが地域にとっては何より大事だとフードハブでは考えている。新規就農者が直接土地を借りられるよう、間に入って地主との仲介もする。

農業や食文化を伝えていきたいと、小中高生に食農の考え方を伝える活動も同時に行っている。田んぼの一部で昔ながらの手作業を取り入れ、子どもたちが年配者から米づくりを教わる。

一度でも自分で刈った米を炊いて握ったことのある子どもは、理屈ではないところで「農」と「食」のつながりを体得することができるはず。そんな子どもが神山には増えているということだ。

小規模農業の衰退、人口減、高齢化など中山間地が抱える課題はどこも共通している。それだけでなく、農業が食べる現場から遠のいたことで、「人が人としてある」という足元の確かさが揺らいでいるようにも思う。

その一つの解決策を、フードハブは形にして見せてくれているように映る。

時間のかかる農業のスタートアップを、短期的に利益の出やすい飲食業で支える。もちろん、すべてが絵に描いたようにうまくいったわけではないけれど(その話は後半で)、試行錯誤をふくめて、フードハブメンバーの行ってきたことのスピード感と活動量はすさまじい。

店や農業の経営を成り立たせることと、食農活動の両輪において。

農の側から見た世界、食べる側から見た世界

今でこそ約30人のスタッフを抱えるフードハブだが、もとをたどれば2人の人物の出会いから始まった。

ときは2015年。国の地方創生政策が始まり、全国の市区町村では地方版創生戦略づくりが進んでいた。神山町では官民36人のメンバーが集まり、神山の未来を考える戦略づくりがグループワークで行われた。

この話し合いのなかで「食べる」チームを選んだのが、いまフードハブで農業チームを率いる白桃薫さんと、支配人の真鍋太一さんだった。

白桃さんの家は代々続く農家で、お父さんは農業のベテラン。白桃さん自身は役場に勤めて10年目。父の跡を継いで農業をやるかどうか迷っていた。

「農家に生まれて、大学も農業系。役場でも農業関係のことをやってきて。ずっと生産する、つくり手側からの景色を見てきたんです。

でも初めて真鍋からフードハブの考え方を聞いたとき、その先にいる消費者とか料理人とか、食べる人がいるって世界が見えた。ああそっち側からはそう見えてるんだって生まれて初めて知ったというか」

一方で真鍋さんは、モノサスという東京に本社を置くIT企業の社員で、家族で移住し、2年が経とうとしている時だった。個人で料理人と地域をつなぐ「Nomadic Kitchen」という食にまつわる活動を行っていた。

「神山でも食にまつわることをしたいとは思っていましたが、それはもっと個人的な話で、フードハブのような規模の話になるとは想定していなかったんです。でもあの時、桃ちゃんが“小さいものと小さいものをつなぐ”って書いたのを見て、これはいけるかもしれないって」

「プレッシャーを感じる余裕もなかった」

こう聞いてくると、すべてがうまくいったように聞こえるが、はじめの3年間は「うまくいかないことの連続だった」と2人はふりかえる。

「飲食店の方は、提供している品質に対して値段を安く設定しすぎたところがあって。お客さんはたくさん来てくれているのに、利益が出る体質になっていなかったんです。飲食店って本来、日常の営みのなかでしっかり利益を出さなきゃいけないのに、イベントに頼りすぎて、現場が疲弊していたり」(真鍋さん)

「農業の面でも最初から少量多品目をめざして、250種類くらいの野菜をつくろうとして。当たり前ですが、始めて間もない人がそれだけの種類を品質よくつくれるわけもなく。それで種類を絞って、ある程度の量をつくって卸も始めるようにして、それからようやく落ち着き始めたんです」(白桃さん)

フードハブは民間の会社ではあるが、公的な場で生まれ、まちの創生戦略の要でもあった。周囲の大きな期待と注目を集めてスタートした活動だったはずだ。

うまくまわらなければ、プレッシャーも相当なものだったのではないか。

そう問うと「プレッシャーなんか気にしている余裕もなかった」という答えがかえってきた。

「もう、実働が大変すぎて。人の問題、金の問題、システムの問題。資金繰りもそうだし、ずっとすべてを改善し続けて。自分たちがやるって言ったこと、やろうと思っていること、信じてることを何とか続けていこうって必死で。だから外で何を言われていようが、気にならなかった」(真鍋さん)

美味しいものを出している、育てている自信はあった。お客さんも来てくれていた。それが支えになった。

転機になったのは、2020年の春。コロナ禍による非常事態宣言で一度店を閉めたのを機に、食堂の運営を全面的に見直した。神山に移住してきていた元シェパニーズの総料理長ジェロームワーグ氏が、新たなメニューを開発してくれることにもなり、再開した後、ようやく利益が出始める。

「食の自治力を上げる」

「よく、なんでフードハブやってるのとか、利他的だねって言われるんです。でもぜんぜん利他的じゃないよと思っていて。

結局は自分たちの食に関わる話。自分の家族は大丈夫か、仲間は、地域は?のリスクヘッジでもあります。“食の主権”をどう取り戻すか」

大きな生産システム、流通に依存したままでは、極端にいえば、自分たちで食べるものを選ぶことさえできなくなるかもしれない。

選ぶ権利を失わないためには、既存のしくみの外に、自分たちでつくるしかない。

予測不可能なことが起きたとき、食の自給率が高いほど地域のレジリエンスは高まる。そして、「何かあったとき」という言葉のリアリティは以前より増している。

真鍋さんは「食の自治力を上げる」という言葉をつかった。フードハブは、やっていることは一見ただの飲食店、パン屋さん、農業、かもしれないが、その根底にはより広い意味での「食」や「農」がこうあってほしいという願いがある。

一方、食や農の問題は、日本の中山間地の課題にも直結する。

里山の景観が美しく保たれているのは、農業や林業が生業として成り立ってのことだ。担い手をつくることが、ひいては自分たちの暮らす地域を守り、かつ食の手段を守ることにもなる。

これから先。フードハブではようやく経営が安定してきて、都会への架け橋もつくっていく。2020年の夏には銀座に期間限定のショップをオープンした。

来年はフードハブのグループ会社である株式会社モノサス、monosus社食研が、東急不動産との提携により九段下で社食事業を始めるという。神山の人口とほぼ同じ規模、約4000人が働くビルの職域食堂で、神山の食材をつかった昼食を提供する。

「流通は他社と協働することになると思いますが、入り口と出口を自分たちでつくるので、価格が市場にふりまわされるリスクが低い。一食1000円のランチを提供して原価何割に抑えてといった従来型のビジネスモデルとは違う展開を考えられたらと思っています」(真鍋さん)

小さな町のなかで“地産地食”をまわし、経営を強くして、外に出てちゃんと稼ぐ。一見、理想やきれいごとのように見えていた絵が一つひとつ形になり、「確かな農と食のあり方」を提案するモデルになり始めている。

*シェパニーズ(Chez Panisse)…米国カルフォルニア州で地産地消をコンセプトにした世界的に有名なレストラン

※この記事は『下北沢、線路と街』に同時掲載の(同著者による)記事です。連載「これからのまちづくりの話をしよう」より