厚労省若手チームが提言「30代で課長、40代で局長となれる抜本改革が必要」

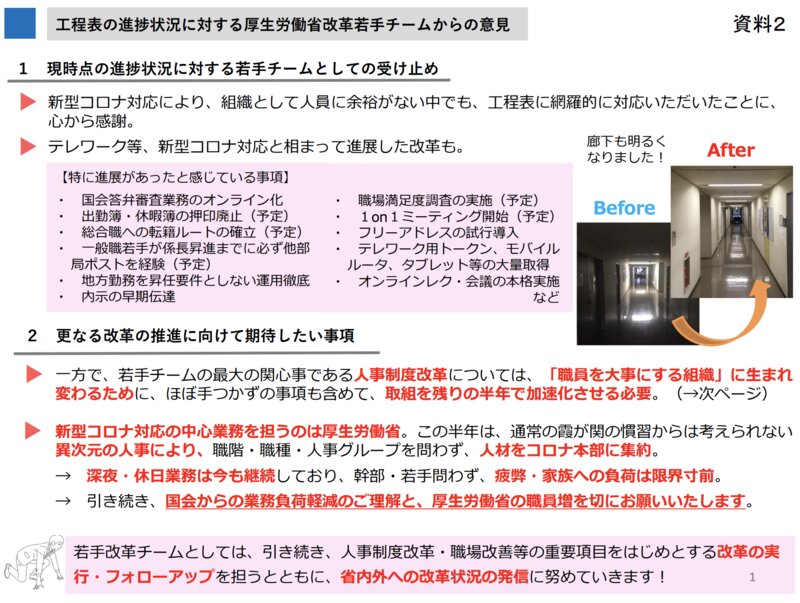

7月20日、厚生労働省内の働き方改革を進める「改革実行チーム」の第3回会合が開かれ、改革の進捗状況やコロナ禍における窮状について話し合った。

新型コロナウイルス感染症への対応によって、テレワークやオンライン会議に向けた環境整備などの取り組みが当初の予定よりも前倒しで進展した一方、業務量の突発的な増加によって、深夜・休日業務が続き、多くの職員が疲弊、家族への負荷も限界寸前だと、国会からの業務負荷軽減、厚労省の職員増を訴えた。

業務量に見合った定員確保を阻害する「総定員法」

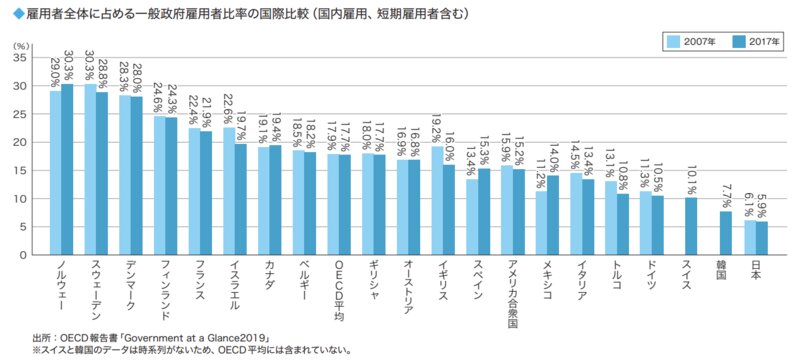

こうした「窮状」の根底にあるのは行政機関の慢性的な人手不足であり、日本は先進国で最も公務員の割合が少ない国であることは先月書いた記事でも触れたが(「若手官僚の14.7%が辞職意向。なぜ霞が関の働き方改革は進まないのか?」)、日本の行政機関は、新型コロナウイルス感染症のような「緊急事態」においても機動的に人員を増やすことはできない。

というのも、1969年に制定された「行政機関の職員の定員を定める法律(総定員法)」によって、国家公務員の定員上限が定められているからである。

行政機関の職員の定員に関する法律

第一条 内閣の機関(内閣官房及び内閣法制局をいう。以下同じ。)、内閣府及び各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員の総数の最高限度は、三十三万千九百八十四人とする。

これによって、長年(業務量に関係なく)計画的に公務員の削減が実施され、現場の職員の困窮度合いは増す一方になっている(中でも行政需要の高まっている厚労省が最も疲弊している)。

また、廃案にはなったものの、国家公務員の定年を60歳から段階的に65歳へ引き上げる「国家公務員法改正案」が実現していれば、高齢職員のために若手ポストをさらに減らさなければならず、ますます疲弊することは間違いなかったであろう。

本来であれば、定員管理を柔軟に運用し、必要な職員を確保する仕組みに改めるべきであるが、そうした声は国民や政治家からも上がらず、結果的に行政サービスの低下、国民の満足度低下に繋がっている。

しかし、今回のコロナ対応を見ても、やはりそれでは限界であり、「総定員法」を改正し、より柔軟に行政需要に応じた人員配置を行えるよう見直すべきである。

行政府の専門性をどう高めるか

また、人員数と同時に、今回のコロナ対応で明らかになったのは、行政府における専門性の重要さである。

例えば、コロナ対応が高く評価されている台湾では、蔡英文政権の閣僚の多くが民間人で、かつ博士号を持った何らかの分野の専門家であり、専門性が重視されている。

日本のメディアでもよく取り上げられるIT担当大臣の唐鳳(オードリー・タン)や、コロナ対応を統括した「中央感染症指揮センター対策本部(通称CECC)」の指揮官・陳時中衛生福利部部長(厚生労働大臣に相当)も、(選挙で選ばれていない)民間人であり、元々歯科医と、関連分野の専門家になっている。

他方、日本では、政治主導(官邸主導)による「代表性」の拡張に対して、「専門性」の強化・活用が置き去りにされており、最近では外部の専門家や当事者による指摘によって直前で政策転換する事例が頻発している。

中には(必ずしも十分な情報を持っていない)世論の声に耳を傾けすぎな事例も存在するが、事前に十分な検証を経ていない政策が多く、政策立案の質低下は否定できない。

例えば、コロナ禍における学校の一斉休校を巡っては、萩生田光一文部科学大臣、藤原誠文部科学事務次官が反対する中、経産官僚である今井尚哉・首相補佐官を中心に官邸が推し進め、児童・生徒に負の影響をもたらしている。

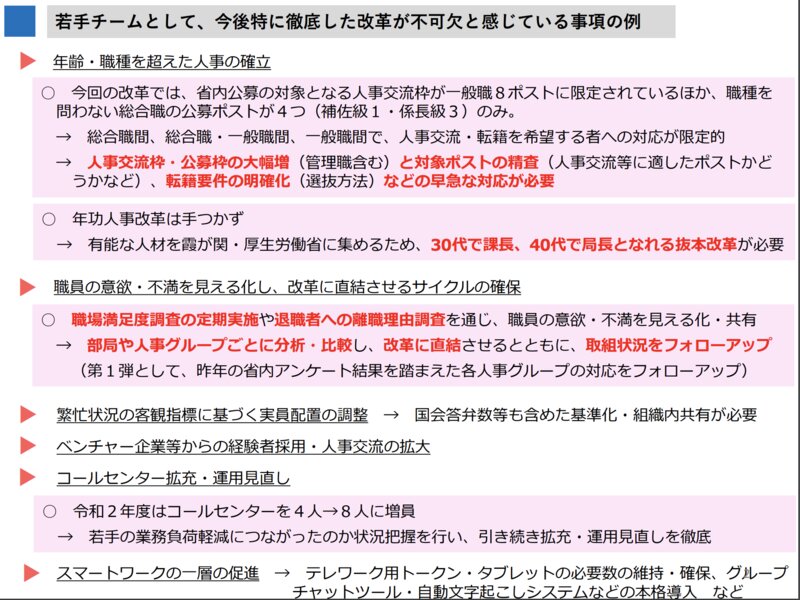

その意味では、「改革実行チーム」の若手チームが提言している「30代で課長、40代で局長となれる抜本改革」は、若手人材のモチベーション維持向上以上に、専門性重視の観点でも非常に重要である。

民間ではいわゆる終身雇用を前提にした「メンバーシップ型」から、ジョブディスクリプション(職務記述書)を明確にした「ジョブ型」への移行が注目されているが、行政府においても、より専門性が重視される人事制度に転換すべきであり、政治家も当選回数が重視される「年功序列」型から、専門性重視へと転換していくべきである。

逆に言えば、それをしなければ行政府や政治家への国民からの信頼は下がる一方であり、さらなる人員削減を求める声が強まり一層行政サービスの低下に繋がる、という負のスパイラルから脱することができず、コロナ禍を機に、総定員法や人事制度の見直しを進めるべきである。