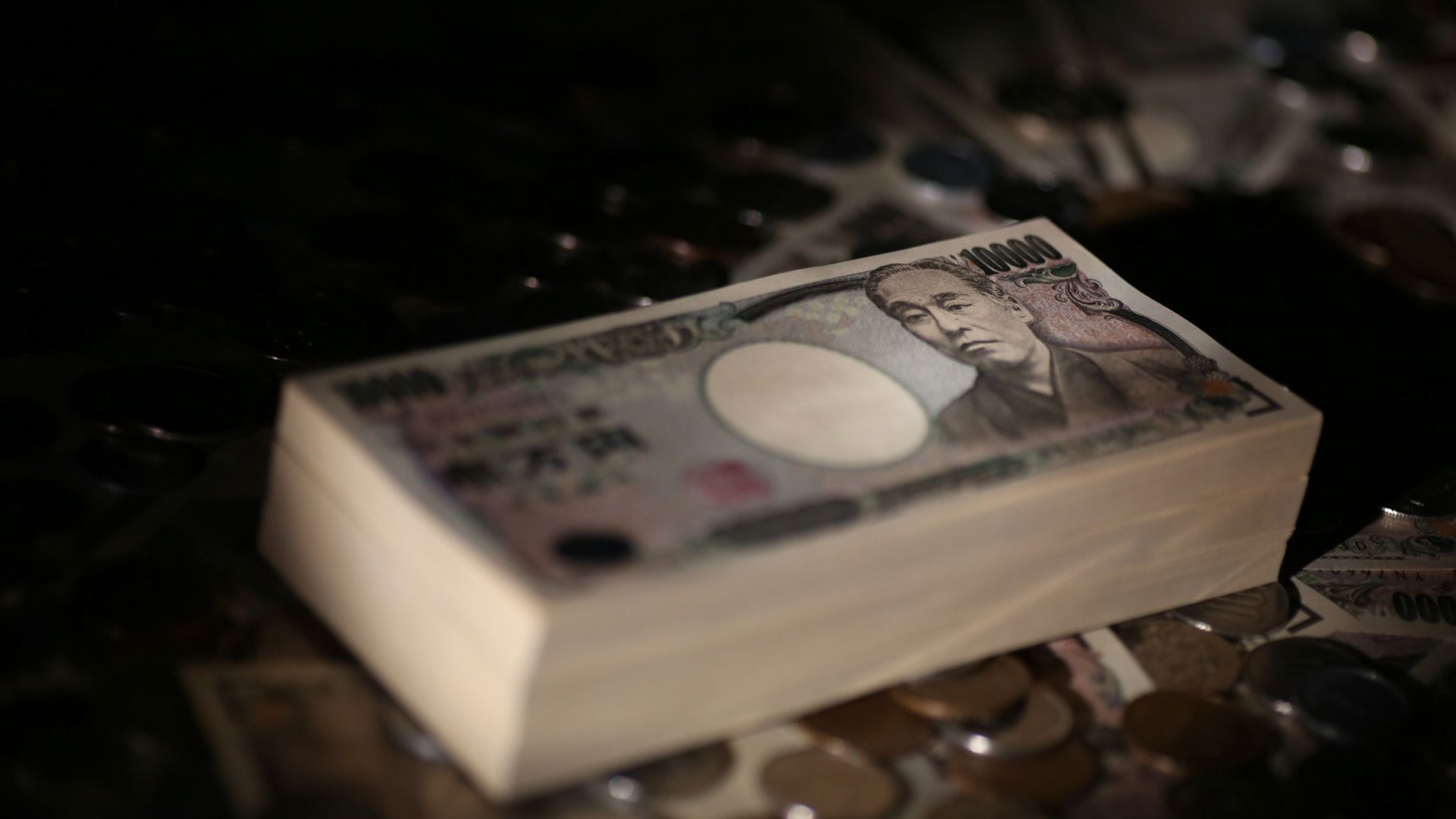

手形交換所は11月に143年の歴史に幕を閉じる

文明開化の音が響く1879年(明治12年)、近代国家への道を歩み始めた日本で初の手形交換所が大阪に設立された。それから143年目の今年11月2日、全国179カ所の手形交換所が手形・小切手の交換業務を終了する。現在の紙の手形、小切手は引き続き流通し、企業側に手続き変更などは必要ない。今後の手形交換業務は全国銀行協会が運営する電子交換所が引き継ぐ(東京商工リサーチ)。

手形とは

元々は、土地の売買などに絡んだ法律的な文書や宗教的な文書である原文に押されていた文字通りの「手形」であった。現在での印鑑のような役割として、手のひらに墨や朱肉を塗って、それを紙や布に押した手の形を「手形」と言ったことが語源のようだ。

その後、証文の印としての文字通りの「手形」を押す習慣はなくなったが、手形が押されていた証文などを指す言葉として「手形」という用語が残った。

現在のような手形制度は、中世に地中海沿岸の都市で発達した両替商が発行した手形に始まるとされているが、日本でも鎌倉時代にはすでに、割符屋を通じて、金銭を割符と呼ばれる手形で決済をする取引も行われるようになった。

また、江戸時代には特に大阪(大坂)を中心に手形で決済をする慣習ができ上がっていた。幕府による大阪の御金蔵から江戸への公金輸送や、諸大名の大阪の蔵屋敷から江戸の大名屋敷の送金などにも手形が使われていた。

手形交換所の開設

明治時代に入り、近代的な銀行制度の導入を目指していた明治政府は、それまでの伝統的な取引慣行に代えて、欧米流の商業手形取引の活発化が課題となっていた。資金決済のために、期間2~3か月の商業手形を振出すという欧米流の手形取引はほとんど行われていなかった。

このため政府では各種の商業手形取引の振興策を実施し、こういった欧米の手形制度を取り入れるとともに、江戸時代からの手形制度と融合しながら、1877年以降に大阪を中心として手形取引は次第に活発化してきた。

しかし、手形の取引量の増大とともに取り立てなどのコストの大きさが強く認識されるようになり、この手形取立てコストの削減を目的に手形交換制度が設立された。手形を同一地域内の金融機関が持ち寄って交換することによって、相互の貸し借りを相殺する仕組みが手形交換制度である。1879年に大阪手形交換所が、1887年に東京手形交換所が開かれた。

手形交換所は商業手形・小切手の交換取立てを目的とする組織として構成され、交換尻は当初、負け金額だけの小切手を勝ち銀行宛てに新たに振出すというかたちで個別に決済されていた。交換勝ちとは手形交換所で手形や小切手の決済が行われるときに、持出手形が受入手形より多いとき、その差額が受取りになることを指します。反対に交換負けとは、受入手形が持出手形より多いとき、その差額を支払わなければならないことを指す。

日本経済の発展を資金面から支える

その後、1891年に資金決済の効率化を狙いとして、日本銀行の当座勘定の振替により交換尻を決済するという方法が採用された。不渡手形の取り扱いなども含め、現在の手形交換の仕組みは、ほぼこの時期に確立した。

民間の銀行による決済機構として発展してきた手形交換所と、日銀における当座預金振替決済システムとがこのように結合され、預金による決済を柱とする決済システムが成立した。手形交換制度の発達とともに、銀行の信用創造活動は従来に比べ大きく前進し、日本経済の発展を資金面から支えることになった。

手形交換高はピーク時の2.5%に

しかし、現金決済への移行や、手形の印紙税、保管、輸送などのコスト負担から手形離れが進んだ。2013年に電子記録債権“でんさい”も始まり、インターネットバンキングなどで決済の電子化が進んだ。この流れを受け2021年の手形交換高は、ピーク時の2.5%にとどまる122兆9846億円にまで激減した(東京商工リサーチ)。