明暗は開始10分? ピッチ上で起きていた“ある現象”が森保ジャパンの14得点の発端【モンゴル戦分析】

自身のスタンスを貫いた森保監督

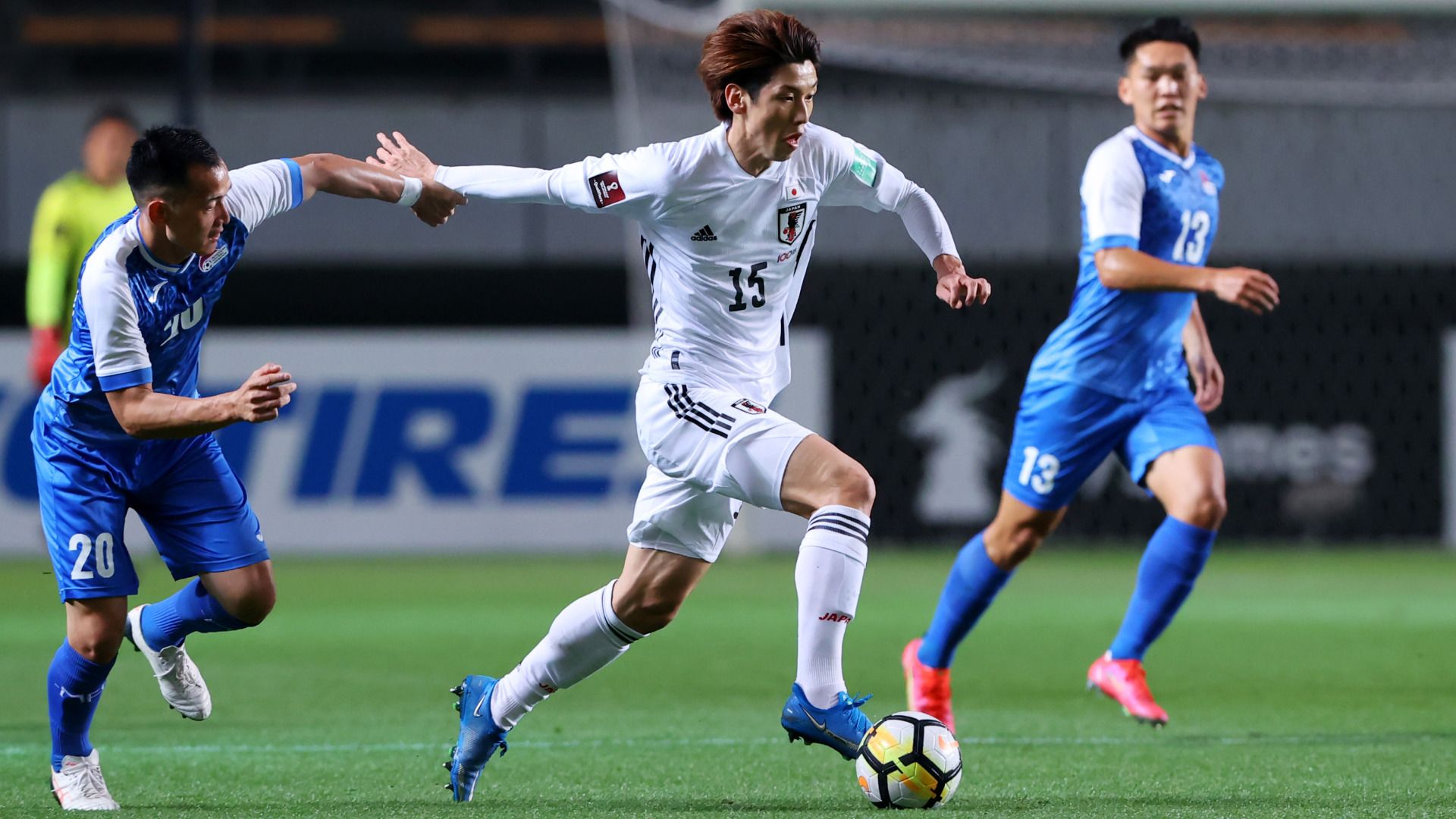

ここまで2022年W杯アジア2次予選で4戦無敗の成績を収める森保ジャパンが、千葉市フクダ電子アリーナでモンゴルと対戦し、0対14という記録的スコアで大勝した。

この勝利で勝ち点を15ポイントに積み上げた日本は、6試合を消化している2位タジキスタンとの差を5ポイントとし、最終予選進出に大手をかけた。

この試合で森保監督がチョイスしたスタメンは、5日前に行われた韓国戦から両サイドバック2人を変更したのみ。

GKに権田修一、DFは代表デビュー戦となった松原健に、吉田麻也、冨安健洋、小川諒也の4人。ダブルボランチは守田英正、遠藤航、2列目は伊東純也、鎌田大地、南野拓実、そして1トップには大迫勇也が名を連ねた。

布陣は、韓国戦に続いて基本の4-2-3-1を採用。目下グループFの最下位に沈むモンゴルを相手にしても、森保監督は先を見据えたテストを行わず、あくまでも公式戦はベストで臨むという、これまでのスタンスを貫いた。

実際、それが今回の記録的大勝につながったことは間違いないだろう。

この試合の得点者の内訳を見ても、大迫のハットトリックをはじめ、伊東、稲垣祥、古橋亨梧が2点、南野、鎌田、守田、浅野拓磨がそれぞれ1点と、オウンゴールを除いて8人がゴールを記録。

その他、スタメン、途中出場にかかわらず、各ポジションで出場した選手のほぼ全員が、上々のパフォーマンスを見せた。指揮官のこの試合に臨む姿勢を、選手がピッチ上でそのまま体現した格好だ。

試合後の会見に臨んだ森保監督が「選手たちが、相手ではなく自分たちが何をやるかということ(を考え)、レベルアップを目指して試合をしてくれた」と満足げに振り返ったように、日本にとっては隙のない完璧な勝利だった。

一方、すでに2次予選敗退が決定していたモンゴルにとっては、前回対戦以上の大敗となった。

ただし、本来はホームゲームだったこの試合が新型コロナウイルスの影響によって日本開催になったこと、長時間の移動を経て試合3日前に来日したこと、多くの選手が半年近くも実戦から遠ざかっていたこと、代表として最後に公式戦を戦ってから400日が経過していたことなど、多くのマイナス材料を抱えていたのも事実だった。

「(我々の)試合前の目標は1点でもゴールを決めようということでしたが、やはり(日本との)チーム力の差が大きかった。このような試合でどんな経験を得られたのか、その答えを出すのは難しいです」

昨年9月から指揮を執るスロバキア人のラスティスラブ・ボジク新監督が、悲劇的初陣の後に肩を落としたのも、ある意味で仕方のないことだったと言える。

モンゴルの守備が混乱した要因は?

そのモンゴルは、2019年10月に対戦した時からスタメン6人を入れ替え、布陣は前回対戦時と同じ4-1-4-1を採用。

キックオフ直後から、日本の両ウイングには両サイドバックが、さらに右MFの15番(ガルエルデネ・ソヨルエルデネ)が左SBの小川を、左MFの4番(ドゥルグーン・アマラー)が右SB松原をそれぞれマークするかたちで、日本のサイド攻撃を封じようとする狙いが見て取れた。

思い出されるのは、日本が6対0で勝利した前回対戦だ。日本は、その試合で森保ジャパン過去最高本数となる計45本(前半23本、後半22本)のクロスボールを両サイドから供給。6ゴールのうち、伊東のクロスから3ゴールをマークした。

指揮官が交替したとはいえ、この試合のモンゴルが、その教訓から日本のサイド攻撃をいかに封じるかを念頭に置いて、守備戦術を準備したのも当然と言える。

日本の両サイドバックが高い位置をとった時のモンゴルの陣形は、両サイドMFが最終ラインに吸い込まれたかたちの6-3-1。ただ、その守備方法が奏功したように見えたのは、キックオフから約10分間に限られた。

ちなみに、日本はその間に7本のクロスを放り込んでいるが、いずれも正確性を欠いて不成功に終わっている。おそらくモンゴルの守備が破綻した主な要因は、日本の先制点と2点目の攻撃パターンの違いにあったと考えられる。

まず、13分の先制点のシーン。

ここでは、小川が15番を振り切って左サイドから供給したクロスを、ファーサイドに絞っていた4番が頭でクリア。そのボールが右サイドの松原に渡ると、そのまま4番が寄せるも間に合わず、松原からのクロスをボックス内で受けた南野がネットを揺らした。

モンゴル側から見ると、日本の両サイドからの揺さぶりについていけず、危険エリアにいた南野を、一瞬だけフリーにしてしまった格好だ。

さらに23分、今度は吉田が中央に打ち込んだくさびのパスを南野がスルーし、背後で大迫が受けて回転しながらマーカーを外すと、冷静にフィニッシュ。

サイドを警戒する相手に対し、幅をとることで中央の守備網を広げ、そこに生まれたスペースに縦パスを入れて攻略するという、狙い通りの攻撃だった。

以降、サイド攻撃を受けた後、中央攻撃によって2失点目を喫したモンゴルは、中央エリアとサイドエリアの守備バランスが崩壊。

特に中央攻撃への警戒を強めるあまりに両SBと両サイドMFのポジショニングおよびマーキングが乱れ始め、日本の両サイドバックが高い位置をとっていない時も、最終ラインに6人が並ぶようになってしまった。

大量ゴールにつながった複数の要因

そうなると、中盤に空いたスペースを埋めるために1トップの11番(ナランボルド・ニャムオソル)が下がって守るようになってしまい、その結果、前線不在の6-4という陣形で、防戦一方の展開を強いられることとなった。

その後、日本は26分と34分に伊東のクロスから得点を重ね、39分にも松原のクロスからオウンゴールを誘って、前半だけで5ゴールを量産。モンゴルの左サイドの守備を、完全崩壊させるに至った。

結局、後半に9ゴールを加点した日本は、この試合で前後半各29本、計58本のクロスを供給し、過去最高本数を更新。最多は伊東の20本で、続いて松原が10本と、右サイドからは計38本を供給し、計20本を記録した左サイドを大きく上回った。

一方、敵陣で記録した縦パスも、計41本(前半19本、後半22本)。前回対戦時の縦パスが計12本だったことを考えると、この試合が前回以上に一方的だったことが分かる。

ただ、仮にモンゴルが1失点目のシーンで、松原のクロスに対して南野の前で足を伸ばした6番(ナルマンダフ・アルタグ)がカットできていれば、あるいは2失点目のシーンで大迫についていた2番(トゥグルドゥル・ガルト)が前を向かせていなければ、その後の日本のゴールラッシュは生まれなかったかもしれない。

しかし、それこそが日本との個人能力の差であり、モンゴルがチーム戦術では埋めきれない部分でもある。

しかも、この試合のモンゴルの目標は、いかに失点を少なくするかではなく、何とか1ゴールでも決めたいという点に設定されていたため、失点を重ねても自陣ボックス付近に引きこもる作戦はとらなかった。

さらに日本も、自らをアピールすべく、高いモチベーションでピッチに立った途中出場選手が試合終了の笛が鳴るまで躍動。モンゴルが戦前から抱えていた不安材料に加え、それらの要素が絡み合ったことが、日本の記録的大量ゴールにつながったと言える。

いずれにしても、例外的かつ稀有な内容の試合であったことは間違いない。

初めて試したオプションは19分間

そんな中、この試合には森保ジャパンのチーム強化を見ていくうえで、見逃せないポイントがあった。それは、森保監督が新しい陣形を採用したことだ。

後半開始から、ボランチの守田をベンチに下げて浅野を左ウイングに起用すると、陣形は遠藤のワンボランチとする4-1-4-1(4-3-3)に変化。これまで、森保監督は4-2-3-1(守備時は4-4-2)を基本に、オプションとして3-4-2-1を数回試してきたが、4-1-4-1(4-3-3)の採用は初の試みである。

「大迫の1トップに、2人のシャドー(鎌田と南野)が入るかたちを試せたことは、新たなオプションができたと思っている。選手たちも、また新しいオプションを持てたと思ってくれていると思うので、今後の引き出しにしたい」

試合後、森保監督は新布陣のテストについてそうコメントしたが、今後この陣形をオプションとして使っていくつもりなのかどうかは、現時点で判断するのは微妙だ。

なぜなら、後半64分に吉田に代えて中谷進之介を、鎌田に代えて稲垣祥を起用すると、陣形は再び4-2-3-1に。つまり、この試合で4-1-4-1(4-3-3)を使った時間は、わずか19分だけに終わったからだ。

大差がついている試合で新システムをテストするなら、試合開始、もしくは後半開始からもっと長い時間を使って機能しているかどうかを確認したいと考えるのが普通だ。しかし、森保監督はそうしなかった。

それよりも、後半に見せた選手交代の狙いは、2試合における選手のプレータイムを考慮してのものだったと考えるのが自然だろう。

それは、代表デビューを飾った中谷や稲垣、韓国戦でプレータイムが短かった古橋亨梧、同じく出番のなかった畠中槙之輔らの起用にも共通する。

おそらく、4-1-4-1(4-3-3)が機能するかどうかにかかわらず、その後に切った交代カードは試合前からの決定事項だったと思われる。

それも含めて、今後の森保ジャパンを見据えた時、0対14というスコアで大勝したこの試合で手にした収穫は、極めて限定的になる。

現状、4-2-3-1を基本システムとし、鎌田と伊東以外は、2019年1月のアジアカップのレギュラー組とほぼ同じスタメンで、アジア最終予選を戦う可能性は高い。

仮にそこで行き詰った時、オプションの3-4-2-1、もしくは4-1-4-1(4-3-3)を使ってその局面を打開できるのか。そのための戦力の使い分けの準備は十分なのか。その手応えは、まだ見えないままだ。

コロナ禍の中で試合を行えることに感謝し、どんな相手に対しても同じテンションで最後までゴールを目指し続けたいという指揮官の気持ちは理解できないわけではない。

しかし、もう残された時間は多くない。チームを率いる指揮官として中長期的な視点に立ち、今後に備えるための采配を振るう必要があったのではないだろうか。

(集英社 Web Sportiva 4月2日掲載・加筆訂正)