20年前、性被害の特集をした記者がいた。「被害者を守る法律はない」と言われた時代から何が変わったか

(1)こわい夢

ある春の夕方。

空き地で遊ぶ中学生・隆(仮名)の声が響いてきた。そのうち、家にいた小学生の和美(仮名)の様子がおかしくなった。

姉に抱きついて手をなめた。姉が逃げると泣いて追い回した。次に兄を追いかけて言った。

出典:1998年3月15日付朝刊/朝日新聞

その記事は、こんな風に始まる。1998年3月15日付の朝日新聞に掲載された記事「こわい夢 性被害から2年…おびえ続ける少女」。内容は、性暴力被害にあった小学生の記事だった。3月15日~19日まで連載された「犯罪被害者」に関する特集の1本目の記事だ。(『犯罪被害者 いま人権を考える』(平凡社新書)に所収)

当時高校生だった私はこの記事を読み、その後ずっと覚えていた。近所に住む中学生たちから性的な加害行為を受けた少女は、その少年たちの遊ぶ声が聞こえると混乱し、兄や姉に向かって性的な言葉を口にしてしまう。その描写が衝撃的だった。

「被害者はどこに行ったら救われるのですか」

私は2016年の暮れから、「性暴力と報道対話の会」という会合に参加している。この会は、性暴力の被害当事者である山本潤さんらが、報道関係者と起ち上げた会。性暴力の被害者が取材で受ける「傷つき」を減らし、被害者理解と犯罪抑止につながるより良い報道を両者が話し合う場所だ。定期的なミーティングのほか、数カ月に1度、臨床心理士や弁護士など識者を招いてセミクローズドの勉強会を開催している。

この会で出会ったのが朝日新聞の記者、河原理子さんだ。

河原さんには、地下鉄サリン事件の被害者遺族である高橋シズヱさんとの共著『“犯罪被害者”が報道を変える』(岩波書店/2005年)がある。世田谷一家殺人事件、中華航空機墜落事故など、大きく報道された事件・事故の被害者遺族と報道が対話の場を設け、その様子を記録した一冊だ。

また、これより6年前には『犯罪被害者―いま人権を考える』(平凡社新書/1999年)を出版している。この中で河原さんは、性犯罪被害を取材したことが、犯罪被害と向き合うきっかけだったと書いている。

冒頭の記事の事件では、「性被害の診断書を取るために子どもを診察台に乗せると心の傷がより深くなるのでは」といった理由から、加害者が捕まることはなかった。さらに「中学校で人権教育をして下さい」と求めるも、教育委員会から「介入したら少年の人権にかかわる」と逆に注意を受けた。

記事は、被害に遭った小学生の母親が、家庭裁判所の担当者からこう言われる描写で終わっている。

「被害者はどこに行ったら救われるのですか」

母が家庭裁判所を訪ねたとき、調査官に言われた。

「加害者のための研究は進み加害者のための法律はあっても、この国に被害者を守る法律はありません。理解もない。だから、あなたたち被害者が声をあげ、被害者のつらさを訴え、社会を変えていく必要があります」

犯罪の被害者や遺族は、どんな状況に置かれ、何を求めているのか。さまざまな声を聞いた。

出典:1998年3月15日付朝刊/朝日新聞

1995年に「被害者が発見された」

2016年に『犯罪被害者』を読んで、私は約20年ぶりに「こわい夢」の記事に再会した。河原さんが執筆した記事だったことを、このときに知った。

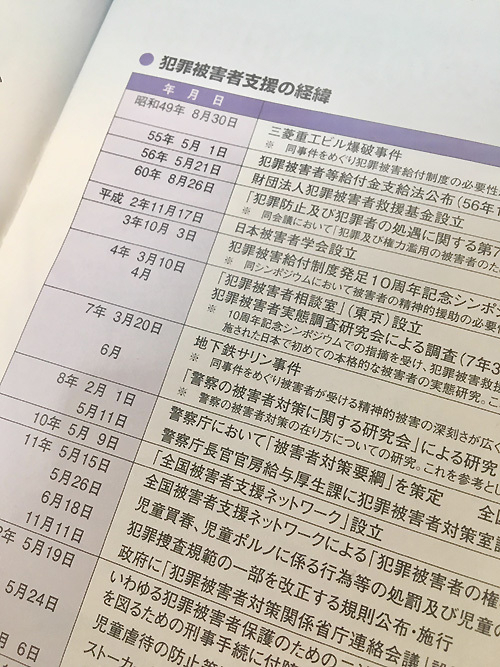

日本では1995年の地下鉄サリン事件と阪神淡路大震災によって、「被害者が発見された」と言われている。捜査や司法において置き去りにされてきた被害者側の現実に目が向けられ始めたという意味だ。

三菱重工ビル爆破事件をきっかけに1980年に犯罪被害給付金が設けられたものの、警察庁が「犯罪被害者対策」に乗り出したのは1996年。犯罪被害者等基本法が成立したのは2004年のこと。

ときは流れて2018年。被害者支援や権利の確立を目指して2000年に設立された全国犯罪被害者の会が、「取り組みの成果を得られた」として6月に解散した。裁判の被害者参加制度など、会が達成したものは大きい。

一方で、犯罪被害者の中で、性犯罪の被害者についてはどうだろう。性犯罪被害者は、事故や事件の被害者や遺族以上に、隠されがちな存在だ。被害者が実名で語ることはまだ少ない。また、殺人事件で被害者が性被害に遭っていた場合には、その事実ができるだけ控えめに伝えられることも多い。

これらは被害者保護の観点から必要な反面、性犯罪の事実を覆い隠すことにもなる。そしてそれが、支援の必要性が認知されない理由となる。

インターネットの時代になり、昔ほど「マスコミ」に権威はない。マスコミバッシングの中で、「過剰な報道をするな」「被害者に取材するな」の声は強い。長年にわたって被害者と交流し、信頼を得ながら取材を続けてきた河原さんは今、どんなことを考えながら取材しているのだろうか。

「初潮」の二文字、「なんでこんなことまで」

河原さんは1996年に連載「性暴力を考える」を書いている。性犯罪被害者の身に起こったことを具体的に書くような新聞記事が、まだほとんどなかった時代だ。河原さんは「女性の性被害が身近に感じられていなかった時代」と振り返る。

「社内にあまり人がいない週末を見計らって載せてもらいました。『なんでこんなの載せるんだ!』みたいに言う人がいる可能性があったので。

びっくりしますよね。いや本当にそうです。私の同僚や先輩がアジアで子どもが買われていく話を書いたときも、『初潮前だったのに』っていうようなことを書いたら、『この二文字(初潮)はなんだ~!』って。『なんでこんなことまで載せなきゃいけないんだ!』みたいなことを言われたりしていました」

性犯罪や性暴力に関して、今よりもさらにタブーの強かった時代。

だからこそ、被害者の傷つきにも社会が鈍感だった。連載の中では、加害者の親族が被害者の家の前で「弟がお宅のお嬢さんにいたずらをした、○○ですが」と大声を出し、商品券の包みを差し出して詫びた話が紹介されている。

「(親族は)ニコニコしていて、こんなこと早く済ませましょうよ、という感じに見えて」という被害者側の証言からは、加害者の親族が「大した犯罪ではない」と思っていたことがうかがえる。性犯罪を「いたずら」と表現することは、新聞でも当時は行われていた。「性犯罪がどんなことなのかを公の場に載せること自体が、少なかった」と河原さんも言う。

G-serchを使って検索すると、1980年代に全国紙4紙で「強姦」という言葉が使われた記事は56件、「レイプ」は112件。1990年代になると、「強姦」899件、「レイプ」2343件に増えている。80年代から90年代にかけて、性犯罪を報じる際の言葉や報道の量について変化があったことがわかる。

「記者」「女性記者」、「教諭」「女性教諭」と言われた時代

女性記者の割合も今より少なかった。

「同期入社の女性記者は少なく、全体の数%だったと思います。私たちの頃は、男性記者は『記者』、女性記者は『女性記者』って呼ばれていて。新聞記事も放っておくと、『教諭』と『女性教諭』という書き方になるので、『すみませんけど、小学校の先生って女性の方が多いんですよ、ほら!』と文部省の統計を見せて説明すると、『あ、そうかそうか』って。

私よりさらにさらに上の世代の女性記者は、女性はお料理だとかワンピースの縫い方みたいな記事だけ書いていればいいというような考え方に抗いながら活動を広げていました。いわゆる女性問題という括りで記事を書いていたときも、やっぱり風圧があったと思います。一緒に考えてくれる男性の同僚や上司たちもいて、だからこそ私の原稿も載ったわけですが。まあ女性問題っていう言い方もおかしくて、社会問題ですけどね。政治経済とか国際関係とかに比べて、こういう問題(性被害)は泡沫として扱われていたし、伏せておくべきものだという考えもありました」

しかし、河原さんが書いた性被害に関する記事の反応は大きかった。

「当時はメールがなかったので、すごくたくさんの手紙が届きました。小学生かなと思う手紙も、70代の女性からの手紙もありました。鉛筆書きで『家族が来たらダメなんで急いで書きました』って、男の子からの手紙もあって、やっぱり男の子も被害に遭っているんだと。

手紙の内容の一部を周囲の男性記者に伝えたらびっくりしていました。『こんなにひどいことだったのか』って。記事にもしましたし、当時の手紙は今も取ってあります。(手紙を書くって)怖いことだと思うんですよ。でも自分の住所や名前をちゃんと書いてくれた人もいた。声を届けてくれた人たちに支えられました。感謝するしかないですね」

裁判員裁判、「被害者の姿、ショックだった」

当時は法廷でのプライバシー保護策がほとんどなく、公判で被害者の名前が読み上げられていた。このため「裁判になればあなたのためにもならない」などと警察や相手方弁護士から言われて、告訴を断念する人もいた。現在でも告訴を断念せざるを得ない状況の人は残念ながらいるものの、被害者の名前は伏せられる措置は行われている。家族間の性虐待や学校内での児童・生徒に対する性犯罪の場合、被害者保護のために加害者の氏名が伏せられることもある。

2009年から始まった裁判員裁判は今年で10年目だ。性犯罪の中で、性的行為のほかに被害者にケガを負わせる「強姦致死傷」(現・強制性交致死傷)は裁判員裁判の対象となる。性犯罪の裁判員裁判について、河原さんは印象深いことがあるという。

「裁判員の人が判決後の会見で『彼女(被害者)の姿を見てショックを受けた』って言ったのです。彼女は変装して行ったんですね。裁判員の中に誰がいるかわからないから、怖くて、サングラスを掛けてマフラーをぐるぐる巻きにして帽子もかぶって、手袋までして。それでも自分の声で伝えたいことがあったと、後に彼女自身から聞きました」

地方の場合などは特に、裁判員に知り合いがいる可能性は高くなる。被害者のプライバシー保護と性被害の実態を知り伝えていくことは両立されなければいけない。

性犯罪裁判は傍聴席に「性犯罪の傍聴マニア」が陣取ることがある。私が知るある裁判では、加害者の関係者が数人で押しかけ、面白半分に傍聴していた。こういった状況を目にすると、性犯罪裁判が公開されていることに、いたたまれない気持ちを覚えることがある。

「性犯罪は非公開で裁判をすればいいと思うことがある」と思わず口にすると、河原さんは「それだと検証できなくなる」と言った。たとえば今年に入り性犯罪の無罪判決が相次いで報道されているが、これも情報が公開されていたからこその報道だ。

被害者が生活を取り戻す困難さ、「欲しいのは理解」

冒頭で被害者が発見されたのは「地下鉄サリン事件と阪神大震災」と書いたが、阪神大震災は性犯罪被害者の可視化にもつながった。

「震災時に、あちこちの駅に人を整理するために警察官が立っていたら、思いがけず『この人痴漢です』とか、痴漢の被害に遭ったっていう女性がたくさん来たって。こんなにたくさん被害があるのかと(警察も)初めて知ってビックリしたというところから始まって、学校に出前授業をすると終わった後に『私も被害に遭いました』っていう子からあっちからもこっちからも相談があったりするという状況がありました」

当時と比べ、変わったことと変わらないことについて、河原さんはどう考えているだろうか。

「裁判での被害者保護の取り組みについてはだいぶ進んだと思います。被害者に弁護士さんがサポートにつくようにもなったし、被害者の代わりに傍聴してくれる団体もあります。性被害の深刻さは知られるようになり、判決で言い渡される刑も重くなりました。

一方で、加害者に再犯させないための教育や出所後に孤立させないためのサポートも始まりましたが、道半ばではないでしょうか。

被害者への理解もまだのところがありますよね。被害者が語ることが増えて、性暴力はファンタジーや映画の中だけの話じゃない現実だっていうこと認識されるようになったと思います。ただ、『なぜ逃げなかった』とか『大きな声が出せるはずだ』と思っている人はまだ多いのではないでしょうか」

社会からはじき出されるのは、実は加害者も被害者も同じという現実がまだある。

「何年かお付き合いのあった被害者たちの姿を見ていると、裁判は重要だけど、それだけではない。自分の生活を取り戻していくときに困難にぶつかることがあります。民事裁判に勝訴したとしても、相手がお金がなかったら払ってもらえないし。

たとえば、被害後に仕事に行くことができなくなって、空白期間ができる。再就職活動をするとき、履歴書の空白期間が壁になることもあります。聞かれても説明しにくかったり、説明しても理解されなかったり。引っ越しが必要になることもある。生活を取り戻していくためには、もっといろんな手立てが必要だと思います。『欲しいのは、理解』と言った被害者もいました」

「裁判所の中でしか通用しない理屈が、いまも、まかり通っている」

河原さんの書いた、次のような文章がある。

それにしても、取材前、被害者と接することを職業としている人たちは、もう少し現実を見つめる力や想像力があるだろう、と思っていた。ところが、「到底、和姦とはいえないが、強姦ではない」というたぐいの裁判所の中でしか通用しない理屈が、いまも、まかり通っていることを知り、本当に驚いた。

今回聞いた限りでは、被害者に最も評判が悪いのは、検察官だった。「意に反する性的被害にあった女性は必ず大声で叫び、恐怖を顧みず全力で抵抗する」という無理のある設定をもとに、起訴して有罪判決を取れそうな被害者だけを選ぶからだろう。実態から離れた基準で判断されても、混乱し、失望する。

捜査や司法は関係者のためにあるのではない。そこに人権救済の期待をかける被害者に納得できないようなシステムは、もう破たんをきたしている。

これは1996年4月11日付の朝日新聞朝刊、社会面に掲載されたコラムの一部だ。今から23年前。

文中の「到底、和姦とはいえないが、強姦ではない」とは、実際の裁判での裁判官のコメントである(1978年広島高裁判決)。今年に入り性犯罪の無罪判決報道が相次いでいるが、「司法に被害者の視点が反映されていない」という指摘は、当時からなされていた。

少しずつではあるが、被害者を取り巻く環境は前進しているかもしれない。けれど、遅々とした歩みの中で取り残されてきた被害者は無数にいたはずだ。そして今、この瞬間にも事件は起き、被害者の苦しみは始まっている。意思決定権のある場にいる人は少しでも、被害者と支援者が歩んできた長い道のりを知ってほしい。そして改善への訴えの切実さに少しでも心を寄せてほしい。

(記事中の画像はすべて筆者撮影)