これ以上、情報はいらない。町の広報誌が雇用、売上、つながりを生む起点に

■“うちの町”に大切なことを

昨年末、自宅に届いたある町の冊子が気になった。テーマが「町のものさし」。町の幸福度調査の結果が載っている。

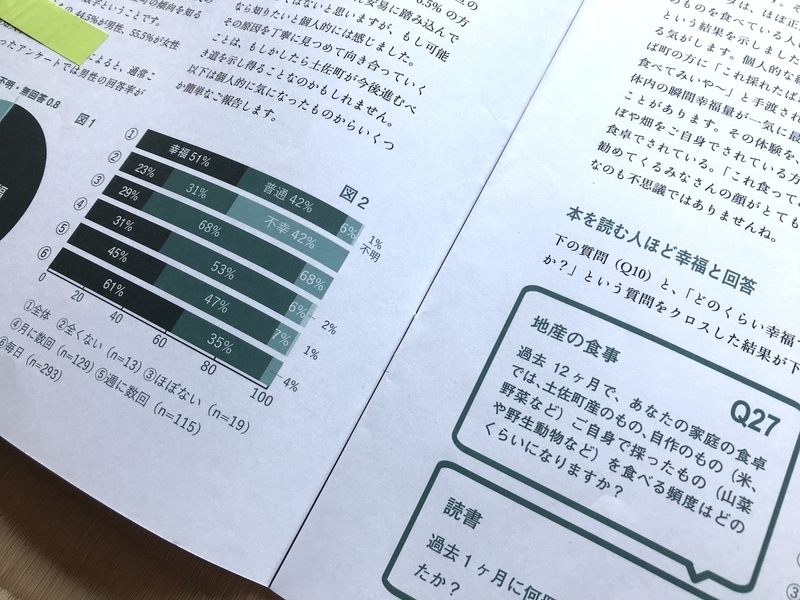

「あなたの家庭の食卓では、町産のもの、自作のもの(米、野菜など)ご自身で採ったもの(山菜や野生動物など)を食べる頻度はどのくらいになりますか?」

という質問と幸福度を照らし合わせた結果である。

「町産のもの、自作のものを食べる」頻度が「毎日」で幸福だという人は61%、月に数回の人45%、週に数回の人31%、ほぼない人29%、全くない人23%。地産の食事をする人ほど幸福度が高いという結果がはっきり出ていた。

他にも多くの項目があるが、前提に「うちの町にとっての幸せとはこういうこと、という土台をみんなで確認しよう」とある。この町ならではの、ものさし。

高知県土佐町。冊子は『とさちょうものがたり』という。

新型コロナの影響で、地方移住への関心が高くなっている。6〜7月に行われた内閣府の調査では、テレワーク経験者の地方移住への関心は、「高くなった」「やや高くなった」が合わせて24.6%、20代では35.4%に(*)。多居点居住やワーケーションなども話題になっている。

フットワーク軽く地方に関わる人間が増えるとき、メディアが主体になれば、町内外の人がゆるやかに関わりやすいプロジェクト、それを担うチームがつくりやすい。『とさちょうものがたり』もウェブサイトと冊子の発行だけでなく、さまざまなプロジェクトの発信源になっている。

■『とさちょうものがたり』の視点

高知市から車で1時間弱、県北部の山間地に位置する人口3700人の町、土佐町。『とさちょうものがたり』の編集長、石川拓也さんはもともと東京で芸能人などの写真を撮る写真家だった。縁あって2016年に高知へ移住。土佐町の広報の仕事を担うようになる。

「役場で町のウェブサイトをつくろうという話が出た時、名所やグルメ情報を掲載するガイドブックのような媒体じゃないってことは僕の中ではっきりしていたんです。今一緒に編集している鳥山百合子さんと、この地域の人たちの営みや、暮らしの美しさを記録するようなことがしたいねと話していて。すでに書き起こした原稿もあって。こういうことじゃないかなと」

町の人たちに光を当てる。それを編集方針として『とさちょうものがたり』は、2017年6月にウェブサイトが公開、同年12月に01号が発行された。

冊子の創刊号では、画家の下田昌克さんを招き、町の人たちの顔を描いてもらうというプロジェクトを立ち上げた。

下田さんは『情熱大陸』にも登場した著名な画家だが、プロジェクトを通して、スポットを当てられているのは町の人たちだ。

下田さんとのやり取りから、町民一人ひとりの暮らしが見え、人柄が浮かび上がる。はちみつの収穫、林内放牧の話、町の野菜たっぷりの昼食、展望台や山小屋スナックまで手づくりしてしまった人。ここにはこんな暮らしがあると教えてくれる。

また別の号は、土佐町出身の編集者、窪内隆起(くぼうち・たかおき)さんのエッセイが丸々一冊に。昔の土佐の暮らしを描いた「彼岸花団子」「狸汁」といったエピソードが町のお年寄りの記憶を蘇らせたのか、「読んだよ」「懐かしかった」と反響が寄せられた。

一般的に観光や移住促進を目的にした町の広報誌には、PR性の強いものが多い。そこに欠けているのは地元の人たちの視点だ。地域の人たちが何を大切にして暮らし、何に幸せを感じているのか。

『とさちょうものがたり』はそうした地域の日常に目を向ける。

それは第三者が見たとき、町の魅力として映る。

■まちのユニフォーム

編集部では、これまでにさまざまなプロジェクトを生み出してきた。その一つに、シルクスクリーンによるTシャツやバッグの製造販売事業がある。

下田さんの絵の展示会を機に、町のオリジナルTシャツをつくった。始めは失敗もあったが、Tシャツやトートバッグの身近さ、イラストの魅力も手伝って、町の人たちに受け入れられ、個々のオーダーも受けるように。

町のマラソン大会の記念Tシャツや駅伝のチームTシャツ、祭りのハッピ、老人ホームのユニフォーム。近隣の町からもオファーがくる。

「うちでつくったTシャツをママさんバレーで着てくれていたり、スーパーで働くおばちゃんたちが着ていたり、買い物する人も。春夏にかけて、町で見ない日はないんです。町民ユニフォームみたいになっています(笑)」(石川さん)

今や年に1000〜1200枚は売れるようになり、事業は収益をあげ、雇用を生むまでに成長している。

この制作を依頼しているのが、障がい者福祉施設「どんぐり」と隣町、大豊町の「ファースト」だ。

『とさちょうものがたり』のオフィスのある役場隣の建物に、週に3〜4回、「どんぐり」のメンバーが訪れる。今やすっかりベテランで、シルクスクリーンで柄を刷る作業を職人のように行ってくれるという。

「町の人たちからたくさんオーダーが入るのも、どんぐりの人たちがつくってくれていることが大きいんです」と編集スタッフの鳥山さんが教えてくれた。一年目は職員が同行していたが、今は実習として直接来てもらっているため時給制で、働いた分は全部彼らのところに入るようになっている。それに伴い、事務員として80歳の女性の雇用にもつながった。

■成果主義ではなく

編集部といってもコアメンバーは編集長の石川さんと、編集スタッフの鳥山百合子さんの2人。加えて、その時々で違うメンバーを交えてプロジェクトが進む。シルクスクリーンの事業以外にも、さまざまなプロジェクトに携わってきた。

町に置くベンチを町内の職人が手がけた「土佐町ベンチプロジェクト」。冒頭の町の「幸福度調査」のサポート。今年の夏には、役場の若手職員が「中島観音堂クラウドファンディング」を立ち上げた際にも広報を全面サポートした。

まちで起きていることを編集する行為は、地域づくりと地続きだ。

ウェブサイトも、Tシャツづくりも、石川さんたちがやっていることはとても自由に見える。クリエイティブの力も大きいが、どの町でもこうした動きが自然発生的に起きにくいのは、広報など町のお金を使うことに対して、「費用対効果」や「成果」をシビアに求めすぎる傾向があるからではないだろうか。

「果たして4,000人の町のウェブサイトで、何人が見ていたら正解なのか、その数字に根拠ってあまりないと思うんです。ウェブサイトのアクセス数も右肩上がりを求められがちですが、低い数字ほど成長しているという評価になりやすい。

それより、目に見えるモノがコンスタントに出ること、物ができていくのは分かりやすい。冊子もそうだし、Tシャツやベンチも。つくる段階に町の人たちが関わっているし、マラソン大会に今までなかったTシャツができて、規模は小さくても利益が出て町のお母さんや障がい者の子たちにまわっている。そういうことがわかるから、町を含めてみんなやれと言ってくれるのかなと」(石川さん)

たとえばベンチプロジェクトは、県の「木の香るまちづくり推進事業」の補助金で行われた。携わった町の職人7人は、普段は個々で仕事をする自営業者で、チームとして仕事をするのはこれが初めてだったという。『とさちょうものがたり』の06号には職人らの「楽しかった」という言葉とともに、森の多いこの町で建築の仕事をする意義、職人としての生き様、仕事感が綴られている。

こうしたプロジェクトをきっかけにして、町の空気感、前向きのエネルギーが醸成される。それは数字では測れない。

ただ評価は思わぬところに表れるもので、年末に副町長が各地区の忘年会に顔を出すと、どの地域でも「石川はこの地から手放すな」と言われたという。町の人たちからの最大限の褒め言葉にちがいない。

■地域の魅力を耕し育てるメディアの力

石川さん自身、東京で写真の仕事をしていた頃は『SWITCH』や『ROLLING STONE JAPAN』などに芸能人のポートレイトを撮る、その道の人であれば羨むようなキャリアの持ち主だった。それでもずっと、自分の仕事にどこかもの足りなさを感じてきたのだという。

「自分の居た世界全てがそうだという意味ではなくて、自分のやっていることが虚飾に見えていたのかもしれません。今思えば、最後のほうは心の底から撮りたいものがなくなって、モチベーションがもたなくなっていました」

今も広報の仕事として、町の風景や人の写真を撮り続けているが、写真を撮ることだけでなく、自分がゼロから企画して多くの人と関わり、最後まで携わっていることに充足感があるという。

「以前の僕の仕事は、発注されてそれを受けて…というのがほとんどだったので、川上から自分でつくる仕事じゃなかったんですよね。今は下手でも、自分でつくるところから売るところまでやっている実感があるんです」

土佐町へ来て初めの3年間は地域おこし協力隊として、その後は嘱託職員として町の広報に携わってきた。その上で今年(2020年4月)、編集部を独立させて会社化。これからは町内にかかわらず、制作などの仕事をしていく予定だという。

「これは僕の考えですが、地域文化の記録や分類、ドキュメンテーションのようなことは、道路工事と同じように公金で役場がやるべきではないかと思っていて。でもそうじゃない部分は、やはり自走すべきだと」

日常に埋没して見えにくいものに光を当てて、新しい形を与えること。

メディアには、地域の魅力や文化を消費するだけでなく、こんな風に耕し育てる力があったのだと気付かされる。

少なくとも『とさちょうものがたり』を通して、この町はとても魅力的に見える。