ピアソラの足跡とそれを踏み越える25年目のオマージュ(前編)

2017年、ピアソラが逝って25年が経った。

こうした“キリのいい年”に、ピアソラにちなんだ企画が出てくるということは、それだけピアソラというアーティストが影響力を持ち続けている証拠と言える。それが音楽的な再発見をしようとしたものであるにしろ、営業的な相乗効果を狙ったものであるにしろ、だ。

そして2017年はどうやら、“音楽的な再発見をしようとしたもの”のほうで“豊作”を予感させる出来事が現われ始めている。

その紹介をする前に、ピアソラを簡単に復習しておこう。

♪ タンゴと日本の遠くて近い関係

タンゴは18世紀の後半に、ヨーロッパ大陸の南西端のイベリア半島で生まれたらしい。

“らしい”というのは、誰かが「これがタンゴである」と発表したり、名付けたりした記録もその痕跡もないために、曖昧にせざるを得ないのだ。

もっとも、1880年に書かれたとされる楽譜に“tango”という形式が記されたことを嚆矢とするが、それはつまり、その時期にすでにタンゴというリズムないしは演奏スタイルがある程度一般的になっていたことを指すに過ぎない。

19世紀後半と言えば、イベリア半島のスペインやポルトガルの覇権は衰えていたが、爛熟する文化のなかでタンゴは大衆音楽の一翼を担うことになったのだろう。

ちょうどジャズと呼ばれる前のスウィングが、新興国アメリカ合衆国で大衆音楽の代表的なスタイルに収まっていく時期と重なることは興味深いシンクロニシティかもしれない。

そして、ジャズと同様にタンゴも、世界の先端音楽として太平洋航路経由で日本へ到来する。1920年代、昭和初期のモボやモガたちがこれをバックに踊ったわけだ。

♪ なぜタンゴが注目されているのか?

第二次世界大戦後、それまで敵性音楽として演奏も試聴も封じられていた西洋音楽が解禁され、一気にブームが訪れる。特にタンゴは、社交ダンスの普及に伴って戦後庶民の娯楽の一部にしっかりと食い込み、1960年代にかけて人気のピークを迎えることになる。

しかしその後は、団塊の世代が成人になる1970年代あたりから若者文化とは距離を置くようになり、オワコン化していくことになる。ダンスとしてスピーディーかつ複雑であったこと、アカデミックな教育体制が整わなかったことなどが理由として挙げられている。ちなみに若者文化はなにを選んだかというと、「サタデー・ナイト・フィーバー」(1977年)に象徴されるディスコティック・ダンスだった。

♪ “タンゴ”を再燃させた「タンゴ・アルヘンティーノ」

世界的なブームも去り、ノスタルジックな民族音楽的な好奇心からでしか取り上げられなくなってしまっていたタンゴに、再び熱い姿勢が注がれるようになったのは1980年代。

パリ公演の成功でブロードウェイ進出が決まったショー「タンゴ・アルヘンティーノ」は、日本を含め世界中で上演され、タンゴという音楽に対するコンセンサスを更新させた。

この「タンゴ・アルヘンティーノ」によるタンゴへの再注目は、タンゴには欧州大陸型のコンチネンタル・タンゴと南アメリカのアルゼンチン・タンゴがあることを印象づけた。つまり、より細部の違いを理解できるだけの情報量をリスナーに与えたわけだ。

さらに重要だったのは、再注目されたタンゴには、“進化形”が存在していたことが広く明らかになったこと。

その“進化形”を牽引していたのが、アストル・ピアソラだった。

1921年生まれのピアソラは、4歳でアルゼンチンからニューヨークへ移住。10歳のころにはすでにブロードウェイのラジオ局でバンドネオンの演奏をレコーディングを行なうなど、才能の片鱗を見せていた。

再びアルゼンチンに戻ってからは伝統的なタンゴを学んで頭角を現わすが、次第にタンゴの限界を感じるようになる。

1954年にパリでブーランジェに師事した後に帰国すると、これまでのタンゴにはない編成やサウンドを追求し始めるが、「タンゴを破壊する者」という烙印を押されるなど、その革新性が受け入れられるにはまだ時間が必要だった。

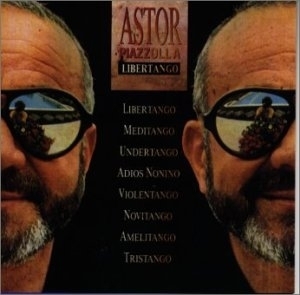

ピアソラの代表作として知られる「リベルタンゴ」の発表は1974年。

彼が1958年以降に拠点としたニューヨークでは、1970年代に中南米の文化がクローズアップされるムーヴメントが起きているが、そのなかで生まれたこの曲が、エキゾチックさとノスタルジックさだけではなくポップすなわち“最先端”としてのセンスを備えていたからこそ、世界的なスタンダード曲としていまも伝えられているのだろう。

1992年に故国アルゼンチンで息を引き取ったピアソラは、アルゼンチン・タンゴを中興した立役者としてよりも、ピアソラというジャンルを打ち立て、タンゴという朽ちかけようとしていた橋を継いで、未来へ渡ることのできる超合金でトランスフォームできる橋脚や橋桁を備えた構造物を生み出した“発明家”であると言える。

それ故に、その後を継ごうとする者は、その作品を“再現”しようとするのではなく、“再生”させなければならない使命を負うことになる。

そして2017年、歿後25年を飾るに相応しい“再生”については、2人のキーパーソンを挙げて、次稿で論じてみたい。

<続>