京王線刺傷事件判決 孤立し絶望した男は、なぜ「ジョーカー」になり社会に刃を振るったのか

判決はどうなるか

2021年10月31日、東京都調布市を走行中の京王線車内で、映画「ジョーカー」の主人公のような派手な姿に扮した男が、乗客に切りつけ、車内に火を放った殺人未遂事件。18名もの人が重軽傷を負うという痛ましい結果となった。2023年7月31日に東京地裁立川支部で、服部恭太被告(26)に判決が言い渡される。検察は、懲役25年を求刑している。

この事件は、同年8月にやはり都内を走る小田急線内で、乗客に刃物で切りつけた事件を模倣したと言われている。こちらの事件では、對馬悠介被告(37)に対し、乗客3名への殺人未遂などで、本年7月14日東京地裁で懲役19年が言い渡されている。

服部被告の供述

京王線事件の服部被告の供述などは、すでにさまざまなメディアで綿密に報道されている。ここでは、主に朝日新聞の記事を参考にしながら、被告の心理を分析したい。

さらに、すでに判決の出た小田急線事件との比較も行ってみたい。コロナ禍の閉塞した状況で起きたこの2つの事件は、その類似性だけでなく、一歩間違えば、自分も被害者になっていたかもしれないという日常性から、多くの人々に大きな衝撃を与えた。

服部被告は、小学生のころから度々いじめを受け、中学生のときには自殺未遂を起こしている。高校卒業後は就職をしたが、人間関係がうまくいかず、職場にもなじむことができなかったため、再度の自殺未遂に至っている。

しかし、2020年3月に、中学生の同級生との交際が始まり、新たな仕事も始めて順調な毎日を送ることができていた。交際相手とは、同居、そして婚約にまで至ったが、2020年11月の被告の誕生日に突如婚約破棄を伝えられたという。

2021年6月には、仕事のほうでも客から被告の仕事ぶりに対するクレームが入ったため、部署の異動を命じられるということが起こった。同じころ、偶然SNSで元婚約相手が結婚したことを知った。このように、自分の存在価値を根本から揺り動かされるような体験が立て続けに起こったのである。

このことから、被告は再び自殺願望を抱くようになり、「死刑になりたい」というゆがんだ動機から、本件に至ったと述べている。そこには、社会への恨みなどはなく、あるのは「絶望」のみであったという。ジョーカーに扮したのは、悪の象徴であるかのようなジョーカーになりきることで、犯行への気持ちを後押しするためだと述べている。

小田急線事件、對馬被告の供述

一方、對馬被告の犯行の動機は、服部被告のものとは大きく異なっている。こちらも朝日新聞の記事をもとに簡潔にまとめてみる。

子どものころの被告は、積極的なタイプではなかったものの、サッカー部に所属し、友達もたくさんいて成績も良かったという。

挫折が始まったのは、大学進学後である。1年生のときにはほとんど単位が取れず留年が危ぶまれたが、2年生では奮起をし、順調にいくように見えた。しかし、卒業研究などに行き詰まり、就職の内定まで得ていたものの、大学中退に至る。

その後はコンビニなどのアルバイトを転々とする生活を何年も送っている。そうした毎日のなかで、充実した生活を送っているように見える周りの人々が疎ましく思えるようになった。

そして、折に触れ「周りの人たちは、楽しそうに生活しているのに、なぜ自分だけ不幸なんだ」などと考えては、社会に対する憎悪のような気持ちを募らせるようになっていた。その挙句、「今までの理不尽な気持ちや怒りを発散させたい」という気持ちが昂じて、本件に至ったのだという。

犯罪のリスクファクター

過去の犯罪心理学では、犯罪心理のなかに、幼少期のトラウマや何らかの精神病理などを「想定」し、それらが犯罪の原因であると分析することが主流であった。

しかし、科学的エビデンスを重視する時代になって、これまでの多くの研究をもとに「犯罪のリスクファクター」を疫学的に見出し、そうしたリスクファクターが犯人にどのように当てはまるかを分析するようになっている。これが現代の犯罪心理学である。

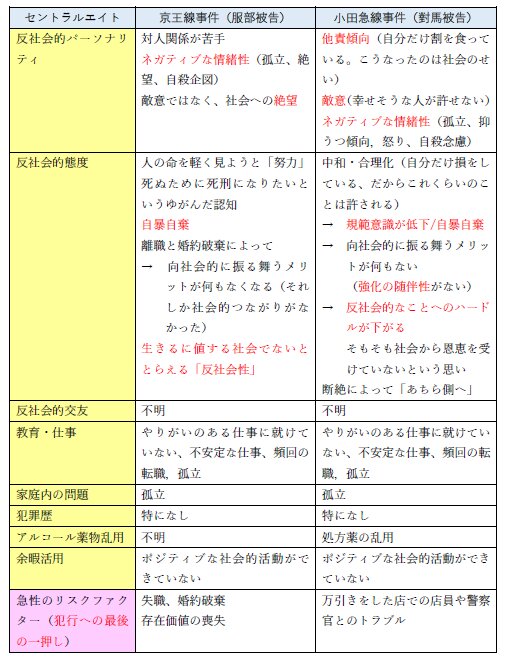

これまでも何度か紹介してきたが、主な犯罪のリスクファクターは8種類あり、それらは「セントラルエイト」と呼ばれている。

ここで、そのセントラルエイトが、服部被告と對馬被告にどのように当てはまるか、裁判で明らかになった事実をもとに表にまとめたのが、表1である。一番下の「急性のリスクファクター」というのは、犯罪の直前に被告の背中を犯行へと押した「最後の一押し」となった要因のことである。

反社会的パーソナリティと反社会的態度

犯罪の要因として、特に重要なものが反社会的パーソナリティと反社会的態度である。これらは、社会に対して人々が、どのように向き合っているかを表すものである。

反社会的パーソナリティのなかで、特に注目したのは、ネガティブな情緒性という特徴である。両者とも、社会的に孤立し、絶望感や抑うつ傾向を抱えていた点が共通している。服部被告の場合は、それが自殺企図にまで至るほどのものとなり、自殺願望から本件に至っている。對馬被告の場合は、社会への敵意へとつながり、それが本件の大きな動機となっている。

反社会的態度というのは、社会に対する認知(物事のとらえ方)や信念のことであるが、両者とも社会とそこに生活する人々に対して刃を向けたということ、そして法律や社会規範を蹂躙したということは、著しい反社会的態度の表れにほかならない。

對馬被告の場合は、これがきわめて顕著であるものの、服部被告の場合、「社会に対して絶望していたが、敵意はなかった」と述べている。とはいえ、「この社会は生きる価値のないものであり、死刑になるような罪を犯しても構わない」と考え、犯行に至ったという点では、同じように反社会的である。

人はなぜ反社会的になるのか

それでは、人はなぜこのように反社会的になるのだろうか。それは、心理学的な用語でいうと、「強化の随伴性」にかかっている。強化の随伴性というのは、人が行動をして、その後に望ましい結果(強化)が伴うと、その行動傾向が増大するという単純な原理のことである。

われわれは、生まれてから今に至るまで、多くの種類の「社会」のなかで生活し、そのなかでさまざまな「強化」を受け取っている。小さいころは、家族が最も重要な社会であり、成長するにしたがって、友達、学校、地域社会、恋人、職場、より大きな社会、などとたくさんの「社会」に幾重にも所属し、そこからさまざまな「強化」を受ける。そして、こうした「強化の源泉」を失った状態が、犯罪のリスクファクターにほかならないのである。

たとえば、幼児が笑っただけで、家族が喜んで笑い返してくれる。学校で先生や友達が温かい言葉をかけてくれる。職場でやりがいのある仕事を任せられる。そして、それが首尾よく成功する。あるいは、失敗をしたが、同僚や上司からなぐさめてもらう。これらがすべて「強化」となり、われわれはその社会を大切に思い、こうした人々との関係を大事にしたいと思うからこそ、「向社会的」になっていく。

もちろん、これらの社会のなかでは、よいことばかりあるわけではない。嫌な経験も山ほどするし、いじめられたり、叱られたり、拒絶されたりすることもたくさんある。

これらは心理学的には「罰」というが、一般に「強化」の力は「罰」の力よりも強く、永続的であるため、こうした数々の罰の体験があっても、それでも「強化」の源泉である「社会」を愛し、それを守りたいと思うのである。また、仮に「罰」の源にしかならないような「社会」があれば、そこから離れることもできるし、新しい「社会」を求めて努力をすることもできる。

簡単にまとめると、人は生まれてからずっと、いくつもの「社会」のなかで生きていく存在であり、そこでの数々のポジティブな関係やポジティブなフィードバックを受けつつ「向社会的」になっていくのである。

一方、不幸にして、そうしたポジティブな「強化」を受けられない人々もいる。それは本人のパーソナリティや態度に原因がある場合もあるし、「社会」の側に原因がある場合もある。多くはその両者の相互作用である。

家族、友達、学校、そして職場などといった、みずからを取り巻く「社会」のなかで、豊かな対人関係やコミュニケーションをもつことができなかったり、ネガティブな体験ばかりしかできなかった人がいれば、その人にとって社会はもう愛すべきものではなくなり、そこから孤立していく。あるいは、ポジティブなコミュニケーションを受けているのに、それをゆがんでネガティブにとらえてしまう認知傾向があれば、やはり同様の結果となってしまう。

このように「孤立」や社会からの「断絶」は、人を「非社会的」にする。そして、そのなかでもすでに述べたような反社会的なパーソナリティや態度を有している者は、社会に対して敵意や憎悪を募らせたり、罪を犯すことにためらいがなくなったりして、「反社会的」になっていく。

裁判で明らかになった服部被告と對馬被告の生活歴を読み解くなかで、それぞれ犯罪の動機は大きく違っても、社会からの孤立を深め、反社会的傾向を強めていくストーリーが明らかになったように思う。

犯罪を防ぐには

リスクファクターを見ることで、犯罪を防ぐにはどうすればよいかも見えてくる。

先に述べたように、犯罪に至る者は、さまざまな種類の「社会」から孤立しており、「社会」に対する敵意や憎悪を抱えた者たちである。つまり、社会的孤立は、犯罪の最も重要なリスクなのだ。

とすると、孤立を深めつつある人たちには、新しい「社会」(居場所と言ってもいい)を提供することが重要であり、それが効果的な犯罪対策ともなる。

法務省も「再犯防止推進計画」のなかで、「就労・住居の確保」「修学支援」「地域による包摂」などを掲げている。このなかでも特に現実的に実施可能なのは、就労支援であろう。とはいえ、それは仕事を与えておけばいいという単純なものではいけない。職場は、人がやりがいや生きる意味を見出し、豊かな対人関係が持てるような「強化の源泉」となる場所でなければならないからだ。

そのためには、これまでの対策から一歩進んで、円滑な対人関係やコミュニケーションをもつためのソーシャルスキル訓練、怒りや抑うつなどの感情をコントロールする感情統制スキル訓練などの、心理学的介入も行うことが必要である。

そして受け入れ側にも社会全体にも、こうした人々を受け入れる寛容性が何よりも求められる。彼らを排除し続けていたのでは、犯罪のリスクを高めてしまうことにしかならないからだ。