大谷翔平の“ショータイム”な広告も。新春の「新聞広告」に見る2022年

2022年が幕を開けた。今回のテーマは「新聞広告」である。

紙媒体の影響力低下が言われるようになって久しいが、筆者同様、正月には紙の新聞にじっくり目を通すという人は多いだろう。正月の新聞には企業も、新しい年に向けての抱負やメッセージを発信する特別広告を用意している。

デジタル全盛の時代、映像やモニターでは伝えられない“紙ならでは”の良さもある。

この記事では、元旦の全国紙に掲載された新聞広告から、出稿量が目立ったもの、新聞ならではのメリットを生かしていると筆者が思うものを8点ほど紹介しながら、2022年の展望を読み解いてみたい。

※リサーチの対象は読売・朝日・毎日・産経・日経(都内で購入)。

※ビジュアル素材は、筆者が紙面を撮影。裏写りが目立つものは画像補正したが、リアルな新聞感がある状態でご覧いただきたい。

新春の広告キーワードは「できる」?

元旦の全国紙すべてに掲載されていたのが、この30段広告。出稿量では今年の正月新聞中ダントツだろう。広告主は自動車関連5団体(日本自動車工業会ほか)だ。

「#クルマを走らせる550万人」のコピーは、昨年の「私たちは、動く。」と同じだが、今年のキャッチフレーズは「私たちは、できる。」になっていた。テレビCMもあったが、新聞広告では様々な車種のドアガラス越しに、自動車業界で働く人たちの姿を写したビジュアルを30段全面にあしらっている。

「動く」から「できる」への変化の意図とは? ボディコピーにはこう書かれている。一部、引用しよう。

なんども止まりそうになった。でも、私たちは止まらなかった。クルマを支える工場も。バスも。タクシーも。トラックや配達のバイクも。ガソリンスタンドも。日常を守るために動き続けた。この国の移動や物流を支えたのは自動車業界550万人の力だ(以下略)

「動く」という昨年の宣言は、達成できたということだろうか。コピーは「550万人がチャレンジすれば、なんだってできる。」の1文で締め括られる。

EVシフトや異業種の参戦、グローバル規模の半導体不足など、いくつもの課題を抱える自動車業界だが、新聞広告を通して“団結”を世間にアピールしているのだろう。

だが、そのせいか、どことなく内向きな印象があるのは気のせいか。目線が広く社会全体ではなく、550万人のほうに向いているのかもしれない。

大企業やグループ会社の場合、自社従業員やステークホルダー向けのメッセージを出すことも多い新聞広告の使い方として、インナー向けコミュニケーションの方向性もアリだとは思うが気になった。

我が国のリーディング産業である自動車には、社会への責任も大きく求められる。30段広告を五大紙すべてに掲載するパワフルな出稿量に鑑みても、“自分語り”だけではちと物足りない。

巨大産業を支える方々の頑張りは、言うまでもなく素晴らしい。だが、前を向くフロントガラスの「外側」には、どんな風景が写っているのだろう? 個人的にはそっちも見てみたいと思った。

「#クルマを走らせる550万人」に次いで出稿量が目立っていたのが、ヤマト運輸。偶然なのか今年のトレンドなのか、こちらも「できる」がキーワードだった。

しかし、ヤマト運輸の広告のほうが広く社会を向いている。「お客さまの近くにいるからこそ できることを、もっと。」というキャッチコピーは、宅配の会社が言うと説得力がある。

家や商店、工場に漁船、オフィス街から観光地までの写真をコラージュ風に組み合わせ、そこを歩く人たち(顧客)のそばに、配送スタッフをさりげなく配したビジュアルも工夫されている。

ボディコピーでは、ヤマト運輸が現在構想している「『モノを運ぶこと』を超えた、新たなサービス」について語られる。

例えば、地域の商材をお預かりして、ネットの注文に応じて柔軟に出荷する仕組みで生産者のビジネスを支援する。(中略)すぐに訪問できる利点と手軽に設置できるIoT家電を組み合わせ、離れて暮らす家族に安心をご提供する。

決して派手なアピールではない。だが、「それぞれの地域に息づく生活やビジネスに向き合うことは、私たちの使命であり、事業の本質」とするヤマト運輸の考え(ある種のパーパス)を、きちんと伝えようとした新聞メディアらしい表現に着地している。

出版社の周年記念広告ラッシュ

企業の◯周年を伝える場としても、新聞媒体は向いている。なかでもおめでたさを演出できる正月の紙面は、周年記念の告知に最適だ。今年は小学館と文藝春秋が100周年の広告を掲載していた。

小学館は、100の数字(00の部分)を“開いた本”に見立て、そこから「ドラえもん」や「ゴルゴ13」「名探偵コナン」などお馴染みの漫画の主人公、図鑑や百科事典に出てくる動物、天体、文化財などが飛び出すビジュアルで100周年をアピールしていた。とても小学館らしい100周年である。

一方、文藝春秋は、創業者である菊池寛の写真とエピソードで100周年を伝える(5段広告)。菊池寛こそ「スタートアップ経営者の先駆け」であり、その「DNAを受け継いだ私たちは、彼の目指したクリエイターでありながら起業家たらんことにチャレンジ」すると真顔で語る。

創業100年の出版社同士でも、それぞれのキャラクターが如実に出ていて面白い。表現はもちろん、枠の買い方にまで個性がある。

出版社の広告が多いのも正月新聞の特徴だが、今年は周年記念が多かった印象がある。婦人画報はお取り寄せサービス10周年の広告、筑摩書房は「ちくま学芸文庫」創刊30周年の広告を出稿していた。

周年の記念広告を出していたのは出版社だけではない。

デビューから25周年を迎えたアイドルデュオ「KinKi Kids」も記念広告を掲載していた。しかし、たんなるお祝い広告にあらず。キンキの二人が「25年分の感謝を込めて」「25円でCM出演」してくれるという。

本当か?と思って特設サイトを見に行ったが、本気のようだ。25円の中には出演料だけでなく、音楽の使用料も含まれているようで、応募フォームまで用意されていた。

「抽選・選考」ありと言うことは、出演者側が広告主を選ぶということだろう。キャッチーな「25円」の出演費のほうに目が行きがちだが、広告の施策として興味深いポイントはむしろここにある。つまり、通常の広告制作とは異なるフローの中で、どんなCMが誕生するかが見どころだ。

どんな企業が申しこみ、どんな企画が実現するのだろう? 今後の展開も注視したい。

広告は企業の“ショータイム”だ

日本の広告文化の特徴のひとつに、タレントや著名人の起用率が極めて高いことが挙げられる。「みんなが知っている好感度の高い人」に、企業や商品のイメージを重ね合わせて、相乗的に広告効果も高めようとする手法が主流だ。

テレビCMほどではないにせよ、新聞広告でもその傾向が強い。だが、人気者を起用しさえすれば、キャンペーンが成功するとは限らない。タレント広告の成否は、そのキャラクターやイメージが、企業が伝えたいことに、どれだけフィットしているかで決まってくる。

その意味で、近年の成功例と思うのは、草彅剛が出演している大人用紙パンツ「アテント」(エリエール)のキャンペーンだ。

一昨年から続くこのキャンペーンでは、「#常識をはきかえよう」のスローガンを掲げ、アテントは「オムツではなくパンツ」だと呼びかけている。今回の正月新聞広告では、次のように記している。

2023年には50歳以上の人が50%を超える日本で、ますます生活必需品になっていく紙パンツ。アテントはもっといいパンツになるために、みなさんとオープンに話し合うプロジェクトを始めています。第一弾としてデザインを一緒に考えた「かくさないパッケージ」の販売も実現しました。

企業が言いたいことを一方的に伝えるだけでなく、顧客もまきこみながらアクションを起こす(活動化する)のは、いまの時代に広告が共感を得るためのひとつの秘訣でもある。

プレスリリースによると、アテントは「介護についてオープンに話し合える環境や場所、サービスを増やすことで、『介護の社会化』を目指している」という。

ともすればシリアスになりすぎたり、わかりやすくしようとして本質から逸れたり、上から目線に陥りやすい社会的テーマも、草彅剛のパフォーマンスを介することで、明るくポジティブなメッセージとして伝わってくる。

実際、毎回のアテントのCMで、草彅が披露する“独演”は素晴らしい。名演である。一見飄々としていて、見る人の心にストレートに響く何かがある。CMがメインのキャンペーンだと思うが、その活動報告の場としては新聞がふさわしい。

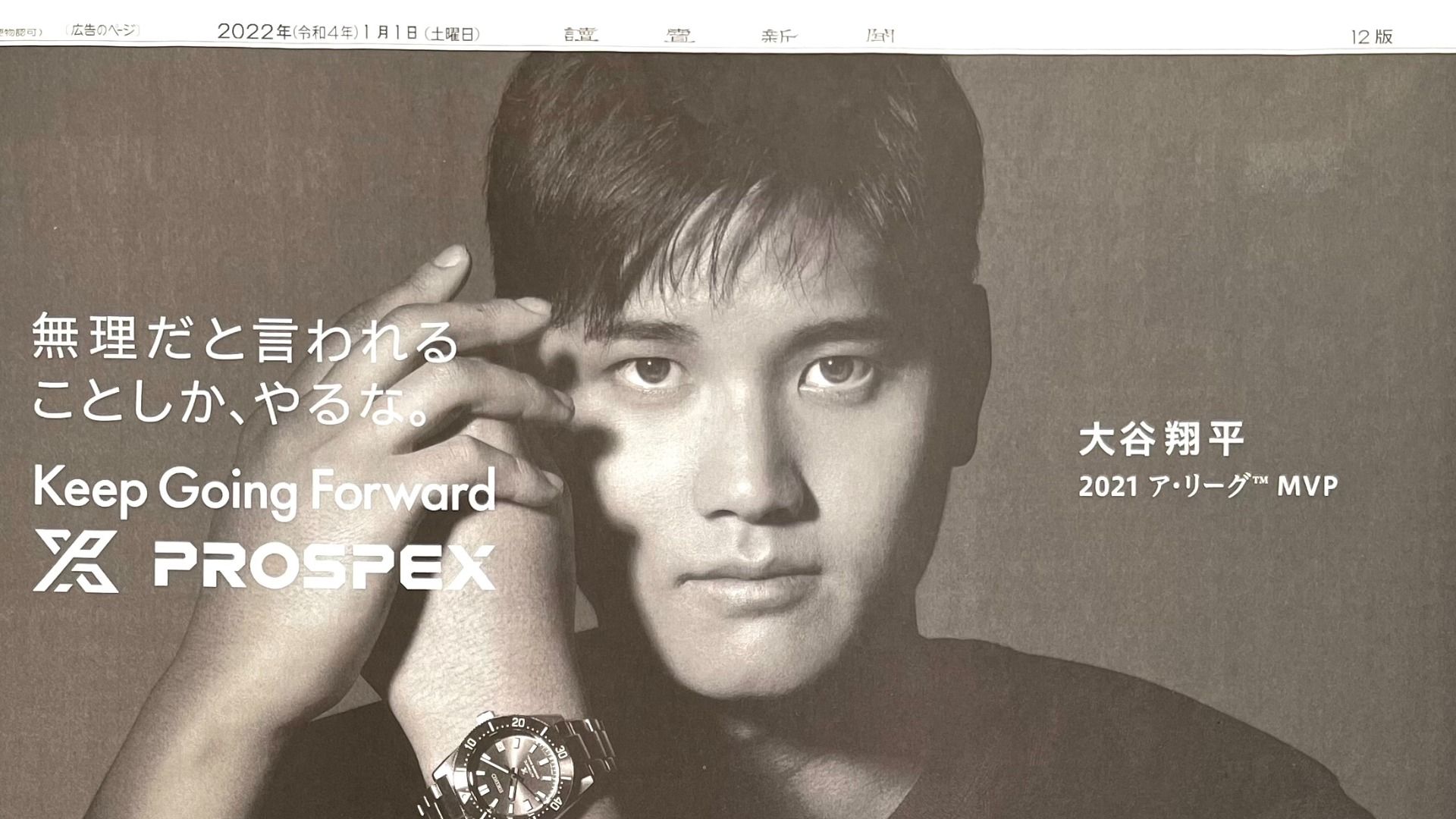

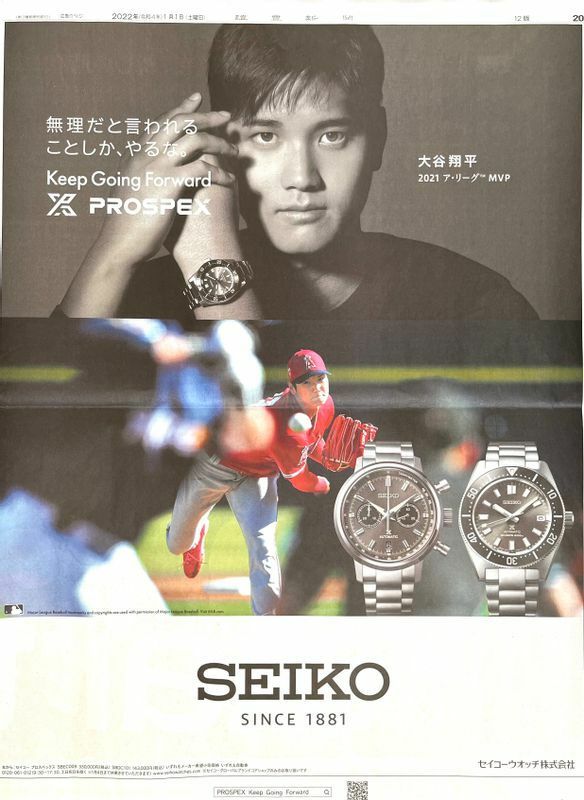

今年の正月新聞の“タレントもの”では、大谷翔平を起用したSEIKOの広告も印象に残った。

キャッチコピーは「無理だと言われることしか、やるな。」

すごい自信と自負心が伝わってくる。こんな力強い言葉を顔写真の横に置かれて説得力が出る日本の著名人は、現状、大谷くらいしか見当たらないのでは? 腕時計もニクらしいほどよく似合っていて、まさに”ショータイム”な広告になっていた。大谷翔平は野球と広告の二刀流もいけそうだ。

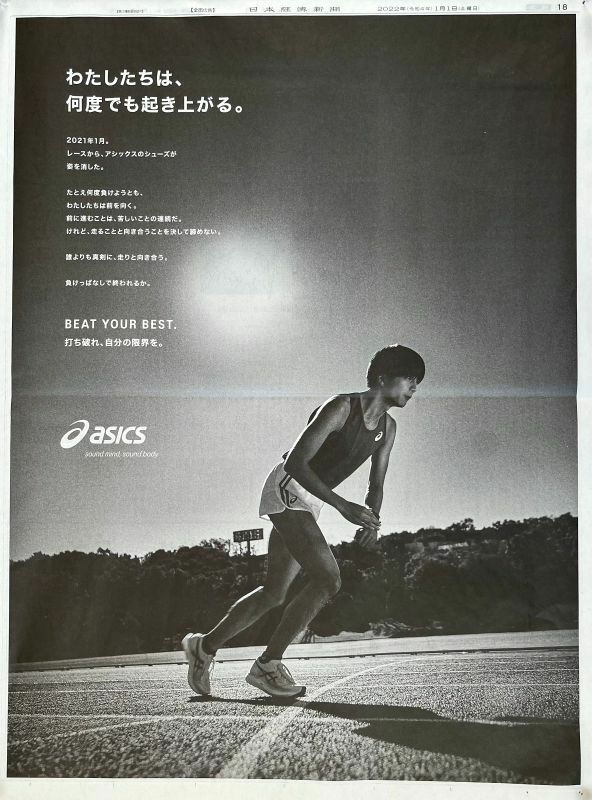

スポーツ関連でもうひとつ挙げると、今年はアシックスの広告が存在感を放っていた。

日本の正月を盛り上げる国民的スポーツと言えば、箱根駅伝である。だが、たびたび報道もされているように、この3年ほど、駅伝ランナーたちの足元には異変が起きていた。長距離レースの革命とまで言われる“ナイキの厚底シューズ”の大流行だ。

2年前の箱根駅伝中継では、足元がド派手なピンク色だらけ。テレビには、そのプロダクトが何時間でも映り続ける。それを着用した選手による区間賞も続出し、宣伝効果は絶大だ。ほかのスポーツウェア企業は、心中穏やかではいられなかっただろう。

だが、アシックスは黙ってはいない。「わたしたちは、何度でも起き上がる。」のキャッチコピーを掲げたこの広告では、現在のランニングシューズ市場を念頭に置いた上での挑戦的なメッセージを発信していた。

コピーは言う。

2021年1月。レースから、アシックスのシューズが姿を消した。たとえ何度負けようとも、わたしたちは前を向く。前に進むことは、苦しいことの連続だ。けれど、走ることと向き合うことを決して諦めない。誰よりも真剣に、走りと向き合う。負けっぱなしで終われるか。

「負けっぱなしで終われるか。」は、言葉だけではない。

アシックスも新作の厚底シューズを開発。今年は、全出走選手210名中24人の箱根駅伝ランナーが、アシックスの「メタスピード スカイ」などでレースに挑んだという。

アシックスの広告が教えてくれるように、「前に進むことは、苦しいことの連続」である。だが、それでも「前を向く」と宣言する企業姿勢に共感した人は多そうだ。

長くなるので割愛するが、ほかにもいくつか気になる正月広告があった。新聞広告と言うとどうしても古いというイメージになってしまいがちだが、読者をじっくり説得する媒体として古びない価値がある。そして良質な表現を丹念に見ていくと、いまという時代の文脈までも浮かび上がってくる。

考えてみれば、グラフィックであれ映像であれ、広告は企業による“ショータイム”だ。だが、ショーの組み立て方や見せ方は時代によって変わってくる。2022年は「社会性・公共性」と、親しみやすさも含めた「エンタメ性」をうまくリンケージさせた企業が存在感を増すのでは?

いずれにせよ企業も、“新しい資本主義”へのアプローチを求められることになるだろう。国からと言うよりも、社会と時代からの要請として。その意味において、今年の正月新聞では、アテントとヤマト運輸の広告に見るべきものがあった。